Латте, американо, мокко, глясе – взгляд перебирает в меню стандартные кофейные напитки. И вдруг – кедровый латте. Грушевая самбука. Лавандовый раф. Видя мое удивление, директор сети мини-кофеен «Эндорфин» Валентин Касицкий поясняет:

– Решили, что арт-напитки будут одной из наших фишек. Основную часть придумывали сами, как, например, кедровый латте, который делается на томском кедровом молочке. Но некоторые привезли из других городов: лавандовый раф я попробовал в Москве в кофейне «Даблби» и был впечатлен. А вы какой кофе предпочитаете?

– Латте.

– А давайте рискнем и попробуем удивить вас эспрессо. Это самая основа, зерно вкуса, который можно из кофе достать. И его надо учиться пробовать. Я и сам не очень любил черный кофе – стал пить его, когда мы открыли первую точку в районе Лагерного сада, и я начал в нем разбираться…

Разговор происходит в маленьком павильоне «Эндорфина» на остановке «Университет»: он открылся неделю назад на месте безликой чебуречной. Сеть, предлагающая кофе на вынос, развивается то ли назло, то ли благодаря кризису.

Вкусная идея

– Я сделаю кофе с кардамоном – это классический эфиопский рецепт. С той лишь разницей, что эфиопы варят его на костре…

Валентин разбирает зерна кардамона и толчет их в каменной ступке. Затем варит двойной эспрессо, разбавляет водой, вмешивает пряность и, как последний штрих, ложечку меда – чтобы подчеркнуть кислинку 100%-й арабики. Горячий кофе, как это ни странно, пахнет хвоей.

– По мере остывания вкус будет меняться. Например, у холодного напитка появится яркий лимонный оттенок, – рассказывает Валентин Касицкий. – Когда мы задумали открыть кофейный бизнес, то очень много времени посвятили тому, чтобы профессионально разобраться в кофе…

«Мы» – это три партнера, которые занимаются стратегическим консалтингом для наукоемких предприятий. («Например, помогали упаковывать проекты первых 45 резидентов томской ОЭЗ», – не без гордости рассказывает Валентин). Но одна из проблем для стратегического консалтера – границы и шоры подопечных предпринимателей: заказчики, получая пакет предложений по развитию, применяют их не оптом, очень выборочно.

– Да, компании в итоге улучшаются, но идеальную, на наш взгляд, модель ни один собственник так и не внедрил. Тогда мы решили, что создадим свою компанию, в которой будем на 100% реализовывать свои идеи. И гуляй, душа консалтера! – улыбается Валентин. – Идея про кофе с собой показалась удачной: маржинальность у этого бизнеса хорошая (по сведениям из открытых источников, коэффициент прибыльности на уровне 60% – Прим. ред.), и это то, чем по-настоящему хотелось заниматься. У многих же есть мечта о собственной маленькой кофейне… Как ценители мы разбирались в кофе, а вот о том, как его готовить, знания у всех троих были на уровне нуля. Но это не пугало. Когда начинаешь разбираться в ингибиторах протонной помпы, тоже поначалу сложно, а потом ничего, погружаешься в тему… В общем, мы быстренько изучили рынок: ниша в Томске на тот момент была абсолютно свободна. «Быстренько», конечно, в кавычках: подготовка шла очень долго, от идеи до открытия первой точки прошло девять месяцев.

Доза радости

Первоначально у предпринимателей был соблазн купить франшизу: все-таки готовая модель бизнеса минимизирует риски.

– Но все существующие франшизы оказались жутко безликими, с одними и теми же образами. А любой хороший бизнес – это прежде всего философия, определенные ценности, – считает Валентин Касицкий. – Мы понимали: купив какую-либо из этих скучных франшиз, мы в краткосрочной перспективе облегчим себе старт. Но в долгосрочной – сольемся со всеми сетями, которые неизбежно будут появляться в Томске. Тогда решили сделать все сами с нуля.

Один только нейминг компании занял 1,5 месяца. Рабочим названием было «Арт-кофе», но оно казалось пресным. Когда на одном из мозговых штурмов возник вариант «Эндорфин», партнеры были единодушны: «Идеальное попадание!»

– Несколько раз слышал от клиентов: если бы не название, прошел бы мимо, – отмечает Валентин. – Оно цепляет, хотя многим и не понятно.

Подтверждения этих слов долго ждать не приходится: в павильон заходят трое мужчин. Оказалось, приехали из Иркутска на соревнования. Берут американо, мокко и горячий шоколад.

– Мы два раза проезжали мимо и все понять не могли, что за «Эндорфин»?

Валентин с улыбкой поясняет:

– Кофе стимулирует выработку эндорфина у человека – гормона удовольствия.

Мужчины смеются, глядя на нас с фотографом Вероникой:

– Не при женщинах будет сказано, что для нас главный эндорфин.

И уходят довольные – гулять в сторону Новособорной.

Бизнес красит место

Гуляющие – основной контингент бизнеса на «кофе с собой». Конверсия составляет до 3%, то есть из ста проходящих мимо трое зайдут внутрь.

– На первых порах только такая схема и работает. Это потом люди начинают приезжать специально: мы многих наших постоянных клиентов узнаем по машинам, – рассказывает Валентин. – Сейчас у нас примерно 80–90% клиентов постоянные. Несколько месяцев существовала точка в бизнес-центре «Альянс» на ул. К.Маркса, но ее закрыли – поток недостаточный.

У директора сети есть карта, где хотелось бы открыть новые точки. Они выбраны с учетом целевой аудитории «Эндорфина» – кроме гуляющих это студенты и офисные работники.

– Общепит держится на трех китах: место, место и еще раз место, – говорит Валентин. – И тут мы переходим к самой главной нашей проблеме – отсутствию этого самого места. Потому что муниципальная власть ограничила установку временных объектов на всех ключевых улицах города (в списке их более 40), правда сделав негласное исключение для ряда компаний. А там, где теоретически их можно устанавливать, возникают другие бюрократические проблемы, которые мы не пробили до сих пор. Так что пока вынуждены втискиваться в старые и, к счастью, освободившиеся павильоны с безумно дорогой переарендой. Изнутри мы еще можем сделать их примерно так, как подразумевает наша концепция, но снаружи это очень сложно. У нас разработан дизайн собственного павильона, но никого не волнует, какой он крутой и как аккуратно встраивается в городскую среду. Нет – и все! У чиновников какая логика… Киоски нам не нравятся, поэтому запретим. То, что стояло, так и быть, пусть стоит в своем порнографическом виде. А новые – нельзя. Так проще… Но ведь городу нужны точки питания! Это и есть та самая комфортная среда обитания, в которой людям приятно жить и никуда не хочется уезжать.

Пока мы готовили открытие «Эндорфина», начали появляться другие проекты – идея витала в воздухе, – вспоминает Валентин. – Сначала каждый новый ларек или точку с кофе на вынос я воспринимал с болью в сердце. Но потом успокоился, все-таки у нас совсем другой формат – мини-кофейни. Где с покупателем поговорят, выяснят, какой кофе он любит, предложат что-то необычное. В общем, подойдут к делу с душой.

Все три учредителя «Эндорфина» спокойно могут встать за стойку и сварить кофе. Например, в первые дни работы точки возле ТГУ Валентин Касицкий сам обслуживал посетителей: «Это полезно для руководителя – повариться в среде, где работают твои сотрудники, послушать отзывы людей. Не могу сказать, что я хороший бариста. По меркам нашей компании кофе варю на троечку с плюсом. Правда на уровне Томска мой кофе просто прекрасный!»

Первый транш инвестиций в проект составил больше миллиона собственных средств. Партнеры были не против взять кредит, но, как подчеркивает Валентин, банки почему-то не считают процесс оформления кредита договорным – всегда ставят малый бизнес перед жесткими условиями:

– В одном из банков мы выиграли кредит под 25% годовых. Нас не устроило многоуровневое излишнее поручительство: нужно было оставлять в залог долю нашего основного бизнеса и так далее. Но вести переговоры по смягчению условий банк не стал. Мы пошли на принцип и отказались от заемных средств вовсе, решив, что лучше пожертвуем темпами развития.

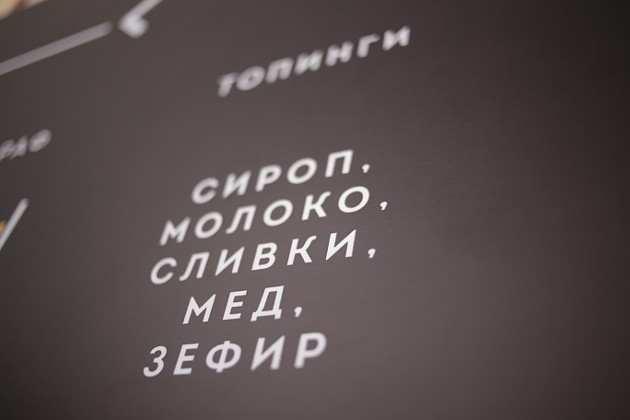

Молоко в «Эндорфине» используют томское, так же как и мед и печенье ручной работы. Кофе – 100%-я арабика класса спешелти. Стаканчики заказывали в Екатеринбурге, крышечки – в Питере, держатели для стаканов – в Новосибирске.

Задача фирменного стаканчика – чтобы на него смотрели, не отрываясь. Дизайн (как и весь бренд-бук) для компании разрабатывал бывший томич, а ныне житель Питера, выпускник британской школы дизайна Никита Кочкин. Стаканчики получились такими, что их хочется фотографировать и выкладывать в «Инстаграм», что люди и делают. Кстати, все первые осознанные клиенты пришли в мини-кофейню именно через «Инстаграм». Соцсети до сих пор остаются основным инструментом для продвижения. В «Эндорфине» разработана целая концепция, как повлиять на сознание горожан, чтобы их бренд стал единственным образом хорошего кофе с собой в Томске. И чтобы образ офисного работника, идущего утром со стаканчиком кофе, стал модным, как это уже произошло в крупных городах

«Есть крутая шутка: «Я думал, что занимаюсь бизнесом. А нет – снова опыт», – улыбается Валентин Касицкий. – Мы открыли первый павильон 6 октября, в начале мертвого сезона. Зима – не лучшее время для прогулок… Такого рода проекты окупаются от 2 до 6 месяцев, у нас окупаемость пока не наступила, но сейчас, когда сильно потеплело, фиксируем большое увеличение потока».

Время кризиса Валентин считает прекрасным для развития: «За спрос не боимся: если у людей нет денег посидеть в дорогой кофейне, они пойдут просто погулять и купят кофе с собой. Конечно, затраты на открытие одной точки выросли: европейские поставщики зерна подняли цену на 30%, материалы для вывески для второго павильона обошлись нам на 40% дороже, чем для первого. Зато пока другие боятся, у более смелых есть шанс всех обогнать»

Согласно документу, подписанному Дмитрием Медведевым и опубликованному на сайте правительства 20 января, к 2020 году Томская область должна превратиться в образцово-показательный регион, где ученые будут придумывать передовые технологии, промышленные компании – массово их внедрять, а горожане, трудящиеся на высокопроизводительных рабочих местах, – жить в комфортной среде. Честно говоря, при нынешней экономической ситуации в это трудно поверить (тем более что большинство объектов получат финансирование лишь в 2017 году, а к тому времени, как говорится, либо ишак может сдохнуть, либо падишах умереть). Но бесспорно одно: в рамках реализации концепции будет гораздо проще получить финансирование точечных инфраструктурных проектов из федерального бюджета, который в последнее время не очень-то щедр к регионам.

Согласно документу, подписанному Дмитрием Медведевым и опубликованному на сайте правительства 20 января, к 2020 году Томская область должна превратиться в образцово-показательный регион, где ученые будут придумывать передовые технологии, промышленные компании – массово их внедрять, а горожане, трудящиеся на высокопроизводительных рабочих местах, – жить в комфортной среде. Честно говоря, при нынешней экономической ситуации в это трудно поверить (тем более что большинство объектов получат финансирование лишь в 2017 году, а к тому времени, как говорится, либо ишак может сдохнуть, либо падишах умереть). Но бесспорно одно: в рамках реализации концепции будет гораздо проще получить финансирование точечных инфраструктурных проектов из федерального бюджета, который в последнее время не очень-то щедр к регионам.