Студенты томских университетов разобрали героев Достоевского для уникального проекта

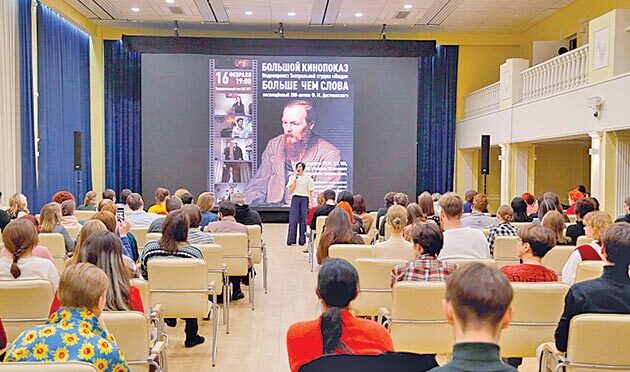

– Красивые мои, давайте поставим дополнительные кресла для наших зрителей, – обратилась перед премьерой к воспитанникам театральной студии «Люди» ее руководитель Лариса Окишева.

Морозным вечером 16 февраля в Центре культуры ТГУ в буквальном смысле слова яблоку негде было упасть от желающих присутствовать на открытом показе видеопроекта «Больше чем слова», снятого студентами томских вузов по произведениям Федора Достоевского. В названии фильма нет запятой.

– Я изучала с филологами этот вопрос: если бы мы что-то сравнивали со «словами», была бы запятая, а в нашем случае она не нужна, – поясняет руководитель.

Снимается кино

По словам Ларисы Окишевой, идея создать видеопроект возникла еще в 2021 году в связи с 200-летием писателя:

– Мимо такого юбилея проходить не хотелось. Поэтому предложила всем ребятам, занимающимся в театральной студии, выбрать для себя текст от первого лица из любого произведения писателя. Они перелопатили романы и повести, и мы начали репетировать с каждым, пытаясь сделать из монолога актерскую работу.

В фильме снимались студенты ТУСУРа, ТГУ, ТПУ, СибГМУ, выпускники томских вузов, а также учащиеся 18-й гимназии. Каждый из них нашел свой монолог и выучил его наизусть, чтобы потом произнести перед камерой.

– Уже два года мы живем в условиях постоянных ограничений, вызванных пандемией. Для театра это катастрофа: заниматься творчеством невероятно сложно. Пока находились на дистанте, мы с ребятами много смотрели и обсуждали кино и спектакли – это очень важно, но ведь люди приходят в театральную студию за другим, они хотят получить актерские навыки, участвовать в постановках, играть каких-то персонажей, – отмечает Лариса Окишева. – Поэтому осенью прошлого года я придумала общую, интересную для всех работу к юбилею Достоевского. Оптимальным решением стал кинопроект в формате монологов.

Князь Мышкин вышел в тираж

По словам руководителя, в студии всегда собиралась довольно разношерстная компания: здесь есть место и первокурсникам, и выпускникам самых разных специальностей. Над монологами для фильма ребята трудились около трех месяцев.

– Творчество Достоевского – это бездна, и в основном это романы, такие объемные произведения, как «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы»… Многие студенты мало знакомы с этими текстами, и огромный плюс проекта заключается уже в том, что они взяли в руки книги, многого всего перелистали, пока искали материал для себя. А что-то прочитали потом, когда на репетициях услышали монологи других ребят.

«Больше чем слова» – это 24 монолога из произведений великого русского писателя, в их числе «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы», «Неточка Незванова», «Сон смешного человека», «Елка и свадьба», «Дядюшкин сон», «Белые ночи», «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание». Самым популярным героем Достоевского у участников студии «Люди» стал князь Мышкин – в видеопроекте представлено три разных монолога.

Съемки фильма проходили в атмосферном для Томска месте, где воссоздан быт конца XIX века, – в музее «Профессорская квартира».

– На самом деле видеопроект – это очень дерзкая идея. Среди актеров много ребят, которые занимаются в нашей студии только первый год. Опыта у них не было совсем, а тут сразу Достоевский! Но за результат нам не стыдно. Когда я смотрю на экран, все время ловлю себя на мысли «Неужели это мы сделали?». Конечно, при желании всегда можно к чему-то придраться, но есть то, что окупает все наши огрехи, – в глазах участников никто не увидит фальши. И мне невероятно дорого, что они смогли эти глубокие и сложные тексты, такие далекие от нас по времени, «присвоить» и заполнить собой. Им есть что сказать зрителям, – заявляет Лариса Окишева.

Эмоция через дискомфорт

И зрители, оставшиеся на его обсуждении, отмечали, насколько самодеятельные актеры сумели совпасть со своими героями. Студентки совсем не боялись быть непривлекательными – они стояли перед камерой, а значит, и перед публикой, без макияжа и маникюра. А что касается одежды, то, как сказал один из участников проекта, ребята просто открыли свои шкафы и принесли на съемки все, что было близко к классике по фасону и цветовой гамме.

Будущая переводчица с английского и французского языков томичка Яна Галямова выбрала «эмоциональный и дерзкий монолог» Софьи Петровны Карпухиной из повести «Дядюшкин сон».

– Мне понравился характер героини – экспрессивный, хотя в жизни я мягкая, а здесь хотелось поэкспериментировать, – рассказывает студентка первого курса ТГУ. – На одной из репетиций Лариса Петровна посоветовала мне надеть сапоги: в студии я всегда работаю в чешках, мне так удобно. Но моя героиня – женщина волевая, экспрессивная, она не может ходить в чешках. Я переобулась, почувствовала дискомфорт, вошла в роль и сыграла ее на повышенных тонах.

По словам Яны, Достоевский остается вне времени, потому что он описывал проблемы, которые присущи и нам, живущим в XXI веке.

С театром девушка знакома буквально с пеленок: в три года мама привела ее на детский спектакль в «Скоморох» – взгляд девочки был буквально прикован к сцене. И понеслось. Конечно же, родители пришли поддержать дочку и на премьере кинофильма.

Сергей Яровиков приехал в Томск из Юрги Кемеровской области. Первокурсник факультета психологии ТГУ признается, что выбрал не монолог персонажа, а рассказ «Елка и свадьба».

– Это не очень известное произведение Достоевского, и привлекло оно меня авторской нехарактерностью: мы же знаем Федора Михайловича как писателя-психолога, а в рассказе присутствует некая абстракция на происходящие события. В свое время так писали Чехов, Булгаков, – с пониманием поясняет Сергей. – Мне предстояло погрузиться в события от лица рассказчика, не испытывающего какого-то глубокого эмоционального переживания. Но, поняв рассказчика и пропустив через себя, хотя сделать это было довольно трудно, он ведь отстранен от героя, мне удалось найти свою интонацию, а не сбиться на монотонность.

Во время репетиций, признается студент, атмосфера в студии неоднократно менялась, но у ребят не было отчаяния, никто не разбрасывал тексты и не нудил, что у него что-то не получается. Никто не сдавался.

– У всех было твердое убеждение, что все будет и будет как надо. Во многом это, конечно же, заслуга Ларисы Петровны, – уверен Сергей. – Она была неисчерпаемым источником вдохновения для каждого из нас. И то, что мы обратились к Достоевскому, на мой взгляд, формирует в молодежи нашего времени художественный вкус, является элементом эстетического познания. Это чрезвычайно важно.

Сергей Яровиков рассматривает участие в театральной студии как коммуникационную практику, совмещая приятное с полезным для своей будущей специальности – связи с общественностью. Рослый, статный студент не только выступает на театральных подмостках, но и успешно занимается бальными танцами. И на все свои увлечения находит время.

Союз физики и лирики

Денис Моховиков родился в Бийске Алтайского края. Еще в школе он выбирал для себя направление, связанное с физикой. И нашел! Сегодня Денис учится на первом курсе магистратуры факультета электронной техники ТУСУРа. Сфера его интересов – микро- и наноэлектроника. Одновременно с учебой он работает в НОЦ «Нанотехнологии», где занимается проектированием и производством интегральных микросхем.

К физику Моховикову лирика пришла на первом курсе и с тех пор не покидает талантливого парня. В фильме, развернув венский стул и буквально оседлав его, он с жаром читает монолог великого инквизитора из романа «Братья Карамазовы».

– Я очень долго выбирал, что хочу прочесть из Достоевского, чтобы донести это до зрителя, – рассказывает о своей работе будущий ученый. – Очень не хотелось выплескивать какой-то негатив, потому что его и так вокруг слишком много. Но все же это единственное, что откликнулось во мне и что я захотел рассказать с большого экрана. Главное, чтобы зритель меня услышал.

В этом актере сошлось все: антураж, костюм, внешние данные и, конечно же, эмоциональная страсть. Он снимался во второй половине дня, не испытывая особого волнения и мандража. Возможно, сказывается спортивный опыт: Денис является обладателем черного пояса по карате.

Как и другие его ровесники, он считает Достоевского классиком на все времена.

– Если отдельные его слова заменить на современные, то получается совершенно одинаковая картина в отношениях между людьми: столько лет прошло, а они не меняются, – уверен Денис Моховиков.

Есть рекорд!

Уникальность этого проекта заключается еще и в том, что все 24 монолога были сняты за одну съемочную смену, начиная с 9 часов утра и до 22 часов вечера.

– Мы нашли ребят, которые учатся на операторов в колледже культуры. Деньги на аренду профессионального оборудования и аренду локации нам предоставил ТУСУР, – с благодарностью отмечает Лариса Окишева.

Главным оператором и монтажером в одном лице стал второкурсник Томского колледжа культуры Семен Березин, которому помогали еще несколько человек.

Впереди у студии «Люди» – новые постановки и новые герои. Осталось лишь дождаться очередной премьеры. Она, уверяет руководитель, обязательно будет.

Автор: Татьяна Абрамова

Фото: Евгений Тамбовцев