Томская аспирантка стремится совместить современные технологии и историю

В Томске существует множество интересных исторических мест, связанных с известными именами промышленников, купцов, меценатов периода XVIII–XIX веков. Среди них – территория бывшей садово-парковой усадьбы купца Философа Горохова. К сожалению, время не пощадило этот уникальный общественно-частный сад, считавшийся когда-то самым привлекательным местом отдыха в городе. Пройтись по его тенистым аллеям не получится, так как сегодня от того сада мало что осталось.

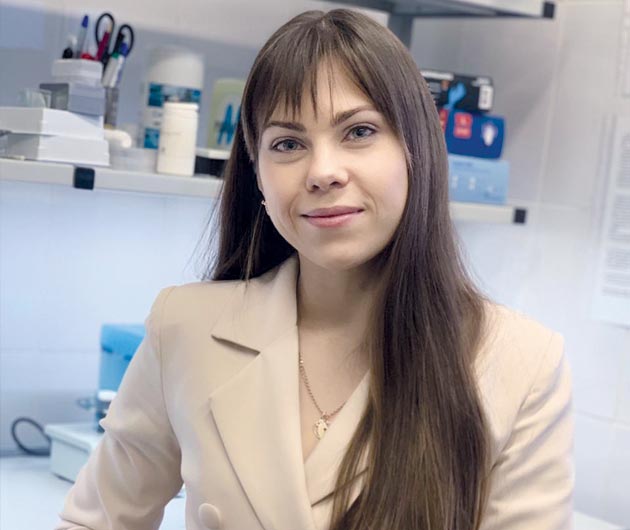

Но совершить виртуальную прогулку скоро станет вполне возможным. Так утверждает молодой ученый, аспирант кафедры теории и истории архитектуры ТГАСУ Эльнура Мамедова, попытавшаяся соединить историю и современные технологии.

Творческая личность

Восточная красавица Эльнура Мамедова родилась в далеком Азербайджане. Но детские и юные годы она провела в Казани. С детства девочка показала себя творческим человеком. Любила рисовать, чертить. Училась в музыкальной школе, играла на пианино. Увлекалась историей. Участвовала во всевозможных творческих конкурсах. Родители Эльнуры – химики, они видели будущее младшей дочери (как и старшей) в химии. Хотя мама Эльнуры тоже неплохо рисовала. Может быть, от нее это умение и передалось по наследству девушке. Но, несмотря на желание родителей, девочка стояла на своем – хочу овладеть творческой профессией, и все тут! Эльнура Мамедова поясняет, что где-то лет с 10–11 она уже знала, чем будет заниматься в будущем: архитектурой. Видимо, здесь еще свою роль сыграл дядя девушки – архитектор. Увидев ее рисунки, он понял, что у нее есть хорошие шансы преуспеть в этой профессии, и одобрил выбор Эльнуры. Родителям пришлось согласиться с ним. Тем более что еще в школьные годы девушка поступила в детскую архитектурную школу при Казанском государственном архитектурно-строительном университете (КГАСУ), где учились дети творческой элиты города. А потом и в сам университет.

После окончания Казанского университета Эльнура переехала в Томск к родителям. Она решила совершенствовать знания в любимой профессии и в 2015 году поступила в магистратуру ТГАСУ, окончила ее, а в 2017-м стала аспиранткой вуза. Новую альма-матер девушка приняла всей душой и не жалеет о своем выборе университета. Особенно отмечает важность комплексного подхода, являющегося особенностью кафедры теории и истории архитектуры, которую она выбрала.

– Здесь дают углубленные знания. Это своеобразный сплав истории и архитектуры, – рассказывает Эльнура Мамедова. – В дальнейшем мне это очень пригодилось в моей научной работе, связанной с садово-парковой территорией усадьбы томского купца Философа Горохова.

Европейская красота

Вектор развития научных исследований Эльнуры во многом еще в магистратуре определил ее научный руководитель Татьяна Николаевна Манонина. Именно она предложила молодому ученому обратить внимание на эту тему. Выяснилось, что исследования по историческим садам и паркам Сибири XIX века с точки зрения архитектуры не проводились. А трансформация, причины утраты и возможности восстановления уникальных садов вовсе не рассматривались. В условиях современной урбанизации городов сохранение культурного наследия очень важно, особенно для Томска, когда-то считавшегося городом-садом Сибири.

А здесь было что изучать. В такие комплексы многие купцы и промышленники того времени вкладывали огромные средства, не скупясь на самые передовые решения. Появился шанс развить эту тему. Началась комплексная работа. Посещение архивов, музеев, общение с преподавателями исторического факультета ТГУ и других вузов страны.

Стоит напомнить, что усадебный комплекс золотопромышленника Философа Горохова является наиболее интересным объектом садово-паркового наследия Сибири. Его усадьба располагалась в историческом районе Юрточной горы по улице Почтамтской (ныне – проспект Ленина), а садово-парковая территория – по улице Источной.

Изначально участок земли площадью более 7 800 кв. м, на который положил глаз золотопромышленник, был мало пригоден для застройки. Он считался болотистым и глухим. Но предприниматель, отдав на торгах за него порядка 250 тыс. царских рублей (в пересчете на золото это 165 кг шлихового золота), серьезно вложился в благоустройство. В результате буквально на болоте выросла усадьба с садом, которому могли бы позавидовать и многие столичные купцы. Комплекс включал в себя усадебный дом с флигелем и библиотекой, стеклянный павильон на арочном деревянном мосту через реку Исток со скульптурами мифических животных, кегельбан, вокзал – так тогда называли места для увеселительных мероприятий, беседку с оранжереей, питомник, хозяйственные корпуса, пруд. Особенно поражал томичей усадебный сад, который в дальнейшем был преобразован в общественно-частный сад и стал самым привлекательным местом отдыха в городе. К сожалению, после разорения Философа Горохова его усадьба пришла в упадок. Сейчас часть этой территории принадлежит одному из столичных инвесторов.

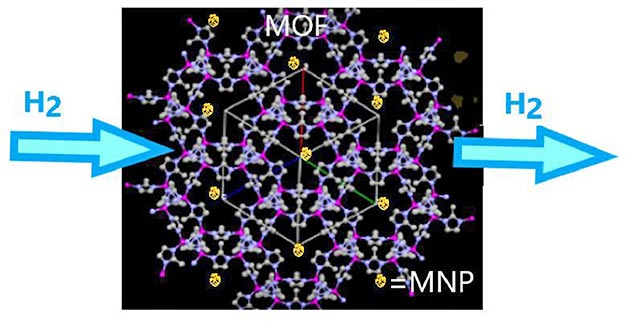

– Когда я впервые увидела литографию Гороховского сада в Томском краеведческом музее, то была поражена тем, что такую европейскую красоту можно было создать в наших непростых сибирских условиях, – рассказывает Эльнура. – Меня это так зацепило, что я решила серьезно заняться исследованием Гороховского усадебного сада. Но моя задача состояла в том, чтобы не просто выяснить, что же из себя представляла усадьба Горохова. Это могут сделать и историки. Я решила еще создать 3D-модель этого сада. Скажем так, совместить современные технологии и историю.

Как в компьютерных играх

С помощью 3D-технологий проект может дать человеку возможность прогуляться, например, по усадьбе Горохова, заглянуть во все его уголки. Планируется создание виртуальной модели, позволяющей отправить человека в прошлое с помощью VR-очков. Для этого даже можно создать специальный портал. Архитектором уже разработаны компьютерные 3D- и 4D-модели таких объектов, как Богородице-Алексиевский монастырь, усадебный сад Горохова, Лагерный сад и Буфф-сад. Похоже, она на этом не хочет останавливаться.

Молодой ученый особо подчеркивает, что в случае успеха эту технологию можно будет масштабировать и демонстрировать в музеях, использовать в различных мероприятиях, съемках фильмов и репортажей, в туризме и прочих областях. Таким образом сохранить культурное наследие и показать уникальность нашего города.

– Что касается исследования, то я хотела бы показать, что Томск уникален не только своим деревянным зодчеством, но и садово-парковой культурой. Выступить с инициативой хотя бы частично воссоздать отдельные объекты некогда существовавшего чудо-сада для сохранения его как памятного места в городе. Это позволило бы создать новую благоустроенную территорию, которая была бы одним из мест для туристических маршрутов по историческим достопримечательностям старого Томска, – делится Эльнура.

В дальнейших в ее планах – получить приоритет на свои разработки. Сегодня это обязательный атрибут современной научной жизни.

Садово-парковая тема настолько затянула Эльнуру Мамедову, что она решила не ограничиваться одной усадьбой Горохова, а расширить работу. Сейчас молодой ученый проводит исследования садово-парковых объектов всей Западной Сибири в период XVIII–XIX веков, который составляет основу ее диссертационной работы. Раскрытие этой темы ответит на вопросы: какова была первоначальная планировка конкретного сада или парка, какие насаждения и садовые объекты были в нем, кто и когда создавал эти объекты, что стало причиной утраты или трансформации сада, как можно использовать полученные результаты в современном градостроительстве, как сохранить объекты культурного наследия? Результаты этой работы позволяют проследить процесс эволюции и выявить ключевые факторы, влияющие на изменение облика садов и парков. Актуальность работы была оценена экспертами высокого уровня и в 2020 году получила поддержку в виде гранта Российского фонда фундаментальных исследований. В настоящее время проект выполняется под руководством заведующего кафедрой теории и истории архитектуры ТГАСУ Валерия Залесова.

Кто подставляет плечо

– Я рада, что попала на кафедру, где выполняются интересные исследования и работают специалисты высокого уровня, готовые поддержать тебя, – говорит Эльнура. – Одновременно я получила возможность в университете заниматься преподавательской деятельностью. Параллельно работала экспертом в отделе организации научно-исследовательской работы студентов и молодых ученых под руководством замечательного человека – Зольниковой Людмилы Михайловны. Стала аспирантом года ТГАСУ 2021 года.

Собирая материал для диссертации, Эльнура Мамедова также совершенствует свои знания, работая в городском департаменте архитектуры. Она участвовала в таких многоэтапных конкурсах, как Falling walls (в рамках форума новых решений U-NOVUS-2019), Science slam (в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов), в программе «Городские практики» (часть программы «Архитекторы.рф») и мастер-классах, которые требуют серьезной подготовки и времени.

– Меня мой папа предупредил, – смеется Эльнура, – что работа может затянуть и мешать написанию научного труда. Он, как ученый-исследователь, это хорошо знает. Но я надеюсь, что моя работа будет только дополнять мои знания и диссертации не навредит.

Защита намечена на осень будущего года. Так что время еще есть. А она уже задумывается над будущими трудами. Почему бы не замахнуться на докторскую? Тем более что задел есть. В канун Нового года мы пожелаем молодому ученому, чтобы все ее задумки осуществились.

Андрей Суров

Глава региона подчеркнул, что проект не предполагает объединения университетов в одно юридическое лицо: они сохраняют свою автономию. При этом в рамках «Большого университета» вузы создадут единое пространство для исследований, развития образовательных программ и работы с промышленными партнерами. Это позволит создать в Томске научно-образовательный центр мирового уровня.

Глава региона подчеркнул, что проект не предполагает объединения университетов в одно юридическое лицо: они сохраняют свою автономию. При этом в рамках «Большого университета» вузы создадут единое пространство для исследований, развития образовательных программ и работы с промышленными партнерами. Это позволит создать в Томске научно-образовательный центр мирового уровня. – Мы давно искали инструмент для эффективного объединения вузов и бизнеса, государственных корпораций. И мы его нашли. В рамках «Большого университета» при сохранении автономии и разнообразия его участников мы объединяем их потенциал для ответа на глобальные вызовы, которые сегодня стоят перед страной, – добавил ректор ТГУ.

– Мы давно искали инструмент для эффективного объединения вузов и бизнеса, государственных корпораций. И мы его нашли. В рамках «Большого университета» при сохранении автономии и разнообразия его участников мы объединяем их потенциал для ответа на глобальные вызовы, которые сегодня стоят перед страной, – добавил ректор ТГУ.