Спонсор рубрики «Вечные ценности» — ООО «Стройгаз», генеральный директор Александр Ким

Фото из архива поискового отряда «Земляки»

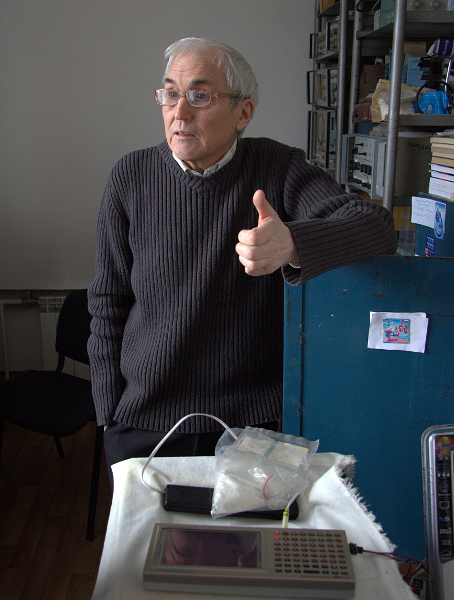

Школьникам Первомайского района крупно повезло. У них есть Юрий Мартыненко. Во-первых, он классный учитель, во-вторых, любитель краеведения, в-третьих, человек неравнодушный. Дети под его руководством выполняют самые разные исследовательские проекты по истории родного края: работают в архивах, собирают экспонаты, путешествуют по району, записывают воспоминания земляков. Тема Великой Отечественной войны в этой работе была и остается одной из главных.

– У меня интерес к истории и краеведению еще и профессиональный, – с этих слов началось наше знакомство с Юрием Мартыненко.

24 года назад он окончил исторический факультет ТГУ, обучался на кафедре археологии и исторического краеведения. Вернулся в район. Начал работать в Первомайской средней школе учителем. С этого все и началось.

Проект с эффектом

Только уроков молодому педагогу было мало. Юрий Анатольевич организовал краеведческое объединение «Исследователь», вместе с учениками воссоздал школьный музей.

Учитель и ребята сделали еще одно важное дело: инициировали установку камня скорби в память о местных жителях, погибших в годы сталинских репрессий, возле церкви в Первомайке.

– Мы не ожидали такой бурной поддержки. Очень многие люди тогда стали писать о своих родственниках. Материалы выходили почти в каждом номере районной газеты, а старт дал наш проект, – говорит Юрий Мартыненко.

Он организовал клуб «Моя родословная» еще до того, как на центральном телевидении появилась аналогичная программа. Многие ученики составили древо своей семьи, в том числе сын Юрия Анатольевича. Они установили судьбу троюродного прадеда, погибшего под Сталинградом, и узнали, что он был ранен и попал в плен к фашистам, его пытали, резали на груди звезды, и он погиб, но не выдал секретных данных.

– В 2011 году мы создали службу «Милосердие» для помощи пожилым одиноким людям и до сих пор занимаемся этой деятельностью, несмотря на то что в соцзащите говорят, что это не наше дело. Но старики к нам обращаются, и мы помогаем. Это тоже социальный проект, мы с ребятами его разрабатывали. Они у меня такие молодцы! – хвалит детей Юрий Анатольевич.

Сейчас его воспитанница восьмиклассница Полина Стрельникова сделала суперисследование. Получилась целая курсовая работа о местном враче Марии Яковлевне Перекосовой, которая работала в районе в 1950–1960-е годы. Она выполняла уникальные для того времени операции, спасая жизнь людям. Например, сделала пересадку кожи девочке, получившей обширные ожоги. Донорами стали старшеклассники, которые добровольно пришли в больницу.

– Это наша история. На таких замечательных примерах мы учим ребят, – считает Юрий Мартыненко.

Слезы не от крапивы

Дружба с томскими поисковиками началась благодаря всероссийскому проекту «Наша общая Победа». В рамках этого проекта первомайские школьники записывали на видеокамеры воспоминания ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны своего района. Юрий подключил к этой работе несколько школ. В результате первомайцы засняли больше всех материалов в области среди сельских районов. И на этом не остановились.

– Проект разросся, сейчас делаем записи с педагогами, милиционерами, участниками войн в Афганистане и Чечне. Сейчас у нас в электронном архиве более 200 видеороликов, – рассказывает Юрий Анатольевич.

В свою первую экспедицию Юрий отправился в Ярцевский район Смоленской области в 2011 году в составе поискового отряда «Патриот». С ним – трое старшеклассников из разных сел Первомайского района.

– Я получил там двойную эмоциональную подпитку. Ярцевский район – это то место, откуда пошла одна из линий моих предков. Побывал на хлопчатобумажной фабрике, где работал мой прапрадед еще в начале прошлого века. Я был так счастлив! – откровенничает Юрий Анатольевич.

Юрий решил не оставаться в лагере дневальным: ему очень хотелось найти останки, внести свой вклад. Повезло в последний день работы экспедиции:

– Зашел в какую-то крапиву. Щупом рубанул, это основной инструмент поисковика, еще раз прошел, смотрю – небольшая ямка. Снимаю слой земли и вижу: костные останки. От избытка чувств я закричал на весь лес! Подбежали девчонки, кое-кто из пацанов… Командир отряда Максим Елезов поздравил: «Молодец! Поднимай!»…

– После обеда опять на поиски, опять в крапиву, и там, не поверите, останки пяти солдат, – продолжает Юрий. – Поднимал их сам и в лагерь на себе нес… Потом было захоронение. Хоронили бойцов в городе Ярцеве недалеко от церкви в братской могиле на Поле памяти. Так называется это место. У многих поисковиков слезы на глазах наворачивались…

Карелия и «Земляки»

На следующее лето ребята опять поехали в Смоленскую область, но уже без своего руководителя. Юрий в это время с детьми, авторами социального проекта службы «Милосердие», находился в Анапе на финале всероссийской акции «Я – гражданин России!». Они выступили отлично и стали победителями. А в это время двое парней на Смоленщине подняли останки шести бойцов Красной армии.

В очередную поездку в Ярцевский район Юрий взял с собой свою семью – жену и сына-третьеклассника:

– К сожалению, мы тогда остались без находок. Зато привезли экспонаты для школьного музея. Были интересные открытия: нашли пулеметную точку, где были разбросаны гильзы. Там, видимо, стоял наш расчет.

2013 год для первомайских школьников особый. Они создали поисковый отряд и назвали его «Земляки». Разработали устав, логотип, сочинили гимн. Кстати, автор текста – школьный учитель музыки Лариса Брютова. Исполняет его местный житель Владимир Глазырин. Теперь гимн звучит на всех торжественных мероприятиях, которые проводит отряд.

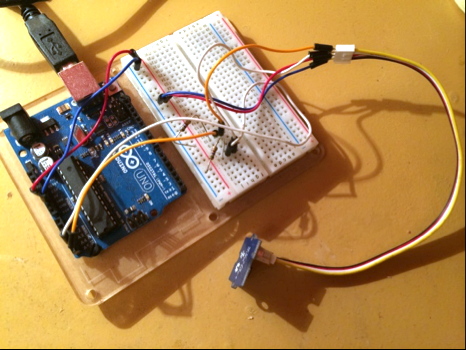

На спонсорские деньги закупили форму для бойцов, необходимое поисковое оборудование и летом отправились в экспедицию в Карелию: в этих местах шли советско-финская и Великая Отечественная войны.

Костяк отряда составили школьники из сел Первомайского района, трое юношей были из Асина.

Из Карелии ребята привезли очень интересные экспонаты: польскую монету 1923 года, кожаный кошелек, финскую трофейную ложку.

– Поисковики говорят: «Ложку нашел, рядом – боец». Так оно и случилось. Мы три косточки от него всего нашли… и рядом полуистлевший боевой устав пехоты 1938 года, – вспоминает Юрий Анатольевич.

В этом году несколько ребят опять отправятся в Карелию на поиски.

Благодаря гранту, который выиграл 11-классник Сергей Доброславский в областном конкурсе молодежных социальных проектов, ребята приобрели советскую военную форму времен Великой Отечественной войны для музея. Она будет использоваться на школьных уроках, в выставках, экскурсиях, военных реконструкциях.

За четыре года поисковой работы первомайские школьники подняли останки 15 солдат Красной армии

Комментарий

Максим Елезов, председатель томского регионального отделения ООД «Поисковое движение России», командир поискового отряда «Патриот»:

– С Юрием Мартыненко мы познакомились в 2011 году. Я рассказал ему о всероссийском проекте «Наша общая Победа». Его цель – создание электронного архива воспоминаний ветеранов Томской области. Юрий Анатольевич загорелся идеей создать архив Первомайского района. И у него это получилось. Он стал лидером проекта и в последующие годы. Все делал отлично.

Тогда же он со своей командой впервые поехал со мной в Смоленскую область в экспедицию по поиску останков солдат Великой Отечественной войны. В последний день экспедиции Юрий нашел солдата (потом его имя установят – это уроженец Московской области Бишецкий) и братское захоронение пяти солдат Красной армии. С тех пор он стал ездить на вахты памяти и создал свой отряд «Земляки» из ребят Первомайского и Асиновского районов. Человек он целеустремленный, такие, как Юра, на вес золота. Для Первомайского района Юрий Анатольевич – это настоящая находка.