3 ноября 2013 года официально опубликован Федеральный закон от 2 ноября 2013 года № 285-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Данным законом, в частности, на полгода (до 9 мая 2014 года) отсрочено введение запрета на работу в качестве водителей лиц с иностранными водительскими удостоверениями.

3 ноября 2013 года официально опубликован Федеральный закон от 2 ноября 2013 года № 285-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Данным законом, в частности, на полгода (до 9 мая 2014 года) отсрочено введение запрета на работу в качестве водителей лиц с иностранными водительскими удостоверениями.

Введение указанного запрета предусмотрено Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который установил, что на территории Российской Федерации не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами. К указанной работе в соответствии с законом должны допускаться только лица, имеющие российское национальное водительское удостоверение.

Этим же законом предусмотрено, что контролировать выполнение указанного запрета должны будут работодатели, для которых статьей 12.32.1 КоАП РФ вводится административная ответственность за выпуск на линию водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения, в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Таким образом, в соответствии с Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 285-ФЗ, ответственность должностных лиц, допускающих к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских национальных водительских удостоверений, будет применяться с 9 мая 2014 года.

Архив рубрики: all-feed

Нетрезвый пешеход пострадал на Шегарской трассе

6 ноября в 21.00 на 8 километре Шегарского тракта, автомобилем Mazda Demio, под управлением 32-летнего водителя, совершен наезд на пешехода. Со слов водителя, мужчина шел по проезжей части. Очевидцы также утверждают, что пешеход двигался посредине дороги. 50-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. С тяжелыми травмами он госпитализирован.

Сегодня на пр. Ленина пройдут демонстрация и митинг

Сегодня, 7 ноября, Томск присоединится к празднованию 96-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции — сообщила пресс-служба томского обкома КПРФ. В честь торжества в городе пройдут демонстрация и митинг. Сбор колонны в 10.30 возле театра Драмы. Начало шествия в 11.00. Митинг начнется в 11.50 на Ново-Соборной площади возле СФТИ. Как пояснили агентству новостей ТВ2 в областной ГИБДД, в связи с шествием демонстрантов проспект Ленина от пл. Ленина до пл. Ново-Соборная будет перекрыт с 11:00 до 11:40.

Сегодня, 7 ноября, Томск присоединится к празднованию 96-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции — сообщила пресс-служба томского обкома КПРФ. В честь торжества в городе пройдут демонстрация и митинг. Сбор колонны в 10.30 возле театра Драмы. Начало шествия в 11.00. Митинг начнется в 11.50 на Ново-Соборной площади возле СФТИ. Как пояснили агентству новостей ТВ2 в областной ГИБДД, в связи с шествием демонстрантов проспект Ленина от пл. Ленина до пл. Ново-Соборная будет перекрыт с 11:00 до 11:40.

В главной роли — привидение…

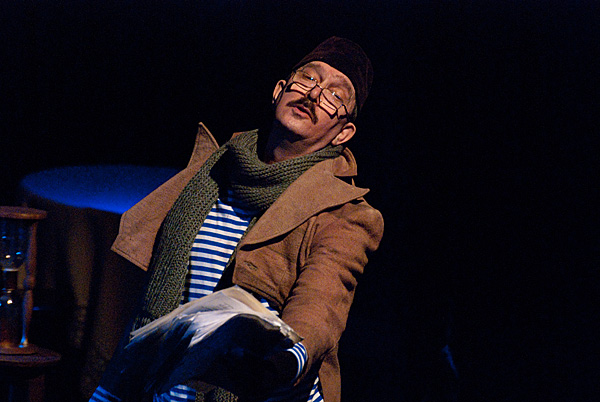

7 и 27 ноября на малой сцене театра драмы состоится премьера моноспектакля актрисы Олеси Латыповой «Pine Bar».

Пьесу Дианы Балыко (известной томским зрителям по лирико-эротической комедии «Психоаналитик», которая уже несколько сезонов с большим успехом идет на сцене) поставили режиссер Сергей Куликовский и балетмейстер Екатерина Авдюшина.

– Я расскажу вам историю, в которой будет не одна сказка, а тысяча и одна, – заверяет героиня спектакля, танцовщица и по совместительству агент ФСБ.

В основе сюжета – история любовного треугольника, отношения участников которого замешаны на большой политике, больших деньгах и, конечно же, больших чувствах. Двое мужчин и одна женщина между Питером, Москвой и Лондоном. Между любовью, цинизмом и местью. Любовь, политика и смерть – три слова, без которых не было бы этой истории.

Кстати, о главном: похоже, что героиня спектакля – привидение…

Справка «ТН»

Олеся Латыпова – выпускница Томского колледжа культуры и искусств и Екатеринбургского государственного театрального института. В томском театре драмы работает с 2000 года.

Среди наиболее значительных ролей – Нина Заречная в «Чайке», Джо во «Вкусе меда», Роксана в «Сирано де Бержераке», Рашель в спектакле «Васса и другие», Джейн в «Он, она, окно, покойник», Клементина в трагикомедии «…Забыть Герострата!», Марта в мелодраме «Деревья умирают стоя». Роли актрисы неоднократно отмечались премиями театральных фестивалей различного уровня.

Стрежевчане торопятся развестись до увеличения пошлины за расторжение брака

4 ноября на расширенном совещании у мэра Стрежевого говорили о демографической ситуации в городе.

В октябре стрежевской ЗАГС зарегистрировал 26 браков и 28 разводов. Служащие ведомства объяснили рост желающих расторгнуть брачный союз тем, что в СМИ появилась информация о грядущем подорожании госпошлины за развод до 30 тысяч рублей, сообщает информационная программа «Факт» СТВ.

Спектакли, которые стоит посмотреть

Парад лучших спектаклей томских и северских театров, пополнивших городскую афишу за последние два года, завершен. 4 ноября на сцене Томского ТЮЗа состоялась торжественная церемония закрытия XI областного театрального фестиваля «Маска».

Пропитаны культурой

Традиционный фестиваль, который проводится каждые два года и становится ярким культурным событием в жизни региона, стартовал 29 октября и продлился ровно неделю. За это время 9 творческих коллективов представили на суд жюри и публики 16 спектаклей (два из них вошли в off-программу). В нынешнем году в составе экспертного совета работали журналист и театральный критик Владимир Спешков (г. Челябинск), театровед из Санкт-Петербурга Оксана Кушляева, критик музыкального театра Александр Колесников (г. Москва). Возглавил жюри ведущий редактор отдела «Искусство» «Литературной газеты», член экспертного совета Национальной премии «Золотая маска» Александр Вислов.

Впечатления от фестивальных спектаклей (кстати, театры самостоятельно выбирали подстановки, которые желали выставить на конкурс) оказались разными: если одни из них получили достаточно высокую оценку, то другие подверглись серьезной, а иные и жесткой критике. Не приходится говорить об особом месте томичей и северчан на театральной карте Сибири: сегодня лидирующие позиции занимают театры Новосибирска, Перми, Красноярска и Екатеринбурга. Впрочем, по признанию критиков, опыт и профессиональное чутье подсказывают им: внутренние созидательные процессы, которые активно проходят в большинстве томских и северских театров, в ближайшее время должны привести к творческим прорывам и вывести эти театры на качественно иной уровень развития.

На церемонии закрытия председатель жюри Александр Вислов подытожил общие впечатления от семи фестивальных дней:

— Мы с коллегами отметили два важных момента. Первое: Томск и Северск – очень театральные города, они буквально пропитаны культурой. С кем бы мы ни познакомились в течение недели, оказывалось, что этот человек или работал в театре, или работает, или связан с ним какими-то другими, непрофессиональными узами. И второе: у вас потрясающие зрители. То, как чутко они реагируют на происходящее на сцене и как в едином порыве встают, когда артисты выходят на поклон, дорогого стоит.

— На мой взгляд, томский и северский зритель достойны чуть большего, нежели им предлагают театры сегодня. Надеюсь, что через два года на XII фестивале «Маска» они увидят еще более интересные и яркие постановки.

Всем сестрам…

Лауреатов XI областного фестиваля «Маска» отметили почетными грамотами, денежными премиями и бурными аплодисментами.

В номинации «Лучший актерский дебют» стала первой актриса Северского музыкального театра Лидия Полякова (роль Девочки в спектакле «Колыбельная ангелу»).

Победа в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» досталась артисту Евгению Макарову. Актера отметили сразу за две роли – Фишл в спектакле «Прежде чем пропоет петух» Северского молодежного театра «Наш мир» и Меркуцио в трагедии «Ромео и Джульетта» Северского театра для детей и юношества.

За «Лучшую женскую роль второго плана» наградили актрису Северского молодежного театра «Наш мир» Ирину Маркину (Марика Мондокова в спектакле «Прежде чем пропоет петух») и Евгению Парфенову, актрису Томского театра юного зрителя (Анечка в «Заговоре чувств»).

Также две актрисы отмечены в номинации «Лучшая женская роль»: заслуженная артистка России Ольга Мальцева, исполнительница роли Бабушки в мелодраме «Деревья умирают стоя» Томского областного театра драмы и заслуженная артистка России Татьяна Угрюмова, сыгравшая роль Сани в спектакле «Саня, Ваня, с ними Римас» Северского театра для детей и юношества.

Обладатель приза за «Лучшую мужскую роль» – заслуженный артист России Евгений Казаков (Ваня в спектакле «Саня, Ваня, с ними Римас»)

В номинации «Лучшая сценография» отметили художника Константина Соловьева за сценографию спектакля «Язычники» Томского ТЮЗа.

Победу в номинации «Лучшая работа постановщика» отдали Владимиру Сапожникову, дирижеру-постановщику спектакля «Колыбельная ангелу»

«Лучшим музыкальным спектаклем» признана опера «Колыбельная ангелу» (режиссер Елизавета Бондарь, г. Москва).

«Лучшим драматическим спектаклем» назвали постановку «Саня, Ваня, с ними Римас» Северского театра для детей и юношества (режиссер – Сергей Андреев, г. Кудымкар).

Новшество фестиваля «Маска» – учрежденная в нынешнем году премия «За честь и достоинство». Первым ее обладателем стала заслуженный работник культуры РФ Любовь Петрова.

Три спецприза учредило жюри. «За актерский ансамбль» наградили участников спектакля «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (Театр куклы и актера «Скоморох» им. Р.Виндермана).

«За расширение российского театрального пространства» отметили создателей театра «Версия» Веру и Ивана Тютриных.

«За социокультурную миссию в сценическом творчестве» высоко оценили Школу-студию-театр «Индиго» (руководитель – Александр Постников).

Гран-при фестиваля от губернатора Томской области — трехкомнатная квартира, — достался Северскому театру для детей и юношества, получившему наибольшее количество главных наград.

«РАН превратилась в кормушку для чиновников от науки»

— Я поддерживаю правительственную реформу Российской Академии наук. Война между РАН и правительством, а теперь еще и Госдумой, кажется мне очень странной, потому что все эти ведомства призваны решать единые задачи. Правительство упрекает академию в неэффективности, но толком не объясняет, в чем эта неэффективность. Академики винят во всем чиновников, которые якобы положили глаз на имущество РАН и хотят все отобрать. Но это странное обвинение.

Получается, что у нас в правительстве собрались нечестные люди, которые хотят отобрать государственную собственность у государства?

Академия сейчас действительно неэффективна, и тому есть причины. Система РАН выстроена так, что она поддерживает и консервирует устаревшие научные направления. Избранный академик благодаря своему статусу получает большие преимущества перед другими учеными — кадровые, финансовые и т. д. И все это он использует для поддержки своего научного направления. Продвигает своих учеников, развивающих идеи его научной школы. Другие направления науки и ученые, их развивающие, ему не нужны.

Но научные школы и направления со временем стареют, а в РАН нет системы поиска новых идей и притока молодых ученых. В результате мы имеем множество устаревших научных направлений и крайне мало новых, которые и должны двигать науку вперед. Свежая кровь в нашу науку не поступает. Пытаясь доказать свою эффективность, академики РАН говорят о старых заслугах Академии наук СССР (типа создания ракетно-космической техники). Но при чем тут нынешние академики?

Такая ситуация сложилась в 1990-е — 2000-е годы, когда в академики стали выбирать не лучших ученых, а администраторов и вообще «нужных» людей (например, Бориса Березовского).

И довольно быстро эти академики превратились в обычных чиновников, но только от науки. Развивать настоящую науку они не умеют.

За три предыдущих века существования отечественной Академии наук такого не было. Потому что академики, конечно, получали хорошую зарплату, но не имели возможности обогащаться за счет использования своего служебного положения. А в 90-е годы они такую возможность получили вместе с правом управление собственностью академии.

РАН превратилась в сытную кормушку для чиновников от науки, для которых личные интересы стали важнее научных.

Поэтому реформа РАН давно назрела. И правительство давало академикам возможность самим провести реформу. Но руководители РАН такой возможностью не воспользовались, поэтому теперь реформа академии ведется практически без участия академиков. Вот это и есть результат войны. Кто выиграл? Если академия хочет выжить, надо немедленно прекращать никому не нужные баталии, садиться за один стол и совместно разрабатывать планы повышения эффективности работы РАН. Мне кажется, что Президент РАН Владимир Фортов стремится к этому и его надо поддержать.

Что мы празднуем 12 декабря

12 декабря исполнится ровно 20 лет со дня принятия ныне действующей Конституции России. Наша газета “ТН”начинают цикл публикаций об основном законе, который в 1993 году изменил государственный строй нашей страны, ее политическое, экономическое и социальное устройство. Сегодня эксперты «ТН» рассказывают о том, в каких условиях создавалась и принималась новая Конституция РФ, о политическом кризисе, вызванном борьбой двух ветвей власти за свой вариант основного закона.

Новой стране – новый закон

Председатель Избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов:

– Политические события, которые развивались в нашей стране в 1990–1993 годах, определялись двумя важными факторами. С одной стороны, это было время, когда все наше общество находилось в состоянии определенных ожиданий. В стране развивался процесс демократизации, у людей были надежды на перемены к лучшему, на то, что общество станет более свободным, демократическим и справедливым, а наша жизнь станет более устроенной.

Но, с другой стороны, это было и время очень серьезных потерь. Самая главная из них – это потеря нашего государства в том виде, в каком оно существовало до 1991 года. Мы потеряли большую Россию, Советский Союз, огромную страну, которая создавалась веками. Это была невосполнимая потеря во всех смыслах – в политическом, культурном, социально-экономическом, морально-нравственном.

Переходный период

– Вместо СССР возникло 15 новых стран (по числу республик, входивших в Советский Союз). Политическим преемником СССР стала Россия, сократившаяся до размеров РСФСР. Фактически это была уже новая страна, которой предстояло решить целый комплекс новых проблем. В обществе развернулась широкая дискуссия по поводу того, какой должна быть наша страна, начался поиск новых надежд, новых точек опор, нового будущего. А законодательной базой по-прежнему была Конституция РСФСР 1978 года.

Получилась странная ситуация: основной закон государства, утверждающий советскую систему ценностей, вошел в противоречие с новой идеологией новой России. Возникла острая необходимость модернизировать наш основной закон. И законодатели пошли по пути внесения поправок в советскую Конституцию 1978 года.

Отменили статью, которая закрепляла «руководящую и направляющую роль» КПСС, и провозгласили многопартийность. Ввели многообразие форм собственности, в том числе право частной собственности. Был взят курс на разделение власти и учрежден институт президента Российской Федерации. Был заключен федеративный договор, все регионы стали субъектами Федерации и получили право на законотворческую деятельность. В общей сложности в старую Конституцию внесли более 200 различных поправок, преобразования коснулись почти всех сфер нашей жизни.

Фактически это была уже другая Конституция, поэтому необходимо было создавать и принимать новый основной закон страны.

Конкурс

– Был объявлен конкурс на разработку лучшего проекта новой Конституции РФ, в котором приняли участие множество научных и образовательных учреждений, представители юридического сообщества. В 1992–1993 годах конкурсная комиссия вынесла на суд общественности несколько десятков таких проектов.

Однако все эти проекты носили, скорее, характер научных изысканий, они не были в центре внимания публичной власти. Для создания проекта новой Конституции была сформирована официальная Конституционная комиссия, которую возглавил президент России Борис Ельцин. И между двумя ветвями власти – законодательной в виде Верховного Совета и исполнительной в лице президента Ельцина – началась борьба за то, чтобы проект Конституции, создаваемый этой комиссией, отражал их интересы. Главные споры развернулись вокруг того, у кого будет больше властных полномочий – у Верховного Совета или у президента. По сути, это была борьба за власть.

Противостояние

– Прийти к компромиссу обе ветви власти не смогли, и этот конфликт перешел в стадию открытого противостояния. Президент Ельцин издал указ о созыве нового органа по разработке проекта Конституции России – Конституционного совещания. Возникла парадоксальная ситуация, когда два официальных органа – Конституционная комиссия и Конституционное совещание – готовили два разных проекта Конституции.

21 сентября 1993 года Ельцин издал знаменитый указ № 1400 о поэтапной конституционной реформе. Этот указ фактически прекратил действие Конституции 1978 года и полномочия Верховного Совета.

Конституционный суд признал указ Ельцина незаконным и определил, что совершенное Ельциным нарушение действующей Конституции дает основания для отрешения его от должности президента России. Верховный Совет вынес решение о прекращении полномочий Ельцина и о переходе президентской власти к вице-президенту Александру Руцкому.

3–4 октября противостояние президента и парламента переросло в вооруженные столкновения на улицах Москвы – возле мэрии, телестудии Останкино и Дома Советов (Белый дом), где заседал Верховный Совет. Вооруженный конфликт завершился расстрелом Белого дома танками, которые действовали по приказу Бориса Ельцина.

Голосование

– Победа Ельцина позволила ему вынести на всенародное голосование свой вариант Конституции. Был опубликован новый проект Конституции, согласно которому основные властные полномочия принадлежат президенту Российской Федерации. По тогдашнему законодательству назначать всенародный референдум мог только Верховный Совет, поэтому вместо слова «референдум» использовали термин «голосование». 12 декабря за президентский проект проголосовало более половины избирателей, и Российская Федерация обрела, наконец, новую Конституцию.

Схватка за будущее

Заведующий кафедрой политологии ТГУ Алексей Щербинин:

– После эйфории, связанной с победой Бориса Ельцина и его сторонников в 1991 году, в стране очень быстро пошел крен в сторону конфронтации двух ветвей власти, которые и должны были выстраивать отношения в новой России.

Сводить это только к противостоянию депутатов Верховного Совета с Ельциным не совсем корректно. На стороне Верховного Совета был вице-президент Александр Руцкой, Конституционный суд во главе с Валентином Зорькиным, коммунистическая партия. А на стороне Ельцина была часть депутатов Верховного Совета.

Борьба моделей

– Это была не просто схватка за власть между какими-то конкретными группами, а борьба разных моделей политического устройства. Если бы победил Верховный Совет, то Россия стала бы парламентской республикой и сохранила бы значительную часть советских традиций. Получилась бы смесь из нынешней Белоруссии и вчерашней Украины.

А у Ельцина была либерально-имперская ориентация, смесь либеральных ценностей с сильной президентской властью, стремящейся к единовластию. По сути, это продолжение российской монархической традиции, когда страной управляет один человек – царь, император или генеральный секретарь КПСС.

Монархическая традиция – это часть нашей политической культуры, в которой Конституция никогда не играла ведущую роль.

Чума на оба ваших дома!

– В событиях осени 1993 года я участвовал лично, так как с сентября по декабрь находился в Москве. Ходил на защиту мэрии, слушал там боевые выступления, видел людей на баррикадах возле Моссовета… Я был на стороне той демократии, которую представляли Ельцин, Гайдар, Станкевич. Это противостояние даже по моим друзьям прошло, одни были социалистами, другие – либералами, и мы тогда оказались по разные стороны баррикад.

Но после событий 3–4 октября для меня стало очевидно, что это братоубийственная война, спровоцированная властью, оторвавшейся от народа. Это была борьба за кормушку, за единоличное правление в духе нашей монархической культуры, при которой не может быть двух равноправных ветвей власти. Мое отношение к этой войне можно описать шекспировской фразой «Чума на оба ваших дома!». В пролитой тогда крови были виноваты и те и другие.

Тем не менее ельцинская Конституция 1993 года – это не скороспелый, а очень зрелый, хороший, выверенный документ, сделанный по модели, сочетающей ограниченное единодержавие с либеральными правами и свободами.

Правда, большинство наших граждан даже не понимают всех достоинств этой Конституции. Например, в мире очень мало стран, где Конституция имеет прямое действие, как у нас. Если какие-то мои конституционные права нарушены, то я могу не сообразовываться с какими-то законами, а напрямую обращаться в суд.

Конечно, мало было принять новую Конституцию, ее надо было встроить в нашу жизнь. Но это уже другая история.

Томский «Старик» покорил нижегородских зрителей

На днях коллектив Томской драмы вернулся из Нижнего Новгорода, где в конце октября проходил VI Международный театральный фестиваль им. Горького. Приглашение от организаторов мероприятия один из старейших театров Сибири получил еще летом. На родине Максима Горького томичей ждали со спектаклем «Старик».

Фестиваль, посвященный 145-летию со дня рождения знаменитого советского писателя, собрал театры из Вильнюса, Бреста, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Омска и Красноярска. В палитре представленных спектаклей: «На дне», «Дачники», «Варвары», «Чудаки», «Мещане», «Дети солнца», «Васса Железнова». Среди них как варианты классического режиссерского прочтения пьес, так и экспериментальные работы по горьковской драматургии.

Томичи оказались в числе тех немногих, кто получил возможность принять участие в международном фестивале. Если два года назад организаторы мероприятия с трудом нашли театры, в репертуаре которых есть спектакли по пьесам Горького, то в нынешнем году их оказалось так много, что пришлось проводить довольно жесткий конкурсный отбор. Так что нижегородцы смогли увидеть действительно лучшие российские и зарубежные постановки.

Рост интереса режиссеров к творчеству советского драматурга, случившийся за последние два года, для организаторов и жюри фестиваля очевиден: именно сегодня пьесы Горького звучат как-никогда остро и актуально, а те реалии, которые еще четверть века назад воспринимались нами как явления безвозвратно ушедшей эпохи, к сожалению, вернулись в нашу жизнь.

«Старик» появился в репертуаре Томской драмы два года назад и стал бенефисным спектаклем народного артиста России Дмитрия Киржеманова.

Постановка молодого режиссера из Рыбинска Александра Загораева предложила зрителям поразмышлять о том, кто или что является высшим судьей в нашем мире, имеет ли право человек судить ближнего, можно ли благими поступками искупить грехи прошлого и всегда ли путь страдания для человека – путь духовного роста.

– Наш «Старик» был очень тепло принят, – рассказала «ТН» заведующая литературной частью Томской драмы Мария Смирнова. — В отличие от других вечеров, когда зрители покидали театр в антракте, с нашего спектакля не ушел никто. В конце зрители устроили настоящие овации, кричали «браво» и долго не отпускали артистов со сцены. Члены жюри очень хвалили труппу на обсуждении спектакля. Много хороших слов прозвучало в адрес заслуженного артиста России Валерия Козловского, который был срочно введен на главную роль вместо заболевшего Дмитрия Киржеманова и справился с ней очень достойно. Еще критики отдельно отметили заслуженную артистку России Людмилу Попыванову, исполнительницу роли Захаровны.

Поездки на гастроли и участие в фестивалях полезны и важны для любой труппы. К сожалению артистов, часто мероприятия организованы таким образом, что коллектив приезжает на один-два дня: играет спектакль вечером следующего дня после приезда на фестиваль, а уже на следующее утро отправляется домой. Горьковский фестиваль подарил возможность томским актерам не только показать себя, но и посмотреть спектакли коллег.

Справка «ТН»

Горьковский фестиваль – старейший в России. Впервые был проведен в 1958 году по Указу Президиума Верховного Совета СССР. В VI Горьковском фестивале приняли участие 360 артистов из 10 театров. Высшая награда фестиваля – Премия им. нар.арт. СССР Евгения Евстигнеева, уроженца Нижнего Новгорода и выпускника Горьковского театрального училища – досталась хозяевам фестиваля за спектакль «Мещане».

«Ведьм» и «привидений» распугала погода

В Хэллуин в Пушкинском сквере не было прохода от демонов, приведений и маленьких ведьм. В канун Дня всех святых здесь прошел фестиваль тыкв, который появился в нашем городе год назад.

К сожалению, сибирский климат диктует свои условия и поэтому фестиваль в том формате, в котором он был задуман, провести не удалось.

— Погода нас подвела. Для фестиваля было слишком темно и холодно, – пояснила организатор Дарья Андронова. – Но мы собрали контакты всех участников и наградим каждого.

10-летняя Саша, которая весь вечер бегала по скверу в костюме призрака, этот праздник обожает и отмечает не первый год. Уже не только родители, но даже соседи привыкли, что в этот день за конфетами к ним приходит то приведение, то чертенок.

— Тыкву мы делали всей семьей, – взахлеб рассказывает Саша. – Нашли картинку в интернете, вычистили внутренности, потом нарисовали маркером рожу и вырезали.

Несмотря на холод, люди разошлись не сразу, фотографируя тыквы, которые были здесь на любой вкус — от классической ухмыляющейся физиономии до «тыквоеда», поедающего своего собрата.

Справка «ТН»

Главным символом праздника является «светильник Джека». Он представляет собой тыкву, на которой вырезано зловеще усмехающееся лицо; внутрь тыквы помещается зажжённая свеча. Впервые «светильники Джека» появились в Великобритании. Первоначально для их изготовления использовали брюкву или репу. Считалось, что подобный плод, оставленный в День всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов. Когда традиция празднования Хэллоуина распространилась в США, светильники стали делаться из тыкв, более доступных и дешёвых.

Куда пойти в длинные выходные

Фаер-шоу, выступление японского танцевального коллектива, бои на мечах, веселые конкурсы, горячий чай… 4 ноября, в День народного единства на концертной площадке Городского сада состоится концерт «Огненный павлин».

Гвоздем программы будет выступление молодой томской фаер-команды. Ее руководитель и выступил инициатором проведения мероприятия. Молодой фаершик Николай Леонидов предложил администрации Советского района «осветить» — в прямом смысле слова — огнями факелов какое-нибудь из городских мероприятий. Инициативу одобрили – и предложили ребятам устроить выступление в День народного единства, любезно предоставив для этого площадку Горсада.

— Для того, чтобы сделать выступление более красочным и разнообразным, к участию в программе мы пригласили еще несколько томских коллективов. Они согласились, — рассказывает Николай.

Так в сценарии праздника появились номера от дэнс-команды «Flesh» и коллектива этнических японских танцев «Морские черти», а также выступление студии артистического фехтования «Вереск».

Поддержали идею ребят и в томском МЧС. Специалисты будут обеспечивать пожарную безопасность мероприятия.

— У нас запланировано около десятка «горячих» трюков: игра подожженными поями, метание горящих шаров, всевозможные номера с выдуванием и глотанием огня… Если пожарные будут близко – выступление пройдет спокойнее, — уверен Леонидов.

В свою очередь МЧС тоже пообещало подготовить развлекательную программу. Прямо во время праздника любой желающий сможет посидеть за рулем пожарной машины и даже сфотографироваться в форме пожарного.

4 ноября, начало в 19.00, концертная площадка Горсада. Вход — свободный

Кроме того, в эти выходные томичи смогут стать участниками всероссийской акции «Ночь искусств». Два томских музея — краеведческий и художественный — приготовили обширную программу, посвященную Дню народного единства.

Краеведческий музей

Ключевой идеей акции в Краеведческом музее станет искусство во всем многообразии его проявлений. Праздник начнётся с концерта в Органном зале. Также Посетители смогут ознакомиться с творчеством заслуженных художников России Леонтия Усова и Алексея Редчица. Краеведческий приготовил еще несколько интересных экскурсий, среди которых «Великий чайный путь», на которой можно будет узнать о Гунфуча – высоком искусстве чаепития.

В планетарии в этот вечер вас научат ориентироваться по звездам и читать ночное небо как книгу. Обратите внимание, что планетарий будет работать с гостями исключительно по сеансам: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.

Программа, которую подготовили в Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД», «засекречена» до 18:00 часов 1 ноября.

По словам организаторов, в рамках акции можно будет не только посетить выставки и экскурсии, но и посмотреть выступления творческих коллективов, посетить мастер-классы и встретиться с талантливыми людьми. Вы получите возможность сфотографироваться на память с историческими и фольклорными персонажами, выиграть призы и изготовить своими руками памятные сувениры.

Краеведческий музей (пр. Ленина, 75), Томский Планетарий (пр. Ленина 82 А, стр. 1) , Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» пр. Ленина, 44

1 ноября, с 18:00 до 24:00 часов. Стоимость билетов: Краеведческий музей: входной билет на одного человека – 150 рублей; льготный билет на четырёх человек – 400 рублей; дети до 6 лет — бесплатно. Следственная тюрьма НКВД: входной билет – 50 рублей, дети до 6 лет — бесплатно. Томский планетарий: взрослый билет – 100 рублей; дети до 6 лет – 50 рублей.

Художественный музей

Для посетителей «Ночи искусств» в Художественном музее будет работать постоянная экспозиция, выставка оригинального рисунка, представляющая художников со всей России, и уже полюбившаяся томичам выставка «Доисторические насекомые в янтаре». Чтобы сделать путешествие по экспозициям еще интереснее, музей подготовил специальные путеводители для детей и взрослых, ночные лекции по искусству, кинопоказы, хорошую музыку, ярмарку hand-made и горячий чай.

3 ноября, воскресенье. Стоимость билетов: 100-150 руб.

В минувший вторник комсомольцы всех времен и народов праздновали день рождения своего союза

Вспоминали, обсуждали и строили планы на будущее. В следующий раз договорились встретиться на 100-летии ВЛКСМ, через каких-то пять лет…

Комсомол исчез вместе с Советским Союзом в 1991 году, однако навсегда запомнился не только 200 миллионам человек, в разное время в нем состоявшим. Он стал судьбой людей, частью истории, несомненно, частью мировой истории.

Смена строя изменила облик нашей жизни. Все, что было связано с советской идеологией, в одночасье кануло в Лету: переименованы города, площади, улицы, сброшены с пьедесталов статуи вождей, сожжены книги, преданы забвению герои. Социализм проиграл. Но, как это ни странно, до сих пор существуют и реваншу не подлежат:

- Комсомолец, Комсомольск, Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский – населенные пункты России;

- Комсомольский проспект в Томске;

- Комсомолец – остров в архипелаге Северная Земля;

- Комсомольская – станция Московского метрополитена;

- Саратовская гидроэлектростанция имени Ленинского комсомола на Волге;

- Московский театр имени Ленинского комсомола – «Ленком»;

- Томский государственный педагогический университет имени Ленинского комсомола;

- Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище имени Ленинского комсомола;

- Комсомолия – малая планета (1283 Komsomolia);

- «Ленинский комсомол» – атомная подводная лодка проекта 627.

Это далеко не полный список названий, в которых отмечены заслуги комсомола перед страной. Комсомол был важной частью политической системы страны. Каждый ребенок в Советском Союзе прекрасно знал, что в первом классе его примут в октябрята, из октябрят ему прямой путь в пионеры, а оттуда – во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи. Особенностью которого, с одной стороны, была массовость, а с другой – воспитание государственных кадров.

Многие известные в Томске политики, государственные и муниципальные служащие, предприниматели, так сказать – истеблишмент, прошли школу комсомола. Сергей Жвачкин, губернатор ТО, Сергей Кузнецов, первый секретарь обкома ВЛКСМ, ныне руководитель аппарата Законодательной думы ТО, Евгений Рубцов, крупный предприниматель, депутат, Александр Феденев, начальник Департамента финансов ТО, Иван Кляйн, мэр Томска, Александр Черевко возглавляет торговое представительство России в Нидерландах, Гарри Минх, полномочный представитель президента в Государственной думе РФ, а также весь нынешний ректорский корпус томских вузов, профессура, генералы, признанные Россией и миром ученые – все были комсоргами. Это люди, главным качеством которых в комсомольские времена была взаимопомощь. Нашему истфаковскому стройотряду принимающая организация не сразу выделила средства на питание, и после нескольких 12-часовых рабочих дней, когда на душе и в желудке было особенно паршиво, вдруг появился Саша Червоткин. Это сегодня он судья Верховного суда Российской Федерации. А тогда комсомолец Червоткин был одним из лидеров ССО «Универсал». Саша принес в авоське с десяток банок тушенки. Уж где взял, не сказал, но мы сильно приободрились. Не от еды, конечно, от поддержки близкого по духу человека.

В Томске, городе вечной молодости, науки и студенчества, комсомол занимал особое место. Телевидение, которым так гордится Томск, было создано комсомольцами – Денисовым, Силовым, Бакакиным… Триумф талантливых молодых инженеров – первая телепередача в 1955 году, четвертый телецентр в стране! Именно молодые ученые-комсомольцы становились ведущими сотрудниками новых исследовательских центров: НИИ ядерной физики, НИИ высоких напряжений, НИИ прикладной математики и механики, НИИ биологии и биофизики. Космос, кибернетика, порошковая металлургия, робототехника…

Томский Академгородок более чем наполовину состоял из молодых сотрудников. Теоретики, экспериментаторы работали над перспективными темами в интересах обороны страны и народного хозяйства. Некоторые из них стали знаменитыми учеными, получившими премии имени Ленинского комсомола: Геннадий Месяц, Сергей Бугаев, Борис Ковальчук.

Мощно и динамично, с присущим молодости азартом вели томичи-комсомольцы работы на трассах будущих железных дорог Абакан – Тайшет, Тайшет – Лена, Асино – Белый Яр. Романтика романтикой, но приходилось преодолевать неимоверные трудности: морозы за 50, метели, зной, тучи гнуса, лесные пожары, завалы. Знаменитый БАМ, которым так гордится комсомол, был спроектирован и исследован томичами-комсомольцами в том числе.

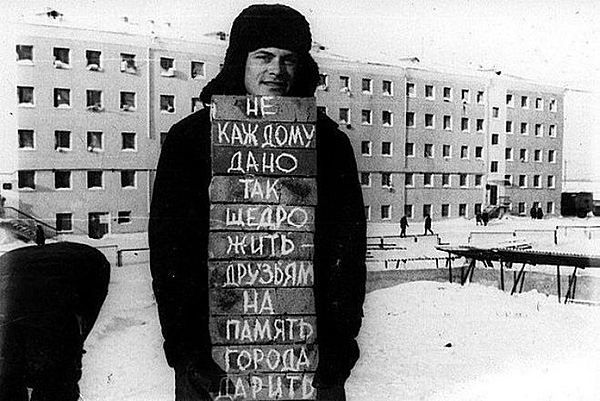

Да и целина оказалась томскому комсомолу вполне по зубам. Летом 1956 года первый комсомольский эшелон из 600 целинников отправился на целину. Дальше интерес к новым землям у томичей только рос. После обнаружения нефти и газа на севере области бойцы ССО были в числе первых строителей всесоюзной ударной комсомольской стройки – города нефтяников Нефтеграда (ныне – Стрежевой).

Особое место в истории томского комсомола заняла еще одна всесоюзная комсомольская стройка – Томский нефтехимический комбинат. Нефтехим возводили небывалыми темпами: в мае 1976 года были забиты первые сваи, а в феврале 1981 года был получен первый полипропилен. С издержками, но один из самых больших комбинатов в мире был построен в рекордное время. Сегодня это передовое в России производство.

Подлинно массовыми были проводимые комсомолом соревнования «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Олимпийская весна», «Нептун» и всесоюзная военно-спортивная игра «Зарница». Комсомольцы были тренерами, вожатыми, организаторами турниров. Сколько вышло из этих состязаний замечательных футболистов, хоккеистов, пловцов, спелеологов! Даже Тунгусский метеорит исследовали молодые томские ученые. Яркий лыжный агитпереход Томск – Красноярск – Шушенское, встречи с ветеранами войн и работа штаба Поста № 1, именной красавец-трамвай школы № 48, купленный комсомольцами и пионерами на деньги от сбора металлолома, смотры ленинских комнат, школьных музеев, знаменных групп, штабов и постов «Комсомольского прожектора», подготовка пионерских вожатых… Эта жизнь увлекала, звала вперед, будила в душах любовь к людям, к жизни, к стране.

Комсомол был уникальной, не имеющей аналогов в мире молодежной организацией. Его феномен в том, что с его помощью общество не отмахивалось от молодежи, а, наоборот, активно включало ее в общественно-политическую и экономическую жизнь государства.

Комсомол был фундаментом, который формировал ценности советского человека. Конечно, в комсомоле, как в любой сложной системе, происходило всякое. Движению тоже были присущи недостатки социалистических отношений. Надуманные поручения, которые вызывали отторжение. Пустые глаза на собраниях. Формализм, погоня за количеством членов. Приписки, показуха, карьеризм отдельных руководителей. Штурмовщина и пресловутые «подарки к съезду». Поезд из пяти вагонов, пришедший на праздник забивки серебряного костыля, означавшего смычку двух встречных железнодорожных путей в Белом Яре, «благополучно» провалился в болото. Торопились закончить объект к очередной дате.

В нашей жизни комсомол был. Будет ли союз молодежи в жизни наших внуков? Нельзя внукам без страны и без яркой юности.

С юбилеем, комсомол! С праздником, ребята!

Сергей Кузнецов, руководитель аппарата Законодательной думы ТО:

Сергей Кузнецов, руководитель аппарата Законодательной думы ТО:

– Комсомол – это философия, смысл которой в созидании. Эту философию проповедуют люди, имеющие одну группу крови, люди, которые всегда заглядывают вперед, думают о будущем и много для этого будущего делают.

То, что комсомольцы – созидатели, подтверждает самочувствие множества крепко стоящих на ногах структур и процветающих предприятий Томска и области. Их руководители, их самые инициативные и эффективные сотрудники – выходцы из комсомола. Именно комсомол дал нам возможность проявить себя, поддержал наши дерзкие планы.

Наталья Шульга, директор гимназии № 6:

Наталья Шульга, директор гимназии № 6:

– Есть такое крылатое выражение: комсомол – это наше все. Это работа, это друзья, это соратники, идущие с тобой по жизни. Это жизненный стержень, это нравственные и моральные идеалы, которым ты следуешь. Это время, которым ты дышишь!

Столько удивительных идей, как во времена комсомольской юности, у нас никогда не было. Мы мечтали сделать мир добрее, красивее, интереснее. И делали! Делали с удовольствием, с упоением, радуясь каждому успеху, даже самому незначительному.

Елена Лицарева, профессор, ТГУ:

Елена Лицарева, профессор, ТГУ:

– Комсомол – это моя жизнь. Это моя молодость, которая продолжается. Потому что в душе я до сих пор комсомолка. Мы всегда в семье отмечаем день рождения комсомола. И сейчас, когда этот праздник официально исключен из календаря, он воспринимается с особой остротой. Конечно, это еще и ностальгия по юности, по атмосфере маленьких и больших успехов. Вряд ли что-то сейчас дает молодым людям ощущение полнокровной и яркой жизни, как было при комсомоле.

Виктор Осипов, заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Томское пиво»:

Виктор Осипов, заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Томское пиво»:

– Не буду оригинален, если скажу, что ВЛКСМ стал для меня отличной школой жизни. Здесь проходило становление и воспитание личности. Союз давал массу возможностей для самореализации и подарил мне множество добрых и верных друзей.

Нина Кончевская, председатель союза детских организаций ТО «Чудо»:

Нина Кончевская, председатель союза детских организаций ТО «Чудо»:

– Комсомольские годы воспитали во мне умение организовывать собственную работу и работу коллектива, научили ответственности, общению с самыми разными людьми. В том числе и с теми, с кем мы говорили на разных языках. Комсомол дал мне возможность видеть в людях их сильные стороны, их потенциал, потому что работа в союзе была не говорильней, а реальным делом с конкретными результатами.

И еще комсомол подарил мне друзей и соратников на всю жизнь. Мы можем годами не встречаться, но, если потребуется, их плечо всегда рядом. Я знаю это наверняка.

– Комсомолкой я активно сотрудничала с ВЛКСМ, работая журналистом молодежной редакции телевидения. Эти годы остались в моей памяти как очень активные, насыщенные интересными событиями и богатые уникальными встречами. Все герои моих передач были яркими личностями и настоящим лидерами. Обратите внимание, сегодня центральные позиции в управленческой сфере и бизнесе занимает комсомольская элита. Это была целая система воспитания умеющего мыслить, целеустремленного и неравнодушного человека.

В области началась Декада благотворительности

C 1 по 10 ноября 2013 года в Томской области в седьмой раз будет проходить ежегодная Декада благотворительности, приуроченная к празднованию Дня народного единства. Основная цель декады – помощь малообеспеченным людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для малоимущих людей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения Томской области, пройдет более 20 благотворительных мероприятий. Будут проведены бесплатные юридические консультации, лекции и тренинги, курсы компьютерной грамотности для пенсионеров и инвалидов. Малообеспеченные люди получат возможность посетить музеи, концерты симфонической музыки и выставки.

C 1 по 10 ноября 2013 года в Томской области в седьмой раз будет проходить ежегодная Декада благотворительности, приуроченная к празднованию Дня народного единства. Основная цель декады – помощь малообеспеченным людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для малоимущих людей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения Томской области, пройдет более 20 благотворительных мероприятий. Будут проведены бесплатные юридические консультации, лекции и тренинги, курсы компьютерной грамотности для пенсионеров и инвалидов. Малообеспеченные люди получат возможность посетить музеи, концерты симфонической музыки и выставки.

Одним из главных событий декады станет акция «Помоги ближнему». Одежду и обувь для детей и взрослых, мелкую бытовую технику, книги, мебель от населения и предпринимателей принимают центры социальной поддержки и социального обслуживания области. Также ключевым этапом Декады станет социальный проект «Твори добро» в поддержку детей, находящихся на длительном стационарном лечении. Все желающие могут помочь маленьким пациентам городских больниц, купив и передав через Центр социальной поддержки населения Кировского района игрушки, канцтовары, развивающие игры или просто деньги. Пожертвования, собранные в рамках данного проекта, будут переданы организаторами и социальными партнерами 7 и 8 ноября в игровые комнаты детских отделений: НИИ кардиологии, Детской городской больницы №1, Томской областной детской клинической туберкулезной больницы, реабилитационного центра «Алёнка».

«Количество граждан, участвующих в благотворительных акциях, растет с каждым годом, — отмечает начальник Департамента социальной защиты населения Томской области Ирина Трифонова. — Надеюсь, и в этот раз томичи также объединят свои усилия и протянут руку помощи нуждающимся».

Желающие помочь людям в трудной жизненной ситуации могут также перечислить деньги на благотворительный счет:

ИНН 7018016082 КПП 701701001

Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области»

р/с 40603810164000000056 в Томском ОСБ № 8616 г.Томск

БИК 046902606

к/с 30101810800000000606

В назначении платежа следует указать: «Благотворительная помощь»

В выходные состоится турнир по танцевальному спорту

Со 2 по 3 ноября на малой спортивной арене Дворца зрелищ и спорта (г. Томск, ул. Красноармейская, 126) состоится X традиционный турнир по танцевальному спорту на призы торгового дома «Талисман». Со 2 по 3 ноября на малой спортивной арене Дворца зрелищ и спорта (г. Томск, ул. Красноармейская, 126) состоится X традиционный турнир по танцевальному спорту на призы торгового дома «Талисман». Параллельно состоится первенство Сибирского федерального округа в группе «Юниоры 1» (двоеборье).

Со 2 по 3 ноября на малой спортивной арене Дворца зрелищ и спорта (г. Томск, ул. Красноармейская, 126) состоится X традиционный турнир по танцевальному спорту на призы торгового дома «Талисман». Со 2 по 3 ноября на малой спортивной арене Дворца зрелищ и спорта (г. Томск, ул. Красноармейская, 126) состоится X традиционный турнир по танцевальному спорту на призы торгового дома «Талисман». Параллельно состоится первенство Сибирского федерального округа в группе «Юниоры 1» (двоеборье).

Участие в турнире подтвердили более 1100 спортсменов из 16 городов Сибири в различных возрастных группах. Оценивать выступления спортсменов будет авторитетная судейская коллегия из 45 судей из г. г. Москва, Нижний Новгород, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Барнаул, Иркутск, Чита, Северск, Томск.

3 ноября в 15-00 начало соревнований в рамках первенства СФО в группе «Юниоры 1» (двоеборье).

Начало соревнований:

2 ноября — с 10:00, 12:00, 15:00, 18:00

3 ноября — с 12:00, 13:30, 15:00, 18:00

Билеты можно приобрести в день соревнований.

Вячеслав Оствальд: Если во время спектакля у тебя холодный нос, не нужно вообще выходить на сцену

Минувшая пятница стала особым днем в жизни ведущего артиста Томского ТЮЗа Вячеслава Оствальда. Сразу два юбилея случились у любимца публики в нынешнем году – актеру исполнилось 60 лет, из которых 35 он отдал театральной сцене. Театр отметил эти знаменательные даты бенефисом артиста. В беседе с корреспондентом «ТН» Вячеслав Александрович рассказал о том, какой привет получил от Штирлица, легко ли играть на сцене вместе с женой, что такое актерское счастье и чему он так и не научился в своей профессии.

– Юбилей многие люди рассматривают как некий рубеж и повод отрефлексировать пережитое за эти годы. Какие мысли возникают, когда оглядываетесь на пройденный путь?

– Жизнь не только вносит коррективы в наши планы, но и шлифует характер, мировоззрение. Со временем ты начинаешь понимать механику движения этого мира: отказываешься от многих принципов, дорогих тебе прежде, проходит свойственный молодости нигилизм. Становишься более толерантным и научаешься прощать людей. А если говорить о профессии… На днях я подсчитал, что только на сцене ТЮЗа исполнил 115 ролей. Но до сих пор не наигрался, хочется еще и еще новых интересных работ.

– Значит ли это, что вам знакомо такое чувство, как тоска по несыгранным ролям?

– Не тоска, а, скорее, легкое сожаление… Все молодые актеры приходят в профессию с какими-то ожиданиями. Мне хотелось сыграть романтического героя: Сирано де Бержерака, Ромео… Не случилось. Но было много других хороших ролей, я никогда не сидел без работы. Если тебе не посчастливилось воплотить на сцене заветный образ, не нужно воспринимать это как трагедию. Многие артисты мечтают сыграть Гамлета (кстати, я отношусь к тем немногим, кто о роли принца датского никогда не грезил), но мы же понимаем, что шансов один на миллион. И потом, любая роль может оказаться этапной. В начале творческого пути я сыграл пленного немца в «Альпийской балладе» Василя Быкова. Роль небольшая, но многие назвали ее моей актерской удачей.

– Были роли, которые вас долго не отпускали?

– Так сложилась судьба, что спектакли, в которых мне очень нравилось работать и которые были интересны зрителям, в силу разных причин быстро уходили из репертуара. Осталось чувство досады от расставания с ролями, от того, что я их не доиграл, не додумал, не доделал. Это, например, Лузлиф Харпер из «С днем рождения, Ванда Джун!» Курта Воннегута, Гаев из чеховского «Вишневого сада», Доктор из «Калеки с острова Инишмаан» Мартина Мак-Донаха.

– Сегодня ТЮЗ находится в поиске, не отказывает себе в творческом эксперименте, создает много интересных работ. Должна ли быть гибкость у режиссеров и актеров в вопросе «что такое хорошо и что такое плохо»?

– Эксперимент – это всегда положительный опыт, новые формы привлекают публику. Театр должен быть живым, только в таком случае он интересен зрителям. Единственное, что недопустимо на пути поиска, – пошлость во всех ее проявлениях. И отражение правды жизни на сцене к ней не относится. Например, много шума наделала наша недавняя премьера «Язычники», которая поднимает самые острые социальные проблемы. Причина неприятия спектакля некоторыми зрителями очевидна: когда театр вскрывает болезненные нарывы общества, смотреть на собственную жизнь со стороны не очень приятно. Но необходимо.

– Как вам кажется, театр сегодня может быть общественно значимым институтом?

– Обязан. Предназначение театра – обозначать актуальные проблемы, ставить вопросы, отвечать на которые должны зрители.

– Что для вас означает понятие «счастливая актерская судьба»?

– Много хороших ролей и интересных режиссеров. Думаю, лишь единицы актеров могут похвастаться, что они абсолютно счастливы. Мы всегда голодны в духовном плане, бесконечно жаждем творчества, нам всегда мало тех ролей, которые имеем.

– Каков портрет идеального режиссера для Вячеслава Оствальда?

– Он должен остро чувствовать время, современно мыслить и всегда идти от актера. Артист ведь как пластилин, в руках талантливого режиссера способен раскрываться новыми неожиданными гранями. Вот эту возможность сотворчества я очень ценю. Мне нравилось работать с Феликсом Григорьяном, который тонко улавливал дух и настроение дня сегодняшнего. Лариса Лелянова разрушила мои представления о женщинах-режиссерах – я в них не верил. Но Лариса Олеговна предлагала такое необычное прочтение известных пьес, так заражала своим видением предложенной истории, что репетиционный процесс всегда был азартным и захватывающим.

– Есть что-то, чему вы так и не научились в профессии?

– Не научился халтурить. Артист должен затрачиваться. Если во время спектакля у тебя холодный нос и ничего не происходит в душе, не нужно вообще выходить на сцену.

– Каких авторов вам не хватает в вашей творческой судьбе?

– Я очень люблю Пушкина, Шекспира, Достоевского, Гоголя, Тургенева, Булгакова. Было бы любопытно прикоснуться к современной драматургии – это совсем другая эстетика, другой театральный язык. В нашей афише есть такие спектакли, но занята в них в основном молодежь: к сожалению, возрастных ролей в этих пьесах практически нет.

Если говорить о репертуаре российских театров, мне кажется, сегодня несколько обижен режиссерами Александр Островский. Его много ставят, но в афишах мы видим одни и те же названия: «Гроза», «Бесприданница»… Сегодня есть смысл обратиться к его пьесам, поднимающим тему денег и крушения традиционных ценностей: «Бешеные деньги», «Доходное место», «Банкрот».

И еще сегодня как никогда актуален чеховский «Вишневый сад». Мировоззренческий спор двух поколений, который случился на стыке XIX и XX века, повторился сейчас. Непонимание между Раневской и Лопахиным сродни противостоянию представителей 20-го и 21-го столетий. Как человек, достаточно поживший в прежнюю и нынешнюю эпохи, могу сказать: сегодня все происходит на других скоростях, уплотнилось время, в XX веке мы жили более размеренно и обстоятельно.

– Для вас больший вес имеет мнение критика или рядового зрителя?

– Самый суровый мой критик – я сам. С молодости был таким, всегда предъявлял к себе высокие требования.

– Какие ощущения испытываете, выходя на сцену с супругой, актрисой Ольгой Рябовой?

– Нам всегда интересно друг с другом как с партнером по спектаклю. Во время репетиций наблюдаем за работой друг друга и можем дать конструктивный совет. Кстати, не так давно мы сыграли супругов в спектакле «Извините, что я вас лю(у)бил» по пьесам Гарольда Пинтера. Знаю, что в некоторых актерских семьях, особенно по молодости лет, разговоры о театре перерастают в скандалы. С нами такого не случалось никогда. Мы с Ольгой сходимся во взглядах на искусство и можем свободно обсуждать рабочие вопросы дома на кухне.

– Что бы вы сказали вчерашнему школьнику, мечтающему стать актером, если бы он обратился к вам за советом?

– Еще раз хорошо подумай. Актерская профессия – это минимум личного времени, низкая зарплата и колоссальные душевные затраты. Но если ты понимаешь, что не сможешь без этого жить, – действуй. Кстати, двух своих детей мы с Ольгой отговорили поступать в театральный институт.

ЦИФРА

115 ролей сыграл Вячеслав Оствальд в Томском театре юного зрителя

Справка «ТН»

Вячеслав Оствальд окончил Новосибирское театральное училище. Работал в театре драмы города Читы и Новосибирском академическом драматическом театре «Красный факел». С 1980 года выходит на подмостки Томского театра юного зрителя. Актерскую деятельность совмещает с должностью заведующего труппой. Женат на актрисе ТЮЗа заслуженной артистке России Ольге Рябовой.

Факт

Когда в 1962 году Вячеслав Тихонов получил звание залуженного артиста РСФСР, девятилетний Слава Оствальд написал письмо любимому артисту. Как ни странно, знаменитый Штирлиц на него ответил. Прислал свою фотографию с подписью «Вячеславу Оствальду! Успехов тебе в учебе!». В тот момент мальчик твердо решил, что тоже станет артистом.