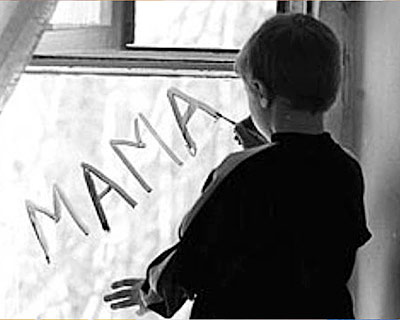

О профилактике социального сиротства рассказали специалисты областного департамента по вопросам семьи

За последние годы благодаря государственным программам, федеральным и региональным мероприятиям в Томской области увеличилась рождаемость. Сегодня в регионе 190 тыс. детей. Но есть и тревожная новость: рост рождаемости происходит на фоне увеличения числа разводов. Значит, все больше детей будут расти в неполных семьях.

За последние годы благодаря государственным программам, федеральным и региональным мероприятиям в Томской области увеличилась рождаемость. Сегодня в регионе 190 тыс. детей. Но есть и тревожная новость: рост рождаемости происходит на фоне увеличения числа разводов. Значит, все больше детей будут расти в неполных семьях.

У ребенка есть право воспитываться в кровной благополучной семье. Между тем, по данным на 31 декабря 2011 года, на территории области проживают 5 620 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 80% из них находится на воспитании в семьях. Это хороший показатель, он на 10% выше, чем средний по России, – сообщила на пресс-конференции, посвященной профилактике социального сиротства, Ирина Протасова, и.о. начальника областного департамента по вопросам семьи и детей.

У ребенка есть право воспитываться в кровной благополучной семье. Между тем, по данным на 31 декабря 2011 года, на территории области проживают 5 620 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 80% из них находится на воспитании в семьях. Это хороший показатель, он на 10% выше, чем средний по России, – сообщила на пресс-конференции, посвященной профилактике социального сиротства, Ирина Протасова, и.о. начальника областного департамента по вопросам семьи и детей.

Настроены на диалог

Профилактика социального сиротства – главное направление работы в системе защиты детства. Два года назад органы опеки и попечительства региона выбрали для работы с семьями группы риска патерналистский способ общения. Теперь в регионе придерживаются технологии раннего выявления и работы со случаем, введены должности кураторов случая – специалистов, на постоянной основе индивидуально работающих с неблагополучными семьями, выстраивая с ними партнерские отношения. Такой подход позволяет добиться хороших результатов.

– Мы против постоянных комиссий и визитов контролеров, – поясняет Ирина Протасова. – Задача координатора не принять решение вместо семьи, а наладить с нею отношения, составить совместно программу выхода из кризисной ситуации. Кураторы случая настроены на диалог.

Второе направление деятельности – устройство детей-сирот в новую семью, когда не удается сохранить кровную. Здесь важно оптимально подобрать приемных родителей, а для успеха, как показала статистика, нужно придерживаться индивидуального подхода. Именно после того как в органах опеки стали ориентироваться на него, количество детей, взятых на воспитание, заметно увеличилось.

Значимо и такое направление, как обеспечение основных прав и гарантий детей-сирот, воспитывающихся в государственных учреждениях, обязанность которых – создавать для ребенка условия, максимально приближенные к обычной семье, и сопровождать сироту до 23 лет. По закону каждый ребенок имеет право на определенное количество услуг. Сегодня около 13% адаптационной помощи, оказываемой детям-сиротам, приходится на долю некоммерческих организаций.

Районный аспект

Как обстоят дела с профилактикой социального сиротства в Шегарском районе, сообщила начальник отдела по защите детей районной администрации Татьяна Григорьева:

Как обстоят дела с профилактикой социального сиротства в Шегарском районе, сообщила начальник отдела по защите детей районной администрации Татьяна Григорьева:

– У нас небольшой район, около 3,5 тыс. детского населения, но доля сирот выше среднего по области. Сейчас зарегистрированы 211 детей, оставшихся без попечения родителей. Надо отметить, что в Шегарке нет детских домов и приютов. Большинство сирот живут в приемных и опекунских семьях, а два ребенка находятся на полном государственном обеспечении в профессиональном учреждении. Определять детей в семьи – задача нашего отдела. За 5 лет 95% детей, оставшихся без попечения родителей, нашли новые семьи. Возвраты случаются очень редко, мы стремимся построить работу таким образом, чтобы они были сведены к минимуму. Проблем, конечно, немало, они встречаются и в приемных семьях, и в опекунских, и в кровных.

– Но работа нашего отдела, – продолжает Григорьева, – а также службы помощи семье и детям Кривошеинского социального реабилитационного центра, комиссии по делам несовершеннолетних, межведомственного совета по работе с семьей дает результат. Постепенно количество сирот в нашем районе снижается (хотя прежде этот показатель рос). С 230 человек оно уменьшилось до 211.

Трудности будут предолеваться

Говорилось на пресс-конференции и о такой важной в сфере социального сиротства проблеме, как жилищная. Куда идти сиротам, когда они покидают детский дом, где им жить? Возвращаться им некуда… Сейчас деньги на жилье для сирот поступают в районы (только из областного бюджета на эти цели выделено 150 млн рублей), но возникает другая сложность – рынок недвижимости на местах не такой уж большой, а в законе четко прописаны рамки и нормы, каким должно быть жилье. Найти нужное количество квартир оказывается нереальным. Как решить проблемы, активно обсуждают главы поселений. Обратило внимание на защиту жилищных прав детей-сирот и государство.

– Проблемы будут решаться с 2013 года, – сообщила Ирина Протасова. – Изменилось федеральное законодательство, и в нем четко прописано, что со следующего года детям-сиротам мы должны предоставлять жилье из специализированного жилищного фонда, обозначен более жесткий порядок его выделения.

Главное – доверие

Какие еще инструменты профилактики социального сиротства сегодня используются, подробно рассказала Тамара Зальмеж, заместитель руководителя учебно-методического центра департамента. Она подчеркнула актуальность детского телефона доверия.

– Сначала его воспринимали исключительно как скорую помощь родителям и детям в экстренных ситуациях, теперь заметно, что профилактической работой телефонным консультантам приходится заниматься не меньше, – констатировала Тамара Зальмеж.

– Сначала его воспринимали исключительно как скорую помощь родителям и детям в экстренных ситуациях, теперь заметно, что профилактической работой телефонным консультантам приходится заниматься не меньше, – констатировала Тамара Зальмеж.

Среди тех, кто звонит по телефону доверия, детей и родителей сегодня примерно поровну. Один из актуальных вопросов касается алкоголя: родители спрашивают, что делать, если подросток начал выпивать.

– Тогда начинается процесс профилактики – консультант вместе с абонентом формулирует проблемы, информирует, что делать дальше, к какому специалисту можно обратиться за очной консультацией, – поясняет Тамара Зальмеж. – Проблемы с алкоголем действительно очень серьезны. В 2011 году в Томской области проводилось исследование по отношению школьников к алкоголю. Было опрошено 4,5 тыс. учеников 7–8-х классов. Результаты неутешительны: 79% школьников употребляют или пробуют алкоголь, 13% из них знакомы с разными напитками и более предпочтительной для себя считают водку. Но обращаются с теми же вопросами к телефонным консультантам дети, стыдящиеся того, что их родители выпивают. Обсуждать проблему с друзьями и знакомыми им стыдно. Телефон доверия иногда оказывается единственным возможным советчиком ребенка. Здесь можно найти поддержку, и общение точно анонимное.

Телефонные консультанты регулярно обрабатывают материал, с которым к ним обращаются, и выделяют самые актуальные темы, а затем публикуют в СМИ тексты, которые помогут детям и родителям найти ответы на важные для них вопросы.

Другое серьезное направление профилактической работы – это обучение специалистов. В 2011 году курсы «Защитим детей от насилия» в учебно-методическом центре департамента по вопросам семьи и детей посетили педагоги из 15 школ области. Другой курс, обучающий педагогов-психологов работать с родителями и давать им установку на сознательное воспитание своего ребенка, освоили 50 специалистов.

Много внимания уделяется разработке и распространению методических пособий для школьников и родителей. Они красочные, и, по словам взрослых, дети с интересом читают предостерегающую брошюру «Забота о себе». А родителей заставляют задумываться книжечка об издержках чрезмерной любви и брошюра о гневе без насилия.

Новые методические материалы уже в разработке.

Все меры в комплексе приводят к тому, что постепенно количество сирот уменьшается и в области становится все больше детей-сирот, растущих в семьях.

Средний возраст приемных родителей в Шегарском районе 45-50лет Родные дети вырастают, уезжают из дома, и супруги не хотят оставаться в одиночестве в опустевшем доме.

Количество сирот в Томской области медленно, но верно снижается.

В 2008 году было 3,5% сирот от общего детского населения региона, а в 2011 году этот показатель составил 2,84%.