Она стала радостью

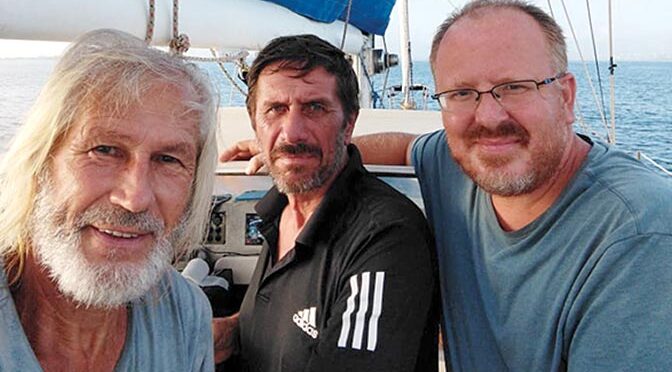

Продолжаем публикацию путевых заметок сибирского экипажа – Евгений Ковалевский, Станислав Берёзкин и примкнувший к ним Филипп Алексеев – почти три года назад начавшего кругосветное путешествие «По пути русских кругосветных мореплавателей».

Переход Мале, Мальдивы – Сокотра, Йемен. 3 апреля выходим из гавани Хулумале. Буквально перед стартом к нам неожиданно подъезжает катер полицейского вида. Мы напряглись. Дело в том, что в силу разных причин мы не оформили официально прибытие на Мальдивы и две недели стояли на якоре, ходили в город, посещали магазины. И всё это нелегально.

– Приплыли, – пронеслось в голове. Ан нет, оказывается, это катер администрации морского строительства. Ребята решили почистить от мусора акваторию и попросили нас уйти в другое место. Поднимаем якорь и – в путь. Солнце падает в Океан. Полная темнота. Филипп варит супчик. Моя ночная вахта с 20:00 до 24:00. Звёздное небо восхитительно. Слева любимый Орион. Впереди Возничий. Справа Большая Медведица. Идём внутри огромного Атолла, на островах которого разбросаны Мальдивы. Спокойно, благостно. Утром выхожу на палубу. Яркое Солнце приветствует меня огненным величием. Стас сообщает, что у него жар, температура, тошнота, слабость.

– Возможно это тепловой удар, – предполагаю я. Стас гадает:

– Может на Мальдивах перед выходом вирус какой подхватил или отравился…

SOS под запретом

Несу утреннюю вахту, расплавляясь в несносной жаре. Океан спокоен и величав. Синь. Гладь. Благолепие. К вечеру Стасу становится совсем плохо…

На утро Стас на вахте.

– Как ты?

– Умираю…

Хотел было я отдохнуть перед своей вахтой, но в голове крутятся две мысли: что со Стасом? Откуда на судне ужасный запах? Перетрясаем коробку с яйцами – часть выкинули. Запах остаётся. Проверили все консервы – вдруг на жаре лопнула банка. Консервы в порядке… Оказывается, якорная цепь «зацвела».

В гавани Хулумале за две недели она покрылась ракушками и водорослями. После снятия с якоря, цепь укладывается в носовой отсек. Живые организмы, присосавшиеся к цепи, в отсеке умерли и начали протухать. Филипп весь день драил цепь – изгнал вонь.

Ночная вахта восхищает меня спокойствием и незыблемостью Индийского океана; прелестью и фундаментальностью звёздного неба; дружелюбием звёзд, непрерывно падающих с неба в воду, и планктона, фосфоресцирующего за кормой и по бортам парусника.

6 апреля: Стасу совсем плохо, он только лежит. Ноет сердце, ноги не держат. Шум в ушах. Слабость. Одышка. Пальцы ног и рук немеют. Звоним Юлии Калюжной в Томск по спутниковому телефону. Бьём тревогу. Обсуждаем варианты действий. К северу примерно в 150 милях проходит морской караванный путь – много судов. Можно по рации заявить о серьёзной проблеме, это не SOS. Проблема может быть техническая или с экипажем. В нашем случае это medical pan pan. Договариваемся, что Юля консультируется с врачами. Томский реаниматолог Сан Саныч по симптомам определяет, что у Стаса на 90 % инфаркт. Брат Филиппа в Москве – врач – подтверждает подозрение. Более точно сказать не можем, так как диагностических приборов и возможности взять кровь на анализ у нас нет.

Решаем, что если Стасу станет совсем худо, включим аварийный буй – сигнал бедствия. Пока ищем другие варианты. Юля выходит на Посла РФ в Саудовской Аравии, который также курирует отношения России с Йеменом. Наш курс – в Джибути. До Джибути 1500 миль. По курсу – остров Сокотра, Йемен. До него 800 миль. Посол РФ договорился с губернатором Сокотра, что нас примут без виз, проведут диагностику и лечение Стаса. Весь день вызываем по рации корабли, которых мы не видим, но надеемся, что они есть… Несем вахты вдвоём с Филиппом по шесть часов.

9 апреля: продолжаем вызывать по рации корабли – medical pan pan. Никто не откликается. Океан спокоен. Это большая радость. Если бы в этот момент нам пришлось бороться с бурей…Стас плохо говорит, речь замедлилась. Юля выясняет, что когда до трафика кораблей останется миль 100, то в случае SOS к нам быстро кто-то подойдёт, а там уже разберёмся. Пока терпим. Решаем давать сигнал бедствия, если Стас будет терять сознание. Днём в поддержку Стасу и нашей команде приходят гигантские дельфины – либо гринды, либо афалины. Филипп спустился по трапику в океан, протягивал к дельфинам руки. Дельфины подплывали и ободряли нас, давали понять, что со Стасом всё будет хорошо. Ночью впервые за переход приходит оранжевый месяц. Освещает наш путь, зависая впереди по курсу. Месяц зовёт и манит:

– Идите за мной, отважные путешественники. Со Стасом всё будет хорошо.

Пластилиновое настроение

10 апреля: Стасу стабильно плохо. Иногда выползает на палубу словно зомби. Пока в сознании. Продолжаем вызывать корабли по рации. Океан сегодня печален, видимо сочувствует нашей беде. Солнце меньше жарит, чем обычно, давая возможность продышаться. Серо-сине-черная пластилиновая масса обволакивает поверхность Океана, поглощает наш парусник. Голубое небо и редкие белёсо-бледные облака контрастируют с мутной серостью пластилиновых волн, оттеняют благостность неба и неласковость пластилиновой воды.

Перебираю помидоры. Выбрасываю подгнившие. Лайм портится. Огурцы желтеют и дрябнут. Стас волнуется, переживает, не может лежать, пытается вставать. Встав, тут же валится с ног. Иногда что-то говорит не совсем вразумительное. Подозрение на инфаркт крепнет. К вечеру до Сокотра остаётся 400 миль. Стараемся добавить скорость, манипулируем парусами, используем мотор.

11 апреля: Стасу совсем плохо. Собираем его в дорогу. Кто-то всё равно откликнется. Надо быть готовыми отправить капитана на берег. В сумку укладываем одежду, обувь, паспорт, телефон, зарядные устройства, планшет, лекарства. Филипп непрерывно вызывает по рации помощь. В эфире тишина. К оказанию помощи подключается Посольство РФ в Саудовской Аравии. Принимаем решение звонить по телефонам организаций, контролирующих прохождение судов через Аденский залив. Телефоны заблаговременно нашли в интернете. Оказалось, что почти все телефоны, по которым звоню, принадлежат организации UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operation). Звонить в UKMTO оказалось верным решением. Сначала от меня отмахивались – якобы у данной службы другие задачи, но обещали информацию об инфаркте у капитана на русском паруснике распространить среди служб и судов в акватории. Телефоны мы всё время держали включёнными. И вдруг звонок с японского корабля! Связь постоянно прерывается. Английский язык у японцев я с трудом понимал. В течение двух часов проговорили полтора часа трафика, но выяснили, что японский корабль находится в 200 милях к северу. Скорость 18 узлов. К утру 12 апреля должен подойти к нам. Несколько раз звонил диспетчер UKMTO. Просил сообщать наши координаты и состояние капитана каждые шесть часов. Ободрял, подтверждал, что UKMTO продолжает оповещать все службы акватории о медицинской беде на русском паруснике.

12 апреля: около часу ночи Юлия позвонила Филиппу, сообщила, что до нас не могут дозвониться с японского корабля. Филипп выясняет, что японцы рядом с нами – это военный корабль с полным вооружением и всеми современными возможностями медпомощи. В течение часа доктор по рации задавал вопросы – сколько лет капитану, мужчина или женщина, какая национальность, какие симптомы, есть ли оружие на борту, есть ли запрещённые предметы и так далее и тому подобное. Японцы сообщили, что они следуют за нами и с рассветом подойдут к нам для оказания медицинской помощи.

Банзай!

В 5:30 утра они попросили нас лечь в дрейф. Огни японского корабля погасли, мы увидели суперсовременный большой военный корабль, оснащённый радарами, пушками, пулемётами и, наверное, ещё много чем. К нашему паруснику направились два надувных катера, в каждом человек по восемь – экипированных как суперсовременный спецназ. Каски с камерами ночного видения, бронежилеты, пистолеты, запасные магазины, гранаты… Я такое видел только в кино. На подходе катера разошлись и с разных сторон обошли наш парусник. Мы поняли, что японский морской спецназ действует по инструкции. Ведь это пиратская территория. Пираты хитроумные, могут идти на любые уловки. Военные убеждаются, что мы не пираты и не злоумышленники.

Один катер подходит с кормы. Второй встает неподалёку, ребята на нём готовы ко всему. На палубу поднялись пять бойцов. Двое встали на корме. Один прошёл по палубе на нос, всё осмотрел, двое спустились внутрь лодки. Убедившись, что мы не пираты, командир дал сигнал и на парусник поднялись два доктора. Стас всё это время лежал на палубе. В ящиках у докторов было всё необходимое. Приборы, шприцы, анализаторы и много ещё чего. Взяли кровь из вены, сделали экспресс-анализ. Сняли кардиограмму. Еще что-то делали, я за всеми процедурами не уследил, так как в это время беседовал с бойцом, которого определил как командира, потому что он по рации всё время что-то кому-то докладывал. Командир задавал мне вопросы, попросил паспорта, сфотографировал их. Мы с Филиппом непрерывно всё снимали на видеокамеры, закрепленные на наших головах. Японцы тоже всё снимали на видео и фото. Как мне показалось, с камер на груди у спецназовцев шла трансляция на их военный корабль. Все бойцы были в шлемах, х/б комбинезонах тёмно-синего цвета и масках, в тёмных специальных очках. На ногах чёрные военные ботинки, на руках перчатки. Лиц не было видно совсем. Я рассказал командиру, с которым беседовал, пока доктора работали со Стасом, про кругосветку, подарил всем бойцам и докторам экспедиционные календарики. Мне показалось, что по мере всего происходящего напряжение и сосредоточенность у японских морпехов немного спало, они даже улыбались, хотя под масками этого видно не было.

Наконец японский доктор подозвал меня и показал на телефоне текст на английском: «Инфаркта нет». Я громко крикнул: банзай. Это единственное японское слово, которое знал. Все японцы одобрительно закивали. Доктор продолжил писать: «Сейчас мы уйдем на свой корабль, покажем результаты тестов другим докторам, проведём консилиум и сообщим вам по рации окончательный результат».

Морпехи быстро погрузились в катер и вместе с докторами отплыли. Мы облегченно вздохнули – инфаркта нет. Тогда что с ним? Может быть Стаса в связи с запредельным стрессом, в которым мы находимся много месяцев, накрыло нервное переутомление? Также подозреваем гипертонический криз – у Стаса все время высокое давление. Через 40 минут японский доктор по рации сообщил, что принципиальных отклонений дополнительный анализ не обнаружил. Но с катером прислал лекарства. Мы передали подарки для японской команды: пять командных экспедиционных бандан, два рисунка от Филиппа, изображающего Индийский океан. Рисунки Филиппа вызвали восхищение среди морпехов.

Наш пациент скорее жив, чем мертв! Инфаркта нет. Но нас уже ждут на Сокотра, в медклинике.

Перед началом движения мы ещё раз вызвали японский корабль по рации, горячо поблагодарили. Японцы отвечали, что это их долг – помогать людям. Звоню диспетчеру UKMTO, сообщаю, что к нам подходил японский корабль, оказал помощь. Всех благодарим.

* * *

Весь день жара. Весь день Океан благостно гладкий. Редко видим могущество Океана в таком величавом спокойствии. Фантастическое зрелище – гладчайшая поверхность Океана без ряби. На закате океанская гладь бликует. Океан живой. Океан дышит. В 5.00 светает. Прямо по курсу восточный Мыс острова Сокотра. Бело-песочные скалы в возвышении переходят в чёрные вершины с бежевыми прожилками. Вершины обнимают облака. Красота! До мыса 2-3 мили. Красивые песчаные холмы, бурые скалы. Появляются домики. Подходим к месту, где планируем встать на якорь. На берегу кладбище кораблей. Всё пустынно, безлюдно.

Свершилось! Мы переплыли Индийский океан. Все три океана кругосветки пройдены – Атлантический, Тихий, Индийский!!! Russian Ocean Way!

Автор: Евгений Ковалевский

Фото из архива экспедиции