Качество воды в Томи в последние годы становится лучше, говорят экологи и специалисты природоохранных служб. Однако при этом они указывают на большое количество как застарелых проблем, так и вновь появляющихся. Так, уже несколько лет не оформлены нормативы допустимого сброса 15 водовыпусков городской ливневой канализации Томска в Томь и Ушайку. На очистных сооружениях водоканала Северска стоит только механическая очистка с неполным циклом. Нарушают природоохранное законодательство и многие предприятия. Свою лепту вносят и сами томичи: после «культурного отдыха» мусор тоннами попадает в реку и разлагается, негативно влияя на местную биосферу. В реку попадает немало стойких химических соединений, которые имеют обыкновение накапливаться в организме…

Так что же попадает в Томь и Ушайку? «ТН» попытались создать наиболее полную карту сброса хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод.

«Часто вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологии и в Томске, и в Северске. Прежде всего речь идет о Томи и Киргизке», – говорят эксперты «ТН»

Жаркий июнь сильно смешал карты судоходным компаниям (смотри стр. 6) и порадовал томских купальщиков. Все выходные горожане не вылезали из воды. Однако мало кто знает, что еще кроме природной воды есть в Томи и сколько элементов таблицы Менделеева присутствуют в реке. Об этом «ТН» спрашивают экспертов.

Юлия Чибисова, начальник отдела государственного экологического контроля Томска областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Юлия Чибисова, начальник отдела государственного экологического контроля Томска областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды:

– Сейчас в департаменте городского хозяйства мэрии оформляются решения о предоставлении водного объекта с целью сброса сточных вод на 15 водовыпусков городской ливневой канализации в Томь и Ушайку. Прежде за ливневки отвечал департамент дорожного строительства, но во время его реорганизации, а также реорганизации департамента ЖКХ в 2009–2010 годах все ливневки были переданы в управление департамента городского хозяйства. При этом все эти годы нормативы допустимого сброса не были оформлены, и город не платил за сброс загрязняющих веществ в реку. Второй раз объявлен аукцион на разработку проекта нормативов допустимых сбросов ливневой канализации. Проблема в том, что в первый раз на аукцион никто и не явился.

По некоторым водовыпускам в Томь имеются превышения концентрации загрязняющих веществ в связи с имеющимися несанкционированными врезками хозяйственно-бытовых стоков. Здесь идет смыв с дорог, есть превышения по сбросам нефти, но они не критичные.

Василий Веревкин, главный санитарный врач Северска:

Василий Веревкин, главный санитарный врач Северска:

– Часто вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологии и в Томске, и в Северске. Прежде всего речь идет о Томи и Киргизке. И Северск, естественно, усугубляет ситуацию: на очистных сооружениях водоканала ЗАТО стоит только механическая очистка с неполным циклом: фильтры собирают мусор, а биологию не улавливают. В связи с этим вода на сбросе с водоканала не соответствует нормативам.

Это может вызвать угрозу распространения инфекционных заболеваний, например острых кишечных инфекций или гепатита. Впрочем, пока мы никаких заболеваний, связанных с водой, не регистрировали.

Сергей Гуленко, заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по ТО:

Сергей Гуленко, заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по ТО:

– Мы проверили качество воды в водоемах, которые традиционно используются населением для отдыха, провели лабораторные исследования качества воды в Томи. В разных местах картина отличалась. Биологические показатели в районе Сенной курьи и Семейкина острова в пределах нормы, но на правом и левом берегу в районе коммунального моста зафиксировано превышение нормативов по микробиологическим показателям. Негативный фон дает также Ушайка в том месте, где она впадает в Томь.

Кроме того, мы проводим исследования на патогенные инфекционные заболевания, такие как холера. В этом вопросе обстановка благоприятная. Могу сказать, что с годами ситуация особо не меняется, хотя экологи говорят о сдвиге в лучшую сторону, приводя свои лабораторные исследования или ссылаясь на появление в реке рыб, которые предпочитают чистую воду.

Алексей Торопов, директор Сибирского экологического агентства:

Алексей Торопов, директор Сибирского экологического агентства:

– Экологическое состояние Томи по сравнению с тем, что было 20 лет назад, улучшилось на несколько порядков. Это объясняется остановкой трех реакторов СХК с 1990 по 1992 год (в том числе наиболее загрязняющего реку «Ивана I»), а также снижением загрязнения со стороны Кемерова. До середины 1990-х загрязнение было очень сильным, что приводило к массовому мору рыбы. Теперь же река в состоянии бороться со сбросами, которые происходят сегодня.

Но появилась другая опасность – соединения хлора с органикой. Эти стойкие органические загрязнители попадают в реку во время сбросов коммунальных очистных сооружений. Хлор традиционно применяется там для снижения бактериологических загрязнений, но в данном случае это палка о двух концах: убивая микробиологию, мы сбрасываем в воду стойкие химические соединения, которые имеют обыкновение накапливаться в организме.

Свою лепту вносят и сами томичи, демонстрируя свое отношение к природе. Достаточно выехать на берег и посмотреть, что остается после «культурного отдыха». Весь мусор тоннами попадает в реку и разлагается, негативно влияя на местную биосферу. Даже простой сигаретный бычок, брошенный в воду, может вызвать последствия. С таким отношением простых граждан глупо ждать трепетной заботы о реке со стороны промышленности или первых лиц области.

Меня также беспокоят планы по закреплению берегов и отсыпке поймы – это убивает реку как живой организм. Строить в пойме (что сегодня происходит на левобережье) – обрекать себя на борьбу с рекой. А если администрация Томска все-таки построит водохранилище на Ушайке в рамках программы по освоению Михайловской рощи, она погубит и эту реку.

«Свою лепту вносят и сами томичи, демонстрируя свое отношение к природе. Достаточно выехать на берег и посмотреть, что остается после «культурного отдыха», – утверждает эколог Алексей Торопов

Что попадает в реку

- Ливневые воды. Чаще всего сильно загрязнены нефтепродуктами (особенно если ливневые воды собираются в районе АЗС или нефтебаз).

- Хозяйственно-бытовые стоки. Если сбрасываются без очистки, содержат в большом количестве соли аммония, фосфаты, взвешенные вещества и другие загрязняющие вещества.

- Промышленные сточные воды. Для них характерно присутствие перечисленных веществ и многих других в зависимости от технологических процессов предприятия.

- Загрязняющие вещества, попадающие через Ушайку. Взвешенные вещества, соли аммония, нитраты, нитриты, фосфаты, поверх-ностно-активные вещества, нефтепродукты, соединения металлов (железа, марганца, меди). Попадают как через ливневые выпуски, так и через выпуски сточных вод.

В Северске инспекторы департамента природных ресурсов нашли три ливневых выпуска, содержащих загрязняющие вещества, характерные для хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Сейчас администрация Северска работает по выявлению источников загрязнения.

В марте 2012 года департамент природных ресурсов совместно с областной прокуратурой ликвидировали сброс сточных вод в районе ул. Войлочной объемом 1,5 тыс. куб. м в час, который происходил в связи с технической неисправностью хозяйственно-бытового канализационного коллектора.

Предприятия, осуществляющие сброс в Томь

ООО «Томскводоканал»

Сброс сточных вод с насосно-фильтровальной станции в районе коммунального моста.

Очистные сооружения: нет.

Объем сброса: 43,18 тыс. куб. м в год.

Нормативы допустимого сброса не разработаны – нарушение природоохранного законодательства.

ЗАО «Сибирская аграрная группа. Мясопереработка»

Ливневый выпуск в районе ул. Нижнелуговой.

Очистные сооружения: механического типа с доочисткой на фильтрах.

Объем сброса: 17,06 тыс. куб. м в год.

Нормативы допустимого сброса не разработаны – нарушение природоохранного законодательства.

ООО «Сибирская карандашная фабрика»

Ливневый выпуск в районе ул. Войкова, 75.

Очистные сооружения: нет.

Объем сброса: 21,82 тыс. куб. м в год.

Нормативы допустимого сброса получены, превышений нет.

ОАО «СХК»

Выпуск «Северный» в 43 км от устья – сброс сточных вод.

Очистные сооружения: механического типа*.

Объем сброса: 202 млн 326,1 тыс. куб. м в год, из них

168 млн. 779,5 тыс. куб. м в год недостаточно очищенных.

Нормативы допустимого сброса получены, за исключением ряда веществ, для которых нормативов пока нет, – нарушение природоохранного законодательства.

*Механической очистки недостаточно, для этого типа сточных вод

необходимы очистные сооружения полной биологической очистки.

ООО «ВКХ» (пос. Самусь)

Сброс сточных вод в протоку Кижировскую.

Очистные сооружения: биологического типа.

Объем сброса: 360 тыс. куб. м в год.

Нормативы допустимого сброса не разработаны – нарушение природоохранного законодательства.

ОАО «СХК»

Выпуск «Южный» в 48,5 км от устья – сброс сточных вод от ТЭЦ (нормативно чистые)

и от станции обезжелезивания (грязные без очистки).

Объем сброса: 152 млн 023,4 тыс. куб. м в год.

Нормативы допустимого сброса получены, есть превышения нормативов и залповые сбросы – нарушение природоохранного законодательства.

ЗАО «Городские очистные сооружения»

Сброс сточных вод

г. Томска в устье Томи.

Очистные сооружения: полной биологической очистки.

Объем сброса: 60 579,42 тыс. куб. м в год.

Нормативы допустимого сброса получены, превышений нет.

ООО «Томлесдрев»

Ливневый выпуск (район 2-го поселка ЛПК).

Очистные сооружения: сброс без очистки.

Объем сброса: 23,331 тыс. куб. м в год.

Нормативы допустимого сброса получены, есть превышения – нарушение природоохранного законодательства.

ООО «База отдыха» (пос. Аникино)

Сброс сточных вод после очистки.

Очистные сооружения: механического типа*.

Объем сброса: 10,47 тыс. куб. м в год.

Нормативы допустимого сброса не разработаны – нарушение природоохранного законодательства.

*Работают неудовлетворительно.

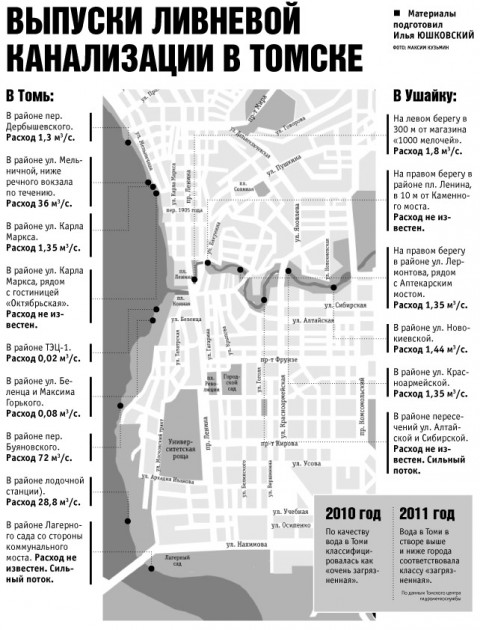

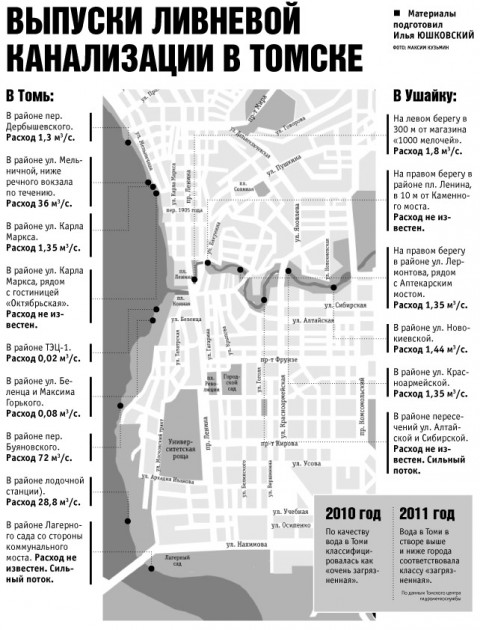

Выпуски ливневой канализации в Томске

В Томь:

В районе пер. Дербышевского.

Расход 1,3 м3/с.

В районе ул. Мельничной, ниже речного вокзала по течению.

Расход 36 м3/с.

В районе ул. Карла Маркса.

Расход 1,35 м3/с.

В районе ул. Карла Маркса, рядом с гостиницей «Октябрьская». Расход не известен.

В районе ТЭЦ-1.

Расход 0,02 м3/с.

В районе ул. Бе-ленца и Максима Горького.

Расход 0,08 м3/с.

В районе пер. Буяновского.

Расход 72 м3/с.

В районе лодочной станции).

Расход 28,8 м3/с.

В районе Лагерного сада со стороны коммунального моста. Расход не известен. Сильный поток.

В Ушайку:

На левом берегу в 300 м от магазина «1000 мелочей».

Расход 1,8 м3/с.

На правом берегу в районе пл. Ленина, в 10 м от Каменного моста.

Расход не известен.

На правом берегу в районе ул. Лер-монтова, рядом с Аптекарским мостом.

Расход 1,35 м3/с.

В районе ул. Новокиевской.

Расход 1,44 м3/с.

В районе ул. Красноармейской.

Расход 1,35 м3/с.

В районе пересечений ул. Алтайской и Сибирской.

Расход не известен. Сильный поток.

2010 год

По качеству вода в Томи классифицировалась как «очень загрязненная».

2011 год

Вода в Томи в створе выше и ниже города соответствовала классу «загрязненная».

По данным Томского центра гидрометеослужбы

С другой стороны, нельзя сказать, что не было никакого контроля. У нас на реке стоит пять постов Гидрометцентра, которые постоянно берут пробы и раз в 10 дней информируют наш департамент о состоянии реки. Если появлялась информация, что качество воды ухудшается на том или ином отрезке реки, то сразу начинался поиск водопользователя-нарушителя.

С другой стороны, нельзя сказать, что не было никакого контроля. У нас на реке стоит пять постов Гидрометцентра, которые постоянно берут пробы и раз в 10 дней информируют наш департамент о состоянии реки. Если появлялась информация, что качество воды ухудшается на том или ином отрезке реки, то сразу начинался поиск водопользователя-нарушителя.

Юлия Чибисова, начальник отдела государственного экологического контроля Томска областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Юлия Чибисова, начальник отдела государственного экологического контроля Томска областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды: Василий Веревкин, главный санитарный врач Северска:

Василий Веревкин, главный санитарный врач Северска: Сергей Гуленко, заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по ТО:

Сергей Гуленко, заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по ТО: Алексей Торопов, директор Сибирского экологического агентства:

Алексей Торопов, директор Сибирского экологического агентства:

– Река Ушайка включена в список золотых проектов Томской области, и есть соответствующее поручение, чтобы администрация города Томска серьезно занялась рекой с целью создания рекреационной зоны, которая бы прошла через город по перпендикуляру от реки Томи. Проект по расчистке реки был начат в 2010 году, когда реку очистили за счет федеральных средств. На сегодня решены практически все вопросы с врезками, удалось канализовать весь сброс от мокрушинского микрорайона, который до этого сбрасывал отходы в реку, так что ила и помоев в реке уже нет.

– Река Ушайка включена в список золотых проектов Томской области, и есть соответствующее поручение, чтобы администрация города Томска серьезно занялась рекой с целью создания рекреационной зоны, которая бы прошла через город по перпендикуляру от реки Томи. Проект по расчистке реки был начат в 2010 году, когда реку очистили за счет федеральных средств. На сегодня решены практически все вопросы с врезками, удалось канализовать весь сброс от мокрушинского микрорайона, который до этого сбрасывал отходы в реку, так что ила и помоев в реке уже нет.

В минувшую пятницу к пересохшей Божьей Росе по собственной инициативе выезжали представители общественной организации «Стриж», однако экологи лишь зафиксировали факт, пояснив журналисту «ТВ», что письмо передадут в городское управление по охране окружающей среды, где вроде и должны разбираться в ситуации.

В минувшую пятницу к пересохшей Божьей Росе по собственной инициативе выезжали представители общественной организации «Стриж», однако экологи лишь зафиксировали факт, пояснив журналисту «ТВ», что письмо передадут в городское управление по охране окружающей среды, где вроде и должны разбираться в ситуации.

Строительство того или иного объекта, жилого здания или производственного сооружения, — сложный многоэтапный процесс, в котором одно из главных мест занимают

Строительство того или иного объекта, жилого здания или производственного сооружения, — сложный многоэтапный процесс, в котором одно из главных мест занимают