Евдокия Шеламова

Фото: Алексей Гаврелюк

Создать удобную для иностранцев городскую среду в Томске уже не эфемерное желание отдельных граждан или социально активных сообществ, а конкретное требование реальности. Местная организация Global Shapers Community, например, начала с перевода меню в ресторанах и кафе и уже успешно поработала с «Помидором», «Паб&Ко» и кафе «Библиотека». Но для комфортного пребывания иностранцев в городе только адаптированных меню совершенно недостаточно – у нас нет ни навигации на английском, ни англоговорящих служб такси… «ТН» решили проверить, насколько Томск сегодня европейский город, как мы себя последнее время позиционируем, и прошлись по его улицам со студентами из Праги.

Садитесь, пожалуйста

Эдуард Майлинг и Давид Воборил получают в ТПУ образование по двойной программе, отучившись в Томске год: они будут иметь и русский, и чешский дипломы магистров. Направляемся с ними в гостиницу «Форум-Сибирь».

– Ира, подойди сюда, здесь иностранцы, – в гостинице администратор недоверчиво осматривает нас, потом, видимо, вспомнив правила приличия, начинает улыбаться.

Подошедшая Ира на прекрасном английском деловито отвечает на наши вопросы, сообщает, что свободных номеров нет.

Направляемся в ресторан «Перчини», куда часто ходят, например, гости из русско-немецкого дома. На входе нас встречает радостная девушка-администратор. Улыбка с ее лица исчезает после вопроса, говорит ли кто-нибудь по-английски.

– Сядьте, пожалуйста, – девушка растерянно оглядывается.

Следующие пару минут проходят абсурдно: мы задаем вопросы, а девушка настойчиво пытается нас усадить. Sit down, please – единственная фраза, которую она знает. Отчаявшись услышать что-то внятное, спрашиваем, можно ли здесь курить (в связи с последними законами этот вопрос идеален, чтобы уйти).

– Smoking? No, no smoking! – девушка-администратор, кажется, абсолютно счастлива, услышав знакомое слово и провожая нас за дверь.

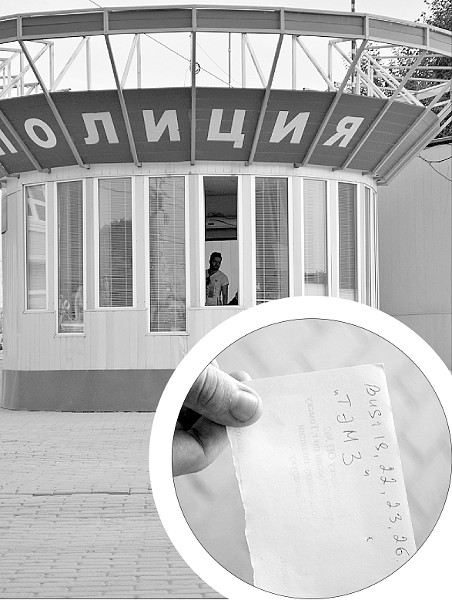

Моя полиция меня бережет.

А иностранцев?

Зашли на пост полиции – проверить, помогут ли нам, если что. Заходили с опаской – мало ли, как отреагируют томские полицейские на непонятную иностранную молодежь.

Зашли на пост полиции – проверить, помогут ли нам, если что. Заходили с опаской – мало ли, как отреагируют томские полицейские на непонятную иностранную молодежь.

– Извините, вы говорите по-английски? – начинает разговор с привычной фразы Эдуард.

– Инглиш? Что нужно? Я не понимаю, – женщина, сидящая за столом, отрицательно качает головой и улыбается.

– Нам нужно попасть в общежитие на Аркадия Иванова, 8, – пытается объяснить Эдуард.

Услышав в тарабарской речи русские слова, полицейские оживляются.

– Что они хотят-то?

–Да «ДубльГИС» включи, покажи ему куда ехать, – сотрудница машет рукой в сторону компьютера.

– Американцы, что ли? Нет? Чесшка република? Это что? А, Чехия! Ничего себе! – молодой парень в гражданском мучительно пытается выяснить, откуда мы взялись, а сотрудница полиции тем временем, сгибая пальцы рук, пытается вспомнить английский счет.

– Иди сюда, вот смотри.

Эдуарду показывают на карте дорогу, пишут на бумажке номера автобусов и объясняют, как дойти до остановки. Все жестами и парой английских слов, видимо, выученных еще в школе. Но – с улыбками.

Пусть они русский учат!

– А что вас раздражает здесь? Что не понравилось? – спрашиваю по дороге в очередную гостиницу.

– Раздражает?– Давид задумывается. – Бумажная работа – здесь она занимает гораздо больше времени, чем в Чехии. У нас в одном месте все решается. Здесь надо взять бумажку в одном месте, подписать – во втором. Заверить в третьем. Отнести ее в четвертый офис… И не факт, что на этом беготня закончится. Мы в понедельник отдали паспорта в ТПУ для получения визы и ждали аж до пятницы, чтобы купить сим-карты для телефонов и домой позвонить.

Ради интереса заходим в аптеку. Посмотреть на нас собираются все фармацевты, а диалог с не понимающими язык людьми напоминает комедийную сценку:

– I’ve got a strange insect bite, I need some medicine, do you got me? [Меня укусило какое-то незнакомое насекомое, мне нужны лекарства, вы понимаете меня?] – пытается объяснить Эдуард провизору.

– Надо же помочь… Что делать-то? – тихо спрашивает одна фармацевт другую, постарше.

– Ага, и продам им что-нибудь не то… – возражает та.

Эдуард внезапно находит общий язык с провизорами:

– Бзззззз! – говорит он, показывая на ногу. – Бззззз!

И сразу всем все становится понятно: иностранца укусило насекомое. Получаем мазь (самую дорогую, конечно) и таблетки от аллергии.

– Английский, что ли, учить теперь… – задумчиво протягивает провизор.

– Да зачем? Пусть они русский учат, коли сюда едут!..

Очень проблематично иностранцам в магазинах одежды и обуви. Как правило, люди приезжают в Сибирь с совершенно несибирским гардеробом. Утеплиться им всегда проблематично: найти магазины сложно, к тому же ни один продавец в Томске не владеет иностранным языком. Правда люди на улицах очень доброжелательны. Недавно прохожая женщина на вопрос Давида о магазине, продающем кроссовки, позвонила приятелю, преподавателю из ТПУ, и передала иностранцу телефонную трубку, чтобы они поговорили. Проблема была решена.

В бизнес – с английским

Вообще, ни у Эдуарда, ни у Давида особых проблем из-за языкового барьера в Томске не возникло бы – адаптационная организация Buddy Building Club помогает с документами, проводит экскурсии и дает сопровождающего. Такую же поддержку иностранным студентам оказывают и вузы. Крупные же компании, сотрудничающие с иностранными партнерами, либо имеют специалиста в штате, либо обращаются в бюро переводов.

– У нас есть свой штатный специалист, но иногда по аутсорсингу приходится нанимать сторонних, если объем работы большой, – объяснила начальник отдела рекламы компании «Микран» Мария Липовка. – Но у нас нет должности «переводчик», есть, например, переводчик-юрист или переводчик-специалист по международным отношениям.

Зарубежные делегации, особенно из таких стран, как Южная Корея, привозят с собой своих специалистов.

– У компании «Артлайф» много зарубежных партнеров, – сообщает начальник отдела рекламы Вера Кучинская. – Чаще всего в составе их делегации есть свой переводчик, при необходимости привлекаем сотрудников языкового центра ТПУ, пользуемся услугами компании «Скиф».

Компания «Элекард», в свою очередь, выбрала прогрессивный подход.

– У нас человек 15 профессионально владеют английским языком. Я сам свободно говорю, – утверждает президент компании Андрей Поздняков. – В нашем бизнесе необходимо уметь говорить на английском. Технари, кто этим не владеет, по крайней мере умеют читать и писать. Бывает, что сотрудничаем с китайцами, но они говорят на русском.

Томск интернациональный

Сделать Томск европейским решило томское отделение организации Global Shapers Community, которая занимается социальными проектами.

– Начали с перевода меню в томских кафе и ресторанах, потому что многие владельцы все-таки сами заинтересованы в этом, – рассказывает одна из организаторов сообщества Валенсия Раевская. – Хотим сотрудничать и с крупными торговыми центрами, и с общественным транспортом, то есть со всеми, кто готов вкладываться в интернационализацию городской среды Томска. Мы считаем, что Томск однозначно должен стать европейским городом, комфортным для иностранцев. Сюда приезжают иностранные студенты, налажено научное сотрудничество с зарубежными вузами, проходит огромное количество международных форумов и конференций.

Кстати, по некоторым данным, в дни празднования томских юбилеев регион посетили (с разными целями: туризм, бизнес) более 10 тыс. иностранцев.

…Уже провожая Давида и Эдуарда в общежитие, спрашиваю, хотят ли они остаться в Томске жить. Чехи улыбаются и ничего не отвечают. Куда бы мы ни зашли, с нами все были вежливы и пытались помочь, даже не зная языка. Но если Томск планирует стать продвинутым европейским городом, то, может, нам все-таки стоит увеличивать свой словарный запас?