В Томске ученые работают над системой расчета интегрального показателя эффективности здравоохранения, сопоставимого с международными индексами. Координатором проекта выступает Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ).

«Существует порядка 20 интегральных индексов для комплексной оценки системы здравоохранения, которые рассчитываются по математическим моделям из 20-30 параметров, — говорит и.о. первого проректора СибГМУ Иван Деев. — Мы взяли за основу индекс DALY — Disability-Adjusted Life Year, который отражает потерянные годы здоровой жизни, учитывая число умерших, получивших инвалидность, дни нетрудоспособности и так далее. Этот показатель признан ВОЗ и большинством стран мира».

В России сейчас нет единого интегрального показателя эффективности здравоохранения. Для оценки используют более тысячи параметров (младенческая и материнская смертность, выживаемость онкобольных и многое другое), но они характеризуют отдельные направления, а не систему в целом.

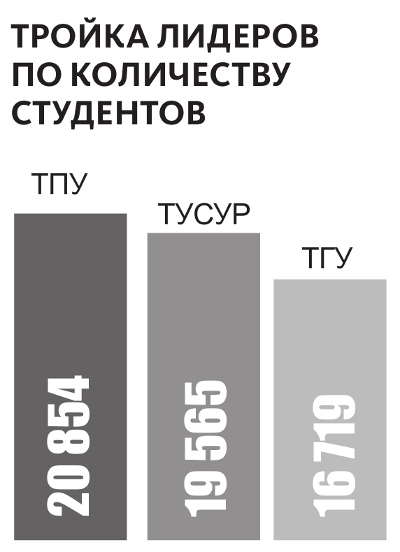

«Например, в Томской области одна из самых низких в России смертность населения. Но сопоставить этот показатель с таким же, скажем, в Еврейской автономной области некорректно. У нас много студентов: 120-150 тысяч человек — это люди от 17 до 22 лет, в статистику смертности они попадают реже. Следовательно, уровень смертности на территории Томской области, в большей степени, отражает характеристику популяции», — объясняет Иван Деев.

Проблемой, по словам и.о. проректора СибГМУ, является и несопоставимость российских и международных параметров оценки. «Младенческая смертность в Томской области тоже одна из самых низких в стране — коэффициент 4,6, — продолжает Иван Деев. —Это значит, что система работает хорошо. Но она лучше или хуже, чем в Европе, где коэффициент4,2? Мы не можем сказать, потому что методики расчета совершенно разные».

Программа расчета DALY также позволит оценить воздействие на общий итог отдельных факторов. Индекс можно рассчитать для выбранных групп (дети, взрослые, диабетики и т.п.) и сравнить результаты с другими регионами или странами. Или выяснить, как на эффективность системы здравоохранения влияет дефицит государственного финансирования.

«Есть же еще проблема статистики, — добавляет Иван Деев. — Возьмем показатель заболеваемости, который отражает эффективность амбулаторного звена: чем больше патологий врачи выявляют — тем он выше. Большинство обывателей считают, что это плохо, однако, на самом деле, в медицинской среде знают, что рост заболеваемости – это показатель эффективности работы системы выявляемости».

Сегодня индекс DALY в России никто не считает. Количество данных, которые необходимо обработать, огромно: пол, возраст, плотности населения, финансирование государственных программ и т.д. Задача томских ученых — создать работающую модель программы, куда регионы смогут подгружать деперсонифицированные данные. Таким образом, в России появится инструмент постоянного многофакторного анализа и мониторинга эффективности работы системы здравоохранения.

«Например, Минздрав планирует ввести в календарь прививок вакцину против гемофильной палочки, которая вызывает порядка двадцати процентов всех ОРЗ, а мы сможем увидеть, как это решение повлияет на интегральный индекс на популяционном уровне», — отмечает и.о. проректора Сибирского медуниверситета.

Исследование динамики количества потерянных лет здоровой жизни (DALY) населения в регионах Российской Федерации в 2009-2018 годах — совместный проект СибГМУ, департамента здравоохранения Томской области и Томского университета систем управления и радиоэлектроники, который занимается разработкой софта. Опытная эксплуатация системы начнется в середине 2016 года.

«Скорее всего, это будет интернет-портал с возможностью получать отдельные общие данные для каждого субъекта Федерации. Более детальная информация будет передаваться в Минздрав России», — поясняет Иван Деев.

Сейчас томские ученые подключили к работе порядка 20 субъектов РФ: Татарстан, Санкт-Петербург, Бурятию, Тыву, Хакасию, Свердловскую, Смоленскую, Кемеровскую, Ярославскую, Самарскую области, Красноярский край и другие. Проект вошел в портфель территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области», объем предполагаемого финансировании составляет 4 млн рублей.

Пресс-служба инновационных организаций Томской области