Интервью с «двойником» Гоголя

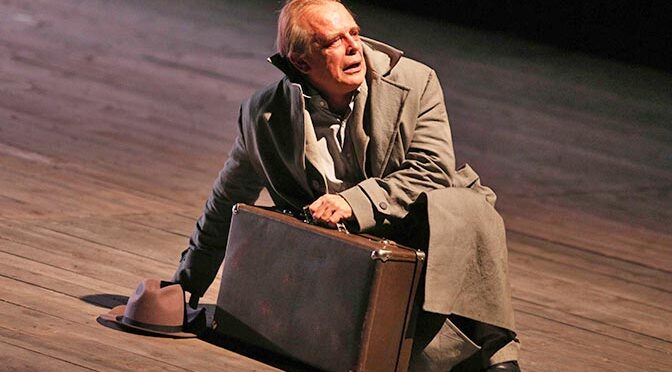

12 ноября в Большом концертном зале Томской филармонии будет Гоголь. Практически собственной персоной: настолько реалистичный образ создал актёр Олег Стрелец! Год назад – на премьере филармонической программы «Гоголь в музыке» – при появлении Гоголя Олега Стрельца зал как будто бы замирал. Зрители, затаив дыхание, следили за перемещениями персонажа и вслушивались в каждую его реплику.

Гоголь всё ещё интересен! Гоголь нужен. Гоголь до сих пор любим. Об этом и о том, каково играть Гоголя – в интервью с его двойником из XXI века Олегом Стрельцом.

– Олег, когда вы впервые сыграли Гоголя?

– Гоголь стал первым писателем, которого я сыграл, не считая Лермонтова, потому что его я играл для рекламы. Режиссёр Екатерина Гороховская ввела персонажа писателя в спектакль Томского ТЮЗа «Женитьба». Это было пять лет назад. И вот когда мы работали над этим образом, я довольно много о Гоголе прочитал. И даже встречался с томским гоголеведом. Но о том, что Гоголю посвящали музыку, я, кстати, узнал только из проекта Томской филармонии.

– Каков ваш Гоголь?

– Мне кажется, что Гоголь был именно таким, каким я его играю. Скромным на эмоции. Нерешительным и даже боязливым. Он всегда где-то в сторонке. Очень ранимый, обидчивый. Как говорят мои друзья: как пришибленный голубь.

– И музыкальный редактор Томской филармонии, автор сценария концерта «Гоголь в музыке», кандидат филологических наук Татьяна Веснина много раз говорила о том, что не перестаёт удивляться вашему Гоголю, что он у вас такой, какой, наверное, и был. Ну и приз зрительских симпатий, который вы получили за этот образ в театре, яркое тому подтверждение. Расскажите подробнее о том, как у вас этот образ складывался?

– Очень многое я почерпнул из писем Гоголя. В них хорошо чувствуется настроение. Становится понятно, как он, например, переключается с одной эмоции на другую. Читаешь, вникаешь, а потом выходишь на площадку и начинаешь ощущать своего персонажа. Вот такая магия…

– А есть ли разница между вашим Гоголем в театральном спектакле, и вашим Гоголем в проекте Томской филармонии?

– Я старался играть того же самого Гоголя. Просто в филармоническое проекте он, может быть, чуть раскрепощенней.

– Проект «Гоголь в музыке» адресован школьникам. По нашей задумке, это следующая ступень для юного зрителя после сказок с оркестром. Вы, будучи старшеклассником, читали классику?

– Я был плохим учеником по литературе. И в школе, и в колледже. Начинал готовиться, когда нужно было получить хорошую оценку: читал, смотрел фильмы по произведениям, ходил на спектакли. Всё изменилось в институте: я стал очень много читать. И до сих пор читаю.

– На «Гоголя в музыке» в качестве юного зрителя пришли бы?

– Конечно! И даже будучи взрослым пришёл бы! А когда я первый раз пришёл в качестве актёра, я получил такое удовольствие от участия в спектакле, не передать просто. И мой Гоголь тоже… Он как будто оказался в своей стихии. Там, где он оценён по достоинству. Там, где он интересен и важен.

Я, кстати, не знал, что для композиторов Гоголь служил источником вдохновения. Это открытие меня по-хорошему потрясло, я почувствовал гордость за писателя!

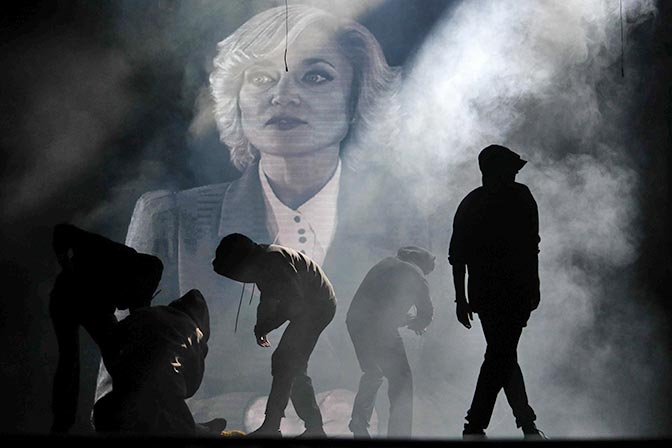

– Вы, наверное, обратили внимание, как замирали зрители, рядом с которыми вы останавливались во время концерта? Как будто рядом с ними находился настоящий Гоголь.

– Конечно, и это, опять же, ещё раз подтверждает то, что и сегодня Гоголь интересен. Мне самому, кстати, сейчас интересно всё, что связано с Гоголем и его произведениями. А ещё я мечтаю сыграть Хому Брута из «Вия».

– Многие не хотели бы связываться с этим произведением. Для них гоголевщина – как чертовщина.

– У меня нет такого. Мне хотелось бы сыграть! Образ есть образ. Мне кажется, главное, всё это правильно оставлять за сценой – не нести в личную жизнь.

– То есть в жизни образ Гоголя у вас не включается?

– Нет, выхожу на сцену и проживаю образ, ухожу со сцены – вешаю образ в шкаф или, как сейчас говорят, ставлю на паузу. Я есть я, он есть он. Помню, как после репетиций «Анны Карениной», я играл Вронского, приходил домой, и передо мной плыло пространство: я не понимал, где сейчас нахожусь. Тогда старшие коллеги дали мне ценный совет: снимай с себя образ, не ходи в нём, чтобы не стать его заложником.

– А помогли ли вам в жизни какие-то моменты из произведений Гоголя или факты из его биографии?

– Мне кажется, что такие вещи происходят непроизвольно. Ты же думаешь над биографией героя, начинаешь непроизвольно сравнивать себя с ним: а мог бы я так поступить? У тебя начинается внутренний диалог с героем. И что-то внутри может меняться. И, как следствие, могут меняться реакции на события и прочее. Это также в театре: люди приходят на спектакль одними, и выходят немного, а порой, и совершенно другими.

– С начала 2023 учебного года вы стали руководителем театральной студии «Волшебники» для детей 9-17 лет. Что с ними ставите?

– Мы сейчас взяли повесть русского писателя Константина Сергиенко «До свидания, овраг» и трансформировали её. Получилось о подростках, их переживаниях. Потом будем что-то классическое брать.

– Уже есть что-то на примете?

– Я планирую отталкиваться от их интересов. И знаете что? Они очень просят классику! «Женитьбу» Гоголя предлагали. А в прошлом году ставили спектакль по рассказам Чехова.

– Классику тоже будете адаптировать?

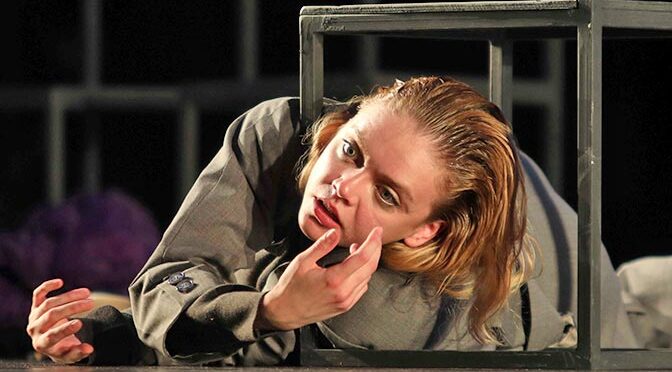

– Не факт! Приведу пример. В «Чайке» Чехова я играю автора. По замыслу режиссёра Томского ТЮЗа Дмитрия Гомзякова, Антон Павлович с самого начала наблюдает за тем, как ставят его пьесу. Однако в финале мы всё равно приходим к известной фотографии, на которой Чехов читает «Чайку» артистам Московского художественного театра, подчёркивая тем самым мысль о том, что как бы мы не трансформировали, классика есть классика.ееее

Автор: Ирина Гюнтер

Фото: Елена Астафьева