Приглашая на свой творческий юбилей, народная артистка России Валентина Бекетова начала со слов любви и благодарности. «Любовь движет всем». «Благодарна Томску и ЛЮДЯМ!»

Начну и я со слов любви и благодарности создавать творческий портрет актрисы. Больше 20 лет каждое утро я поливаю фикус, подаренный мне Валентиной Алексеевной. Поливаю и благодарю за «теплышко» (ее фирменное слово). За живое, пусть и безмолвное присутствие в моей жизни. Вспоминая перед очередным бенефисом любимой артистки ее роли и спектакли, вдруг осознала, что героини Бекетовой стали частью моей жизни.

О рыцарях и принцессе

На этот раз ее зовут Мэгги. Она из бывших принцесс. По крайней мере, Мэгги красива, капризна, требовательна и беззащитна, как и положено принцессам. Ее обязательно нужно защищать. Сделать это может только рыцарь. На эту роль Уилл назначает себя.

Уилл – это муж Мэгги. Он очень умный. Он много читает и ведет аудиодневник своих научных наблюдений. Уилл знает обо всем на свете. Даже о том, что мухи умеют целоваться. Об этом он прочел в журнале National geographic. Всю правду о рыцарях и принцессах узнал из того же источника. Журнал для Уилла – все. Это аз, буки и веди, истина в последней инстанции. Это его университеты. Это его Библия. Он просто помешан на National geographic. И все же Мэгги он любит гораздо сильнее. Но она почему-то ревнует его к журналу. Кипит, как чайник, когда обнаруживает в чемодане, с которым он собрался уйти из дома, ненавистные ей журналы. А Мэгги из тех людей, что верят своим глазам.

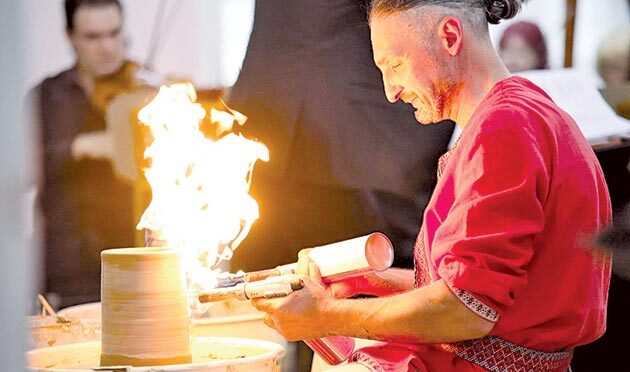

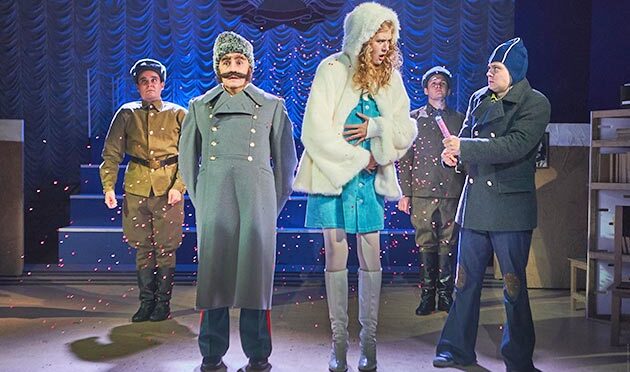

…Перед зрителями – пара пожилых супругов. У них нет детей. Но есть общие воспоминания. Например, о том, как они познакомились 44 года назад. И о том, как поцеловались первый раз. И как хотели расстаться после семи лет супружества… Режиссер Анна Литвякова знакомит зрителей с героями спектакля «Мухи тоже умеют целоваться» в самый драматический для них момент: их отношения на грани разрыва. Кажется, что на этот раз терпению Мэгги придет конец. Действие начинается с отчаянного крика героини Валентины Бекетовой. Она подумала, что муж умер, а Уилл – Евгений Казаков решил всего лишь разыграть жену, чтобы подготовить ее к мысли о его уходе. Сделал он это из любви к Мэгги, но в своем стиле – с научным обоснованием.

Премьера «Мух…» стала бенефисом народной артистки России Валентины Бекетовой. Пятьдесят лет (!) она играет на сцене томской драмы. И эту пьесу Ксении Никитиной о «рыцарях и принцессах» выбрала она, увидев в Мэгги вечное женское – жертвенную любовь, способность прощать и в то же время неистребимую женственность, практичный ум, внутренний железный стержень при всей внешней мягкости и беззащитности.

Это Мэгги приходится защищать, а иногда и спасать семью и мужа от последствий его гениальных проектов. И сколько же нужно терпения, мудрости и любви, чтобы прощать Уиллу все его сумасбродства и принимать его юмор, его мир! У них нет детей, потому что Уилл – это большой ребенок, и все нерастраченное материнство она отдает ему. Но ведь только с ним, с этим вечным мальчиком, бредящем о научных открытиях и путешествиях, Мэгги может себя чувствовать Принцессой.

И при этом в ее принцессе есть что-то от других героинь, сыгранных актрисой за прошедшие полвека. Ироничные интонации Мэгги временами напоминают интонации Голды. Ее поведение во время путешествия «на север» с юным Уиллом вызывает в памяти сцены из спектакля «Лаборатория любви». Препирательства с мужем по поводу «бизнес-планов» созвучны со словесной дуэлью Кристины и Германа («Тустеп на фоне чемоданов»).

В 2021 году вручен знак отличия «За заслуги перед Томской областью».

Любить!

На самом деле неважно, как зовут героиню Валентины Бекетовой – Мэгги или Кристина («Тустеп на фоне чемоданов»), Офелия («Анна в тропиках») или Ида («Женщины на закате в отсутствие мужей»), Валентина («Валентин и Валентина») или Констанция («Женское постоянство»), Васса («Васса Железнова») или Нина («В этом милом старом доме»), донья Росита («Донья Росита, или Язык цветов») или Розовая Дама («Оскар и Розовая Дама»). Неважно, сколько ни дли этот список. Потому что все имена и судьбы – вариации одной темы. Темы любви.

С этой темой актриса впервые вышла перед томским зрителем в 1972 году в спектакле Олега Афанасьева «Валентин и Валентина» по пьесе Михаила Рощина. Самое интимное человеческое чувство в искусстве 1960–70-х становилось предметом острых публичных споров. Любовь стала тем оселком, где человек проверялся на прочность, на человечность. «Любить» – с таким названием в 1968 году на экраны вышел фильм Михаила Калика, а двумя годами позже появилась пьеса Михаила Рощина, которая начиналась с дискуссии о любви: «Какая еще любовь в наше время? И зачем она?»

Томский зритель принял сразу «красивую большеглазую девочку», «удивительно серьезную», как отозвалась о ней народная артистка РСФСР Тамара Павловна Лебедева. Еще она заметила важную особенность почерка Бекетовой: «Думающая актриса».

«Это мой самый любимый спектакль, – признался спустя полвека Александр Галанский. Он написал большой пост о таланте Валентины Бекетовой и о том театре. – Красивый и очень современный спектакль, говорящий со зрителями на их языке. Поставлен и сыгран с такой любовью, с такой нежностью и уважением к людям, пришедшим в театр, с такой музыкальной красотой и высочайшим профессионализмом, с такой высокой степенью доверия к зрителям, что это вызывало единственное чувство – чувство восторга и восхищения».

– Меня до сих пор благодарят за Валентину, а я с ужасом думаю: я же ничего там не создавала, никакого образа! – удивляется и недоумевает народная артистка России. – Просто была на сцене такой, какой была в жизни. Моя Валентина совсем не собирательный образ. Это были мои чувства. Мои мысли…

В вариации на тему любви народная артистка Бекетова вплетает устойчивый мотив страдания. Именно он в сочетании с бескорыстной, жертвенной любовью дает… счастье. Про этот устойчивый мотив партнер по спектаклю «Прошлым летом в Чулимске» Николай Беляк когда-то иронично и точно написал: «Актриса эта в третьей роли играет символ женской боли».

От лирических героинь к острохарактерным, от трогательных и пылких до колких, насмешливых, язвительных, от абстрактно-поэтических до осязаемо-бытовых – актриса вела и каждый раз усложняла тему. Менялись образы, характеры, способы существования на сцене, жанры, а Бекетова продолжала и продолжает разрабатывать и обогащать своими вариациями тему любви.

Сегодня Валентина Алексеевна убеждена, что в соотношении «тема – автор» для нее всегда важнее тема. Всегда важен тот заряд, который уходит от актера в зал. Мощность бекетовского заряда такова, что он работает и спустя годы.

Нравственным стержнем в спектакле «Поминальная молитва», поставленном Олегом Пермяковым по пьесе Григория Горина, была Голда Бекетовой. И более 20 лет он жил благодаря удивительной способности актрисы наполнять своей энергетикой пространство сцены. Именно Валентина Бекетова была инициатором восстановления этого спектакля на сцене томской драмы в 2017 году. Посмотреть на ее Голду приезжали критики из Новосибирска, Петербурга и Москвы. И всякий раз после сцены, когда умирающая Голда помогала своей дочери рожать, зал накрывала волна всхлипов, шмыганий носом – удержать слезы было почти невозможно.

Такая же реакция была и на ее Вассу Железнову. Работа с режиссером Театра Российской армии Александром Бурдонским стала важным этапом в творческой биографии актрисы. Но именно под Бекетову режиссер-постановщик дописал Горького: в финале Людочка, младшая дочь Вассы, когда волевая, сильная Васса вдруг начинает оседать из-за сердечного приступа, в отчаянии кричит: «Мама!» Потому что материнское, женское начало в Вассе Бекетовой оказалось сильнее ее практического ума и деловой хватки.

– Мне повезло. Все лучшие качества в человеке – сострадание, человечность, любовь, душевное тепло, добро – есть в моих героинях. И я рада, что в моей творческой биографии были и Голда, и Розовая Дама, и Васса…

На зрительские слезы, вызванные актерской игрой, Валентина Бекетова реагирует с пониманием и улыбкой, излишнюю серьезность снимает анекдотом: «Две женщины встречаются в магазине. Одна другой говорит: «Вчера ходила в театр. Поплакала. Так хорошо отдохнула!» Этот секрет «отдыха» древние греки называли катарсисом – очищением слезами.

В 2022 году первой из всех работников культуры и искусства награждена почетным знаком «За вклад в культуру Томской области».

Театр и судьба

В театре за «женскую боль» в основном отвечают драматурги. В пьесах Рощина, Вампилова, Арбузова, Горина, Лорки, Горького и других мастеров драмы, с которыми Бекетова сталкивалась не раз и как актриса, и как режиссер и художественный руководитель литературно-художественного театра ТГУ, этого материала предостаточно.

И все-таки есть еще один драматург, который придумывает такие сюжеты, что питают творческую энергию художника долгие годы. Этот драматург – жизнь. Когда я спрашивала Валентину Алексеевну, много ли в ее Голде от ее мамы, она пожимала плечами, мол, не знаю. А потом я услышала монолог-признание, который многое объяснил в природе «женской боли» героинь Бекетовой.

– Я рано осталась без родителей. В двадцать четыре у меня уже ни мамы, ни папы не было. Я поздний ребенок, поскребыш. После войны все хотели быть счастливыми. Рожали детей. Я пошла в школу, а папа вышел на пенсию. Он был участником трех войн. Папа никогда не рассказывал мне о войне дома. И я не спрашивала. И вот однажды я отдыхала в пионерском лагере, и нам объявили, что «сегодня к нам придет ветеран». И вдруг я обнаруживаю своего папу!.. Он родился в конце XIX века, на его долю выпали и Первая мировая, и революция, и Гражданская, и карело-финская, и Великая Отечественная войны. Какие нужно было иметь силы, чтобы в таком возрасте, имея за плечами такой опыт, снова уйти на фронт. Это как у Шолохова «Они воевали за Родину». Помните, там все немолодые…

Мой папа – второй мамин муж. Они познакомились с ним в госпитале. К тому времени мама уже овдовела, получив в конце 1944-го похоронку. Мама – расейская, воронежская. В Сибирь они бежали от голода. Мама родила семь детей, а в итоге осталось только двое. Дети умирали от детских болезней… Мама перенесла столько испытаний! Она сама росла без матери, оставшись в семье за старшую. Я помню, как с мамой мы поехали на ее родину, где жила моя тетя, ее сестра. И все дни, что провели в той деревне, она плакала. Вот такие мои детские воспоминания: мама в слезах. Поэтому не любовь, а скорее чувство острой жалости к родителям, пронзительной боли к тому поколению, которое пережило ту войну.

Когда умерла мама, меня ничего уже не держало в Новосибирске. Я была молода, влюблена, замужем за талантливым актером Анатолием Лукиным. У меня уже родилась Катюшка. Но мы не собирались ехать в Томск. Скорее, в Воронеж. Нас там ждали. Но есть Судьба. (Что значит «человек определяет сам судьбу»? Нет, кто-то его ведет!) Приехал Толя Пискунов, который знал моего мужа. Они оба павлодарские. И Толя стал звать Лукина: «Поехали. Такое дело – новый директор. Какая-то очень творческая команда». Мы думали всего две минуты. И вот мы стоим на летном поле в новосибирском аэропорту, которого уже нет. На летное поле вышли друзья. У меня подмышкой Катин матрас. И нас сажают в самолет…

Первый спектакль, который я увидела, был «Клоп». И я была потрясена! Это был культурный шок. Это был спектакль, куда хотелось. У меня есть фотографии, где я в массовке играю. Первый сезон был удачный. Я познакомилась с Володей Суздальским. (В своей книге «Театр уж полон» Суздальский о рощинской Валентине напишет: «Впервые за много лет театральный Томск услышит вопрос: нет ли лишнего билетика?». – Примеч. Т. В.) А через год Лукин создал литературно-художественный театр в университете, после его отъезда из Томска этот театр подхватила я и уже 36 лет веду.

И вот, возвращаясь из отпуска после первого сезона, едем на такси по мосту, подъезжаем к Лагерному саду. И вдруг я вижу эти деревья, что сбегают вниз, к мосту. И от этой красоты что-то екнуло внутри. И я поняла, что с этого момента я приняла Томск.

«Спасибо вам и сердцем, и рукой…»

(Продолжение монолога)

Были периоды, когда я по три сезона не получала новых ролей. И тогда меня спасал университет, мой театр.

…Я благодарна первому мужу за те минуты счастья, что подарил. И за те минуты одновременного прикосновения к чему-то настоящему – к стихам. И за ЛХТ.

Да, в этом театре я встретила нынешнего мужа, Вячеслава Радионова. Но кто вам сказал, что это я привела его в драму? Я была в шоке, когда узнала, что он принят в труппу! А все потому, что Олег Пермяков увидел мой спектакль в ЛХТ «Моя парижанка», и ему понравился Слава. «Почему в моей труппе нет такого актера?» И, не говоря мне ни слова, Слава пошел к Олегу Рэмычу «показываться»… Мне в Славе нравится то, что он всегда все решения принимает сам.

…Благодарна Феликсу Григорьяну. Он нам показал, что такое хороший театр. Помню его прищур и тихое замечание: «Чо, ты там играешь?..» Я не была главной актрисой для Григорьяна, но у меня всегда была работа. Задним числом понимаешь, что чувство благодарности всегда рядом с чувством острой несправедливости. Это я о том, что на гастролях в Ленинграде Григорьян заменил меня в роли Тани в «Прощании в июне» на другую исполнительницу. Было больно, но к тому моменту мне уже надоели лирические героини, и я решила, что переросла это амплуа. Однако, вернувшись домой, в Томск, вновь пришлось выйти в этой роли. Потому что на мой отказ играть Феликс Григорьевич задал мне вопрос: «Ну что, Валюша, мне снимать спектакль?» А на это я пойти не могла. Театр выше актерского самолюбия.

Я благодарна своим партнерам… В первые годы в Томске мне было так удивительно, что и Тамара Павловна Лебедева, и Людмила Ивановна Долматова ко мне отнеслись по-матерински. Я дружила с каждой из них до последних их дней. Я не помню, разбирали ли мы роли или еще чего-то. Но благодарна за те чисто человеческие отношения.

Благодарна Маше Смирновой. Она была больше чем завлит. Она была корневой системой томской драмы. Между прочим, именно Маша нашла для моего бенефиса пьесу Баэра «Тустеп на фоне чемоданов», она же и Гену Полякова в качестве партнера предложила. Светлая им всем память…

В буклете к бенефису я не называю имен, потому что невозможно перечислить тех, кому благодарна. Кроме театральных имен, надо называть университетские, и имена врачей…

Сегодня и сейчас я благодарна и Анечке Литвяковой, которая поставила «Мух…». Она замечательная. Она понимает, как делать настоящий театр, у которого есть будущее, есть человеческие отношения, а не набор фокусов и функций. У нее мужской характер при ее хрупкости. И Жене Казакову благодарна, какой он замечательный партнер! И молодым актерам, что играют с нами, – Даше Омельченко и Александру Горяинову…

…Любить, благодарить и помнить – без этого не прожить. И жизнь будет благодарить новыми встречами, новыми ростками жизни. Если поливать фикус каждый день, он будет зеленеть вечно.

Справка «ТН»

- Валентина Алексеевна Бекетова родилась 1 июня 1947 года в Новосибирске.

- После окончания Новосибирского театрального училища (1969) работала в Новосибирском театре юного зрителя.

- С 1972 года – актриса Томского драматического театра.

- За 50 лет Валентиной Бекетовой сыграно более 100 разнохарактерных ролей в различных жанрах и стилях.

- Работала с такими режиссерами, как заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии Феликс Григорьян, народный артист России Александр Бурдонский, заслуженный артист России Олег Афанасьев, заслуженный деятель искусств России Олег Пермяков, Юрий Ильин, заслуженный деятель искусств России Юрий Пахомов, Александр Шуйский, Александр Огарев, Сергей Куликовский, Сергей Филиппов и другими.

- Трижды была удостоена премии областного театрального конкурса «Маска» в номинации «Лучшая женская роль» за роли Голды в спектакле «Поминальная молитва» Г. Горина (1991), Констанции в спектакле «Женское постоянство» С. Моэма, Ее в «Лаборатории любви» П. Гладилина (2001). Более 20 лет играет моноспектакль «Тебе – через сто лет» по стихам Марины Цветаевой.

- О ее актерских работах писали журналы «Театр», «Страстной бульвар, 10», «Петербургский театральный журнал», «Театральная жизнь».

- Преподавала на актерском курсе Томского филиала Екатеринбургского театрального института.

- В 1997 году присвоено звание заслуженной артистки РФ.

- В 2006 стала лауреатом областной премии в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.

- В 2012 году была удостоена звания «Народный артист РФ».

- В 2012 году получила премию «Человек года в Томске» в номинации «Творчество».

- В 2021 году вручен знак отличия «За заслуги перед Томской областью».

- В 2022 году первой из всех работников культуры и искусства награждена почетным знаком «За вклад в культуру Томской области».

- С 1986 года руководит литературно-художественным театром Томского госуниверситета.

- Как режиссер поставила в ЛХТ 18 спектаклей по произведениям русских и европейских драматургов и поэтов.

- Награждена медалями «За вклад в развитие Томского государственного университета», «За заслуги перед Томским университетом».

- Замужем за актером Томского театра драмы Вячеславом Радионовым. Имеет взрослую дочь, двое внуков.

Татьяна Веснина

Фото из архива театра драмы