Онкологические больные встали перед выбором: качественное обследование сегодня, но за деньги или в будущем, но бесплатно

Амбулаторные обследования в томском НИИ онкологии с 2012 года стали платными. За бесплатными консультациями пациентам предлагают обращаться в областной онкологический диспансер. Граждане не согласны: диагностические возможности института выше, а условия, в которых ведется прием, лучше. Почему же теперь за гарантированную государством помощь приходится отдавать деньги?

«У нас огромный поток пациентов, но пока официальных распоряжений об увеличении ставок мне не поступало».

Сергей Коломиец, главный врач томского онкологического диспансера

Рассчитывать только на себя?

– Прием у врача и анализы – около 2,5 тыс. рублей, необходимо показываться перед каждым курсом химиотерапии. Плюс примерно раз в квартал нужно более глубокое обследование – это около 20 тыс. рублей. Плюс восстановительное лечение – на препараты ежемесячно уходит до 3 тыс. Плюс более качественное питание. Пенсия по инвалидности – около 7 тыс. рублей. Как получить качественную помощь, не став при этом обузой для родных?

Этим вопросом 38-летняя Оксана задается с января 2012-го, когда перед очередным курсом химиотерапии узнала, что все обследования за рамками госпитализации в НИИ онкологии ей придется оплачивать самой. Рак молочной железы с метастазами у нее обнаружили четыре года назад – как это часто бывает, случайно. Позагорав в солярии, женщина заметила на груди небольшое шелушащееся покраснение и обратилась в онкодиспансер.

– Вежливый персонал, хорошие специалисты, но очереди по 30–40 человек и совершенно неподобающие условия: в коридорах душно, некомфортно, явно недостаточная техническая оснащенность, – вспоминает Оксана. – Помню, рядом со мной стоял мужчина, судя по внешнему виду, из глубинки. Ему было очень плохо. Он проделал такую дорогу до города и уже не первый час ждал приема стоя, потому что там негде было присесть.

Оксане тогда чудом удалось попасть на лечение в НИИ онкологии. Обратиться за помощью именно в институт советовали врачи и знакомые.

– Там – передний край медицины: новейшее оборудование и препараты, высококлассные специалисты. Вот только учреждение это единственное на всю Сибирь и Дальний Восток. Поэтому попасть туда для томичей считается большой удачей, – замечает Оксана.

Последние полгода болезнь ее не беспокоила. Но в 2012-м у женщины вновь нашли метастазы. Обращаться за помощью в онкодиспансер смысла нет, считает Оксана, но и лечение в НИИ она не потянет.

– Наверное, за рубежом люди лечатся от рака не только за счет государства: есть благотворительные фонды, страховые компании, но мы еще не успели всего этого накопить, – рассуждает Оксана. – Выходит, чтобы получить качественную медпомощь, в нашей стране нужно рассчитывать только на себя? Я знаю женщину, которая приезжает в НИИ онкологии из области, и у нее всегда есть деньги только на обратный билет. А если ей скажут, что раз в три недели нужно готовить 2,5 тыс. рублей, чтобы попасть к нужному специалисту? Люди в панике, очень боятся, возмущаются у регистратуры НИИ. Но все, что там могут сказать: обращайтесь в онкодиспансер.

Чужие задачи

– Мы не должны заниматься диспансерным наблюдением – законом установлено, что это задача региональных служб, – говорит директор томского НИИ онкологии Евгений Чойнзонов.

Порядок, по которому диагностика, лечение и пожизненное наблюдение пациентов полностью лежит на плечах муниципальных и областных поликлиник и диспансеров, установлен в России еще в 2009 году. Задачи НИИ – научная деятельность, поиск новых и совершенствование существующих методик лечения, оказание высокотехнологической медицинской помощи. В томском институте в свое время пошли пациентам навстречу, взяв на себя часть функций онкодиспансера, надеясь, что ситуация в нем изменится.

– При этом амбулаторное наблюдение в институте никогда не финансировалось: мы это делали за счет средств РАМН, изыскивали возможности, чтобы помогать людям, – говорит главный врач НИИ онкологии Юрий Тюкалов. – Сибирское отделение РАМН постоянно делало нам на этот счет замечания и даже запретило называть отделение амбулаторно-поликлиническим – теперь это консультативно-диагностическое отделение, где мы можем только проводить отбор пациентов для высокотехнологического лечения и тематических больных для специализированного лечения согласно научным планам института. Все наши врачи работают в стационаре. Исходя из каких соображений и средств клиника должна дообследовать амбулаторных пациентов и проводить им дальнейшее диспансерное наблюдение с применением дорогостоящих методов диагностики?

НИИ онкологии и так перегружен стационарными больными, ощущая при этом серьезное недофинансирование. По программе госгарантий на оказание высокотехнологической медицинской помощи жителям Сибири и Дальнего Востока в 2012 году учреждение получило 1,4 тыс. квот. Еще около 1,4 тыс. пациентов смогут пролечиться за счет РАМН – речь о тематических больных. Юрий Тюкалов приводит цифры за 2011 год: при сопоставимом количестве квот было пролечено 3 207 человек, а стоимость квоты не менялась уже четыре года.

– Мы идем людям навстречу: число томских пациентов традиционно переваливает за половину, – говорит Юрий Тюкалов. – Но наши ресурсы не безграничны. При этом состояние областного онкологического диспансера действительно очень тяжелое. Сегодня люди вынуждены проходить дообследование за свои деньги в различных учреждениях города потому, что региональная система онкологической помощи у нас в плачевном состоянии.

Промедление преступно

– Томский онкологический диспансер – один из самых слабых в Сибири, – соглашается руководитель Управления Росздравнадзора по ТО Михаил Чиняев. – Не хватает специалистов, площадей для приема и госпитализации, огромные очереди… Но заниматься амбулаторным обследованием и лечением – это, конечно, задача не научного института. В нашем регионе улучшается ситуация с первичной помощью, в поликлиниках области открываются онкологические кабинеты, но как только опухоль выявляют, люди по месяцу или больше ждут оказания специализированной помощи. А пока человек ждет своей очереди в диспансер, его болезнь усугубляется, и такое промедление – преступно!

– Область финансирует разные проекты, но на онкодиспансер денег найти не может, – замечает Юрий Тюкалов. – Не поверю, что нет площадей. Вспомните, диспансер располагался на пл. Ленина, но здание признали аварийным, а сейчас там что? Магазины! Надо уже признать, что у нас в Томске не дефицит, а отсутствие полноценной региональной онкологической службы, и руководству области нужно срочно принимать решения.

Счастливое завтра

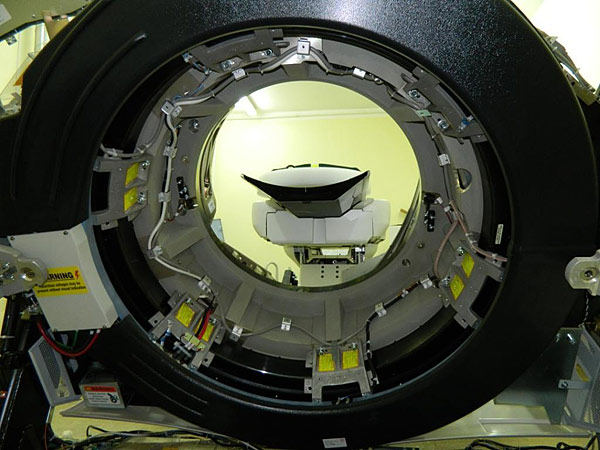

– К сожалению, сейчас мы имеем ситуацию, когда высококвалифицированные кадры, профессионалы работают в условиях устаревшей материально-технической базы, – комментирует ситуацию заместитель начальника Департамента здравоохранения Томской области по лечебно-профилактической работе Елена Тимошина. – Помещения диспансера расположены в разных частях города (поликлиника на пр. Ленина, стационар и радиологическое отделение на площадях ОКБ в крайне стесненных условиях), есть нехватка операционных. Все это негативно сказывается и на качестве лечения больных. В связи с этим областная власть в лице губернатора обозначила онкологию как приоритет в здравоохранении. На 2012–2013 годы запланировано строительство радиологического каньона, который является основным условием включения Томской области в федеральную программу по совершенствованию онкологической помощи, которая будет действовать до 2015 года. Если область станет участником данной программы, то за счет средств федерального бюджета регион получит высокотехнологическое лучевое оборудование на сумму 450 млн рублей. На строительство каньона в областном бюджете предусмотрено на 2012–2013 годы 450 млн рублей. Сейчас завершаются проектные работы.

По словам Тимошиной, также на этапе разработки находится проектно-сметная документация для строительства хирургического корпуса онкологического диспансера, который будет располагаться на территории больничного городка ОКБ, и, соответственно, там же будет размещена современная многопрофильная онкологическая поликлиника. Но это, увы, ожидания лишь завтрашнего дня.

Статфакт

В 2010 году в Томской области было выявлено 4 122 новых случая заболевания раком. Уровень общей заболеваемости – 395 случаев на 100 тыс. населения, что превышает показатели 2009 года на 6,1%. Чуть более 45% больных впервые выявляются на ранних стадиях заболевания. Летальность в первый год установления диагноза по Томской области в 2010 году составила 32,4%. В течение последних 4 лет в области наметилась положительная тенденция к снижению показателя одногодичной летальности. Увеличивается доля пациентов с I и II стадиями рака, что говорит об улучшении диагностики.