1 ноября прошлого года бывшая томичка Елена Ульянова покинула Москву и возглавила маленькую частную телекомпанию «6 канал» во Владимире. Многих это удивило: какой профессиональный интерес для теледивы такого масштаба может представлять город с населением 350 тыс. человек? Впрочем, спустя полгода Елена Захаровна вновь сменила место работы – перебралась в Минск на должность главного продюсера телерадиокомпании союзного государства Россия – Беларусь. Во Владимир приезжает в командировки…

Во Владимире

Медиасообщество Владимира не очень доброжелательно встретило Елену Ульянову. СМИ писали: «варяг», «ставленница партии власти». Дело в том, что Ульянова возглавила телеканал сразу после смены его владельцев. И многие коллеги восприняли этот факт как желание неких сил «подкорректировать» редакционную политику независимого СМИ. Некоторые во Владимире так думают до сих пор: конфликтные отношения между «6 каналом» и властями Владимирской области не улажены.

– Естественно, нижегородские бизнесмены, новые собственники телеканала, поставили передо мной некие задачи. Но не политического, а скорее технического толка: «6 канал» раньше работал в структуре холдинга, не был самостоятельным, мне предложили сделать из него полноценный канал, который будет работать в своем формате, – пояснила Елена Захаровна. – Занимаюсь этим с удовольствием.

Возможно, кто-то счел мое назначение во Владимире несущественным, но для меня оно, напротив, стало прорывом. Я человек творческий: всегда генерировала идеи, воплощала различные проекты. Но, перебравшись в Москву, оказалась исключительно на административной работе. Спустя время поняла, что это, видимо, не мое. Поэтому предложение вернуться в телевизионную жизнь меня вдохновило.

Настороженность медиасообщества Владимира Ульянову тревожит не сильно, у нее есть и более серьезные проблемы. Самая главная – отсутствие специалистов.

– Близость Москвы не дает городу развиваться: столица высасывает знатоков своего дела. Я пошла по пути создания импровизированной телешколы: вместе с землячкой Анастасией Бедаревой (работала в ГТРК «Томск») набираем неопытных, учим будущих режиссеров, журналистов, операторов, с ними и работаем. Пока и они не уедут…

В Минске

Весной Елена Ульянова стала главным продюсером телерадиокомпании союзного государства Россия – Беларусь, где сейчас занимается продюсированием глобального исторического проекта «Каникулы в историю». В нем участвуют дети из разных стран – России, Белоруссии, Франции.

– Одни будут изучать историю своей семьи, другие заниматься реконструкцией событий, третьи собирать артефакты… Проект знаковый и очень сложный с точки зрения географии, а место встречи всех участников проекта – Франция. В связи с проектной деятельностью мне приходится очень много ездить. К примеру, в прошлую пятницу я была во Владимире, на выходные слетала в Томск (здесь же у меня родители, дети, внуки), во вторник работала в Минске, в четверг – в Смоленске, откуда поехала в Москву. Но пока эта динамика мне и по душе, и по силам, – оптимистична Ульянова.

коротко

О взаимоотношениях с властями

– Коса на камень нашла на пустом месте. Думаю, представители администрации Владимирской области так нервничают в связи с неизбежной сменой главы региона. Чиновники считают все материалы «6 канала» предвзятыми. С целью отсеять неугодных журналистов в стенах администрации родилось требование: на съемки пускать только аккредитованных журналистов. Наш канал принципиально получать аккредитацию отказался: зачем? Есть Закон о СМИ.

справка

Елена Ульянова, тележурналист. С 1990 года – редактор Северской телекомпании. С 1993 по 1995 год – редактор программ ГТРК «Томск». Автор и ведущий популярных проектов «Телеказино», шоу «Алиса», позже владелица телеканала «Алиса». С 2008 года возглавила ГТРК «Томск», в 2010 году стала руководителем регионального департамента ВГТРК и уехала в Москву.

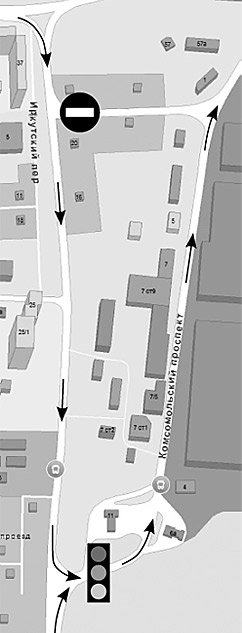

• «Владимир – очень комфортный город: компактный, малоэтажный. Первое, что меня удивило: движение общественного транспорта организовано с точностью до минуты. На каждой остановке есть расписание, которое ориентирует пассажиров. Разумеется, сразу вспомнила Томск: столько раз говорили о подобном оснащении, но до сих пор ничего не изменилось», – говорит Елена Ульянова