Фото: Юрий Цветков

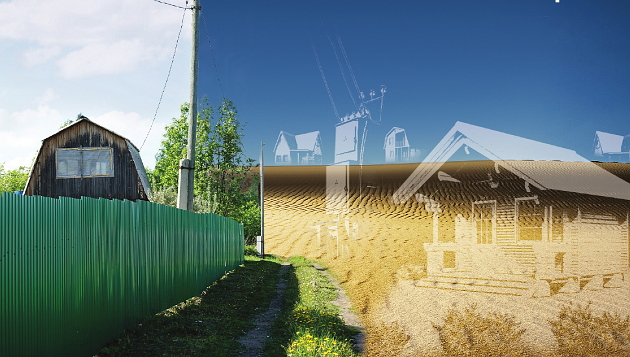

В дачном раю, расположенном в районе деревни Просекино, существует множество сказочных королевств. В обычном мире эти волшебные государства именуются очень прозаично – садовые некоммерческие товарищества (СНТ). Однако ежедневно там происходят самые настоящие чудеса, от которых у непосвященных людей ум за разум заходит.

Например, в СНТ «Ветеран Сибэлектромотор» на неизвестно где расположенных земельных участках стоят невидимые домики, к ним тянутся призрачные провода, по ним струится несуществующее электричество, а за него неустановленные дачники платят вполне реальные деньги. На территории этого королевства законы Российского государства практически не действуют. Более того, попытка жителя королевства действовать по закону сразу же ставит его вне закона.

Дачный рай

В 2010 году юрист, арбитражный управляющий и предприниматель Юрий Федораев и его жена Елена Шелыванова купили два расположенных по соседству участка в одном из лучших дачных мест в окрестностях Томска – за поселком Аникино, по коларовской трассе налево. Красивая природа, близость к городу, хорошая транспортная доступность и наличие коммунальной инфраструктуры давно превратили этот район в хрустальную мечту томских дачников.

Правда, была в этой бочке меда и непременная ложка дегтя. Оказалось, что садовое товарищество «Василек», на территории которого находятся оба участка, существует только на бумаге. В реальности у товарищества нет ни юридического лица, ни правления, ни печати, ни председателя – ничего. Только перечень собственников от 1993 года. Поэтому владельцы нескольких десятков участков, расположенных на территории несуществующего «Василька», примкнули к соседям – СНТ «Ветеран Сибэлектромотор». В начале 1990-х годов эти садовые общества были созданы при одном предприятии – «Сибэлектромоторе».

Юрий Федораев с женой написали заявление на вступление в «Ветеран СЭМ» и стали ежегодно платить членские взносы. В том же 2010 году Федораев заплатил 4 тыс. рублей за подключение к электричеству, и электрик товарищества подключил его домик к линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Эта ЛЭП, проходящая в метре от границ участков супружеской пары, была построена в 2007 году за счет областного бюджета и обеспечивала электроэнергией несколько садовых товариществ. Трансформаторная подстанция, понижающая напряжение с 10 до 0,4 кВ, находилась в ведении СНТ «Надежда». «Ветеран СЭМ» получал энергию от «Надежды» и передавал ее садоводам, в том числе тем, чьи участки находились в несуществующем «Васильке».

В 2012 году Елена Шелыванова заплатила в СНТ «Ветеран СЭМ» 7 тыс. рублей за подключение воды. После этого набор счастливого дачника для супругов сложился практически полностью: участки, домики, электричество и вода.

Переворот и развод

Тихое дачное счастье закончилось у Федораева в 2015 году.

В 2013 году в «Ветеране» сменилась власть. Вместо прежнего председателя Калгина правление избрало Николая Власова. Юридически это было сделано, мягко говоря, не очень правильно. В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 21 Закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» избрание председателя правления и досрочное прекращение его полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания членов (собрания уполномоченных), если уставом такого объединения не установлено иное. Устав СНТ «Ветеран СЭМ» не предусматривал выборы и перевыборы председателя членами правления, только общим собранием.

В 2013 году мало кто из садоводов встревожился по поводу этого «дворцового переворота», потому что поначалу он практически не повлиял на жизнь подданных дачного королевства. Но в 2015 году произошел внешний конфликт между двумя садоводческими государствами – «Ветераном СЭМ» и «Надеждой». Электрической мощности не хватало для всех дачников, напряжение в сети зачастую было в два раза ниже положенных 220 вольт, а в результате перегрузок трансформаторная подстанция периодически выходила из строя.

В апреле 2015 года в очередной раз сломался трансформатор. Среди садоводов был брошен клич: сдавать по 500 рублей на ремонт трансформаторной подстанции. Елена Шелованова сдала требуемую сумму в СНТ «Ветеран СЭМ». Однако электричество на участках Федораева и его жены так и не появилось.

После починки трансформатора правление СНТ «Надежда» решило, что хватит поставлять соседям электричество – его и самим не хватает. И в июне отключило от электроэнергии ту часть ЛЭП, от которой были запитаны участки «Ветерана СЭМ».

Кина не будет

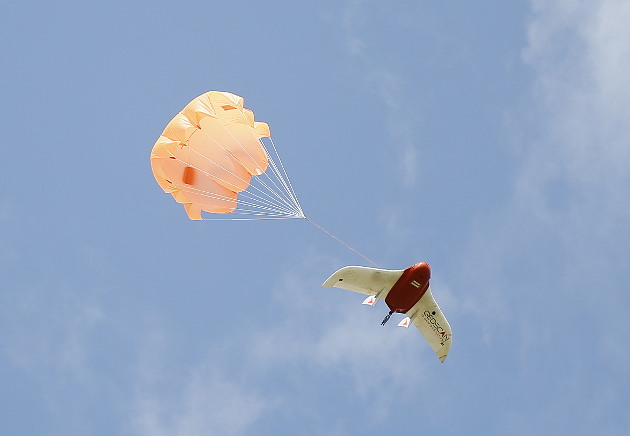

Оставшись без электричества, члены СНТ «Ветеран СЭМ» решили сами построить высоковольтную линию и трансформаторную подстанцию. Благо областной бюджет выделяет средства на поддержку садоводческих товариществ. Осваивает эти деньги региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» (РО ТО ООО «Союз садоводов России»).

После переговоров садоводов с общественной организацией было принято решение о строительстве ЛЭП и подстанции на условиях софинансирования: половину стоимости оплачивает СНТ «Ветеран СЭМ», половину – Союз садоводов России. В договоре значится, что оба заказчика платят подрядной организации по 447 тыс. рублей. Соответственно, членам СНТ пришлось тряхнуть мошной и собрать солидную для них сумму.

Садоводов призрачного «Василька», считавших себя полноправными членами СНТ «Ветеран СЭМ», эти дорогие, но необходимые и в чем-то даже приятные хлопоты обошли стороной. Потому что правление «Ветерана СЭМ» решило не делиться с ними будущей электроэнергией.

– 25 июля 2015 года какие-то шабашники сняли провода с линии у моего участка и демонтировали опору ЛЭП, – вспоминает Юрий Федораев. – Они сказали, что сделали это по указанию председателя СНТ «Ветеран СЭМ» Николая Власова. При этом в работу объекта повышенной опасности они вмешались по устной договоренности, никакого наряд-задания и договора о подрядных работах у них не было. Власов заявил, что снятые провода и столб нужны ему для подключения насоса скважины в его СНТ. А еще – что разобранная линия никому не нужна, что мы для его СНТ чужие и электричества у нас больше не будет.

Федораев заявил в полицию о краже проводов и опоры ЛЭП. Как юрист, он рассудил, что линия ЛЭП, построенная на бюджетные средства, не может быть собственностью садоводов. Тем более что она была сдана в эксплуатацию за три года до создания СНТ «Ветеран СЭМ».

В 1992 году было создано СНТ «Ветеран», но оно прекратило свое существование весной 2007 года. СНТ «Ветеран СЭМ» как юридическое лицо возникло в июне 2010 года. Оно располагалось в границах предыдущего «Ветерана», но имело другие реквизиты. А ЛЭП напряжением 0,4 кВ была сдана в эксплуатацию летом 2007 года, когда старый «Ветеран» уже почил в бозе, а новый еще не родился.

Полиция в возбуждении уголовного дела отказала. Основание – как пояснил следователю Власов, ЛЭП принадлежит СНТ «Ветеран СЭМ», которое имеет право распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению. А гражданин Федораев не является членом СНТ «Ветеран СЭМ», так как относится к СНТ «Василек». Следовательно, подключать его к электроэнергии должно правление «Василька».

Источник жизнеобеспечения

Поначалу Юрий Федораев хотел решить вопрос о восстановлении электроснабжения мирным путем. По его словам, это можно было сделать в обход закона, как обычно и делается в СНТ. Но ему нужно было по закону, чтобы никто больше не мог его отключить. Оказалось, что законный путь – самый тяжкий и даже тупиковый.

– Я говорю председателю одного из соседних СНТ: «Вот 50 тыс. рублей, подключи меня к электричеству через свое товарищество, я деньги буду платить регулярно». А он мне отвечает: «Ты же хочешь, чтобы я подключил тебя по закону? А я тебя могу подключить, только пока я председатель. Запишу тебя в тетрадку, буду говорить, что ты свой. Но если вдруг сменится власть, то новый председатель тут же сможет тебя вычеркнуть и отключить, сказав, что ты чужой», – вспоминает Федораев.

Тогда арбитражный управляющий, имеющий большой юридический опыт в сфере недвижимости и ЖКХ, решил восстановить свои права через официальные органы власти. Он тщательно проштудировал законодательство и убедился, что оно на его стороне.

Во-первых, согласно статье 546 ГК РФ «Изменение и расторжение договора энергоснабжения» энергоснабжающая организация вправе прервать подачу электроэнергии, прекратить или ограничить в одностороннем порядке абоненту-гражданину только в двух случаях:

1) когда неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан;

2) когда необходимо принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии.

Во всех остальных случаях, даже при наличии задолженности за электроэнергию, отключать абонента можно только по решению суда. Данный пункт в Гражданском кодексе появился после так называемых веерных отключений 1990-х годов, когда энергетики за долги отключали всех подряд – от рядовых потребителей до больниц и воинских частей. Государство официально признало, что электроэнергия является не обычным товаром, а одним из основных источников жизнеобеспечения, лишать доступа к нему можно только по суду.

Во-вторых, статья 540 ГК РФ «Заключение и продление договора энергоснабжения» говорит: «в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети».

То есть после того как Федораев уплатил за подключение в СНТ «Ветеран СЭМ» и был подключен к линии ЛЭП главным энергетиком товарищества, договор считается заключенным. Тем более помимо платы за подключение у Федораева и его жены имеются квитанции об оплате за потреб-ленную электроэнергию именно в СНТ «Ветеран СЭМ», а не в СНТ «Надежда» или какую-либо другую организацию. Это публичная оферта, которая не требует письменного заключения договора. Как в магазине: доказательством заключения договора о продаже товара является факт его оплаты. И как покупателя не волнует, где магазин взял этот товар – у производителя или посредников, так и абонента не должно волновать, где берет электроэнергию организация, с которой у него заключен публичный договор об энергоснабжении.

На электросчетчике, по которому Федораев платил за электричество, стоит пломба СНТ «Ветеран СЭМ».

Противостояние

Вооружившись законами, Юрий Федораев пошел отстаивать свои права в суд, прокуратуру, антимонопольную службу и прочие контролирующие и правоохранительные организации. Но практически всюду проиграл, позиция СНТ «Ветеран СЭМ» показалась судьям и прокурорам более логичной. Причем зачастую решение принималось не по сути иска, а по второстепенным основаниям.

Например, требуя признать избрание Власова председателем незаконным, Елена Шелыванова указала в иске, что снимать одного председателя и избирать другого может только общее собрание членов СНТ, а не правление, что земельного участка в границах товарищества Власов не имел и его членом не являлся и т.д. Томский районный суд отказал в удовлетворении иска не потому, что признал избрание Власова законным, а потому, что Шелыванова не является членом СНТ «Ветеран СЭМ». И по этой причине вроде как не имеет права вмешиваться в деятельность садового товарищества.

Показания бывшего председателя Калганова о том, что Федораев и Шелыванова писали заявления о вступлении в СНТ, платили членские взносы и потому являются полноправными членами садового товарищества, суд во внимание не принял. Потому что мало написать заявление: рассмотреть его и принять в члены СНТ может только общее собрание. А оно по поводу приема данных граждан, как и остальных собственников «Василька», в состав СНТ «Ветеран СЭМ» не проводилось.

Когда осенью 2015 года высоковольтная линия и трансформаторная подстанция были построены и в домах дачников из «Ветерана СЭМ» появился свет, дома собственников несуществующего «Василька» остались темными. С одной стороны ведущую к ним ЛЭП напряжением 0,4 кВ отрезало СНТ «Надежда», а с другой – СНТ «Ветеран СЭМ».

Миражи

Поняв, что вернуть электричество через СНТ не получится, Юрий Федораев решил пойти другим путем. С 2007 года члены садовых и дачных обществ получили право переходить на индивидуальные договоры с энерго-

сбытовыми компаниями. Причем собственники электросетевого хозяйства, через которое потребитель опосредованно получает электроэнергию от энергосбытовой компании, не имеют права препятствовать перетоку электроэнергии и требовать за это оплату.

Устанавливается также и максимальная плата – не более 550 рублей – за техническое присоединение для бытовых потребителей при условии, если расстояние от границы их участка до точки подключения не превышает 500 метров в сельской местности.

«Томскэнергосбыт» согласился заключить прямой договор на поставку электроэнергии, но только после того, как Федораев представит документы, подтверждающие технологическое присоединение его дома к объекту электросетевого хозяйства СНТ или Томской распределительной компании (ПАО «ТРК»).

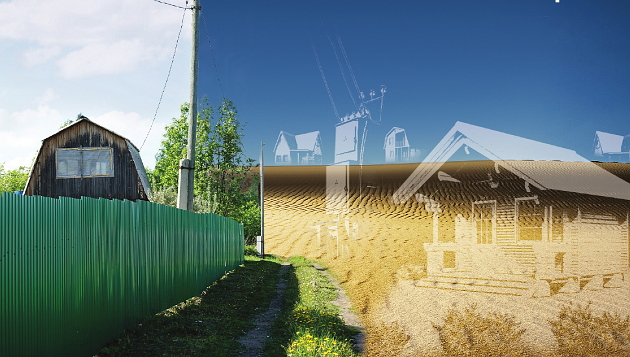

Поскольку ЛЭП напряжением 0,4 кВ никакому СНТ не принадлежит, Федораев обратился в ПАО «ТРК». Там он получил техусловия на подключение, прочитал их и испытал настоящий шок. Ему предлагалось заплатить за присоединение 2,658 млн рублей, так как ближайшая к его участку ЛЭП располагается от него на расстоянии почти 4 километров! А те две линии напряжением 0,4 и 10 кВ, которые проходят в нескольких метрах от его участка, в ТРК не значатся.

Ростехнадзор, контролирующий эксплуатацию объектов повышенной опасности, администрация Томского района и ряд других организаций также сообщили, что об этих линиях им ничего не известно. По документам их вообще нет. Под их строительство не выделялись земельные участки, их никто не принимал на баланс и, соответственно, никто не отвечает за их содержание и за подключение к ним.

Более того, официально большинства окружающих дач тоже не существует. Судя по кадастровой карте, у них не определены границы земельного участка. Земля им никогда не выделялась. Она выделялась в 1992 году заводу «Сибэлектромотор», его работники организовали там садовые товарищества, но не озаботились тем, чтобы узаконить свое право на эти участки. Нет там и домов: 90% маленьких одноэтажных садовых домиков и трехэтажных особняков официально тоже не зарегистрированы.

– И вот смотрю я на окружающие мою дачу линии электропередачи, на подключенные к ним сотни домов и понимаю, что ничего этого на самом деле нет. Все это – не видимые официальными органами призраки, – говорит Юрий Федораев. – А есть стоящий посреди пустыря мой официально зарегистрированный участок с домиком, к которому я никак не могу подключить несуществующее электричество.

Подобные проблемы существуют в большинстве садовых и дачных объединений. Поэтому губернатор Томской области Сергей Жвачкин создал межведомственную группу для решения проблем дачников. Она должна помочь почувствовать волшебным королевствам почву под ногами.

Выше президента

Председатель правления СНТ «Ветеран СЭМ» Николай Власов, поясняя «ТН» свои действия в отношении Федораева и прочих собственников «Василька», местами давал довольно противоречивые комментарии.

– Николай Иванович, на каком основании вы убрали опору ЛЭП и провода, расположенные возле участка Федораева?

– Эти столбы с проводами как там стояли, так и стоят, никто их не трогал.

– Одной опоры ЛЭП там нет, и провода в том месте обрываются.

– Да, там, где «Василек», проводов нету, их сняли.

– Вы сняли?

– Чтобы они не питались электроэнергией от нашего трансформатора и нашей ЛЭП, которые мы построили на свои деньги.

– Там были не только ваши средства, но и областного бюджета?

– 60% наши, а 40% дало общество садоводов, оно получает средства из областного бюджета.

– Но ведь вы нарушили не ту линию, которую построили сами, а ту, которую построили до вас и без ваших денег. И отключили тех, кто был подключен законно, заплатил деньги за подключение и платил за электричество по счетчику.

– Бывший председатель Калганов подключил собственников «Василька» к свету и воде нелегально, в обход общего собрания членов СНТ. А зачем они нам нужны? Когда мы питались от трансформатора «Надежды», то напряжение было слабым, примерно 160 вольт, постоянно прыгало, у нас перегорали погружные насосы, в «Надежде» ломался трансформатор. Когда он в очередной раз крякнул, СНТ «Надежда» отключило нас. Так что не мы отключили собственников «Василька», а «Надежда» отключила всех нас. Когда мы построили свой трансформатор, то напряжение стало стабильным – 220 вольт. И на собрании мы решили не подключать «Василек», потому что мощности самим едва хватает. И потому что большинство собственников «Василька» пользовались электроэнергией на халяву, не платили, а их долги оплачивали мы, каждый месяц «Надежде» по 28 тысяч рублей платили!

– Но ведь «Василька» как юридического лица не существует, поэтому от ЛЭП вы отключили не организацию, а отдельных собственников, в том числе тех, кто исправно платил за электричество по счетчикам, как Федораев.

– Федораев и его жена – злостные неплательщики! Да и остальные тоже!

– Но Федораев утверждает, что платил исправно, даже переплата у него образовалась. И квитанции об оплате у него есть.

– Врет! У него всего две квитанции за пять лет, которыми он и в суде тряс. Мы все суды у него выиграли. Он всех уже замучил!

– Он утверждает, что предлагал вам заплатить за подключение 50 тысяч рублей.

– Врет, не предлагал. Да я его теперь и за 500 тысяч не подключу!

– Но по закону даже за долги можно отключать только по суду.

– Знаю. Но это не я отключил, а общее собрание общества.

– У него тоже нет такого права.

– Общество у нас решает все. Оно выше президента.

«Чтобы решить такой простейший вопрос, как восстановление электроснабжения, я уже задействовал два десятка инстанций, узнал много интересного о том бардаке, который творится в садовых товариществах, написал Путину, а воз и ныне там! И ведь мне нужно-то всего 150–200 кВт.ч в год, чтобы лампочку иногда включать да телефон заряжать…

Юрий Федораев

Проблема с водоснабжением актуальна для многих поселений Томской области. Село Кафтанчиково – не исключение. Воды в нашем регионе не просто много, а очень много, но количество в данном случае не переходит в качество. Многократное превышение ПДК по железу (что не только вредно для зубов и белоснежных простыней, но и приводит к быстрой порче оборудования), плохие бактериологические показатели – норма для большинства населенных пунктов. Но летом селянам уже не до жиру: была бы вода в принципе! Вместе с жарой к ним приходит засуха. К таким страдальцам относятся и жители «столицы» Заречного поселения. Парадоксальная ситуация: село, расположенное между рекой Томью и томским водозабором, страдает от обезвоживания!

Проблема с водоснабжением актуальна для многих поселений Томской области. Село Кафтанчиково – не исключение. Воды в нашем регионе не просто много, а очень много, но количество в данном случае не переходит в качество. Многократное превышение ПДК по железу (что не только вредно для зубов и белоснежных простыней, но и приводит к быстрой порче оборудования), плохие бактериологические показатели – норма для большинства населенных пунктов. Но летом селянам уже не до жиру: была бы вода в принципе! Вместе с жарой к ним приходит засуха. К таким страдальцам относятся и жители «столицы» Заречного поселения. Парадоксальная ситуация: село, расположенное между рекой Томью и томским водозабором, страдает от обезвоживания! Вышеперечисленные страдания на тему «если в кране нет воды» касаются не всех, а лишь тех, кто живет достаточно далеко от начала водоразбора и при этом не озаботился приобретением личного насоса. Этими незаконными приспособлениями успели обзавестись многие местные жители. Больше даже не столько местные, сколько «дачники». Владельцы коттеджей, белая кость. Никто не знает точно, но априори денег у «дачников» больше (коттеджи здесь стоят подороже, чем в Крыму), а значит, и насосов тоже – так считает коренное население. Мнение понаехавших нам не известно. Но именно их наряду с властями поминали недобрым словом в очередях у колонок. Об этом мы хотели спросить и у главы местной администрации Анатолия Кочеткова. Но не успели.

Вышеперечисленные страдания на тему «если в кране нет воды» касаются не всех, а лишь тех, кто живет достаточно далеко от начала водоразбора и при этом не озаботился приобретением личного насоса. Этими незаконными приспособлениями успели обзавестись многие местные жители. Больше даже не столько местные, сколько «дачники». Владельцы коттеджей, белая кость. Никто не знает точно, но априори денег у «дачников» больше (коттеджи здесь стоят подороже, чем в Крыму), а значит, и насосов тоже – так считает коренное население. Мнение понаехавших нам не известно. Но именно их наряду с властями поминали недобрым словом в очередях у колонок. Об этом мы хотели спросить и у главы местной администрации Анатолия Кочеткова. Но не успели.

-Малый подобрать, носовой травить! – разносится над причалом томского речного вокзала зычный голос, усиленный мегафоном.

-Малый подобрать, носовой травить! – разносится над причалом томского речного вокзала зычный голос, усиленный мегафоном. директор круиза, руководитель круизного отдела туроператора «Ника» Бэлла Бакурова.

директор круиза, руководитель круизного отдела туроператора «Ника» Бэлла Бакурова.

Андрей Гулидов

Андрей Гулидов