Жители Томской области будут платить за воду, израсходованную на ОДН

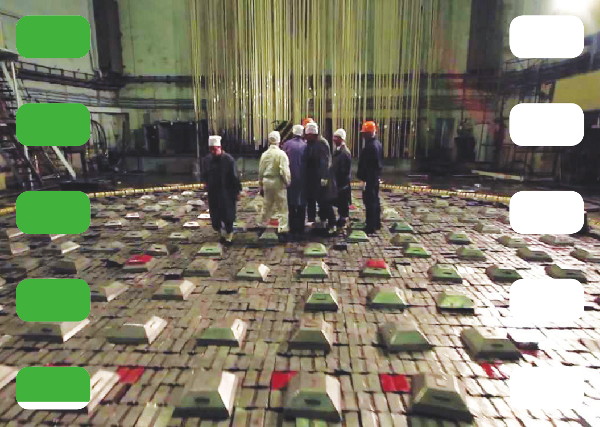

Фото: Юрий Цветков

Со следующего года жители нашего региона начнут платить за холодную и горячую воду, израсходованную на общедомовые нужды. Введение этого платежа руководство области уже два раза откладывало. Как он будет начисляться? Кто от этого выиграет, а кто прогадает? Какие проблемы могут возникнуть? Как в их решении может пригодиться опыт введения платы за электроэнергию, расходуемую на ОДН? Эти и другие вопросы обсудили в ходе круглого стола в редакции «ТН» ведущие специалисты жилищно-коммунального хозяйства Томской области.

Со следующего года жители нашего региона начнут платить за холодную и горячую воду, израсходованную на общедомовые нужды. Введение этого платежа руководство области уже два раза откладывало. Как он будет начисляться? Кто от этого выиграет, а кто прогадает? Какие проблемы могут возникнуть? Как в их решении может пригодиться опыт введения платы за электроэнергию, расходуемую на ОДН? Эти и другие вопросы обсудили в ходе круглого стола в редакции «ТН» ведущие специалисты жилищно-коммунального хозяйства Томской области.

Участники круглого стола:

- Михаил Румянцев, председатель комитета экономики ЖКХ и жилищной реформы Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

- Наталья Мельникова, председатель комитета государственного жилищного надзора Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

- Светлана Вагина, исполнительный директор ЗАО «Томский расчетный центр»

- Юлия Перковская, начальник отдела по связям с общественностью ООО «Томскводоканал»

- Анатолий Бочаров, директор ООО «Дом-Сервис ТДСК»

- Иван Ющенко, директор СП «Теплоэнергосбыт»

- Алексей Смирнягин, начальник управления по работе с населением ОАО Томскэнергосбыт»

В одну трубу втекает, из другой вытекает

– Когда в Томской области будет введена плата за воду, израсходованную на ОДН?

Светлана Вагина: – С 1 января 2015 года мы будем начислять плату за воду на ОДН в соответствии с нормативами, утвержденными приказом областного департамента ЖКХ.

Михаил Румянцев: – Во многих домах, оборудованных общедомовым прибором учета, особенно в тех, где есть ТСЖ, плата за воду на ОДН по постановлению правительства № 354 начисляется и сейчас. А есть и такие дома, которые полностью оснащены индивидуальными и общедомовыми приборами учета воды, в них расчеты по воде производятся с 2006 года, когда вступило в силу постановление правительства № 307.

– Откуда возникают общедомовые нужды по холодной воде?

Светлана Вагина: – Это вода, используемая, например, для мытья подъездов, полива цветников на придомовой территории. На размер ОДН может влиять погрешность приборов учета. Общедомовые приборы учета имеют более высокий класс точности, чем индивидуальные. Если вода просто капает из крана, то квартирные водосчетчики этот расход не учитывают, а общедомовые показывают. И эти не учтенные в квартирах капли увеличивают размер ОДН, причем иногда довольно существенно.

Задача жителей и жилищных организаций состоит в том, чтобы ликвидировать все утечки в системе водоснабжения дома, так как они будут увеличивать размер ОДН. В этом смысле тут много похожего с ОДН на электроэнергию: хотите меньше платить – наведите порядок в доме.

Анатолий Бочаров: – Действительно, плата за ОДН станет определенным стимулом к экономии ресурса.

Так, в домах, построенных ОАО «ТДСК», практически отсутствуют непроизводственные потери, так называемые утечки, и объекты оснащены как общедомовыми, так и индивидуальными приборами учета. Но я уверен, что и жители наших домов будут задавать вопросы про ОДН на воду. В связи с этим одной из основных задач мы видим проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами о том, что представляют собой ОДН.

В понятие «общедомовые нужды» входят ресурсы, необходимые для надлежащего содержания общего имущества собственников: влажная уборка подъездов, полив насаждений в летний период года, проведение гидравлических испытаний при подготовке систем к отопительному периоду и так далее.

Но это только прямые расходы. А есть и косвенные: несвоевременная или некорректная передача собственниками данных по приборам учета, а где-то и умышленное искажение информации, которое в конечном итоге может привести к существенной разнице между реальным потреблением и переданным.

Светлана Вагина: – Если потребитель не передает вовремя показания счетчиков, то объем потребления ему рассчитывается по средним показателям за предыдущие месяцы. Гораздо хуже, если человек передает показания приборов учета, но неправильные.

Алексей Смирнягин: – В тех домах, где есть хозяин, вопросов по ОДН не возникает. А в домах, где жители ограничивают себя стенами своей квартиры и не интересуются тем, что творится с общедомовым имуществом, порядка никогда не будет. И там всегда будет проблема с ОДН, хоть по воде, хоть по электроэнергии.

А когда в доме появляется инициативная группа, которая пытается сплотить жителей и навести порядок, то у них это, как правило, получается. В таких домах люди не задаются вопросом, откуда у них взялась плата за ОДН.

Проблемы учета

– Каков уровень обеспеченности домов Томской области общедомовыми и квартирными водосчетчиками?

Светлана Вагина: – По многоквартирным домам, в которых 16 квартир и больше, обеспеченность общедомовыми приборами учета воды довольно высокая – около 93%. В остальных домах будут установлены приборы до введения расчетов по ОДН. Гораздо хуже ситуация с деревянными и шлакоблочными домами, в которых меньше 16 квартир. Среди них общедомовыми приборами учета воды оснащено всего 15%. Причина этого – практически во всех этих домах нет подвалов, соответственно, нет технической возможности установить общедомовые водосчетчики. Для их установки надо фактически построить еще одно здание. Поэтому по этим домам вопрос пока остается открытым.

Юлия Перковская: – Можно, конечно, и здания построить, и провести капитальный ремонт сетей, многие из которых просто не приспособлены для установки приборов. Но все эти расходы будут окупаться не один год и по закону лягут на плечи потребителей. Им гораздо выгоднее рассчитываться по нормативу.

– Как эту проблему готовится решать областная власть?

Михаил Румянцев: – Пока единственный вариант для таких домов – начислять ОДН по нормативу. Делать там пристройки для размещения приборов учета за счет бюджета нельзя. Невозможно также выделить средства на пристройки в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Потому что это не капитальный ремонт.

– По закону об энерго-сбережении нормативы потребления коммунальных ресурсов постепенно будут увеличиваться, чтобы стимулировать потребителей устанавливать счетчики. А что делать жителям тех домов, где установить общедомовые счетчики невозможно?

Алексей Смирнягин: – Законодательство предусматривает, что повышающие коэффициенты к нормативам применяются только к тем абонентам, у кого существует техническая возможность установки приборов учета. Если мы составляем акт, что в данном конкретном случае установить квартирный или общедомовой счетчик невозможно, то коэффициент не применяется и норматив потребления остается прежним.

Светлана Вагина: – Тут сразу надо разделить норматив на ОДН и на потребление в квартирах. Отсутствие подвала действительно является технической невозможностью установить общедомовой прибор учета воды. Поэтому там повышающие коэффициенты применяться не будут. А вот индивидуальные водосчетчики можно установить почти во всех квартирах, и норматив потребления там будет увеличиваться.

Исключение составляют только бывшие общежития, где одной кухней или санузлом пользуются жители нескольких комнат, а то и целого этажа. Но и там проблема не в установке приборов, а в том, что нет правил для того, чтобы произвести расчеты.

Такая же проблема – отсутствие правил расчета – существует в «транзитных» домах. Эти дома запитаны от одного водопровода, у них нет раздельного входа и выхода воды. Там можно измерить только общий объем воды, который потребляют все дома, расположенные на одной ветке водопровода. Таких домов не очень много, но они, как правило, довольно большие по количеству квартир.

Для решения всех этих проблем создана рабочая группа.

– При введении платы за воду на ОДН может пригодиться опыт, полученный при введении платы за электроэнергию, расходуемую на ОДН?

Светлана Вагина: – Только частично. Нам будет намного сложнее одномоментно снимать показания индивидуальных приборов учета воды. Потому что они в отличие от электросчетчиков расположены не в открытом доступе, а внутри квартир, попасть в которые можно только с разрешения самих жителей.

Эту проблему можно было бы снять, если бы законодатель обязал собственников или застройщиков хотя бы в новых домах устанавливать приборы учета воды с возможностью дистанционного снятия показаний. Конечно, такие счетчики дороже обычных, но в сравнении со стоимостью новой квартиры это незначительные затраты.

Алексей Смирнягин: – Тут надо отметить, что проблема заключается не только в стоимости счетчиков с дистанционной передачей данных. Необходимо также создать систему сбора данных. А это дополнительные провода, дополнительные приборы сбора и передачи информации, настройка сервисной части… Хотя, конечно, эти дополнительные расходы за несколько лет окупаются.

На сегодня в Томске есть уже порядка десяти многоквартирных домов, которые рассчитываются за электроэнергию по индивидуальным и общедомовым приборам учета с дистанционным сбором данных. Вопросов по ОДН в этих домах не возникает.

Кому выгодно?

– Как на начисления платы за ОДН повлияет отсутствие водосчетчиков у части населения?

Михаил Румянцев: – В целом, конечно, плохо. Если в квартире, где нет приборов учета, живут три человека, а официально зарегистрирован один или вообще ноль, то весь заниженный объем потребления этой квартиры будет включаться в ОДН и распределяться на всех жителей дома.

А вот если все живущие в квартирах зарегистрированы, то расчетный размер ОДН за воду может быть даже ниже реального потребления, так как нормативные 7 кубометров холодной воды в месяц на человека – довольно солидный объем.

– Из-за введения ОДН плата за воду увеличится для всего населения?

Светлана Вагина: – Все будет зависеть от того, какой метод расчета ОДН будет утвержден. Если расчетный, то платежи тех, кто платит за воду по нормативу, в среднем даже уменьшатся. Потому что норматив потребления холодной воды в квартирах снизится с 7 до 5 кубометров в месяц на человека, а объем ОДН будет меньше 2 кубометров. Кстати, при расчетном методе количество проблемных домов с большими начислениями за ОДН увеличится с нынешних 10 до 40%.

Те, кто рассчитывается за воду по прибору учета, будут платить больше, так как к показаниям счетчика у них прибавится плата за ОДН. Из-за пробелов в законодательстве может получиться так, что больше пострадают добросовестные потребители, установившие у себя приборы учета.

Поэтому мы вместе с областным департаментом ЖКХ работаем над тем, чтобы установить аналоговый метод расчета и увеличить индивидуальные нормативы потребления воды. Тогда «нормативщики» после введения ОДН станут платить больше и у них будет стимул, чтобы установить индивидуальные приборы учета. А потребителей, которые рассчитываются по приборам учета, мы защитим от несправедливых начислений за ОДН.

Михаил Румянцев: – Хотелось бы уточнить, что аналоговый метод является наиболее точным для определения нормативов потребления, так как в расчетах используются данные фактического потребления коммунальных ресурсов в доме.

Юлия Перковская: – Судя по комментариям томичей в Интернете, примерно 80% населения считают, что больше за ОДН должны платить те, кто рассчитывается по нормативу. Кстати, большинство ТСЖ именно так и распределяют плату за ОДН. Это, конечно, незаконно, но справедливо. Потому что подавляющее большинство тех, кто до сих пор не установил у себя водосчетчиков, – это либо те, кому это выгодно, либо обеспеченные люди, в бюджете которых плата за ЖКУ занимает мизерную долю.

Все эти проблемы с «нормативщиками» возникли из-за того, что наше законодательство сказало «а», но не сказало «б». То есть обязало всех потребителей установить приборы учета, но при этом не предусмотрело никакого наказания для тех, кто этого не сделал. Единственный реальный механизм, с помощью которого сегодня можно понудить собственника установить счетчики, – это суд. Но провести через суд такое большое количество исков почти нереализуемо.

Схема одна, тарифы разные

– Как рассчитывается ОДН на холодную воду?

Михаил Румянцев: – Очень просто, практически так же, как плата за электроэнергию, израсходованную на ОДН. От общего объема, потребленного домом, отнимаем потребление в квартирах (либо по показаниям индивидуальных счетчиков, либо по нормативам в тех квартирах, где нет приборов учета) и нежилых помещениях. Полученная разница делится на общую площадь всех жилых и нежилых помещений в доме и умножается на количество квадратных метров жилого или нежилого помещения. То есть чем больше площадь помещения, тем больше будет плата за ОДН.

– По какой схеме будет рассчитываться плата за горячую воду на ОДН – только за объем или еще и за подогрев?

Иван Ющенко: – Объем горячей воды на общедомовые нужды будет вычисляться так же, как и объем холодной воды. Только тариф другой.

На остальных фронтах без перемен

– В свое время правительство хотело ввести ОДН за тепло, но потом решило этого не делать. Почему? В будущем ОДН на тепло будет вводиться или нет?

Иван Ющенко: – Плата за тепло на общедомовые нужды была всегда. Потому что все методы начисления платы за отопление – и по общедомовым приборам учета тепла, и по нормативам – подразумевают весь объем теплоэнергии, потребленной домом. Мы всегда распределяли по квартирам 100% всего потребления.

Потом законодатель решил, что плату за тепло надо разделить на две строчки – индивидуальное потребление в квартирах и ОДН. Но это вызвало бы непонимание со стороны населения. И законодатели решили не вводить плату за тепло на ОДН, оставить все по-прежнему. Думаю, что и в будущем вводить ее никто не будет.

– ТДСК в новых домах устанавливает в квартирах индивидуальные приборы учета тепла. Почему эти приборы не используются при расчетах?

Иван Ющенко: – Теоретически законодательство предусматривает возможность начисления платы по квартирным теплосчетчикам. Для этого дом должен быть стопроцентно оснащен всеми приборами учета теплоэнергии – и общедомовыми, и квартирными. И они все должны работать, если хотя бы один неисправен, то и по остальным производить начисления нельзя.

Однако практически потребление тепла в доме невозможно разделить на общее и индивидуальное. Теплопотребление внутри каждой квартиры нельзя измерить тем теплосчетчиком, который стоит в этой квартире. Потому что квартира обогревается от всего – от стен, пола и потолка. Если в ней выключить батареи, то она начинает обогреваться за счет соседних квартир, в которых из-за этого увеличивается потребление тепла. Ведь у здания есть один общий тепловой контур, внутри которого теплоэнергия будет распределяться примерно равномерно. Учесть этот переток тепловой энергии невозможно физически.

Получается, что за тех, кто экономит, будут платить их соседи. Разве это справедливо? Кроме того, в угловых квартирах потребление тепла всегда выше, чем в квартирах, которые со всех сторон окружены отапливаемыми помещениями, а температура воздуха при этом ниже. И что, владельцы таких квартир должны платить больше, а тепла получать меньше? В общем, во введении платы за тепло на ОДН я вижу одни минусы, поэтому хорошо, что правительство вовремя одумалось и не стало этого делать.

Впрочем, собственники сами вправе решать, как им платить. У нас в Томске есть один дом, построенный ТДСК, по Иркутскому тракту, 42, который расплачивается по квартирным теплосчетчикам. И там постоянно возникают проблемы, связанные именно с тем, что жители центральных квартир всегда платят за тепло меньше, а жители угловых – больше. Это, разумеется, приводит к вечному конфликту между соседями.

– Тогда зачем ТДСК оснащает свои дома индивидуальными теплосчетчиками?

Анатолий Бочаров: – Потому что Томская домостроительная компания является законопослушной организацией. Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности…» содержит обязательные требования установки приборов учета на все коммунальные ресурсы, в том числе и на тепло. Впрочем, это даже не приборы учета тепловой энергии, а устройство для его распределения. Они устанавливаются на каждый прибор отопления и показывают долю потребления в общем объеме.

К нам обращались собственники с вопросом о том, можно ли рассчитываться за тепло по показаниям таких распределителей. Мы отвечаем, что теоретически можно, но смогут ли собственники в единый период времени организовать передачу данных с таких распределителей? Если нет, то всегда будет вставать вопрос о корректности проведенных начислений. И второй вопрос: а насколько в этом есть необходимость? Ведь для организации передачи учета необходимо затратить определенный ресурс как во временном, так и в стоимостном выражении: например, поставить автоматизированный учет, методом интерполяции выполнить расчеты и в конечном итоге не получить должной экономии. С нашей точки зрения, законодатель несколько перестарался, вводя в обязательном порядке индивидуальный учет на тепло в больших многоквартирных домах при вертикальной системе разводки.

– С 1 января будет введена плата только за воду или также и за водоотведение?

Юлия Перковская: – Первоначально планировалось ввести плату и за водоотведение, но потом правительство решило этого не делать.

– В Томской области будет вводиться плата за газ, использованный на общедомовые нужды?

Наталья Мельникова: – Нет. Газ ведь не может потребляться на общедомовые нужды. Если газ расходуется вне квартир, то это уже утечка и аварийная ситуация. В таких случаях надо срочно звонить по телефону 04 и вызывать аварийную бригаду.