Как стать разведчицей

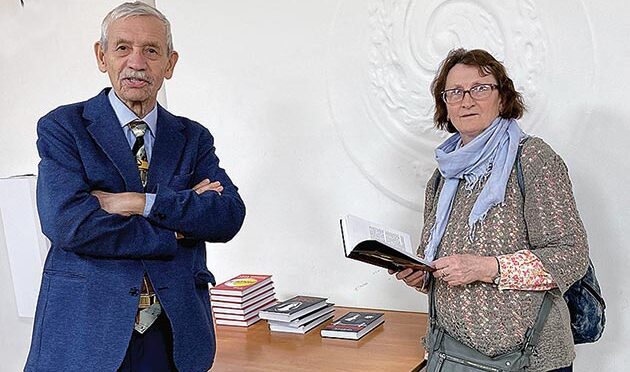

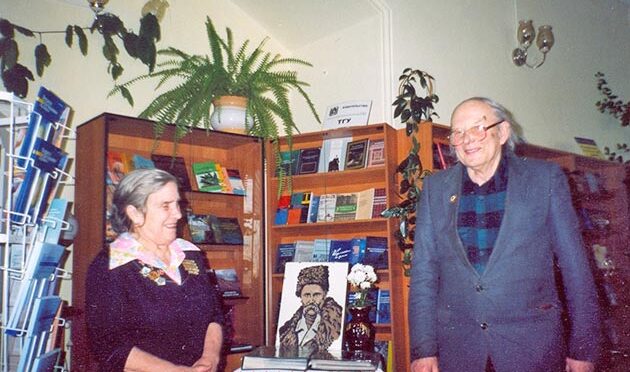

Этот вечер – 16 мая 2023 года – надолго запомнится томичам, которые пришли в Дом ученых Томского научного центра на встречу с полковником СВР (Служба внешней разведки) России в отставке, писателем и общественным деятелем Еленой Вавиловой, уроженкой Томска, выпускницей школы № 6 и исторического факультета ТГУ.

Основную часть встречи составил увлекательный, точный и эмоциональный рассказ Елены о том, как ее и ее будущего супруга Андрея Безрукова (также полковник СВР в отставке, известный и популярный политолог) выбрали среди множества студентов сотрудники КГБ, как мгновенно она приняла их предложение, чему обучали во время специальной подготовки, о первой зарубежной операции «Экипировка» (вот где пригодился немецкий язык, которому блестяще обучали в школе № 6), о годах вживания в образ канадской пары Трейси Ли Энн Фоли и Дональда Хитфилда, о том, почему изначально они с супругом-коллегой изучали два языка: французский и английский, как молодым разведчикам удалось убедить начальство разрешить им иметь детей, о том, с кем учился в одной группе в Гарварде Андрей Безруков, и о том, почему необходимо, по мнению Елены Станиславовны, рассказывать о профессии разведчика российской молодежи.

Вторая часть встречи была посвящена вопросам, и здесь надо отдать должное зрителям: умные и продуманные вопросы о будущем переустройстве политической карты мира, о главенствующих валютах, о биткойнах, о влиянии сионистов и других политических «сект» на современные события, о различиях в системе образования США и России характеризуют томичей как очень образованных и патриотически настроенных россиян.

Не обошлось и без юмористических вопросов: о том, на каком языке кричала «Мама!» Елена во время родов и о влиянии психофизиологических средств, то есть алкоголя, на получение информации разведчиками.

Канадцы с сибирским акцентом

На сцену Дома ученых ТНЦ легкой походкой выходит стройная блондинка и без лишних слов начинает историю о том, как девочка из семьи ученого и краеведа, доцента ТПУ, мечтавшая стать балериной и даже поучившаяся в Новосибирском хореографическом училище, но сбежавшая оттуда из-за тоски по дому, стала разведчиком-нелегалом, 23 года работавшим под прикрытием в странах блока НАТО.

Оказывается, тогда, в середине 1980-х, предложение от сотрудников КГБ получили несколько студентов исторического факультета ТГУ, но приняли далеко не все. Елена не раздумывала ни минуты – Родине нужны ее способности, ее знания, ее верность! И начались годы спецподготовки: изучение западного мира, который оставался главным противником СССР, пока по видео- и документальным фильмам, по прессе, привезенной «оттуда»; детальное совершенствование с преподавателем один на один или в паре с будущим мужем, однокурсником Андреем Безруковым сразу двух иностранных языков, что работало на легенду, согласно которой Елена и Андрей – канадцы. Если они окажутся в англоязычной стране, минимальные ошибки или едва заметный акцент (два звука никак не давались поначалу) можно будет списать на происхождение из франкоязычной части Канады и наоборот. Именно в Канаде молодые разведчики почти 10 лет обрастали достоверной историей, там же родились два их сына, Андрей окончил свой второй университет и только после, перебравшись в США, разведчики перешли к активной деятельности.

Елена под именем Трейси Ли Энн Фоли занималась продажей недвижимости, Андрей под именем Дональд снова сел за университетскую парту, на этот раз ни много ни мало Гарварда, где изучал стратегию управления и развития, между прочим, в одной группе с предыдущим президентом Мексики! Что говорит о том, как тщательно и планомерно готовят своих пособников по всему миру спецслужбы США.

Кроме того, в то же самое время, в самом начале 2000-х, в Гарварде проходили обучение украинские военные (!), о чем, конечно же, Елена и Андрей подробно докладывали в Центр.

Поделилась Елена и самыми драматическими в своей жизни воспоминаниями: об аресте, о заключении, о том, как их с Андреем сыновья на 20-м и 16-м годах жизни узнали, что они русские и дети российских разведчиков!.. Между прочим, соседи Трейси и Дональда ни в какую не желали верить, что эта абсолютно американская пара, такая милая и приветливая, такая аутентичная во всех житейских проявлениях, – российские шпионы!

Самым тяжелым в первые минуты после ареста было осознание, что ты «подвел свою страну, свою службу, допустил ошибку… Но где и в чем?!» Однако вскоре по вопросам во время допросов стало понятно, что их предали. Это было горько осознавать, но в то же время отпустило: значит, это не их вина, они никого не подвели!

И вот – обмен! Елена Вавилова и Андрей Безруков и их товарищи, выданные предателем, были беспрецедентно быстро обменены на четверых россиян, уличенных в работе на ЦРУ, в том числе одиозного Скрипаля. Сами разведчики не ожидали так быстро оказаться на Родине, мужественно готовились к долгим годам в тюрьме, ведь статья, по которой их должны были судить, предполагает 35 лет заключения.

Москва 2010 года. Все изменилось, нет страны, в которой начиналась их карьера разведчиков, новый мир вокруг. Чем заняться? Ведь после невероятной шумихи, поднятой американскими СМИ вокруг их персон, путь в профессии окончен бесповоротно…

Андрею Безрукову помогли знания, полученные в Гарварде. Андрей Олегович – один из известных политологов, каждую неделю его можно видеть в аналитических телепрограммах, где его не смеет перебивать даже сам Соловьев! Главное его дело – продвижение российских технологий в страны Азии, именно там, по мнению Безрукова и Вавиловой, формируются сейчас мощные политические союзы, за которыми будущее, и мощные рынки сбыта для российской высокотехнологичной продукции.

Сама же Елена Станиславовна ощутила непреодолимое желание рассказать людям свою историю. Как это сделать? В виде мемуаров нельзя: прежде чем выпустить их с супругом из страны, американцы потребовали подписать согласие на отчисление огромного процента от гонорара за любые документальные произведения с упоминанием реальных имен и событий. Остается художественное произведение! Так появился роман «Женщина, которая умеет хранить тайны». Он настолько понравился читателям и издателям, что Елене Вавиловой предложили написать еще один роман о женщине-разведчице. Так появилась серия о героине по имени Стелла Лэй, которая живет и работает в загадочном для россиян Гонконге, добывая информацию для российских спецслужб. Уже вышли два романа серии – «Зашифрованное сердце» и «Параллельная жизнь», а автор размышляет над фабулой третьего.

Кого Америка по головке гладит

Один из вопросов, прозвучавших на встрече, особенно зацепил. Его задала юная девушка (в зале было процентов 40 молодежи):

– Совсем недавно появилась информация о том, что ЦРУ вербует россиян открытым способом с помощью видеороликов, находящихся в свободном доступе. В одном говорится о том, как благородно поступит предатель, ведь он будет работать на главную в мире страну – США – против империи зла – России! В другом даны инструкции, как вступить в контакт с представителями американских спецслужб на территории РФ. Как вы можете это прокомментировать?

Наша землячка ответила прямо:

– Это особенность работы ЦРУ в частности и спецслужб США вообще, связанная с менталитетом американцев. Они действительно свято убеждены в том, что их образ жизни и государственное устройство – лучшие на Земле, что граждане других стран спят и видят, как бы быть полезными Вашингтону и получить от них поглаживания по головке! Поэтому очень часто вербуют агентов нагло, открыто и очень самоуверенно.

Кроме того, будучи материально ориентированной нацией, американцы убеждены, что любого человека можно купить. Надо сказать, что в искусстве вычислить такого поклонника материальных благ американские спецслужбы – большие мастера, именно так был завербован предатель, ставший причиной нашего с Андреем ареста.

Но, поверьте, российские спецслужбы не сидят сложа руки! У нас есть действенные методы противостоять этой тактике.

И именно поэтому я считаю своим долгом и обязанностью встречаться с нашей молодежью, хотя не все мои коллеги-разведчики разделяют мое мнение. За годы моих публичных выступлений в молодежных аудиториях ко мне обращалось немало молодых людей, хотевших стать разведчиками. И, если хотя бы один из них станет хорошим профессионалом и будет приносить пользу Родине, я буду считать свою миссию выполненной!

* * *

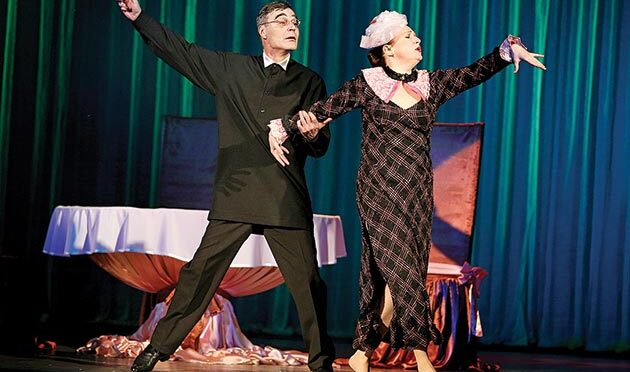

Дом ученых очень рассчитывает на еще одну встречу под названием «Без права на славу, во славу Державы!», что является девизом Службы внешней разведки, возможно, с обоими супругами, которые и есть самые настоящие агенты влияния, причем не только в России. Афишу первой встречи в социальных сетях первыми лайкнули Петр Рыков, известный питерский актер, сыгравший главную роль в сериале НТВ «Русские», в основу которого положена история Елены Вавиловой и Андрея Безрукова, и три гражданина иностранных государств, что говорит само за себя.

Автор: Галина Юрченко,

руководитель пресс-службы ДУ Академгородка

Фото: Анатолий Ковальский