Сергей Безвинный

В марте этого года исполнилось 15 лет со дня открытия центра реабилитации ФСС РФ «Ключи». Центр «Ключи» – современный лечебно-оздоровительный комплекс, расположенный в живописной местности в 7 километрах от Томска. Его поистине уникальное местоположение – величественный сибирский лес с необыкновенно чистым, наполненным удивительными ароматами воздухом и дивной тишиной – является одним из основных лечебных факторов. Центр построен на святом месте – на монастырской заимке, где с 1898 года стояла деревянная церковь Иоанно-Предтеченского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери «Достойно есть». На территории монастыря били ключи с родниковой целебной, как считали в народе, водой, за которой ходили жители окрестных деревень и из Томска, поэтому так и был назван сначала дом отдыха «Ключи», а затем – центр реабилитации. В настоящее время два родника находятся на территории центра, там организована охранная зона, и по-прежнему томичи приезжают за чистейшей ключевой водой.

Терапия лечебной Сибирью

Специфика центра, отличающая его от других санаторно-курортных учреждений, состоит в том, что в «Ключах» благодаря сочетанию лечебных природных факторов и современной, хорошо оснащенной лечебно-диагностической базе проводится высокоэффективная реабилитация застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве (в ранние и поздние сроки) и имеющих профессиональные заболевания, долечивание больных с сердечно-сосудистой патологией, в том числе и после хирургического лечения сосудов и клапанов сердца, после ортопедических, травматологических операций при дефектах и пороках развития позвоночника и др.

Одним из основных лечебных факторов является климат: согласно исследованиям, проведенным Томским НИИ курортологии и физиотерапии, по величине климаторекреационного потенциала территория центра реабилитации относится к местностям, благоприятным для лечебно-оздоровительного отдыха. Лечебная скважинная вода (скважины №3 и 4), обеспечивающая жизнедеятельность центра, как и вода родника «Ключи», относится к минеральным лечебно-столовым питьевым водам, по минерализации и составу относящимся к слабоминерализованным, гидрокарбонатным магниево-кальциевым водам, из биологически активных компонентов в подземной воде скважин имеется метакремниевая кислота, обуславливающая ее уникальные лечебные свойства. Другим природным лечебным фактором является лечебная грязь (сапропелевая) озера Кирек Томской области.

Русская народная пословица гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». При въезде в центр реабилитации «Ключи» перед вами предстает целостный медицинский комплекс из ряда зданий, прекрасно вписывающихся в природный ландшафт: четырех-пятиэтажные спальные и лечебные корпуса, включающие лечебно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами и великолепнейшим спортзалом, столовую с четырьмя залами для питания и баром, соединенные теплыми переходами. Здания оборудованы устройствами, обеспечивающими доступ больных на колясках во все функциональные подразделения учреждения.

Лечебные подразделения (водолечебница, кабинеты аппаратной физиотерапии и др.) отличают необычный стиль и отделка, ухоженность и комфорт, что позволяет пациентам максимально расслабиться и сменить напряженный ритм жизни на лечебно-оздоровительный режим, способствующий восстановлению нарушенных функций организма. Для каждого больного лечащий врач разрабатывает индивидуальную программу режима, диеты, лечебно-оздоровительных процедур (в рамках, предусмотренных стандартами санаторно-курортной помощи Минздравсоцразвития России от 2004 года). В центре имеются все виды традиционного бальнеофизиотерапевтического воздействия и современные высокотехнологичные методы воздействия, в том числе и с биологической обратной связью.

Логика продвижения бренда

Говорят, что успех приходит к тем, кто слишком занят, чтобы его искать. Центр реабилитации «Ключи» является одним из 12 реабилитационных центров Фонда социального страхования РФ, расположен он географически очень выгодно, практически в центре Сибирского региона, поэтому в последние годы в здравнице проходят реабилитацию не только жители Томской, Кемеровской и Новосибирской областей, но и лица, получившие повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессиональное заболевание из Западной и Восточной Сибири (Алтайский, Красноярский края, Иркутская, Читинская области, Республика Бурятия).

– Все центры имеют свои сильные и слабые стороны, уровень материального состояния примерно одинаков. Наш самый маленький: если у остальных по 400–600 коек, то у нас 250, – рассказывает директор санатория «Ключи» Анатолий Аксенов. – Но конкурентное преимущество «Ключей», если хотите, изюминка – уровень медицинских услуг, эффективность и оснащенность современным оборудованием. По этим показателям у нас самый высокий рейтинг. Для этого врачи (среди них восемь кандидатов наук) во главе с крупнейшим реабилитологом России профессором Татьяной Гридневой активно занимаются научными исследованиями и внедрением передовых технологий. Много сделано по вопросам лечения профбольных, но пока самой проблемной областью остается реабилитация людей после перенесенных инсультов, инфарктов, коронарных операций.

– Все центры имеют свои сильные и слабые стороны, уровень материального состояния примерно одинаков. Наш самый маленький: если у остальных по 400–600 коек, то у нас 250, – рассказывает директор санатория «Ключи» Анатолий Аксенов. – Но конкурентное преимущество «Ключей», если хотите, изюминка – уровень медицинских услуг, эффективность и оснащенность современным оборудованием. По этим показателям у нас самый высокий рейтинг. Для этого врачи (среди них восемь кандидатов наук) во главе с крупнейшим реабилитологом России профессором Татьяной Гридневой активно занимаются научными исследованиями и внедрением передовых технологий. Много сделано по вопросам лечения профбольных, но пока самой проблемной областью остается реабилитация людей после перенесенных инсультов, инфарктов, коронарных операций.

Научные разработки, представленные методиками и статьями томских специалистов по этой тематике, обсуждаются на самых представительных конференциях, как региональных, так и международных. В марте этого года в Новосибирске проходила конференция «Кардиореабилитация. Образовательная программа». Центр достойно представляли врачи Татьяна Гриднева, Любовь Хасанова, Татьяна Гавриленко, они выступили с докладами по проблеме и провели мастер-классы.

Как правило, затем на многие внедрения получаем патенты. Главное – идти в ногу с мировыми тенденциями, не отставать с изучением и приобретением нового оборудования. Оно у нас от самых известных производителей Германии, США, Японии, Италии. Давно заметили, что если где-то опоздали, то потом трудно догонять, в том числе и по деньгам. Ведь хотя «Ключи» и бюджетное учреждение, но на жизнь зарабатываем сами.

Стратегические замыслы

Одна из главных задач – завершение строительства корпуса на 150 мест. Это позволит развивать новые направления: сферу амбулаторных услуг (очень экономичная и удобная именно для томичей форма – дневной стационар по реабилитации: принял процедуры, полежал, попил фиточая – и домой) и педиатрию. Если для взрослых нужны новые площади, то для работы с детьми необходимы особые условия, начиная от отдельного входа и заканчивая подготовкой персонала. Это давно назрело, и время остро требует появления такой необходимой для населения услуги.

– Несмотря на сложности, ежегодно удается вкладывать в новое оборудование 3–4 млн рублей, – продолжает Анатолий Леонтьевич. – Среди последних новинок – аппаратура для прессотерапии (медомер, лимфоджей), озонотерапии, ударно-волновой терапии. Ко всему прочему есть много текущих задач по модернизации уже существующих мощностей, особенно по лечебным грязям, обустройству рекреационных зон, облагораживанию мест летнего отдыха. Недавно нам сделали проект реконструкции знаменитой лестницы к роднику и территории, прилегающей к целебному источнику. В нем комплексно предлагается решение застарелого вопроса: как оптимально разнообразить отдых людей и при этом сохранить уникальную экологическую среду.

Идеологически руководство центра стремится максимально использовать главные факторы – природу, воздух, воду. Учреждение на плаву, гарантированно рассчитывает на свои силы и надеется на скорую стабилизацию экономической ситуации. А вот политически хотелось бы, чтобы помимо хороших связей и надежных отношений с НИИ кардиологии, ТГУ, лечебными заведениями и профессиональными сообществами была нормальная связь с нашей губернией, ведь «Ключи» плоть от плоти томское учреждение. Мощнейший профессиональный центр, подготовленный и оснащенный во всех отношениях, мог бы активно участвовать в губернских программах по реабилитации не только профбольных, но и людей, попавших в аварию, полноценно возвращая их здоровыми в строй на производство и в семью. А пока наших земляков по квоте принимают только после инфаркта миокарда и перенесенных острых нарушений мозгового кровообращения. Эта привилегия для жителей Томской области – пациенты поступают из кардиоцентра, ОКБ, а также из Северска и районов области. Однако кое-что остается и тем, кто хочет просто поправить здоровье за счет собственных средств. Таких желающих всегда много.

Над состоянием нужно работать

«Ключи» превратились в известный медицинский и научный центр России не в одночасье, а благодаря подвижнической работе руководства и персонала. Только перечисление оборудования, аппаратуры и материалов для восстановительного лечения пациентов, поступающих в центр, заняло бы немало места и времени.

– Сегодня у нас применяется около 185 методов физиобальнеотерапевтического лечения, – рассказывает заместитель директора по медицинской части Татьяна Гриднева, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор. – Из этих процедур врач должен выбрать оптимальный набор для пациента, но не более пяти, иначе вместо пользы можно получить обострение проблемы, ведь процедуры воздействуют системно. Мы никогда не идем на поводу у пациента: увидел список, загорелся – все хочу. Известно, что кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит, поэтому к услугам врачей центра и для контроля за физиологическим состоянием пациента в «Ключах» имеются оснащенные современным оборудованием клинико-биохимическая лаборатория и отделение функциональной диагностики.

– Сегодня у нас применяется около 185 методов физиобальнеотерапевтического лечения, – рассказывает заместитель директора по медицинской части Татьяна Гриднева, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор. – Из этих процедур врач должен выбрать оптимальный набор для пациента, но не более пяти, иначе вместо пользы можно получить обострение проблемы, ведь процедуры воздействуют системно. Мы никогда не идем на поводу у пациента: увидел список, загорелся – все хочу. Известно, что кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит, поэтому к услугам врачей центра и для контроля за физиологическим состоянием пациента в «Ключах» имеются оснащенные современным оборудованием клинико-биохимическая лаборатория и отделение функциональной диагностики.

Для грамотного назначения персонифицированных программ реабилитации и профилактического лечения при поступлении практически всем назначается электрокардиография, по показаниям общие анализы крови, мочи. И довольно часто выявляются патологии, о наличии которых пациент не догадывался.

Если есть жалобы на нарушение ритма, повышение артериального давления и не подобрана терапия, пациента консультируют нужные специалисты – кардиологи, неврологи, пульмонолог и другие, назначаются дополнительные методы исследования – суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления, спирография, стабилометрия, вибротестирование. И только тогда, с учетом полученных данных и санаторно-курортных карт, формируется лечебный комплекс.

Ключевой момент

Благополучие и авторитет любого учреждения базируются на кадрах. Грамотный, высокопрофессиональный коллектив стал самым большим капиталом санатория за эти годы. Укомплектованность около 100%, текучесть – минимальная.

– Не скрою, отбор специалистов у нас очень жесткий, – продолжает профессор Гриднева. – Кроме профессиональных умений важны и человеческие качества. За 15 лет от нас ушли только два врача, а ведь нагрузка колоссальная – по 30–40 больных.

Очень дорожим стабильностью в коллективе. Своих врачей и медсестер каждые 5 лет отправляем на переподготовку, предоставляем возможность участвовать в конференциях и научных форумах, осваивать новые методики и технику. Так, невролог Александр Барков для обучения абсолютно новой в России методике работы на новом американском оборудовании проходил обучение и практику в Венгрии.

У каждого специалиста две-три специализации: Александр Панафидин, врач-кардиолог, кандидат меднаук, врач высшей категории, владеет методикой проведения озонотерапии, чему он неоднократно учился в Нижнем Новгороде. Среди немедикаментозных методов лечения она заслуженно получает все большее распространение во всем мире. Светлана Олейникова, врач-кардиолог высшей категории, реабилитолог, имеет вторую специальность гирудотерапевта, лечение пиявками пользуется большой популярностью среди отдыхающих. Елена Плеханова, кандидат меднаук, врач высшей категории, пульмонолог, она же врач-профпатолог. Надежда Бабенко – врач-невролог, реабилитолог, иглорефлексотерапевт, врач высшей категории. В итоге сегодня в «Ключах» 70% врачей и медсестер – профессионалы высшей категории.

Еще одна изюминка центра – особо пристальное внимание к лечебной физкультуре, которая является основой любого реабилитационного комплекса. Руководит большим хозяйством врач ЛФК Любовь Хасанова.

– Мы оснащаем наши залы лечебной физкультуры современным оборудованием, – рассказывает Любовь Станиславовна. Одними из первых в Сибирском регионе закупили тренажеры с биологической обратной связью для разработки локтевых, плечевых, лучезапястных, коленных, голеностопных суставов. Тренажеры с БОС позволяют проводить как активные, так и пассивные тренировки пациентов с травмами конечностей и после оперативного лечения. Разработана методика подводных тренировок для пациентов с травмами конечностей, заболеваниями позвоночника на подводном тренажере. К слову сказать, модная ныне на томских улицах скандинавская ходьба с палочками первой появилась в «Ключах», четыре года назад.

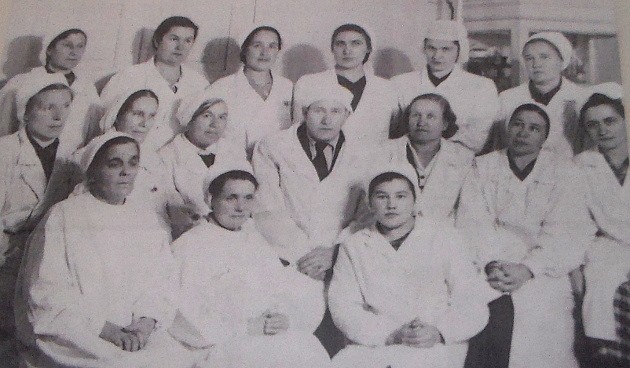

Безусловно, качество оказания лечебных процедур в значительной степени зависит от медицинских сестер диагностических и лечебных кабинетов, массажистов, инструкторов по лечебной физкультуре, они – золотой фонд центра, их отличает высокий профессионализм и самоотверженность в работе, чуткое и внимательное отношение к пациентам.

По мнению врачей центра, сегодняшние пациенты отличаются от тех, что были 15 лет назад. Ранее пациенты стремились в залы лечебной физкультуры, а сейчас их приходится уговаривать пойти на лечебную физкультуру. В «Ключах» имеется два тренажерных зала, оснащенных самыми современными тренажерами, так вот они, поясняет Любовь Хасанова, загружены менее чем на 30%! Люди хотят стать здоровыми, но ничего для этого не делать. В долгой жизни так не бывает. Здоровье – это награда за труд ради него.

Конечно, успешная работа медиков невозможна без труда прочего персонала: работников пищеблока, электриков, операторов котельной, сантехников, водителей, санитарок, горничных и других сотрудников. Совместный слаженный труд всего коллектива приводит к заслуженным достижениям и многочисленным фактам признания компетентности и милосердия. В числе наград – диплом и золотая медаль конкурса «Европейское качество». В 2011 и 2014 годах центр реабилитации получил золотые медали и дипломы на форумах «Здравница» в номинации «Лучшая здравница для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Но самое важное достижение, что с момента открытия центра реабилитации «Ключи» в нем пролечено более 40 тыс. человек, при этом 97,5% из них выписаны с улучшением состояния здоровья, что позволило им повысить качество жизни, социальной адаптации.

Оценивая прожитые 15 лет, коллектив Центра считает, что, несмотря на достижения, необходимо много и творчески работать, чтобы чувствовать себя действительно конкурентоспособными на современном рынке оказания услуг по оздоровлению населения.

Инициатор строительства и первый главный врач «Ключей» – заслуженный врач России Галина Золотавина.

Вода родника «Ключи» является минеральной лечебно-столовой питьевой водой, по минерализации и составу относящейся к слабоминерализованным (0,6 г на 1 куб. дм), гидрокарбонатным магниево-кальциевым водам со слабощелочной реакцией водной среды. Из биологически активных компонентов в подземной воде скважины имеется метакремниевая кислота – 36,0 мг на 1 куб. дм. По данным исследований, проведенных центром совместно с научно-исследовательскими учреждениями Томска и Новосибирска, вода обладает уникальными свойствами, снижающими уровень холестерина, глюкозы в крови, оказывает защитное действие на слизистую оболочку желудка.

Гидротерапия – это души: дождевой, Шарко, шотландский, веерный, циркулярный, промежностный, паровой, душ-массаж, подводный душ-массаж, душ Виши.

Применяется подводное горизонтальное вытяжение позвоночника с использованием специальной ванныъ

Криотерапия очень хорошо помогает при подагре. После второй процедуры уже появляется эффект – болевой синдром снимается

Здесь назначается массаж – ручной классический, тракционный, аппаратный – виброматик, вакуумный, баночный.

Используются все виды бальнеотерапии: бассейн, ванны – йодобромные, скипидарные, минеральные, жемчужные, вихревые для верхних и нижних конечностей

Об имеющихся противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

На правах рекламы.

Семья Сергеевых живет в селе Тогур, Колпашевского района. Дочке Валерии вот-вот исполнится восемь лет. При рождении девочке поставили диагноз: эпилепсия. Каждый день у нее случаются приступы. Уменьшить их количество и облегчить состояние ребенка помогают дорогостоящие лекарства.

Семья Сергеевых живет в селе Тогур, Колпашевского района. Дочке Валерии вот-вот исполнится восемь лет. При рождении девочке поставили диагноз: эпилепсия. Каждый день у нее случаются приступы. Уменьшить их количество и облегчить состояние ребенка помогают дорогостоящие лекарства.