Монументальный ансамбль главного корпуса, выдержанный в позитивной цветовой гамме, эстетично оформленная территория, стильные фонари, красивые клумбы… Облик СибГМУ в центре Томска хорошо продуман и радует глаз томичей и гостей города. А еще он говорит о безусловном уважении к истокам, свидетельством чему служат памятные доски и горельефы выдающихся ученых-медиков, установленные на фасаде корпуса. Их много, очень много. Шутка ли: в нынешнем году исполнилось 125 лет высшему медицинскому образованию в азиатской части России. За столь длительный период в вузе сформировалась целая плеяда великих, талантливых, знаменитых ученых, врачей и деятелей здравоохранения. Но, отдавая должное тем, кто творил историю, беседовать с доктором медицинских наук, профессором, академиком РАМН, заслуженным деятелем науки РФ Вячеславом Новицким, возглавляющим медуниверситет с 1997 года, мы будем не о прошлом, а о настоящем и будущем вуза.

Монументальный ансамбль главного корпуса, выдержанный в позитивной цветовой гамме, эстетично оформленная территория, стильные фонари, красивые клумбы… Облик СибГМУ в центре Томска хорошо продуман и радует глаз томичей и гостей города. А еще он говорит о безусловном уважении к истокам, свидетельством чему служат памятные доски и горельефы выдающихся ученых-медиков, установленные на фасаде корпуса. Их много, очень много. Шутка ли: в нынешнем году исполнилось 125 лет высшему медицинскому образованию в азиатской части России. За столь длительный период в вузе сформировалась целая плеяда великих, талантливых, знаменитых ученых, врачей и деятелей здравоохранения. Но, отдавая должное тем, кто творил историю, беседовать с доктором медицинских наук, профессором, академиком РАМН, заслуженным деятелем науки РФ Вячеславом Новицким, возглавляющим медуниверситет с 1997 года, мы будем не о прошлом, а о настоящем и будущем вуза.

Таланты были, есть и будут

– Вячеслав Викторович, вы разделяете расхожее мнение, что вот раньше были блестящие ученые, а сейчас их нет и быть не может?

Средний конкурс среди поступающих в СибГМУ в 2013 году (11,27 заявления на место) оказался выше среднего по профильным вузам страны (8,8) и сравним с конкурсом в московских (12,4) и питерских (10,8) вузах. Впервые в топ-10 направлений подготовки и специальностей, востребованных среди абитуриентов российских вузов, оказалась медицинская биохимия – на каждое бюджетное место претендовали 25 человек.

– Это ошибочное суждение. Современные молодые ученые в профессиональном плане ни в чем не уступают, а иногда даже превосходят тех, кто был до них. Они постоянно учатся, никогда не почивают на лаврах, не останавливаются на достигнутом. Казалось бы, защитил докторскую диссертацию и сиди себе спокойно. Нет, им надо постоянно учиться, получать дополнительное образование, двигаться вперед. А какие они трудоголики! Какие пахари! Как глубоко внедряются в научные темы! Пройдет время, и, я уверен, многих из них тоже назовут великими. – Став ректором, вы поставили перед молодыми сотрудниками задачу выходить на защиту докторских до 30–35 лет. Сначала это казалось нонсенсом (мы ведь привыкли, что доктор наук – это обязательно убеленный сединами человек), а сейчас молодые профессора воспринимаются как один из брендов СибГМУ. Трудно было переломить стереотип? – В последнее время в стране провозглашается, что надо активно вовлекать молодежь в науку, что Академия наук и профессорско-преподавательское звено катастрофически устарели. А когда у нас в конце 1990-х пошли на защиты докторских 28–30-летние кандидаты наук, известные академики отказывались давать отзывы, потому что ВАК дала установку: после защиты кандидатской должно пройти не меньше пяти лет, чтобы можно было допустить к защите докторской. Мне стоило больших усилий убедить руководство ВАК в том, что это дискриминация по возрасту. Если у человека есть приличная работа, есть гранты (а это предполагает серьезную экспертизу), есть публикации в солидных журналах, то при чем здесь годы? После моего письма первых трех-четырех юных соискателей докторской степени из СибГМУ приглашали в ВАК, экзаменовали и, убедившись в прекрасной подготовке, утверждали защиту. Вот так мы пробили эту стену. – По моим данным, за последнее десятилетие в вузе защитили докторские 64 молодых соискателя. Многие ли из них до сих пор работают в СибГМУ?– Наверное, человек 35. Порядка десяти уехали, но не за границу, что меня искренне радует, они и в России не хуже устроились. Например, в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта работает Лариса Литвинова. Она, кстати, горячо дискутировала с президентом Путиным на его встрече с ведущими учеными этого вуза, он ее спросил: «Вы откуда такая смелая?», она ответила: «Из Томска». Я, когда увидел этот сюжет в теленовостях, получил кайф высшего разряда. Полковник Игорь Шперлинг – ведущий ученый Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Под Регину Насырову специально открыли отдел биологической психиатрии в одном из питерских НИИ. Многие эффективно работают в академических медицинских НИИ Томска. Больше всего я горжусь тем, что все остались в науке.

Траектория карьеры

– Как, Вячеслав Викторович, взращиваете кадры для науки? – У нас идет постоянная подпитка кафедральных научно-педагогических школ молодежью по схеме студент – аспирант – докторант. А что такое научно-педагогическая школа? Это коллектив, где каждый является чьим-то учеником или чьим-то учителем. И главное условие успешности такого коллектива – отсутствие ревностного отношения к молодым. На всех заседаниях ученого совета я не устаю повторять, что профессор – звание педагогическое и хороший профессор отличается от плохого тем, что у него есть ученики, которые умнее, способнее его и идут дальше, чем он. Это залог развития науки. Если этого нет, прогресс в науке останавливается. Про себя я нескромно говорю, что я очень хороший профессор, потому что у меня немереное количество учеников, которые умнее и перспективнее меня. Многие из них самостоятельные крупные ученые, ведущие собственные направления. А за ними идут еще более молодые и талантливые. – У вас, как у руководителя научной школы патофизиологов, есть ученики, которыми особенно гордитесь?– Сегодня у меня две наиболее талантливые и титулованные ученицы – профессора Наталья Рязанцева и Ольга Уразова, у каждой из них в учениках более десяти докторов наук, часть из них эффективно работают в СибГМУ и известны не только в России, но и за границей. Рязанцева, Уразова и ваш покорный слуга в 2010 году получили престижнейшую премию РАМН имени Давыдовского за лучшую научную работу десятилетия в области общей патологии. На днях будет защищать докторскую Юлия Колобовникова, которая окончила МБФ по специальности «биохимия». Там очень сложно учиться, она не получила ни одной четверки, окончила с университетской медалью, быстро защитила кандидатскую, сейчас подошла к защите докторской на очень сложную тему. Запрос на исследования пришел от клиницистов: почему у некоторых больных туберкулезом легких увеличивается количество эозинофильных клеток крови? Хорошо это или плохо? Соискатель пришла к выводу, что плохо. Исследования будут продолжаться, поскольку это принципиально важно для определения стратегии и тактики лечения этих больных.

Молодо – не зелено

– А может ли маститый профессор чему-то научиться у своих учеников? – У каждого ученого наступает такой период, когда он понимает: надо учиться не у солидных коллег, а у молодых. У ветеранов можно учиться общей культуре, поведению, этике взаимоотношений. А в профессиональном плане нужно учиться у молодых. Благодаря знанию иностранных языков, информационных технологий они интегрированы в глобальное сетевое пространство, чувствуют себя в нем словно рыба в воде. Адекватно оценивают свои возможности. Если публикуются, то не где попало для статистики, а в авторитетных изданиях, не боятся участвовать в конкурсах на гранты, спокойно относятся к тому, что не всегда выигрывают, считают это нормальным. Хотя у каждого завидная история успеха в получении грантов. Некоторые люди моего поколения считают: да зачем участвовать в этих конкурсах, в Москве ведь все схвачено. Да ничего не схвачено! Нужно просто давать качественную продукцию и грамотно оформлять заявки. Молодые ученые меня научили: не надо комплексовать, мы ничем не хуже столичных коллег, а в чем-то даже лучше. Ребята знают себе цену, очень хорошо подготовлены. Они более прагматичны, чем старшее поколение, но я уважаю их за то, что материального благополучия они добиваются на профессиональной стезе. Еще они меня научили – нет, это, скорее, уже я их научил собственным примером: нужно очень хорошо относиться к тем, кто моложе тебя. Они даже не понимают, как это можно ставить палки в колеса тем, кто хочет сделать кандидатскую, докторскую. Они, напротив, всячески помогают. Это отличает молодежь от многих людей со стажем. Нет ревности, зависти. Конкуренция существует, но здоровая. – И что, молодые не боятся конкуренции?– Молодежь не боится конкуренции вообще. Такой черты у моего поколения не было. Всегда декларировалось: не надо высовываться! Это такая провинциальная ментальность. Считалось, что в столице все решено в пользу своих. Сегодня я с полной ответственностью говорю, что с нами там считаются. Не меньше, а может быть, даже больше, чем со столичными институтами и персоналиями.

Между прошлым и будущим

– Чему научили Новицкого его учителя Даниил и Евгений Гольдберги?– О, всему! Даниил Исаакович – учитель от Бога. Я к нему пришел на втором курсе. Он в неделю два-три раза по четыре-пять часов лично занимался со мной, мальчишкой. Сидели за микроскопом: один окуляр у него, второй – у меня. Он все рассказывал, объяснял. Когда я написал первую научную статью и, гордый собой, отдал ее Даниилу Исааковичу, он сунул ее в портфель: «Завтра придешь». Прихожу, он подает работу, на первой странице красными чернилами написано: «ВSК!» Спрашиваю: «Что это означает?», отвечает: «Бред сивой кобылы». Я смертельно обиделся. Развернулся, чтобы уйти, а он протягивает полностью переделанную работу с моей фамилией на титульном листе. То есть он мне показал образец, как надо писать научные статьи. Этот урок я усвоил на всю жизнь. С тех пор если Учитель (именно с большой буквы!) и исправлял что-то в моих опусах, то не более двух-трех слов. Как ученого-гематолога меня воспитал именно он. Под его руководством я защитил кандидатскую диссертацию. Когда его не стало, я «по наследству» перешел к молодому Гольдбергу. У нас с Евгением Даниловичем были отношения не просто учитель – ученик, а старший и младший товарищи. Я ему безмерно благодарен за полученный опыт. Если бы не Евгений Данилович, никогда ни я, ни блестящий ученый Александр Дыгай, ныне директор НИИ фармакологии, не стали бы профессорами и академиками. Он держал нас в черном теле. По отношению к ученикам, особенно любимым, он был невероятно жестким. Мне его не хватает по сей день. Сегодня молодые ребята, к сожалению, более прагматичны и менее обращены назад, в историю. Их меньше волнует то, что было вчера и позавчера. Главное – что есть сегодня и что будет завтра. Это, пожалуй, единственное качество, которое мне в них не очень нравится. Однако я стараюсь убедить их в том, что без сверхуважительного отношения к тем, кто был до нас, невозможно позитивное будущее.

У нас создана уникальная система непрерывной подготовки докторов наук из среды талантливой научной молодежи, основанная на научном наследии университетских школ. Мы не мешаем, а, наоборот, помогаем молодым делать себе имя в науке.

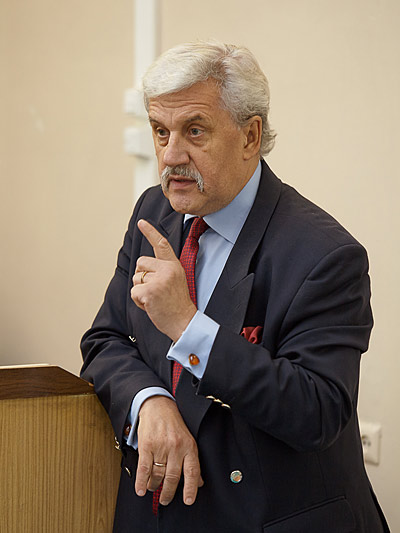

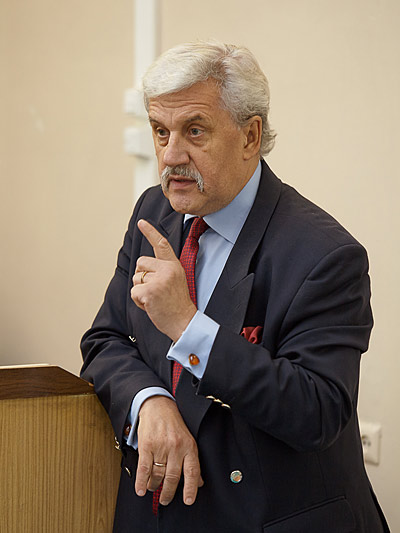

Вячеслав Новицкий

В СибГМУ реализованы более 100 крупных научно-технологических проектов в рамках федеральных целевых программ, поддержанных грантами Российского фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда, Совета по грантам при Президенте РФ. Университет стал первым среди медицинских вузов страны резидентом Сколково.

В научно-образовательном центре молекулярной медицины СибГМУ проводятся исследования по приоритетным направлениям. В топ-100 лучших российских вузов, по версии рейтингового агентства «Эксперт», СибГМУ занял 35-е место и 4-е место среди профильных вузов, пропустив вперед только два московских и один санкт-петербургский вузы. По сравнению с рейтингом, проводившимся год назад, СибГМУ улучшил свои показатели на 12 баллов