Там зимой тепло, а летом прохладно – так обычно, шутя, отвечают ребята из спелеоклуба «Спектр» на вопрос, почему пещеры – это здорово. Но все-таки приходят в спелеологию по-разному и за разным: кто-то – увидеть настоящие сталактиты, кто-то – за компанию с друзьями или за зачетом по физкультуре.

Евгений Андреев, нынешний президент клуба, сам до сих пор не может объяснить, чем же притягивает его подземный мир:

– Я попал в клуб четыре года назад, как и многие, за компанию. Из тех людей, что пришли тогда, остался только я. Почему – сам не знаю. В пещере бывает тяжело, бывает и страшно: когда силы заканчиваются, уже где-нибудь на выходе появляются мысли: а зачем ты сюда вообще пошел? А потом вылез через пять метров – и ничего.

– Когда выбирала себе занятие по душе, была еще школьницей и рассуждала так: альпинизм – это холодно (сколько там градусов на вершине?) и тяжело – идешь и тащишь свой рюкзак, – рассказывает Алена Куликова. – А спелеолог доехал до пещеры, рюкзак положил, переоделся, спустился – поднялся. Намного комфортней, – улыбается девушка.

Темно и тесно

Конечно, на деле спелеология – не для тех, кто любит удобство: темнота, теснота, сырость и грязь – неизменные спутники туриста. Зато стать спелеологом может даже тот, кто боится высоты: фонарик светит максимум на40 метров, и дальше все равно ничего не видно. А вот тем, кто боится темноты и замкнутых пространств, в пещеры лучше не спускаться, как и слабым, нетренированным ребятам: для подземного путешествия нужна хорошая физическая форма.

В зависимости от времени года спелеотуристы либо тренируются в зале (общефизическая подготовка, скалолазание), либо оттачивают технику: вяжут узлы, отрабатывают подъемы и спуски по веревке.

– Эти навыки проверяются на соревнованиях по спелеотехнике, – говорит Алена Куликова. – Чаще всего они проходят в команде, а значит, важно правильно расставить людей, чувствовать партнера. Маршрут составляется из элементов навески веревки, которые могут встречаться в пещере, которые компонуют так, чтобы набрать заявленный класс сложности. Задача – пройти маршрут быстрее и правильнее.

В таких соревнованиях существует список нарушений, за которые начисляются штрафные баллы и дополнительные секунды. Однако не запрещено придумать свой способ прохождения маршрута, если он не противоречит правилам и технике безопасности.

Пещерные люди

Ближайшие к Томску пещеры находятся на Алтае, в Хакасии, Красноярском крае, правда, сложных среди них нет. А серьезные выездные экспедиции, например на Кавказ, проводятся не каждый год, они требуют масштабной организации (большой группой, с вертолетом). Что интересно, на Кавказе каждая пещера закреплена за тем клубом, который ее открыл: спускаться без его ведома неэтично – все равно что в чужую квартиру зайти.

Основной контингент «Спектра» сегодня – это выпускники университета. По словам Алены Куликовой, все они ходят в пещеры с разными целями:

– Есть люди, которые занимаются раскопками (правда, это надо делать с умом), в основном это геологи, которые любят походить, покопать, подумать, куда какие разломы идут. Я, например, люблю ходить спортивно: у входа отсекаешь время, упал вниз до контрольной точки и бегом наверх. Есть и те, кто любит на дне чай попить, пофотографироваться. Каждый выбирает, что ему ближе.

Виды соревнований

По спелеотехнике: личное или командное прохождение маршрута, проводится на искусственном рельефе или в зале, оцениваются скорость и техника.

По спасательным работам: индивидуальные (в паре спасатель – пострадавший) и командные (четыре человека плюс бревно, которое выполняет роль пострадавшего) спасработы. Проводятся в пещерах, задача – вытащить пострадавшего на поверхность, пройдя определенный маршрут.

По контесту: имитация подъема по веревке на дистанциях 30 и120 м, выполняется в паре на скорость.

В Томской области традиционно проводятся два вида соревнований – чемпионат области по контесту и Кубок Кобачевского (по спелеотехнике).

Где заниматься?

Спелеотуризмом в Томске можно заниматься в студенческих клубах «Аида» (ТПУ), «Спектр» (ТГУ), «Альтус» (СибГМУ), спелеологическом отделении клуба «ТАКТ» (ТУСУР), городском клубе спелеологов «Стикс». Школьников (с 13 лет) объединяют детско-юношеские клубы «Кедр», «Лукоморье», клуб путешественников «Арба».

Снаряжение:

Снаряжение:

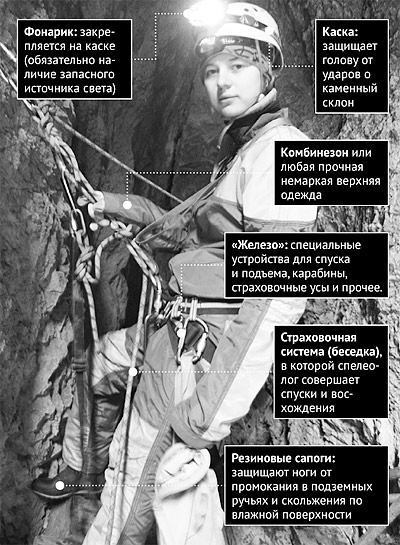

– Каска: защищает голову от ударов о каменный склон

– Фонарик: закрепляется на каске (обязательно наличие запасного источника света)

– Резиновые сапоги: защищают ноги от промокания в подземных ручьях и скольжения по влажной поверхности

– Комбинезон или любая прочная немаркая верхняя одежда

– Страховочная система (беседка), в которой спелеолог совершает спуски и восхождения

– «Железо»: специальные устройства для спуска и подъема, карабины, страховочные усы и прочее.

Цифра

2–2,5 кг

составляет общий вес железного снаряжения.

Кстати

Неделю назад клуб «Спектр» попросили собрать вещи и выехать из помещения по пр. Комсомольскому, 57, которое ребята занимали на протяжении 10 лет. Как прокомментировал этот факт Андрей Гилев, директор Центра социальных инициатив, в ведении которого находится помещение, из-за того, что площади в настоящий момент используется нецелесообразно, они передаются департаменту экономического развития, а спелеологам предоставляется место в Томском клубе туристов по пр. Ленина, 8.

Спелеологи нескольких томских клубов после спуска в пещеру Большая Орешная (Красноярский край)

– Мне бы очень хотелось обратить внимание молодых людей и их родителей на этот приговор. Подобных уголовных дел в практике томских следователей пока не так много, но наказание за сбыт спайсов суровое. Хотя в большинстве своем студенты почему-то думают иначе. Возможно, в заблуждение их вводят те, кто вовлекает в сферу распространения наркотиков, – поясняет начальник отделения СЧ СУ УМВД по городу Томску Елена Ильинская. – Курительные смеси, ставшие за последние пару лет серьезной проблемой для студенческого Томска, не подразделяются на легкие и тяжелые наркотики. Наказание одно – уголовная ответственность. Критерии просты: за хранение в крупном размере (от0,05 г) – до 3 лет лишения свободы, в особо крупном (0,25 г) – от 3 до 10 лет лишения свободы.

– Мне бы очень хотелось обратить внимание молодых людей и их родителей на этот приговор. Подобных уголовных дел в практике томских следователей пока не так много, но наказание за сбыт спайсов суровое. Хотя в большинстве своем студенты почему-то думают иначе. Возможно, в заблуждение их вводят те, кто вовлекает в сферу распространения наркотиков, – поясняет начальник отделения СЧ СУ УМВД по городу Томску Елена Ильинская. – Курительные смеси, ставшие за последние пару лет серьезной проблемой для студенческого Томска, не подразделяются на легкие и тяжелые наркотики. Наказание одно – уголовная ответственность. Критерии просты: за хранение в крупном размере (от0,05 г) – до 3 лет лишения свободы, в особо крупном (0,25 г) – от 3 до 10 лет лишения свободы.

– Сначала, в рывке, все складывалось не в его пользу, – вспоминает сын Альберта Коземова и по совместительству его тренер Дмитрий, – он уступил принципиальному сопернику шведу Карлстрему5 кг, но затем собрался и взял эти63 кг, уравняв результаты.

– Сначала, в рывке, все складывалось не в его пользу, – вспоминает сын Альберта Коземова и по совместительству его тренер Дмитрий, – он уступил принципиальному сопернику шведу Карлстрему5 кг, но затем собрался и взял эти63 кг, уравняв результаты.

Отделом по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части СУ УМВД России по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего томича в совершении 131 эпизода преступной деятельности, ответственность за которую предусмотрена частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации), а также 269 эпизодов — по части 1 статьи 187 УК РФ (незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами).

Отделом по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части СУ УМВД России по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего томича в совершении 131 эпизода преступной деятельности, ответственность за которую предусмотрена частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации), а также 269 эпизодов — по части 1 статьи 187 УК РФ (незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами).

Сегодня в 14.40 на пр. Ленина, 191, водитель автомобиля ВАЗ-2105, совершая левый поворот с пр. Ленина на ул. Д. Ключевскую, не справился с управлением. Автомобиль выехал на правый тротуар, где совершил наезд на женщину-пешехода. После этого автомобиль продолжил движение и совершил наезд на здание. С травмами 54-летняя женщина доставлена в больницу.

Сегодня в 14.40 на пр. Ленина, 191, водитель автомобиля ВАЗ-2105, совершая левый поворот с пр. Ленина на ул. Д. Ключевскую, не справился с управлением. Автомобиль выехал на правый тротуар, где совершил наезд на женщину-пешехода. После этого автомобиль продолжил движение и совершил наезд на здание. С травмами 54-летняя женщина доставлена в больницу.

Томич, обвиняемый в мужеложстве, осужден на 12 лет

Томич, обвиняемый в мужеложстве, осужден на 12 лет

На днях в Томске предстал перед судом 22-летний житель Новосибирска, который снял в нашем городе квартиру и умудрился сдать ее сразу девяти арендаторам, с каждого получив оплату за месяц вперед. Задержал ушлого паренька именно девятый квартиросъемщик, который совершенно случайно узнал, что выбранное им жилье уже занято.

На днях в Томске предстал перед судом 22-летний житель Новосибирска, который снял в нашем городе квартиру и умудрился сдать ее сразу девяти арендаторам, с каждого получив оплату за месяц вперед. Задержал ушлого паренька именно девятый квартиросъемщик, который совершенно случайно узнал, что выбранное им жилье уже занято.