37 стран проехал томич за свое более чем двухлетнее путешествие автостопом. За прошедшие 777 дней некоторые его друзья успели пожениться, некоторые – даже развестись, у родного брата родился третий ребенок… «А я успел мир посмотреть, – подводит итог Константин Журавлев. – Меня спросили однажды, что изменилось во мне после кругосветки. Да практически ничего, за исключением того, что этот мир теперь раскрыт во мне».

– Костя, когда ты два с лишним года назад пришел в редакцию и сообщил, что собираешься автостопом вокруг света, в это было трудно поверить: сам же рассказывал, что маршрут с точностью до мелочей не продумываешь, особенности автостопа на разных континентах не изучаешь, языками не владеешь… Ты сам верил в успех?

– Я не думал – получится или нет. Я просто ехал. У меня не было мыслей типа «я обязан это сделать, иначе мир рухнет». Был в любой момент готов к тому, чтобы остановить путешествие. И действительно было два по-настоящему кризисных момента… Первый – когда я пересек границу Аргентины и Чили и как раз исполнилась первая годовщина моего пути. До этого я 2,5 месяца провел в Аргентине – стране моей мечты. Это был шквал, цунами эмоций! И в Чили начался кризис эмоционального переполнения: я не мог, как прежде, хватать впечатления, испытывать кайф от пейзажей. Очень хотелось домой. Второй момент: когда я из Мексики транзитом через Лос-Анджелес прилетел в Гонконг. Было очень пасмурно, холодно, я две недели жил в аэропорту, все было безумно дорого, у меня вскочил флюс, операцию делали… Но именно в такие моменты и срабатывал принцип: надо довести дело до конца!

– Как ты материально обеспечивал путешествие, особенно перелеты между континентами?

– За перелеты у меня должок перед родственниками… В принципе, я считаю, межконтинентальный гидростоп или авиастоп возможен, но это требует огромного количества времени и усилий. А когда путешествие с фиксированным количеством дней, тогда думаешь: лучше заплачу сейчас здесь и побольше пофотографирую там. Вообще, по моим прикидкам, двухгодовой бюджет составил около 250–280 тыс. рублей. (В Бийске ради интереса зашел в турагентство выяснить цены, оказалось, что, например, только три страны с туроператором – 10 дней в Индии, две недели на Кубе и столько же в Намибии – обошлись бы мне в 120 тысяч.) Ежедневные траты в большинстве своем обеспечивала сдача квартиры – почти все время, за исключением некоторых периодов, это приносило мне 10 тыс. рублей ежемесячно. Конечно, хотелось бы побольше денег… Это давало бы больше возможностей: например, в Таиланде, имея достаточно средств, я смог позволить себе арендовать мотобайк и выехать за пределы городов. С другой стороны, когда есть деньги, они быстро кончаются, особенно в Азии: все кажется вкусным, дешевым, все хочется купить. В более дорогих Чили, Аргентине 10 тыс. хватало за глаза, потому что сознательно экономил: покупал в супермаркетах йогурт, хлеб, фрукты, помидоры, почти все время жил в палатке…

– Какой период был самым тяжелым?

– Тяжелый – неправильное слово. Мне не было тяжело, но были периоды, когда на несколько дней заканчивались деньги. Тянул по 12 рублей в день. Например, в Индии каждую копеечку считал, а когда один мужик 100 рупий дал (это 60 рублей), я себя таким богачом почувствовал! Покупаешь пирожок с вареной картошкой, очень острый, стоит 3 рубля. Два на завтрак, два на ужин. Вода бесплатно… В Индии же я наловчился бесплатно ездить в местных поездах, в общих вагонах, где в стандартном плацкартном отделении набивалось до 35 человек, и мы ехали 17 часов из Варанаси в Дели… Кстати, перед путешествием мне написал один незнакомый человек, который рассказывал всякие ужасы и вообще убеждал отказаться от идеи кругосветки. Говорил, в частности, что автостоп в Индии и в Аргентине невозможен. Так вот, в Индии шикарный автостоп! Машины в деревушках сами останавливались, даже руку поднимать не надо было. В Аргентине – примерно как в России.

– Как ты общался с местными?

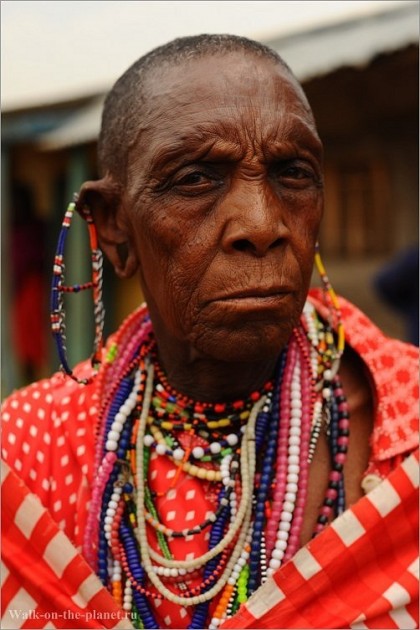

– У меня был один забавный момент, когда я возвращался с острова Занзибар.60 кммы шли через океан на деревянной лодке с одним парусом. Причалили в глухой деревне в Танзании. Я попытался спросить у одной местной старушки, сколько стоит вяленая рыба. Она не поняла. Но тут же подошел незнакомый мужчина, спросил по-английски, что мне нужно, перевел просьбу женщине и получил ответ… Так что английский может выручить не только в туристических районах разных стран. Когда я пересекал границу, я всегда интересовался, как на местном будет «здравствуйте» и «спасибо». Правда, со временем из головы все вылетело – запомнил только «шукран» («спасибо») на арабском. В Латинской Америке начал изучать испанский язык. Едешь в машине, показываешь водителю на разные предметы одного цвета, он соображает, что нужно назвать цвет. Показываешь на дорогу, дерево, руль – он называет, записываешь в блокнотик… Сейчас, пока я дома, буду активно учить английский и испанский, пригодятся в следующих путешествиях.

– То есть выходить на работу, создавать семью ты пока не собираешься?

– Пока нет. Семью я очень хочу, но, чтобы совершить еще одно путешествие (в моем случае уже третье), главное – не жениться. Либо жениться, но тогда жена будет меня ждать, потому что только в одиночестве ты можешь позволить себе быть наедине с миром. Можешь в любой момент подойти к интересному человеку, идти сколько угодно и не задумываться, устал ли твой спутник, не голоден ли он. В любой момент изменить маршрут и не слышать возмущенное: «Давай придерживаться плана». Мне, как фотографу, очень важно перед тем как сделать фотографию, прочувствовать человека, пейзаж, архитектуру. Если ты с кем-то, очень тяжело замечать происходящее вокруг. Так что для путешествий с кем-то я еще не готов. Всему свое время.

Впечатления Константина в словах и фото

Россия

– Как прекрасна наша страна, я понял, только объехав 36 других стран, – говорит Костя Журавлев. – Мой личный рейтинг таков: первое место среди стран – Россия, второе – Аргентина. Первый среди городов – Томск, второй – Санкт-Петербург. Томск – это сама жизнь, это отличные люди, молодые люди, молодая атмосфера! Я верю, что у нас большое будущее, просто мы потеряны, нам нужно многому учиться у многих стран.

Третье путешествие Константина будет исключительно по России. Стартовать путешественник намерен следующим летом. А пока будет ставить спектакль «Вслед за солнцем», проводить мастер-классы по фотографии в условиях путешествия, собирать фотокнигу, строить дом, изучать испанский и английский…

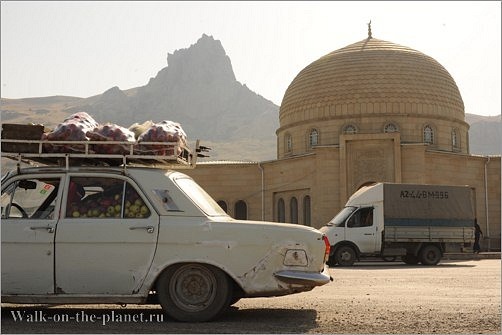

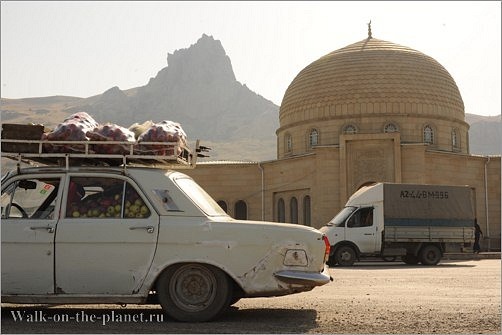

Баку, Азербайджан

Азербайджан покорил Костю душевностью, гостеприимством. Когда он с большим рюкзаком шел по одной стороне улицы, с другой ему постоянно кричали: «Привет, давай чай пить! Есть хочешь? Давай покушаем!»

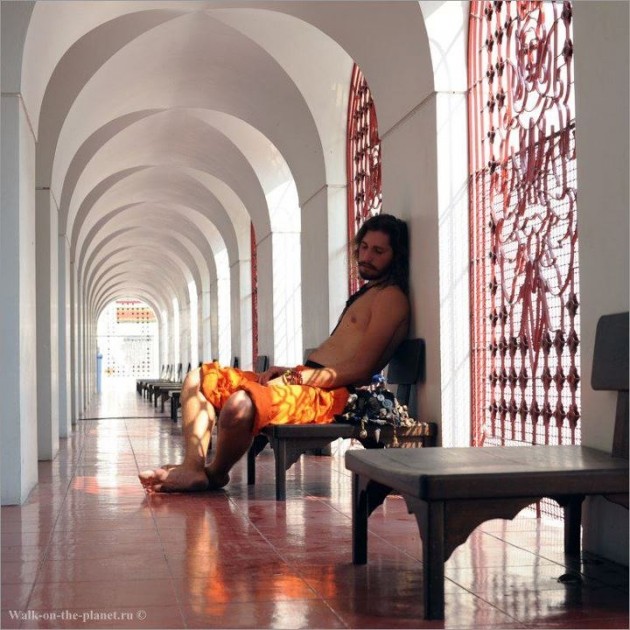

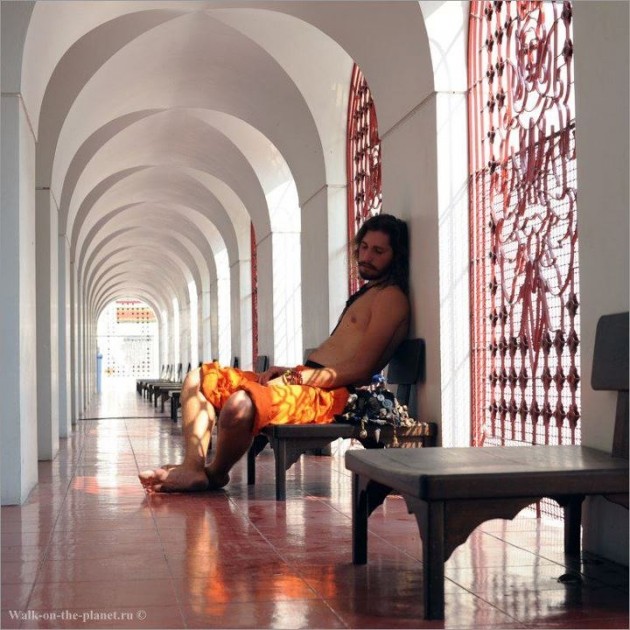

Из дома Костя выезжал в белых штанах и белой водолазке – обычный человек. Сейчас его вид очень колоритен для Томска: самошитые оранжевые майка, штаны, на которых висят сувенирные медведи. Длинные волосы, куча браслетов, колец, фенечек на руках. И – большая открытая улыбка, не сходящая с лица

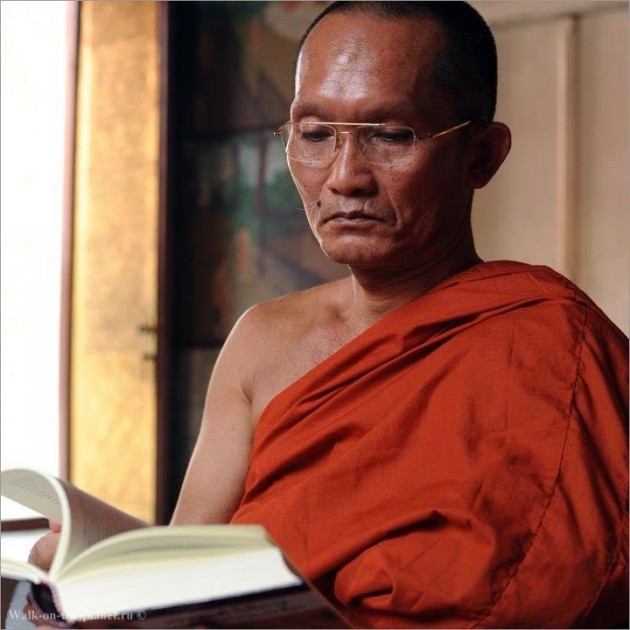

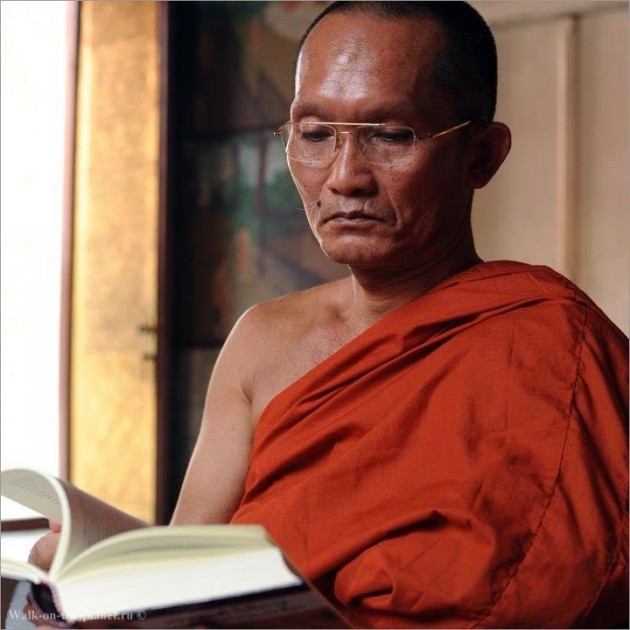

Таиланд

Таиланд для Кости – синоним гармонии. А еще он встретил там русских путешественников – впервые за 1,5 года! До этого встречались только туристы, с которыми ему трудно найти что-то общее

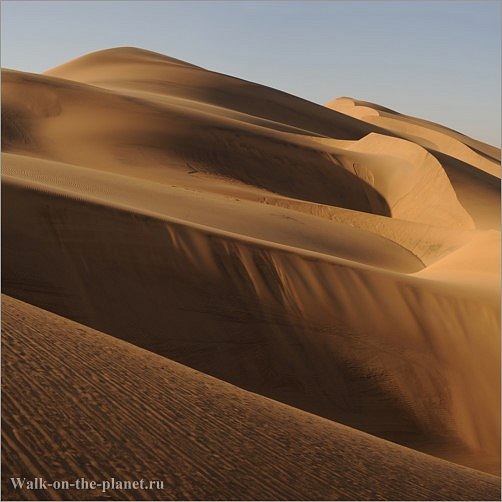

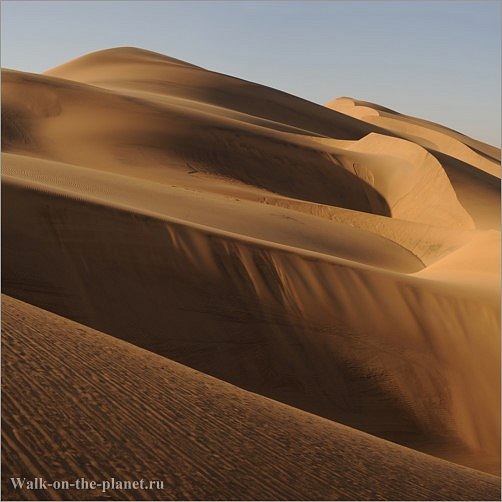

Сахара

Сахару Журавлев считает одним из красивейших мест на Земле

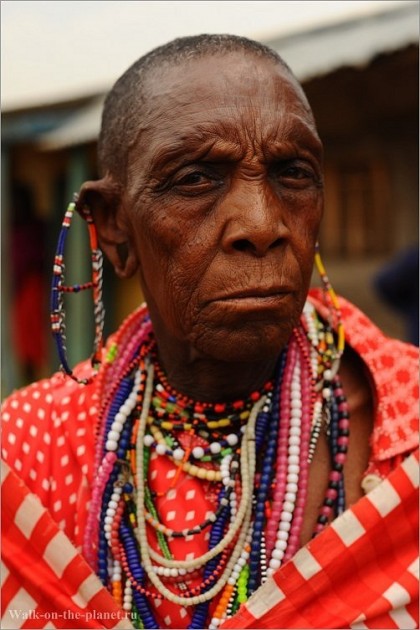

Кения

Кения – одно из немногих мест, где человека могут столь близко подпустить дикие животные

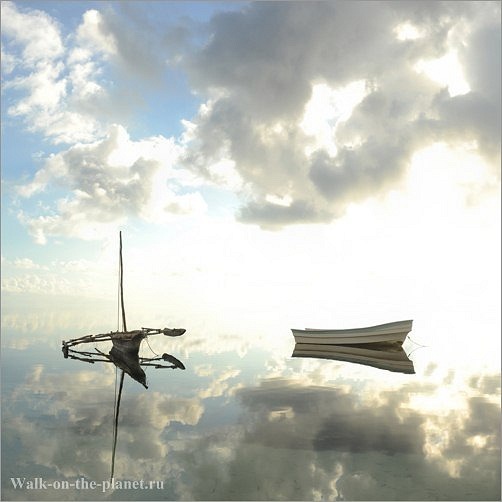

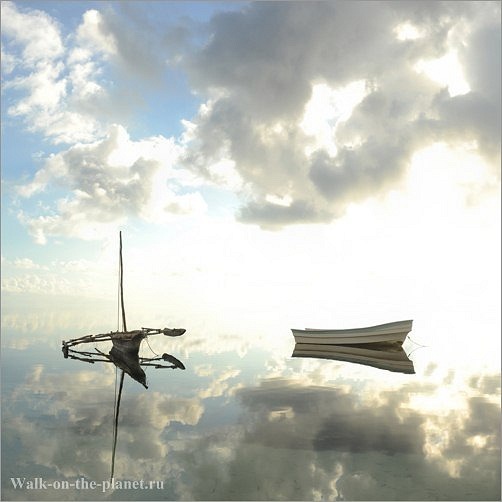

Занзибар

Зеркальное утреннее море в северо-восточной части острова Занзибар, который Костя называет настоящей сказкой

Виктория

«Выйдя на край водопада Виктория, я ощутил себя лилипутом, стоящим на краю перекипающего чайника с водой», – делится Костя одним из самых сильных впечатлений. Падение воды происходит с высоты90 метров

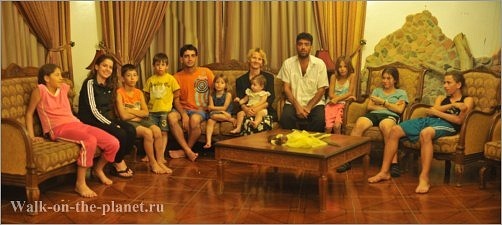

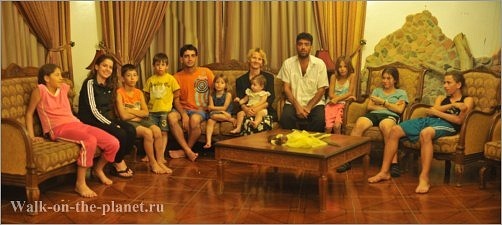

Семья в Иордании

По пути в Дамаск один из водителей завез Костю в гости к своему другу в Иордании. Его звали Мухаммед, и он отлично говорил по-русски. Его жена Антонина – из России, из Рязанской области. Тогда у них было 10 детей, сейчас – 11

Намибия

В Намибийской пустыне наметает дюны высотой с 9–10-этажный дом

Аргентина

Аргентина стала для Кости второй родиной, настолько он полюбил ее. Это страна бешеной энергии, экспрессии, эмоций, удивительных пейзажей, светлых и веселых людей…

Полная география путешествия:

Россия (Томск – Санкт-Петербург) – Финляндия – Эстония – Латвия – Литва – Россия (Калининград) – Азербайджан – Грузия – Турция – Сирия – Иордания – Египет – Судан – Эфиопия – Кения – Танзания – Занзибар – Танзания – Замбия – Ботсвана – Намибия – Ботсвана – Аргентина – Бразилия – Парагвай – Боливия – Перу – Эквадор – Колумбия – Мексика – Куба – Мексика – США (Лос-Анджелес) – Гонконг – Таиланд – Камбоджа – Лаос – Таиланд – Индия – Непал – Индия – Узбекистан – Казахстан – Россия (через Алтай).

Сергей Шпагин, доцент кафедры политологии ТГУ

Сергей Шпагин, доцент кафедры политологии ТГУ

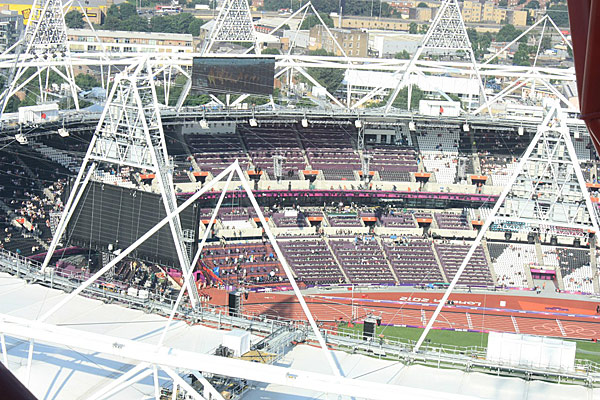

– Невозможно все матчи с сильнейшими командами мира проводить на одном уровне. Но Саша показал отличную игру. И в стартовой встрече с Британией, и во второй игре с Китаем, где он забил 12 очков, отборолся в защите. Это была его игра! – гордится своим выпускником директор СДЮСШОР Александр Расторгуев. – В следующей встрече, с Австралией, он набрал уже 18 очков, отработал в подборах и на защите. Даже полуфинал с испанцами, который наша команда проиграла, Саше можно записать в плюс – игра стала для него одной из лучших как для индивидуального игрока. А матч за бронзу с Аргентиной – это вообще бенефис Кауна: Саша набрал, казалось бы, не так много – всего шесть очков, но всю игру был именно тем фундаментом, который цементировал команду.

– Невозможно все матчи с сильнейшими командами мира проводить на одном уровне. Но Саша показал отличную игру. И в стартовой встрече с Британией, и во второй игре с Китаем, где он забил 12 очков, отборолся в защите. Это была его игра! – гордится своим выпускником директор СДЮСШОР Александр Расторгуев. – В следующей встрече, с Австралией, он набрал уже 18 очков, отработал в подборах и на защите. Даже полуфинал с испанцами, который наша команда проиграла, Саше можно записать в плюс – игра стала для него одной из лучших как для индивидуального игрока. А матч за бронзу с Аргентиной – это вообще бенефис Кауна: Саша набрал, казалось бы, не так много – всего шесть очков, но всю игру был именно тем фундаментом, который цементировал команду.