Год назад в Томской области стартовала программа капитального ремонта многоквартирных домов. С какими проблемами пришлось столкнуться? Как они преодолеваются? Какие гарантии есть у собственников, что собранные ими средства будут эффективно потрачены на ремонт их домов?

На эти и другие вопросы по капремонту отвечают генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области Наталья Сычева и заместитель генерального директора фонда Сергей Световец.

Белые пятна

– Наталья Сергеевна, вы много лет работали в банковской и жилищной сферах Кемеровской области, а томский фонд капитального ремонта возглавили только в прошлом месяце. Поэтому взгляд на ситуацию у вас еще свежий, незамыленный. Существуют какие-то проблемы выполнения программы капитального ремонта в нашем регионе, которые оказались для вас неожиданными?

Наталья Сычева:

– Если честно, то не ожидала тех сложностей, которые возникли при обработке такого огромного массива данных. У нас до сих пор нет полных сведений о всех собственниках помещений многоквартирных домов области. А это краеугольный камень, который влияет на собираемость взносов за капитальный ремонт и общее формирование фонда капремонта. Из-за пробелов в базе данных мы не можем определить владельцев тех или иных помещений и, соответственно, начислить им плату за капремонт.

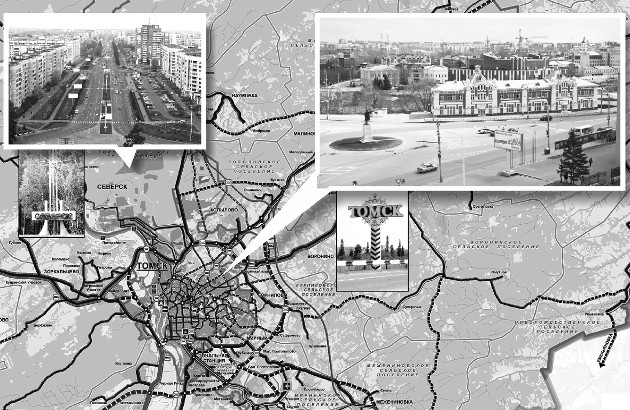

На сегодняшний день в Томской области существует около 29 тыс. помещений, собственники которых, по нашим данным, не определены. На начальном этапе начисления взносов было около 60 тыс. таких белых пятен, по чуть большей половине из них мы восстановили необходимые сведения, нашли собственников.

Сергей Световец:

– Восстанавливать эти сведения приходилось и приходится сейчас разными способами, в том числе мы обращаемся за помощью к самим жильцам. И люди, кстати, часто идут нам навстречу, представляя копии документов на право собственности. Нужно отметить, что неполные базы данных по собственникам помещений – это не какая-то сугубо томская проблема, она является типовой для многих субъектов страны.

– Восстанавливать эти сведения приходилось и приходится сейчас разными способами, в том числе мы обращаемся за помощью к самим жильцам. И люди, кстати, часто идут нам навстречу, представляя копии документов на право собственности. Нужно отметить, что неполные базы данных по собственникам помещений – это не какая-то сугубо томская проблема, она является типовой для многих субъектов страны.

Наталья Сычева:

– Действительно, оказалось, что в России нет единой базы данных о собственниках и помещениях, которые им принадлежат. Никто не вел единого сплошного реестра таких сведений, по которому можно было бы выявить всех собственников и долю их собственности по каждому помещению в многоквартирном доме. И это притом что требуемые сведения в том или ином объеме мы получали и из Росреестра, и из БТИ, и от жилищных организаций…

– Действительно, оказалось, что в России нет единой базы данных о собственниках и помещениях, которые им принадлежат. Никто не вел единого сплошного реестра таких сведений, по которому можно было бы выявить всех собственников и долю их собственности по каждому помещению в многоквартирном доме. И это притом что требуемые сведения в том или ином объеме мы получали и из Росреестра, и из БТИ, и от жилищных организаций…

– Каков сегодня уровень собираемости взносов за капремонт?

Наталья Сычева:

– В Томской области порядка 73%. Это немного выше, чем в среднем по России (71,8%), но хуже, чем собираемость по давно устоявшимся платежам – за содержание и текущий ремонт жилья, за потребляемые коммунальные ресурсы. Потому что по более привычным для граждан услугам давно есть осознание необходимости их оплаты. Люди понимают, в чем суть этих услуг и за что они должны платить. А в отношении капитального ремонта такого понимания у многих граждан пока нет. Кстати, одна из наших задач состоит именно в том, чтобы завоевать доверие населения к создаваемой системе капитального ремонта. Для этого надо не только доказать ее эффективность, но и сделать так, чтобы все понимали, как эта система работает, – от начисления платы до ремонта домов.

Как работает система

– Что делать в тех случаях, когда средств на спецсчете для проведения ремонта не хватает?

Наталья Сычева:

– Тогда собственники могут выбрать один из двух вариантов: либо занять недостающую сумму в банке, либо повысить плату за капремонт. Они также могут принять решение о переносе срока проведения ремонта до того времени, когда соберут на своем спецсчете достаточную для проведения ремонта сумму.

– Кто проводит капремонт: определяет вид и объем капитального ремонта, составляет смету, выбирает подрядчика, контролирует ход выполнения работ и расходования средств, подписывает акты выполненных работ?

Наталья Сычева:

– Начнем с того, что органами местного самоуправления Томской области, а затем и уполномоченным органом Томской области, коим является областной департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора, утверждаются краткосрочные планы капитального ремонта. Краткосрочными планами определяются конкретные перечни домов в соответствии с установленными критериями, которые должны быть отремонтированы, по каждому дому прописывается необходимый вид ремонта и сумма средств для его выполнения.

Далее ход развития событий можно снова разбить на два параллельных пути, каждый из которых развивается самостоятельно.

Первый вариант касается многоквартирников, включенных в краткосрочный план и формирующих фонд капремонта на общем счете. Региональный оператор направляет собственникам помещений каждого дома, включенного в план капитального ремонта, уведомление, в котором предлагает собственникам рассмотреть и утвердить общим собранием срок проведения ремонта, его вид и стоимость. Приняв соответствующее решение, собственники направляют протокол общего собрания в адрес регионального оператора. Далее региональный оператор самостоятельно проводит конкурсы и отбирает подрядные организации для проведения необходимых работ, заключает с ними договоры, организует разработку проектно-сметной документации, ведет строительный контроль за ходом ремонта в каждом доме, осуществляет приемку выполненных работ. При приемке выполненных работ оформляется соответствующий акт, который в обязательном порядке согласовывает уполномоченный общим собранием собственников представитель многоквартирного дома, в котором проводился ремонт. И только после этого региональный оператор проводит полный расчет с подрядчиком за выполненные объемы работ.

При втором варианте развития событий, когда собственники формируют фонд капремонта на специальном счете, уведомление собственникам направляют органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области, на территории которых расположен многоквартирный дом. Все остальные вопросы, как-то: разработка ПСД, выбор подрядчика, организация и проведение необходимого капитального ремонта, контроль за ходом ремонта, приемка и оплата выполненных объемов работ – решаются собственниками самостоятельно через своих уполномоченных общим собранием представителей (ТСЖ, ЖК, управляющая компания, иные уполномоченные лица).

Сроки меняются, цель остается

– За время старта новой системы капремонта в ней произошли какие-то изменения?

Сергей Световец:

– Существующая региональная программа капитального ремонта составлена сроком на 30 лет и разделена на пять периодов. Первый из них длился 10 лет, остальные – по пять. Сейчас требования к содержанию региональных программ изменились. Длительность одного периода не должна превышать трех лет. В отношении каждого дома в региональной программе необходимо указать, какие конкретно виды капитального ремонта будут проведены и в какие периоды это должно произойти. Привести региональные программы в соответствие с новыми требованиями Жилищного кодекса регионы должны до конца 2016 года. Работа предстоит большая. В дальнейшем, когда программы будут утверждены в новом формате, всем участникам процесса необходимо будет контролировать выполнение установленных видов капитальных ремонтов и сроки их выполнения.

В отношении многоквартирников, собственники которых формируют фонд капитального ремонта на общем счете, эту функцию будет выполнять региональный оператор и органы местного самоуправления.

А собственники тех домов, где есть свой спецсчет, должны сами следить, чтобы включенные в региональную программу виды капремонта выполнялись вовремя. Если по каким-то причинам сделать это невозможно, то собственники должны провести общее собрание и проголосовать за то, чтобы перенести выполнение данных работ на другой период. Протокол, содержащий такое решение, должен быть направлен в областной департамент ЖКХ, чтобы уполномоченный орган сделал корректировки в региональной программе.

Если собственники этого не сделают, то есть нарушат требования Жилищного кодекса, то орган местного самоуправления, на чьей территории находится дом, переводит многоквартирный дом и собранные собственниками средства со спецсчета на общий счет.

– По каким критериям вы поймете, что собственники осознали необходимость и достоинства новой системы?

Наталья Сычева:

– Главным показателем, конечно, будет рост собираемости платежей. Вторым критерием является увеличение числа активных граждан. Уровень активности собственников легко определяется по тому, как они управляют своим домом, в частности, какие решения принимают по капитальному ремонту. Если никакого собрания по этому поводу в доме вообще не проводилось, то его жильцы очень пассивны. Если общее собрание люди провели и выбрали «котловой» метод капремонта, значит, уровень осознанности у них уже выше, но пока не настолько, чтобы самостоятельно контролировать сборы платежей и проведение капремонта.

А вот если граждане провели собрание и решили формировать средства капитального ремонта на специальном счете своего дома, значит, они готовы нести полную ответственность за свое жилье. Сейчас таких домов мало, но их количество постепенно растет. Пока, к сожалению, довольно медленно. Но мы понимаем, что для воспитания ответственного и активного собственника нужно время, может быть, и годы. Минстрой, например, указал следующий ориентир: к 2020 году порядка 50% многоквартирных домов должны перейти на спецсчета. Это, конечно, неофициальная, условная цифра, но мы сделаем все возможное, чтобы превратить ее в реальность.