Стрежевская городская больница активно внедряет в практику новые медицинские технологии и приглашает на работу квалифицированных специалистов

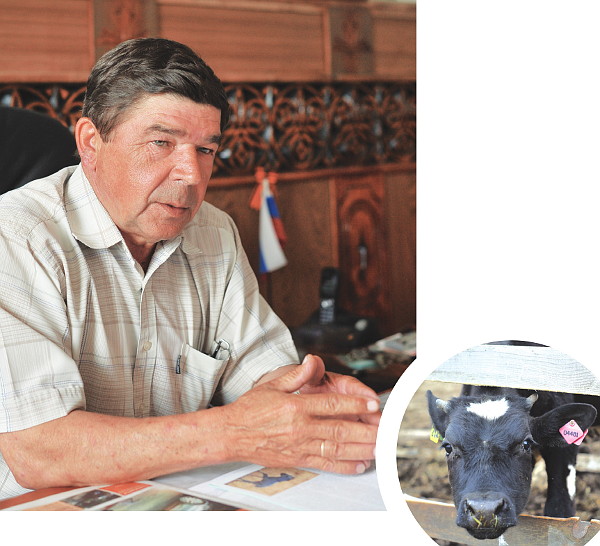

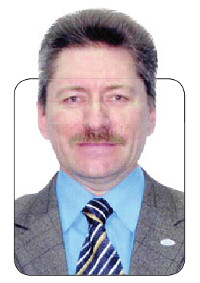

Горбольница Стрежевого и в будни, и в преддверии праздников в честь юбилеев Томской губернии и области, а также Томска (как ни крути, а 410 лет не шутка!) работает с полной отдачей. Коллектив всемерно старается не снижать планку качества медицинской помощи. Кроме того, в больнице уделяется пристальное внимание созданию комфортной обстановки для пациентов и сотрудников, оснащению современным медоборудованием. Обо всем подробней рассказал Владимир Черемных, главный врач ОГАУЗ «Стрежевская городская больница».

– В прошлом году большим и приятным событием для Стрежевской горбольницы стал ремонт хирургического отделения. Да и в принципе, если говорить о последних трех-четырех годах жизнедеятельности ЛПУ, сделано было многое. Однако не зря существует пословица о совершенстве, которому предела не бывает. Что нового происходит в больнице сейчас?

– Продолжаем по мере возможности производить ремонт подразделений больницы. В 2014 году администрация Томской области выделила нам 10 млн рублей целевых средств на капитальные вложения. Они были использованы на капремонт и приобретение современного оборудования. В самых ближайших планах – проведение ремонта пищеблока (это отдельно стоящее здание) на сумму 5 млн рублей. Помимо этого предполагаем оснастить его новым оборудованием на сумму 1 млн рублей из внебюджетных источников. Также мы продолжаем ремонт в поликлинике для обслуживания взрослого населения. Здание четырехэтажное, и частично ремонт здесь уже проведен (сделан первый этаж, отделение стоматологии на четвертом этаже), теперь займемся вторым и третьим этажами. Проходимость поликлиники высокая, она рассчитана на тысячу посещений в смену. Важно, чтобы пациенты и доктора чувствовали себя комфортно.

– По наличию современного медицинского оборудования горбольница Стрежевого сегодня не уступает учреждениям здравоохранения Томска, других регионов. Недавно у вас появилась новая техника. Что она собой представляет?

– Мы участвовали и продолжаем участвовать в различных программах, действующих в системе здравоохранения, и сегодня подразделения больницы (их более 40) работают на современном высокотехнологичном оборудовании. В частности, мы приобрели передвижной рентгеновский аппарат японской фирмы и эндовидеоскопическую стойку. Оборудование для больницы актуальное, на него ушло свыше 5 млн рублей из областного бюджета.

В скором, надеюсь, будущем пациенты горбольницы Стрежевого смогут проходить МРТ-исследования непосредственно у нас: больница предоставит в аренду площади для установки мобильного МРТ-комплекса частной медицинской фирме из Томска, работающей в системе ОМС. В рамках полиса обязательного медицинского страхования услуга будет предоставляться бесплатно. К тому же людям не придется тратить время и силы на поездки в Томск или Нижневартовск, что само по себе немаловажно.

В 2014 году под эгидой Департамента здравоохранения администрации Томской области, при участии областного онкодиспансера мы открыли первичное онкологическое отделение, включающее кабинет онколога, мужской и женский смотровые кабинеты, дневной стационар для проведения курсов химиотерапии. Прежде данную помощь пациенты (увы, их количество растет, и проблема отсутствия подобного отделения стояла в Стрежевом остро) могли получить преимущественно в Томском областном онкологическом диспансере, что при серьезном заболевании и тяжелейшем восстановительном лечении осуществлять было проблематично. Теперь выезжать за пределы Стрежевого онкопациентам приходится лишь на начальном этапе лечения.

По программе модернизации здравоохранения в Стрежевской горбольнице открыт кабинет кардиолога, в котором кроме обычного приема есть возможность проведения дополнительной функциональной диагностики. Еще в рамках той же программы больница получила оборудование для оснащения кабинета наркологии, или, как он правильно называется, кабинета психологической коррекции. Там уже работает квалифицированный специалист. Вот кардиолога долго не было, однако эту проблему мы решили своими силами: вторую специальность получил наш врач с базовым образованием терапевта, который приехал на работу в городскую больницу Стрежевого по программе «Земский доктор» после окончания СибГМУ. Работать ему интересно, с удовольствием берется за все новое.

К слову, мы начали практиковать рабочие поездки докторов в другие регионы: нынче, например, мои коллеги в течение первого полугодия побывали на различных научно-практических конференциях, обучающих семинарах. География поездок широка: это и Казань, и Сочи, и Москва, и Санкт-Петербург. Общение с коллегами, обмен опытом, возможность узнавать новое – это очень важно, согласитесь. Нам в глубинке нельзя отставать в плане развития медицины.

– Это, безусловно, так. Однако, для того чтобы внедрять новое оборудование и осваивать высокие технологии, нужны специалисты. Помнится, что вы говорили о сложившемся кадровом дефиците еще в начале 2014 года. Удалось ли сдвинуть вопрос с мертвой точки?

– Вопрос наболевший, но хочу отметить, что дело движется. На сегодняшний момент Стрежевская городская больница может трудоустроить педиатров, хирургов, врачей УЗ-диагностики, акушеров-гинекологов, кардиологов, психиатров-наркологов. Ощущается нехватка среднего медперсонала, но эту проблему мы частично уже решили, обучив в Нижневартовском медицинском колледже 15 медицинских сестер за счет средств бюджета администрации городского округа. Сейчас они успешно влились в коллектив, получив дипломы об образовании. По областной программе дистанционного образования для среднего медперсонала мы обучаем сейчас 20 будущих медсестер в Томском областном базовом медицинском колледже.

– А как быть с врачами? Им ведь сейчас зарплату прибавили, для молодых специалистов во многих медицинских учреждениях действуют внутренние льготы, и они могут принять участие в программе «Земский доктор». Это имеет отдачу?

– В Стрежевой, самый северный город Томской области, молодые специалисты пока приезжают редко. Мало кому хочется ехать на Север. Многие выпускники считают, что выгоднее устроиться в частные медицинские структуры. Однако опыт показывает, что там далеко не всегда молодежи предлагают более высокую зарплату, зато нагрузка на специалистов существенно ниже. У нас в Стрежевской горбольнице тот же участковый терапевт кроме работы в поликлинике ежедневно посещает пациентов на дому, он же проводит всеобщую диспансеризацию, профилактическую работу с населением, участвует в профосмотрах работающих и учащихся, ведет сумасшедшую по объемам отчетность…

Но сегодня эта работа вознаграждается, постоянно идет увеличение объема финансирования оплаты труда, улучшаются условия, модернизируется оснащение клиники. Кроме того, работа у нас, как и в других бюджетных медицинских учреждениях, – это прежде всего стабильность и возможность работать с опытными высококвалифицированными специалистами. Понятно, что проблема есть, и она решается и на государственном, и на местном уровнях.

– Кто из ваших коллег способствует этому?

– Сейчас в горбольнице работают 127 докторов, и каждому я готов сказать слова искренней признательности за добросовестный труд. Особо могу отметить нашего уважаемого ветерана врача-уролога Виктора Круглова (его стаж более 40 лет). На плечах Нины Шерстобоевой держится терапевтическое отделение, которым она заведует. Порядок и дисциплина здесь железные, не случайно пациенты жалуются на работу отделения крайне редко, а позитивных отзывов масса.

Хочу отметить работу заведующей отделением педиатрии Ирины Орловой, а также сказать большое спасибо Андрею Костыреву, который возглавляет акушерское отделение. Его высокая квалификация, чуткое, внимательное отношение к стрежевчанкам, которые обращаются в городскую больницу, заслуживают уважения. Если три года назад беременные пациентки отделения стремились уехать рожать или наблюдаться в Нижневартовский перинатальный центр, то сегодня они желают попасть на роды именно к Костыреву. Это дорогого стоит.

Коллектив у нас, как я всегда говорил и не устану повторять, отличный, здесь работают профессионалы высокого класса. Многие, к слову, будут трудиться в дни юбилейных торжеств. Низкий вам поклон, уважаемые коллеги! Будьте здоровы, полны сил и уверенности в добрых переменах!