Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Томской области сообщает, что 04 февраля 2015 года в городе Томск была проведена специальная операция по ликвидации деятельности наркогруппы, члены которой занимались распространением всего спектра наркотических средств и синтетических психоактивных веществ на территории областного центра при высоких мерах конспирации.

Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Томской области сообщает, что 04 февраля 2015 года в городе Томск была проведена специальная операция по ликвидации деятельности наркогруппы, члены которой занимались распространением всего спектра наркотических средств и синтетических психоактивных веществ на территории областного центра при высоких мерах конспирации.

В группу входило трое томичей: организатор – наркозависимый 32-летний гражданин, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений, и его сообщники, также являющиеся потребителями запрещенных веществ.

По имеющейся информации предполагаемый преступник (организатор) находился в состоянии наркотического опьянения и, возможно, мог быть вооружен и оказать сопротивление при задержании.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин (организатор), находясь за рулем автомобиля «Нива», вел себя неадекватно, неоднократно нарушая правила дорожного движения: на большой скорости выезжал на полосы встречного движения и пересекал регулируемые перекрестки под запрещающие сигналы светофора.

Учитывая эти факты и то, что подозреваемый являлся источником повышенной опасности для здоровья окружающих, в районе пересечения пр.Комсомольский и ул. Пушкина было принято решение о его задержании при соблюдении максимальных мер безопасности в связи с применением, согласно закону «О полиции», специальных средств и небоевых боеприпасов со свето-шумовыми эффектами.

В ходе захвата никто не пострадал!

Во время досмотра как самого фигуранта, так и транспортного средства изъяты разные виды наркотиков и денежные средства, возможно добытые преступным путем.

Далее, по месту его жительства – квартира в элитном жилом доме в центре горолда напротив мэрии – был проведен обыск, в ходе которого также обнаружены крупные партии героина и синтетических психоактивных веществ и многочисленные предметы для расфасовки и потребления наркотиков.

Добавим, что мужчина, помимо других районов города, продавал «зелье», не отходя «от кассы», во дворе указанного дома.

В свою очередь, подельники гражданина были задержаны «с поличным» в разных местах Томска.

В общей сложности у всех членов группировки, которые в настоящее время уже дали признательные показания, изъято около 500 «разовых» доз героина и 200 «разовых» доз «дизайнерских» наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Организатор группы, как и один из его сообщников, помещен в изолятор временного содержания. Также в отношении него за неповиновение законному распоряжению сотрудников томского наркоконтроля, в том числе – за прохождение медицинского освидетельствования, составлен протокол об административном правонарушении (ст.19.3 КоАП РФ).

Управление ФСКН России по Томской области сообщает, что силовые операции с применением специальных средств наркополицейскими проводятся регулярно, так как поведение предполагаемых наркопреступников носит непредсказуемый характер, который может повлечь за собой нанесение тяжкого вреда здоровью окружающим, в том числе – сотрудникам Управления, либо их гибель. При этом соблюдается основное правило – недопустить причинения вреда сторонним гражданам.

Архив метки: Томск

Выборы депутатов городской Думы пройдут по новым правилам

На состоявшемся февральском собрании Думы города Томска депутаты внесли изменения в Устав города, в том числе, касающиеся новой модели формирования Думы. Ключевой момент – в изменении избирательной системы. Теперь томичи будут выбирать в состав Думы 27 депутатов по 27-ми одномандатным округам и 10 депутатов по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями – по партийным спискам.

На состоявшемся февральском собрании Думы города Томска депутаты внесли изменения в Устав города, в том числе, касающиеся новой модели формирования Думы. Ключевой момент – в изменении избирательной системы. Теперь томичи будут выбирать в состав Думы 27 депутатов по 27-ми одномандатным округам и 10 депутатов по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями – по партийным спискам.

Первоначально депутаты на августовском собрании приняли решение о том, что городская Дума будет формироваться по 18 мажоритарным двухмандатным округам. Это решение позволяло повысить качество обратной связи депутатов и их избирателей, уровень ответственности депутатов. Однако такая модель избирательной системы, по мнению ряда представителей оппозиционных партий, оставляет минимальные возможности для этих партий провести своих кандидатов в Думу.

По инициативе городской Думы был проведен круглый стол с представителями партийных организаций, на котором прозвучало предложение сохранить смешанную систему выборов. Результаты круглого стола стали основой изменений в Устав Томска, одобренных томичами на публичных слушаниях и принятых на февральском собрании Думы.

– У большинства депутатов единодушное мнение по поводу мажоритарной системы. Она в наибольшей степени реализует принцип работы в Думе – представительство территорий на общегородской площадке. В результате обсуждения с политическими партиями найдено компромиссное решение: смешанная система, в которой большинство депутатов избирается по мажоритарным округам, – пояснил решение депутатского корпуса председатель Думы Сергей Ильиных.

Программа «Поедем, поедим!» о Томской области выйдет в эфир 14 февраля

В Томской области завершились четырехдневные съемки кулинарно-этнографической программы телеканала НТВ «Поедем, поедим!».

Ведущий программы, английский бизнесмен и кулинар Джон Уоррен, 26–29 января побывал в сельском парке «Околица» в селе Зоркальцеве, в храмах Томска, в Сибирском ботаническом саде, музее редких книг НИ ТГУ, ресторанах и кафе, попробовал целебную воду из Таловских чаш и даже спустился в томские подземелья.

Московским гостям Томская область представлена как регион, объединяющий много национальных культур. Джон Уоррен побывал в гостях в областном центре татарской культуры,Российско-немецком доме, продегустировал немецкие сладости в томских кафе и приготовил местные кулинарные бренды — сибирскую похлебку, свинину с клюквенным соусом и кедровыми орешками, а также варенье из сосновых шишек.

Начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов от имени губернатора Сергея Жвачкина вручил Джону Уоррену паспорт гражданина Томской области, фотоальбом «Томские версты», а также произведенные в Томске кедровый грильяж с клюквой в шоколадной глазури, сиропы на основе хвои кедра и гранулированныйиван-чай. Джон Уоррен принял приглашение губернатора посетить Томскую область летом, чтобы запечатлеть красоты тайги и Васюганских болот.

Впечатлениями от первого знакомства с Томской областью известный телекулинар поделится в очередном выпуске программы, которая выйдет на канале НТВ в субботу, 14 февраля, в 11 часов.

В Томской области пройдет Неделя науки

В Неделю науки, 2–8 февраля, в Томской области пройдут дни открытых дверей в институтах СО РАН, экскурсии, публичные лекции, спортивные соревнования и торжественные мероприятия.

В Неделю науки, 2–8 февраля, в Томской области пройдут дни открытых дверей в институтах СО РАН, экскурсии, публичные лекции, спортивные соревнования и торжественные мероприятия.

В понедельник, 2 февраля, в 14.30 в Институте сильноточной электроники (пр. Академический, 2/3, ауд. 408) состоится День открытых дверей и лекция заведующего лабораторией теоретической физики Андрея Козырева на тему «Сильноточная электроника». В этот же день с 15.30 до 18.00 пройдет экскурсия по лабораториям института.

3 и 10 февраля дни открытых дверей состоятся в Институте оптики атмосферы и в мемориальной комнате академика Владимира Зуева. 4 февраля в 11.00 в Томский научный центр СО РАН (пр. Академический, 10/3) пригласит студентов на открытую лекцию «СВС-синтез в XXI веке».

5 февраля в 16.00 в большом зале администрации Томской области состоится торжественное заседание, посвященное Дню российской науки. В этот же день в 18.00 в Доме ученых томского Академгородка (пр. Академический, 5) пройдет «Научный концерт».

6 февраля в 15.00 в Институте физики прочности материаловедения (пр. Академический, 2/4) начнется программа дня открытых дверей. В 17.30 в конференц-зале ТГУ состоится открытая лекция ректора ТГУ Эдуарда Галажинского на тему «Формула счастья: миф или реальность (о роли позитивных эмоций в жизни человека)».

7 февраля в 16.00 в ТПУ (пр. Ленина, 43, ауд. 210) пройдет бесплатное занятие по физике «Университетские субботы». На лыжной базе «Метелица» в этот день стартуют гонки памяти академика Зуева.

К 70-летию Победы отремонтируют 170 памятников воинам-томичам

В муниципалитетах Томской области завершается ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Уже отремонтировано 120 монументов из 168, в марте-апреле завершится реставрация оставшихся объектов.

В муниципалитетах Томской области завершается ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Уже отремонтировано 120 монументов из 168, в марте-апреле завершится реставрация оставшихся объектов.

Как сообщил заместитель губернатора во внутренней политике и территориальному развитию Анатолий Рожков, на ремонт и реконструкцию мемориальных сооружений и памятников воинам-томичам в 2014 году было выделено 51,5 млн рублей из бюджетов разных уровней, в том числе 19 млн из резервного фонда областной администрации.

На сегодняшний день полностью отреставрированы памятники в Асиновском, Кожевниковском, Первомайском, Колпашевском районах и в Северске. Завершаются работы в Шегарском районе и Стрежевом. В Томске, в основном, завершены ремонтные работы на всех объектах, за исключением новых памятников — уроженцу Томской области, Герою Советского Союза, первому советскому коменданту Рейхстага Федору Зинченко в сквере у вокзала «Томск-1» и памятника плачущей вдове в микрорайоне Спичфабрики.

Вице-губернатор отметил, что остается отремонтировать 48 памятников. «На особом контроле город Кедровый и Молчановский район, где работы начались несвоевременно. Областная власть взяла ситуацию под особый контроль, в марте-апреле все работы будут полностью завершены», — подчеркнул Анатолий Рожков.

Томск + 250 миллиардов

Согласно документу, подписанному Дмитрием Медведевым и опубликованному на сайте правительства 20 января, к 2020 году Томская область должна превратиться в образцово-показательный регион, где ученые будут придумывать передовые технологии, промышленные компании – массово их внедрять, а горожане, трудящиеся на высокопроизводительных рабочих местах, – жить в комфортной среде. Честно говоря, при нынешней экономической ситуации в это трудно поверить (тем более что большинство объектов получат финансирование лишь в 2017 году, а к тому времени, как говорится, либо ишак может сдохнуть, либо падишах умереть). Но бесспорно одно: в рамках реализации концепции будет гораздо проще получить финансирование точечных инфраструктурных проектов из федерального бюджета, который в последнее время не очень-то щедр к регионам.

Согласно документу, подписанному Дмитрием Медведевым и опубликованному на сайте правительства 20 января, к 2020 году Томская область должна превратиться в образцово-показательный регион, где ученые будут придумывать передовые технологии, промышленные компании – массово их внедрять, а горожане, трудящиеся на высокопроизводительных рабочих местах, – жить в комфортной среде. Честно говоря, при нынешней экономической ситуации в это трудно поверить (тем более что большинство объектов получат финансирование лишь в 2017 году, а к тому времени, как говорится, либо ишак может сдохнуть, либо падишах умереть). Но бесспорно одно: в рамках реализации концепции будет гораздо проще получить финансирование точечных инфраструктурных проектов из федерального бюджета, который в последнее время не очень-то щедр к регионам.

Министерское лобби

…Представим, что концепции «ИНО Томск» не существует. В Минтранс приезжают представители Томской области и говорят: «Нам нужна дорога Томск – Асино». Федеральные чиновники (а скорее, их секретари) лениво чешут затылок и думают: «Где Москва, а где Асино». В итоге документы пылятся в столе, деньги не выделяются, процесс стоит…

– С точки зрения Минтранса, возможно, эта дорога не очень нужна. Но с точки зрения государства можно построить не очень затратную дорогу, которая поможет региону выйти на увеличение до шести миллионов кубометров в год поставок леса по стране, – приводит аргументы заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.

С наличием «ИНО Томска» эти аргументы стало гораздо проще довести до правительства: одно дело, когда регион стоит в очереди в то или иное министерство на общих основаниях, другое – когда первые лица этих министерств периодически обсуждают проекты развития в рамках одной рабочей группы.

– Весь прошлый год работала правительственная группа по актуализации концепции (все-таки она до сих пор остается единственным в России комплексным взглядом на развитие региона, поэтому ей такое внимание). В эту группу входили представители 12 министерств – транспорта, экономического развития, сельского хозяйства, природных ресурсов и других, – рассказывает Антонов. – Возглавлял ее вице-премьер Аркадий Дворкович, который очень хорошо отзывается о нашей работе. И был случай с той же самой асиновской дорогой: Минтранс сомневался в необходимости строительства, а Дворкович ее отстаивал. Потому что мы смогли показать, как те или иные инфраструктурные объекты «потянут» за собой развитие разных отраслей промышленности, от ядерного сектора до сельского хозяйства. Большая победа, что в 2015 году рабочая группа сохранится – она будет контролировать уже реализацию «ИНО Томска».

Дорога жизни

После утверждения концепции наконец-то озвучена общая стоимость ее реализации – приблизительно 250 млрд рублей. Из них 65% – средства госкомпаний (Газпром, «Роснефть», Росатом и т.д.), 35% – бюджетные.

– Надо понимать, что в федеральном бюджете нет такой строчки – «финансирование «ИНО Томска», – поясняет Андрей Антонов. – Объекты, которые нам нужно построить, включают в свои целевые программы отраслевые министерства (а в рамках распоряжения премьера по «ИНО Томску» они будут обязаны это делать), и бюджетная комиссия правительства рассматривает эти заявки. Кстати, в состав бюджетной комиссии входит Аркадий Владимирович, что повышает шансы получить требуемые средства.

В доле бюджетных средств, которые предполагается вложить в «ИНО Томск» до 2020 года, больше половины – федеральные. Но на регион тоже ляжет серьезная финансовая нагрузка – каждая ФЦП реализуется только на условиях софинансирования.

– Поэтому в 2015–2017 годах мы сосредоточимся на инфраструктуре, прежде всего – на дорогах, – говорит Антонов. – Идеология такая – сейчас нужно вложиться в инфраструктуру для того, чтобы развить производство. За счет развития производства пополнить налогооблагаемую базу и с этой налогооблагаемой базы участвовать в софинансировании с федеральным бюджетом.

На 2016 год запланировано строительство двух важных для реального сектора экономики дорог – Томск – Асино и Томск – Тайга, которые должны «развязать» логистические трудности для лесопромышленного комплекса и открыть путь к Транссибу. Кое-какие работы начнутся уже в ближайшем будущем: на текущий год правительство добавило областному Дорожному фонду целевые 355 млн руб-лей. На 2017-й заложена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Томск.

Конечно, рождается вопрос: почему придется ждать так долго? Не сознательно ли оттягивается выделение денег – в ожидании «смерти ишака»? Андрей Антонов успокаивает, объясняя причины:

– Заявку на финансирование в текущем году надо было подавать в феврале-марте 2014-го, а тогда о проектно-сметной документации отдельных проектов никто не думал – кипела работа над актуализацией концепции, плюс мы добирали остатки по реализации предыдущей версии «ИНО Томска» (в частности, по объектам ОЭЗ). Бесспорно, сейчас трудное время, правительство уже объявило о сокращении всех госпрограмм на 10%. Минфин не дает деньги просто так, в первую очередь он смотрит на экономический эффект от реализации того или иного проекта. А здесь нам уже есть чем похвалиться. Так, на днях мы подвели итоги индекса промышленного производства за 2014 год, в Томской области он составил 100,1%. То есть не упал, хотя, например, показатель нефтяной отрасли по отношению к прошлому году – 95%.

Провал в «нефтянке» помогли компенсировать новые проекты в нефтехимии и пищевой промышленности, которые реализовывались как составная часть «ИНО Томска». А в прогнозе на этот год мы наметили даже рост индекса – за счет той базы, которую мы сумели создать в обрабатывающей промышленности.

В новой концепции областная власть переориентировала инновационную политику региона с предложения на спрос. Предусмотрено повышение конкурентоспособности не только научно-образовательного комплекса, но и промышленности. Важная роль в проекте отведена малому и среднему бизнесу, госкорпорациям и вертикально интегрированным холдингам, работающим в Томской области: Газпрому, Росатому,

«СИБУРу», «Газпром нефти», «Микрогену» и другим. «ИНО Томск» включает пять направлений кластерного развития: «Передовое производство»,

«Наука и образование», «Технологические инновации, новый бизнес», «Удобный и умный город» и «Деловая среда». «Этот проект не создает новой программы, он объединяет разные направления существующих госпрограмм, увязывает мероприятия», – подчеркивал вице-премьер Аркадий Дворкович.

Пошли в народ

По улицам Томска 7 января курсировал нарядный рождественский автобус. В салоне – священники Богоявленского собора, ученики воскресной школы, их родители и семинаристы. За два часа они объехали три ледовых городка (возле «Авангарда», «Томских товаров» и на пл. Новособорной), где устраивали маленькие концерты, а зрителям вручали подарки – открытки и конфеты. Таким образом участники акции поздравили томичей с праздником Рождества Христова. Рождественский рейс состоялся уже во второй раз. Горожанам такой выход в люди очень понравился – не каждый день встретишь служителя церкви, поющего колядки.

В ночь с 6 на 7 января праздничные богослужения в честь Рождества Христова прошли в 40 храмах региона. По данным пресс-службы УМВД по Томской области, в торжествах приняли участие около 7,5 тыс. человек. Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не зафиксировано.

Новогодние традиции Томска с царской эпохи до наших дней

Наша газета завершает цикл публикаций, посвященных 410-летию со дня основания города Томска. В заключительной статье наши эксперты – начальник управления культуры администрации города Томска Лидия Левицкая, научный сотрудник музея истории города Томска Ольга Дворцова и заслуженный энергетик России Михаил Яворский – рассказывают о том, как томичи отмечали Новый год до революции, в советское время и в настоящем.

Второстепенный праздник

До революции Новый год в России, в том числе в Томске, был второстепенным праздником. Православные россияне тогда жили больше по церковному календарю, чем по светскому. Каждый день в православном календаре был наделен своим смыслом и освящен столетними традициями. А светский календарь только помогал отмерять время.

Поэтому с большим размахом россияне отмечали Рождество, которое наступало за неделю до Нового года – 25 декабря по старому стилю (7 января по новому). А новогодняя ночь считалась тихим семейным праздником, которому, образно говоря, доставались объедки с барского стола Рождества. Как елка, например, которую наряжали к Рождеству и оставляли стоять до Нового года.

Причем отмечали Новый год только высшие и средние классы общества – дворяне, купцы и разночинцы. В простонародье этот праздник популярностью не пользовался.

«Будет весело и уютно»

В конце XIX века Новый год в России стали отмечать более-менее широко, хотя и не так торжественно, как Рождество.

– Судя по рекламным объявлениям в газетах, в Томске новогодние праздники начали отмечать в начале ХХ века, – рассказывает Ольга Дворцова. – В Общественном собрании (ныне Дом офицеров) устраивались балы, маскарады. Томские рестораны, в том числе фешенебельные «Европа» и «Россия», приглашали томичей отметить Новый год у них. В рекламе они указывали: «Приходите к нам, у нас будет грандиозный вечер, будет весело и уютно, зал будет украшен цветными флагами и зеленью». Интересно, что столики, как и сейчас, нужно было бронировать заранее. Дам и кавалеров приглашали в маскарадных костюмах, потом устраивали конкурс на лучшие новогодние костюмы.

Томский губернатор издавал специальный указ о проведении за казенный счет елки для детей малоимущих. Эта елка проходила тоже в Общественном собрании. Днем там проводили новогодний карнавал для детей, а вечером – для взрослых. Благотворительные елки для детей устраивали также томские купцы. Улицы города украшались разноцветными флажками.

Новогодние карнавалы организовывали и томские театры. 31 декабря они сначала давали оперу или спектакль, а потом устраивали карнавал, который длился иногда до четырех часов утра.

Сейчас елки в семьях принято наряжать с обязательным участием детей, а до революции все было наоборот. Взрослые ставили и наряжали елку за закрытыми дверями, втайне от детей. Вешали туда игрушки, конфеты, орехи, фрукты. Когда наступало Рождество или Новый год, украшенную елку торжественно выносили к детям. Или открывали двери и запускали детей в комнату, где она стояла. А после праздника все висевшие на елке игрушки и сладости дети могли забрать себе.

Начиналось празднование Рождества и Нового года утром. Люди шли в церковь и слушали там торжественные богослужения. Потом возвращались домой, поздравляли родных и друзей. Вечером либо собирались все вместе на праздничный ужин, либо шли на бал или маскарад.

Ушел, чтобы вернуться

В 1918 году пришедшие к власти большевики и левые эсеры праздник Новый год запретили как буржуазный и контрреволюционный. Советское правительство обратилось к населению с таким заявлением: «К гражданам России! Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, Совет народных комиссаров постановляет отменить праздник встречи Нового года как контрреволюционный, проникнутый идеей буржуазного упадничества и поповского мракобесия».

При этом Рождество и рождественская елка, несмотря на их религиозное происхождение, в первые годы советской власти сохранялись. Например, рождественскую елку устраивал для местных детей в Горках сам Владимир Ленин.

В 1927 году в СССР началась борьба с «религиозным мракобесием», и в 1929 году празднование Рождества в стране было запрещено, а вместе с ним заклеймили и рождественскую елку – как «поповский обычай».

Однако в середине 1930-х годов «жить стало лучше, жить стало веселее», и Сталин решил вернуть советскому народу новогодний праздник вместе с елками, которые отныне стали не рождественскими, а новогодними.

28 декабря 1935 года в газете «Правда» было опубликовано письмо советского партийного деятеля Павла Постышева, в котором он предлагал реабилитировать этот праздник: «Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей. В школах, детских домах, в дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах – везде должна быть детская елка! Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление вместе с комсомольцами не устроило бы накануне Нового года елку для своих ребятишек. Горсоветы, председатели районных исполкомов, сельсоветы, органы народного образования должны помочь устройству советской елки для детей нашей великой социалистической родины.

Организации детской новогодней елки наши ребятишки будут только благодарны. Я уверен, что комсомольцы примут в этом деле самое активное участие и искоренят нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассудком. Итак, давайте организуем веселую встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах».

Газета «Правда» от 1 января 1936 года поместила над фотографией Сталина поздравление «С Новым годом, товарищи, с новыми победами под знаменем Ленина – Сталина!». И с тех пор Новый год встречался в СССР празднично, с елками для детей. Вернулся Новый год с елками и в Томск. Каких-то отдельных новогодних традиций тогда еще не было, поэтому некоторые элементы праздника были заимствованы у Рождества, в частности украшение елки игрушками и подарками. Елочные игрушки были самодельные, так как в СССР их тогда еще не выпускали.

Начало легенды

В конце 1930-х годов советские идеологи начали создавать новогоднюю мифологию. Главным хозяином праздника они сделали Деда Мороза. Впервые Дед Мороз появился в России на Рождество в 1910 году. Этот образ возник как попытка слить воедино две традиции – языческую (Морозко, Мороз) и христианскую (святой Николай, в западном варианте Санта Клаус). Но большой популярности этот персонаж тогда не приобрел.

Советская пропаганда растиражировала образ Деда Мороза с помощью детской литературы и мультфильмов. Он приходит под Новый год и дарит детям подарки. Его вечной спутницей и помощницей стала ледяная внучка Снегурочка.

Новогодние утренники с елками устраивались во всех детских учреждениях, а главным новогодним представлением для советских детей стала кремлевская елка. И главными персонажами на этих утренниках были Дед Мороз и Снегурочка, которые водили с детьми хороводы вокруг елки и дарили подарки.

Долгое время Новый год, по сути, был детским праздником, который устраивали для ребятишек взрослые. Поэтому традиций его масштабного празднования среди взрослого населения СССР не было. Да и как праздновать, если 1 января было обычным рабочим днем?

Всенародный карнавал

В 1947 году 1 января впервые стало праздничным выходным днем. И с этого момента Новый год начал приобретать огромную популярность в народе. Это был первый в СССР неидеологический праздник, его не надо было отмечать демонстрациями и парадами, как 7 ноября (день революции) и 1 мая.

Однако свои нынешние грандиозные масштабы празднование Нового года в нашей стране обрело только после смерти Сталина, с середины 1950-х годов. Для детей тогда было выпущено сразу несколько новогодних мультфильмов, которые тут же стали классикой.

А для взрослых в 1956 году вышел фильм «Карнавальная ночь», который на долгие годы определил новые стандарты празднования Нового года. По этому образцу проводили новогодние праздники в домах культуры ТЭМЗа, «Сибкабеля» и многих других предприятий и организаций Томска.

Улицы города новогодней символикой и иллюминацией массово тогда не украшали и больших городских елок не ставили. Однако некоторые организации украшали новогодней иллюминацией свои здания.

– Самая красивая иллюминация в 1950-х годах была на здании Томского электромеханического института инженеров транспорта (ныне здание ТУСУРа, которое позднее перестроили), – вспоминает Михаил Яворский. – Там делали из лампочек паровозик, который как бы бежал по крыше, и елочку.

Главными центрами празднования Нового года были городские катки, на которых устанавливались елки. Наиболее популярным считался каток с новогодней елкой на стадионе «Динамо», расположившемся на месте нынешнего сквера на площади Новособорной. В этом году по инициативе мэра Томска Ивана Кляйна каток вновь зальют на Новособорной площади. Подобные катки с елкой были также на стадионе «Медик» (ныне стадион «Труд»), на стадионе «Политехник», находившемся на месте нынешней Научной библиотеки ТПУ, и в Городском саду. Позднее атмосфера таких новогодних катков была очень точно воссоздана в фильме «Покровские ворота».

Во дворах своих домов томичи ставили небольшие елки и строили ледяные горки для детей. Встретив Новый год дома, они выходили поздравлять друг друга во двор.

Елки покупались на нескольких елочных базарах. Один из них находился на крытом рынке на месте нынешнего здания областной администрации. Другой располагался на перекрестке ул. Красноармейской и пр. Фрунзе, третий – на перекрестке ул. Источной и Московского тракта.

Главная городская елка для детей проводилась в Доме проф-союзов, который стоял на площади Ленина. Городскую елку для детей устраивал также драмтеатр, располагавшийся в здании нынешнего ТЮЗа. Более скромные елки проводили для детей заводские дома культуры, а предприятия и организации, у которых не было своих ДК, организовывали елки для детей своих сотрудников прямо в производственных зданиях – в актовых залах, столовых и даже в помещении заводоуправлений.

Позднее главная городская елка для детей переместилась в построенный в 1970 году Дворец зрелищ и спорта. Там во время новогодних каникул дети встречались с Дедом Морозом и Снегурочкой, участвовали в конкурсе новогодних костюмов, смотрели представление и получали сладкие подарки, которые традиционно состояли из продукции томской кондитерской фабрики «Красная звезда». Возле Дворца зрелищ и спорта устанавливалась главная городская елка и строился новогодний городок с горками.

Волшебное действо

Сам Новый год томичи, как и все советские люди, встречали в семье или в гостях за празднично накрытыми столами перед телевизором. Чтобы накрыть новогодний стол, томичи в эпоху дефицита проявляли чудеса изворотливости и терпения. Деликатесы – шпроты, копченую колбасу, красную рыбу – они доставали по блату, а бутылки «Советского шампанского» и коньяка покупали при любом удобном случае, зачастую летом и хранили месяцами до заветного праздника. Многие предприятия и организации выдавали своим работникам к Новому году праздничные продуктовые наборы.

Непременным атрибутом новогодних столов были салаты оливье и селедка под шубой, которые готовились тазами, холодец, заливная рыба и – если удавалось достать – заливной говяжий язык с зеленым горошком. Торты томичи делали сами или старались купить «почтовские», но сделать это можно было только через знакомых, проживавших на Пятом почтовом (ныне город Северск). Главным новогодним фруктом были мандарины, чей запах у среднего и старшего поколения до сих пор ассоциируется с Новым годом.

В позднюю советскую эпоху волшебное действо подготовки и встречи Нового года выглядело следующим образом: надо было загодя достать дефицитные продукты, купить елку и новогодние подарки, с 29 по 31 декабря приготовить праздничный ужин, нарядить елку, посмотреть по телевизору «Иронию судьбы» или «Карнавальную ночь», за час до полуночи сесть за стол, проводить старый год, под бой кремлевских курантов с бокалами шампанского в руках встретить Новый год, подарить друг другу подарки и снова усесться за праздничный стол смотреть новогодний «Голубой огонек». Самые стойкие выходили гулять на улицу или шли поздравлять друзей и родственников. Но к четырем часа утра надо было непременно вернуться домой и встретить Новый год по московскому времени.

Старые традиции на новый лад

После развала СССР советские традиции празднования Нового года в целом сохранились. Правда к ним прибавились традиции, пришедшие к нам с Востока. Например, 2014 год был годом синей лошади, а 2015-й будет годом зеленой деревянной овцы. Соответственно, новогодний стол и новогодние наряды должны учитывать особенности этих символов, чтобы следующий год стал счастливее предыдущего.

– Хорошие традиции сохраняются независимо от того, чьи они – советские или не советские, – говорит Лидия Левицкая. – А главная традиция – чтобы город был по-новогоднему украшен, чтобы в нем было много интересных мест, куда можно было прийти с семьей отдохнуть и создать себе и детям новогоднее настроение. Эту задачу городская и районные администрации выполняют, в том числе и за счет средств социально ответственного бизнеса. В этом году, например, ледовых городков, городских елок и новогодней иллюминации будет даже больше, чем обычно, и все это будет выглядеть красивее, чем в предыдущие годы.

По распоряжению мэра города все ледовые городки в Томске будут этой зимой, как и прошлой, бесплатными. Главный из них уже строится на Новособорной площади. Здесь же разместится каток с прокатом коньков и «Ледяной бар», где можно будет согреться чаем и горячим шоколадом. Там же сейчас монтируют главную елку города высотой 24 метра, ее украсят 200 гирлянд и 800 шаров. Вторая большая искусственная елка установлена на площади перед «Томскими товарами», там же строится ледовый городок. На набережной Ушайки установят 20-метровую живую ель, большие городские натуральные елки будут во всех районах города, не считая елок поменьше, которые устанавливают многие томские предприятия и организации.

Все томские городские елки зажгутся одновременно в 16.00 20 декабря, во время городского праздника «Елка, зажигай!». Помогать маленьким и взрослым томичам зажигать елки будут новогодние персонажи.

На Новособорной площади пройдет также конкурс ледовых скульптур, на который уже съезжаются мастера из разных городов Сибири.

Новой традицией празднования Нового года стали новогодние городские фейерверки, которых в советское время не было. В эту новогоднюю ночь (в час ночи) на площади Новособорной состоится рекордный фейерверк, спонсором которого уже не первый год становится компания «Томское пиво». За 15 минут в небо будет выпущено 3 700 красочных залпов по новой японской технологии, с более долгим свечением и разнообразием световых эффектов.

Жители Томска уже привыкли, что почти каждый год городская власть придумывает какую-то новую изюминку, поэтому каждый следующий Новый год томичи ждут с нетерпением и гадают: чем-то их удивят на этот раз?

Новогодние открытки начали выпускать в России только в конце XIX века, поэтому дореволюционных образцов этих открыток сохранилось очень мало. Зато рождественские открытки дошли до нашего времени в большом количестве

Эти старые советские игрушки – экспонаты выставки «Как-то раз под Новый год», которая откроется в Музее истории Томска 13 декабря

Монтаж главной елки Томска на Новособорной площади

Более 1600 жителей региона проголосовали за концепцию Музея науки и техники

Подведены предварительные итоги интернет-голосования по выбору концепции Музея науки и техники, открытого на официальном сайте областного департамента архитектуры и строительства.

Организаторами архитектурного конкурса с международным участием выступили Томский государственный архитектурно-строительный университет и Союз архитекторов России при поддержке администрации Томской области. Профессиональное жюри рассмотрело 63 заявки от проектных бюро и определило пять участников-финалистов — три российские и две зарубежные компании: архитектурное бюро «Студия 44» (Санкт-Петербург), RAS + Francisco J. Mangado Beloqui, arch (Испания), Ofis Arhitekti (Cловения), «Архcтруктура» (Москва) и «Архитектурное бюро Асадова» (Москва).

«По итогам представления профессиональным жюри работ архитекторов-победителей губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил провести общественное обсуждение для выбора окончательного варианта концепции будущего Музея науки и техники, — отметил вице-губернаторпо строительству и инфраструктуре Игорь Шатурный. — С начала декабря открытоинтернет-голосование».

На суд томичей предложены две концепции, отмеченные профессиональным жюри: «Ковчег науки», разработанный питерской проектной организацией «Студия 44», и «Через тернии к звездам» московского архитектурного бюро Асадова. В онлайн-голосовании приняли участие 1607 человек. По предварительным итогам, предложенные архитекторами проекты набрали практически одинаковое количество голосов: «Студия 44» —819, архбюро Асадова — 788.

«Следующий этап — обсуждение архитектурных работ на экспертном совете, который состоится 17 декабря 2014 года», — добавил Игорь Шатурный.

Интернет-голосование продлится до конца декабря.

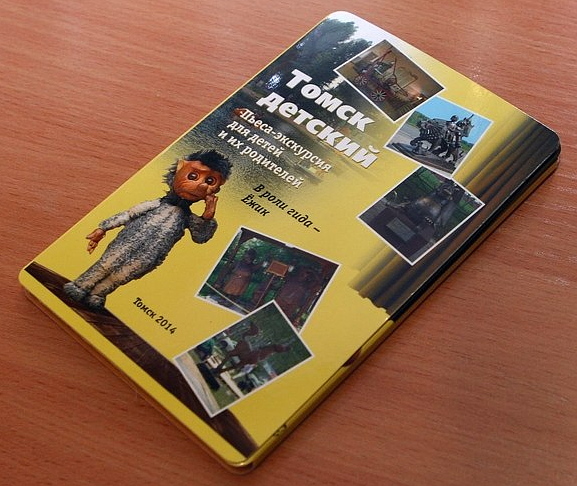

Путеводитель по городу для детей впервые издан в Томске

С достопримечательностями Томска маленьких читателей знакомит Ежик – персонаж из спектакля известного кукольника Владимира Захарова. Понятным, не научным языком он рассказывает (с помощью мам, пап, дедушек-бабушек) о музеях, памятниках, природных достопримечательностях. Стоит путеводитель не более 100 рублей с накруткой продавца.

– Таким образом, наша работа – это попытка демократизировать знание, – говорит один из создателей «Томска детского» Андрей Олеар.

– Путеводителей с шикарными иллюстрациями, на нескольких языках и стоимостью больше тысячи рублей у нас хватает, но это, скорее, сувенирная продукция, – объясняет Олеар. – А недорогого издания, реального помощника, благодаря которому можно просто и понятно рассказать ребенку про какое-то известное место, не было.

Выбор мест, вошедших в издание, – это консолидированное решение создателей путеводителя: издательства Андрея Олеара и Департамента по культуре и туризму Томской области.

– Меня спрашивают, почему то или иное место не включено в путеводитель (скажем, ботанический сад), – рассказывает Олеар. – Я отвечаю: этот опыт – первая ласточка, в конце концов, никто не мешает повторить этот проект через годик-другой. Если мы убедимся в его востребованности у томичей.

«Томск детский» выпущен тиражом 2 тыс. экземпляров. Скоро он появится на полках всех книжных магазинов, продающих томские издания, – «Академкниги», «Водолея», «Позитива», а также ТЦ «Изумрудный город». Идут переговоры с Роспечатью.

В Томском областном краеведческом музее имени М. Б. Шатилова состоится презентация путеводителя «Томск Детский»

Это первое информационно-справочное издание, разработанное специально для маленьких горожан и их родителей.

Мамы и папы, а также дедушки и бабушки, смогут найти в нем развернутую информацию о том, какие учреждения культуры и памятные места Томска можно посетить вместе с детьми. «И не только посетить, но и поведать подрастающему поколению, только начинающему знакомство с томской историей и культурой, массу интересных вещей», — сообщили в музее.

Гидом на маршруте с осмотром томских достопримечательностей станет Ёжик – знаменитый театральный персонаж Владимира Захарова (Театр живых кукол 2+ку).

В путеводитель включены разделы, посвященные томским музеям — «Краеведческий музей», «Музей истории Томска», «Музей истории пожарной охраны», «Дом Карим-Бая», «Музей Славянской мифологии», «Томский Планетарий», «Мемориальный музей им. писателя А. М. Волкова» и других, а так же театрам — «Скоморох», ТЮЗ, «2+КУ».

Обладатели необычного путеводителя получают еще и карту расположения памятников – достопримечательностей Томска: в ней значатся «А.П. Чехов на Набережной», «Памятник Счастью», скульптурная композиция «Элли и её друзья», «Памятник Лягушке-путешественнице» и ряд других. Издание имеет удобный формат, позволяющий сделать его полезным спутником семейных экскурсий.

Путеводитель «Томск Детский» разработан Издательством Андрея Олеара при поддержке департамента по культуре и туризму администрации Томской области. Он станет первым в серии недорогих путеводителей по Томску, которые в полной мере помогут томичам и гостям города осуществлять самостоятельное знакомство с объектами исторического и культурного наследия Томска.

Готовятся к выходу следующие издания серии: путеводитель «Изумрудный город Александра Волкова», посвященный Томскому следу в жизни и творчестве знаменитого сказочника; путеводитель «Прогулки с Цесаревичем», сверившись с которым, каждый желающий сможет пройти по томским местам, связанным с посещением губернского Томска наследником престола, будущим российским императором Николаем II, в июле 1891 г. во время его знаменитого путешествия на Восток.

Презентация путеводителя «Томск Детский» состоится 1 декабря 2014 года в 15:00 в Томском областном краеведческом музее по адресу: пр. Ленина, 75.

Источник: http://globalsib.com/20795/

В томске объявлен конкурс на лучшего спортсмена и тренера года

В Томске объявлен конкурс на лучшего спортсмена и тренера года

В Томске объявлен конкурс на лучшего спортсмена и тренера года

Пресс-служба томской мэрии объявила о старте очередного регионального конкурса «Спортивная гордость Томска – 2014». Спортсмены, которые достигли высоких результатов на региональных, всероссийских и международных соревнованиях, могут подать заявку на участие в этом конкурсе. Кроме того, принять участие в конкурсном отборе могут и тренеры, в заслуги которых входит подготовка спортсменов такого уровня. Подведут итоги конкурса к концу года, а подать заявки спортсмены и тренеры смогут до 8 декабря 2014 года.

Спортивные традиции Томска

Конкурс на лучшего спортсмена и тренера проводится в Томске уже в пятый раз, и это неслучайно, ведь город имеет давние спортивные традиции. Серьезных достижений местные любители спорта достигли в таких спортивных направлениях, как лыжные виды спорта, волейбол, шахматы, баскетбол и др. Кроме того, особо отметились и томские футболисты, которые с 2005 года являются постоянными участниками премьер-лиги России и регулярно радуют свои болельщиков интересными матчами. Многие их достижения принесли любителям футбола не только удовольствие от победы любимой команды, но и приличные выигрыши на спортивных ставках. Сегодня ставки на спортивные соревнования доступны каждому, а чтобы перейти на сайт букмекерской конторы, достаточно использовать, к примеру, эту ссылку.

Популяризация спорта в Томске

Согласно стратегии развития физкультуры и спорта в Томской области до 2015 года планируется усилить меры по популяризации занятий физкультурой и спортом. К примеру, ожидается, что к 2015 года около 19% населения области будут вовлечены в занятия спортом, а количество призеров международных и всероссийских соревнований среди томичей вырастет на 25 %.

Способствует развитию физкультуры и спорта в Томске и наличие достаточно большого количества спортивных сооружений. Так, здесь находится около 19 спорткомплексов, 11 стадионов, 19 детско-юношеских спортивных школ, а также спортивные площадки, горнолыжные склоны, теннисные корты и т. д.

Одним из основных направлений популяризации спорта в регионе является проведение спортивных игр и соревнований. Ежегодно в районе в разных населенных пунктах проводятся зимние и летние игры, организовываются спартакиады и т.д. Поэтому неудивительно, что Томск славится своими выдающимися спортсменами, среди которых можно назвать Маргариту Алийчук (художественная гимнастика), Николя Борщевского (хоккей), Сергея Белова (баскетбол), Любовь Егорову (лыжный спорт) и многих других.

Томскому граду быть!

Репортаж из октябрьского номера журнала «Вестник Московского царства» за 1604 год (оригинал утерян, текст восстановлен Дмитрием Евсейчуком по воспоминаниям старожилов)

По государя царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии наказу в Сибирском крае на реке Томи поставлена новая крепость – Томская. Подробности сего достопримечательного события рассказывает наш собственный корреспондент в Сибири дьяк приказа Казанского дворца Захарий Благолепов.

Царская щедрость

Решение об основании Томского города наш всемилостивейший государь Борис Годунов принял по просьбе сибирского князька Тояна, который просил взять народ его под высокую руку московского царя для защиты от набегов киргизов и калмыков. Глава эуштинских татар милостиво согласился ответить на вопросы нашего журнала.

– Уважаемый Тоян, почему вам были неприятны визиты киргизских и калмыцких гостей? Разве туристический бизнес не был выгоден экономике региона?

– Приходили к нам еще джунгары, ногайцы, телеуты и прочие «гости с юга». Но дело не в этом, а в том, что нормальные туристы за все платят, а эти ни за что не платили, зато все у нас забирали. Такой бизнес нам не нужен.

– Как вам пришла в голову мысль обратиться за поддержкой именно к Москве? Неужели и до сибирских народов дошли слухи о великой щедрости и доброте государя нашего Бориса Федоровича?

– Эти слухи донес до меня стрелецкий голова Василий Тырков. Сказал, что ясак с нас будут брать маленький, а чужим грабить нас не позволят, гостей с юга будут выпроваживать. Такова, говорит, миграционная политика Москвы. Вот я и подумал, что для экономики региона маленький грабеж по правилам значительно выгодней, чем большой без правил.

– Подождите, но ведь первые томские воеводы Тырков и Писемский прибыли сюда уже после вашего обращения к государю!

– Вася Тырков и раньше приезжал, подарки дарил, о доброте московского царя рассказывал, защиту от кочевников предлагал… Хороший человек!

Историческая необходимость

Весть о том, что решение о русском подданстве томские татары приняли не совсем самостоятельно, заставила нас обратиться за разъяснениями к Василию Тыркову.

– Василий Фомич, получается, что именно вы уговорили Тояна принять подданство нашего государства?

– Было дело, помог советом… Но рано или поздно он бы сам додумался. Просто возникла историческая необходимость ускорить процесс основания Томска.

– Что это за необходимость такая?

– Вы слышали, что в Речи Посполитой появился беглый расстрига Гришка Отрепьев, который дерзко называет себя царевичем Димитрием?

– В нашем журнале об этом даже материал недавно был.

– Так вот, этот беглый вор скоро заявится к нам с войском польских шляхтичей, и начнется у нас Смутное время. До 1613 года некому будет указы об основании городов подписывать. А во всех исторических хрониках сказано, что Томск был основан в 1604 году. Так что пришлось поторопиться.

– А что еще в исторических хрониках написано?

– Об этом вы у Писемского спросите, он сейчас как раз будущих томских историков непотребными словами кроет.

Память потомков

Казачий голова Гаврила Писемский не был расположен давать интервью. Он сидел на южном мысе Воскресенской горы и бесовскими словами подгонял казаков, строгавших бревна для острога.

– Гаврила Иванович, что случилось?

– А то и случилось, что эти чертовы бесы не могут договориться, в каком месте мне крепость ставить!

– Какие бесы?

– Понимаешь, дьяк, нашел я удобное для строительства и обороны место, наши мужики адаптировали под него типовой проект крепости, составили смету, утвердили все документы во всех московских приказах, и тут на тебе! Стали сверять с историческими хрониками, а там целых две версии места расположения первой Томской крепости. Одни говорят, что тут я ее построил, на южном мысе. А другие провели раскопки и утверждают, что в этом месте крепость появилась только в 1647–1648 году. Мол, удалось обнаружить только вещи более поздних эпох. Что теперь делать, где строить – ума не приложу!

– Понимаешь, дьяк, нашел я удобное для строительства и обороны место, наши мужики адаптировали под него типовой проект крепости, составили смету, утвердили все документы во всех московских приказах, и тут на тебе! Стали сверять с историческими хрониками, а там целых две версии места расположения первой Томской крепости. Одни говорят, что тут я ее построил, на южном мысе. А другие провели раскопки и утверждают, что в этом месте крепость появилась только в 1647–1648 году. Мол, удалось обнаружить только вещи более поздних эпох. Что теперь делать, где строить – ума не приложу!

– Так вы прикажите, чтобы под страхом смертной казни все жители крепости до 1647 года выбрасывали мусор в северной части Воскресенской горы.

– Ну ты и голова! А остатки крепостных стен, зданий? Да и попробуй всех заставить! Эти стервецы по ночам грешить будут. Стоп! Сделаем проще: в 1647 году снимем культурный слой, оставленный нашим поколением, и возведем новую крепость!

Воистину мудрость и деловитость, проявленные первооснователями Томского града, навсегда оставят их имена в благодарной памяти наших потомков!

Томск сохранил и вернул Севастополю сокровища мировой культуры

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве не так давно проходила выставка живописных произведений западноевропейских мастеров VI–XVIII веков из музеев Украины под названием «Возвращение «Святого Луки». Среди них – шесть картин из Севастопольского художественного музея имени М.П. Крошицкого. Того самого, который во время Великой Отечественной войны в Томске спас уникальные работы севастопольской галереи.

Из императорской коллекции

В годы войны Томск сыграл особую роль не только в сохранении бесценных архивов и экспонатов Ясной Поляны (106 ящиков только личных вещей, книг, картин), рукописного наследия Пушкина, Горького, Есенина. В Томск они прибыли по разнарядке Совета по эвакуации при СНК СССР наряду с другими эвакуированными музеями (часть коллекции Эрмитажа находилась в Свердловске, часть Русского музея – в Перми). Причем приехали фонды еще в августе 1941-го, под охраной, в режиме строгой секретности. А вот коллекция из Севастополя попала в наш город в 1943 году случайно, только благодаря силе духа и жизнестойкости всего одного человека. Если честно, объективно коллекция вообще не должна была существовать ныне – она могла сгореть в аду блокированного фашистами Севастополя.

Экспонаты Севастопольского художественного музея никак не назовешь собранием провинциальных мастеров. Севастопольская картинная галерея формировалась из частных коллекций Южного берега Крыма и летней императорской резиденции в Ливадийском дворце, национализированных после Гражданской войны. Затем пополнилась произведениями живописи из государственного музейного фонда. К 1941 году севастопольское собрание насчитывало почти 2,5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. И из каких имен состояло! Прекрасные картины «малых голландцев» и фламандских мастеров, превосходные работы французского искусства XVII–XVIII веков – Якопо Бассано, Давида Тенирса Младшего, Франса Снейдерса, Гюбера Робера, Клода Лефевра, картины кисти Тропинина, Крамского, Репина, Айвазовского, Шишкина, Поленова, Коровина, Левченко, Виллевальде, Орловского, полотна Кончаловского, Петрова-Водкина, Куприна, Коненкова, Грабаря, Юона, Доминова, Архипова, Бакста, Бенуа, Богаевского, Гауша, Григорьева, Кустодиева, Рериха, Серова…

Одиссея филантропа

Директор галереи Михаил Крошицкий стал упаковывать 1 200 бесценных картин в собственноручно сколоченные ящики уже в пылающем от бомбежек Севастополе. Несмотря не неоднократные угрозы расстрелять его за паникерство, добился разрешения на эвакуацию 100 ящиков как особо важного груза. В ночь на 12 ноября 1941 года в кромешном мареве обстрела Царской пристани ему удалось погрузиться в военный транспорт. Через два дня судно, отбившись от вражеской авиации, благополучно причалило в Батуми. Картины были спасены, но в суматохе отъезда Крошицкий не успел забрать семью из бомбоубежища и не знал, что с родными.

Ни в Батуми, ни далее в Тбилиси и в Баку в хаосе войны его груз был никому не нужен. Полгода мытарств и безнадеги. Он опух от голода, заболел водянкой. В начале лета 1942 года повезло – каким-то образом получил зарплату и потратил ее на то, чтобы перебраться через Каспийское море. Старался не оставлять груз без присмотра, поскольку сразу возникала угроза от желающих поживиться. Скитался по стылым весям в теплушке без документов, продовольственных карточек, без теплой одежды, продав из личных вещей все что возможно. За дверью вагонов – Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Алтайский край. Он просил, он требовал от местных властей принять галерею, но на него смотрели как на идиота – «…снаряды на фронт везти не на чем». Выбрасывали из вагона его ящики. Но иногда везло – отправляли экспонаты по «железке» дальше. Несколько раз его, замерзшего (в теплушках топить нельзя – перепад температур вреден для картин), спасали от смерти посторонние люди, подкармливали, отогревали. О чем тогда думал этот человек? Продай он пару шедевров или подари картину тамошнему начальнику, и все бы закончилось с более-менее приемлемым исходом. Но конца испытаниям не было, и, похоже, счет его жизни шел уже на дни, пока в Ташкенте его не снабдил карточками, деньгами, одеждой уполномоченный по делам культуры из Москвы и посоветовал ехать в Томск. Там помогут, примут и сохранят. Через 13 месяцев полного одиночества, тяжелого бремени ответственности, проехав больше 11 тыс. километров, 8 января 1943 года вагон с картинами прибыл на станцию Томск.

Томск обетованный

Как пишет сам Михаил Крошицкий: «Полуживого меня извлекли из вагона солдаты. Температура у меня была под 40, так как я захворал крупозным воспалением легких и воспалением почек, руки и ноги были сильно обморожены». Но Томск на самом деле оказался для галереи из легендарного Севастополя счастливым финалом. Крошицкого тепло приняли томские художники, в том числе и давний знакомый, эвакуированный из Харькова Михаил Щеглов. Коллекцию сначала сложили в спортивном зале Дома офицеров, но, поскольку там было холодно, через полгода перенесли через дорогу, в церковь бывшего архиерейского дома, занимаемого Томским краеведческим музеем. Вот так соединились два ранее не знакомых друг другу города – через культурные шедевры, дорогие им обоим.

Едва подлечившись, он принялся за переупаковку художественных ценностей и проведение реставрационных работ шедевров, часть из которых не выдержали жестокой одиссеи: старинные краски стали сыпаться, появился грибок. Возможно, часть коллекции вскоре была выставлена в залах томского музея, а сам Михаил Крошицкий стал помогать восстанавливать и его фонд. Из отчета в 1943–1944 годов: «Начата реставрация картин (промывка, перетяжка). Реставрирована вся стильная мебель, фарфор, картины – Крошицким, директором картинной галереи».

Жизнь художника стала налаживаться. Невероятно, но во всей неразберихе военного времени чудом нашлась семья – жена и дочь. Мать и сын, к сожалению, погибли в Севастополе. Вскоре семья приехала в Томск, а с 1944 года правительство страны установило ему персональный оклад.

– В Томске осталось не так много документов о деятельности Крошицкого. Большинство из них собраны сотрудником Томского художественного музея Людмилой Исаевой, – рассказывает заместитель директора Центра документации новейшей истории Людмила Приль. – В одном из них на официальном бланке галереи Крошицкий просит выписать по адресу краеведческого музея периодические издания – «Известия», «Литература и искусство», «Красное знамя». В другом, рукописном, просит оказать помощь в приобретении одежды и обуви для себя и семьи, делая это с невероятным личным достоинством. Жаль, но, видимо, уже не осталось никого, кто мог бы подробней рассказать о личных качествах этого человека.

Севастопольский томич

Неутомимая натура, он сразу окунулся в кипучую деятельность. В Научке оказывал большую помощь в сохранении яснополянских музейных экспонатов (именно по рисунку Михаила Крошицкого видно, как они хранились), участвовал в выставках, читал лекции, исполнял заказы воинских частей и товарищества «Художник», да так, что был избран замом председателя Томского союза художников.

В 1945 году, исхлопотав вагоны, через месяц пути Михаил Павлович привез сохраненную им коллекцию сначала в Симферополь, а через 10 лет галерея вернулась в Севастополь.

Сегодня спасенная галерея, вернее, художественный музей имени Михаила Крошицкого – жемчужина южного города, располагается в одном из самых красивых зданий Севастополя, на проспекте Нахимова. Человек оставил о себе память благодаря чести и долгу. Как и Томск, тоже выполнивший свою миссию, – скромно, незаметно. И об этой странице истории должны знать и крымчане, и томичи.

Депутаты предлагают внести изменения в порядок установки мемориальных досок в Томске

Председатель городской Думы Сергей Ильиных предложил пересмотреть порядок установки в Томске произведений монументально-прикладного искусства. Такая инициатива возникла на заседании постоянной комиссии Думы города Томска по регламенту и правовым вопросам в ходе обсуждения предложения установить в городе еще одну мемориальную доску.

На сегодняшний день в Томске действует регламент, согласно которому с инициативой об увековечивании памяти того или иного человека или исторического события может обратиться как отдельно взятый гражданин, так и любой коллектив или организация. Депутаты опасаются того, что со временем фасады учреждений могут быть перегружены мемориальными досками. Некоторые здания в Томске уже сейчас имеют на своих стенах несколько произведений монументально-прикладного искусства. По действующему регламенту городской комитет по дизайну обязан рассматривать и если на отказ нет веских причин представлять на утверждение Думы все предложения по установке мемориальных досок.

– Предлагаю пересмотреть регламент, и, может быть, ввести ограничение на количество мемориальных произведений на наружных стенах. Внутри же здания, считаю, никаких ограничений быть не должно, – отметил председатель Думы Сергей Ильиных.

По результатам обсуждения депутаты поручили администрации города представить депутатам варианты решения этого вопроса.