На востоке области живет удивительная семья

Как рождается семья? Конечно же, с первой встречи двоих, их чувств и соединения судеб. А дальше – у кого как…

Зашифрованное слово

Анатолию Откуянову было шестнадцать, когда он впервые увидел и влюбился в худенькую девочку-подростка – Люба была младше его на три года.

– Он приезжал со старшим братом к моей старшей сестре и… наездился, – вспоминает с улыбкой знакомство с будущим мужем Любовь Откуянова. – Ну, а как только мне исполнилось восемнадцать, стали жить вместе.

По признанию Любови Сергеевны, она никогда не думала, что станет многодетной мамой. Планировала двух, а когда пришла к христианской вере, стала принимать деток, как подарок с небес. Вот что значит генетический код, ведь сама Любовь выросла в семье, где было семеро ребятишек, а у родителей Анатолия – четверо.

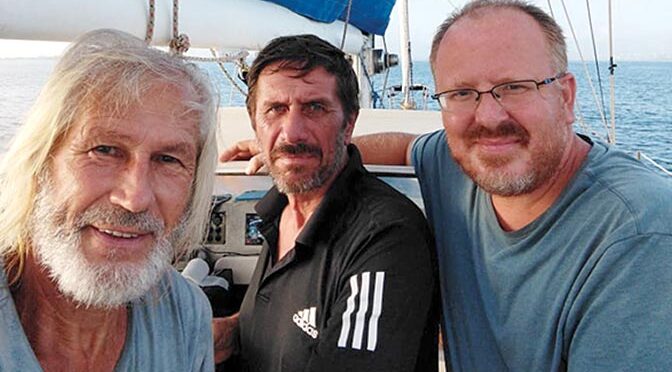

Сегодня у супругов создана самая настоящая семья, где под одной крышей проживают семь «я» – папа, мама и пятеро симпатичных наследников.

Старшему сыну Откуяновых – Вадиму – в сентябре исполнится 17 лет. Он перешел в 11 класс. Трое последующих сыновей тоже учатся в школе: Демьян перешел в восьмой класс, Анатолий в шестой, Тимофей в четвертый. Осенью наступит учебная пора и для самой младшей – дочери Верочки. По словам мамы, она хорошо пишет, читает, решает простые задачки. В общем, уже полностью готова к школе. И в этом есть немалая заслуга братьев.

– У нас четыре сыночка и лапочка дочка, – цитирует фразу из доброго советского мультфильма папа Анатолий Александрович.

Глава семейства произносит эти слова с таким счастливым выражением на лице, что разу становится ясно, как сильно он хотел девочку. И она появилась на свет ровно через десять лет совместной жизни супругов.

– У них в семье было четыре брата, поэтому Толя всегда мечтал о дочке, – поясняет Любовь Сергеевна. – И когда она родилась, я дала ему право выбора имени. Муж назвал дочку Верой в память об очень мудрой и светлой женщине. Она была близка нам по духу и по вере.

Заслуженная «Родительская доблесть»

15 мая, в Международный день семьи, супруги Откуяновы стали участниками торжественной церемонии в областном Доме приемов, где им были вручены знаки отличия «Родительская доблесть» за достойное воспитание детей.

– Мы жили в своем мирке-уголке и тут звонок из районной администрации, – скромничает Любовь Откуянова. – Мы ничего не знали о предстоящем событии, поэтому эта награда стала для нас полной неожиданностью.

Вместе с родителями в Томск отправились старший сын Вадим и дочка Вера. Одетые с иголочки, дети вели себя очень скромно и даже на само награждение вышли не сразу.

После возвращения домой знакомые и друзья этой семьи развернули в соцсетях целый парад поздравлений, отмечая, что столь высокую награду супруги заслужили по всем показателям.

Фамильные фишки

Во-первых, в жизни Откуяновы-старшие полагаются только на себя. Они держат личное хозяйство, в котором мирно уживаются бычки и куры с бройлерами. И повсюду успевают. К непростому сельскому труду их с ранних лет приучили родители.

Официальную ответственность за живность несет хозяйка, оформленная как самозанятая. С утра отправив детей в школу, она принимается за животных. Управившись в стайке, возвращается домой. Кормит обедом детей, которые потом убегают в музыкальную школу. Вечером снова управляется в хозяйстве.

Недавно статус самозанятого получил и глава семейства: Анатолий Александрович печник, каких поискать нужно. Только селяне могут по достоинству оценить мастерство таких умельцев и потому готовы ждать своего мастера, чтобы он и только он сложил в новом доме печь или камин. Ведь наряду с красным углом и столом печь также является одним из сакральных центров дома.

Во-вторых, все дети Откуяновых прилежно учатся, причем не только в общеобразовательной школе, но и в музыкальной. Уже и Вера занимается по классу фортепиано в Тегульдетской детской школе искусств. Средние сыновья играют на пианино, а старший Вадим стал, по сути, человеком-оркестром. Он хорошо играет на фортепиано, балалайке, гитаре, сейчас самостоятельно осваивает игру на флейте. Вадим уже окончил «музыкалку», но педагоги продолжают приглашать его поучаствовать в отчетных концертах.

– Слух есть у всех детей, – замечает Любовь Сергеевна. – А мы с мужем не владеем инструментами, тем не менее, любим по вечерам собраться в гостиной, чтобы вместе исполнить духовные песнопения. Мальчишки играют на пианино и двух гитарах.

К слову, недавно педагоги школы искусств записали видео-концерт, в котором заняты все дети Откуяновых. Запись будет представлена 8 июля в День семьи, любви и верности.

В-третьих, в этом доме все делается сообща. Собственный просторный особняк с большим огородом и надворными постройками под домашних животных у семьи появился десять лет назад. В свободное от уроков время дети помогают родителям и кур покормить, и яйца у них собрать. А с началом лета успевают подбить, а потом окучить картошку, полить цветы или овощи на грядках. И в доме всегда полный порядок. Мальчики не чураются помыть за собой посуду или пропылесосить полы. А Вадим может даже что-то приготовить нехитрое. И это при том, что дети учатся в музыкальной школе.

Нет, замечает подвох мама, белоручек у нас нет. Мне сейчас вообще стало намного легче управляться и с домом, и с хозяйством, ведь дети подросли и помощи от них стало больше.

А в-четвертых, национальность семьи. Анатолий и Любовь Откуяновы – чулымцы, тюркский народ, относящийся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока нашей страны.

– Это умирающий этнос, – констатирует Любовь Сергеевна. – Конечно, мы общаемся между собой, но каких-то талисманов или оберегов у нас в семье нет. Мы же давно живем среди русских, поэтому перенимаем их обычаи. Например, устраиваем общие встречи братьев, сестер, других близких родственников. 25 мая мне исполнилось 35 лет и мой день рождения отмечали на той территории, где когда-то жили мои родители. Отчего дома уже нет, но есть память.

Заглянуть за горизонт

И эта память продолжается в новых поколениях удивительной чулымской семьи. Каким видит будущее своих детей чета Откуяновых?

– Хочется, чтобы наши дети получили хорошее образование, чтобы выросли достойными людьми и были нашей гордостью, – делится сокровенным Любовь Сергеевна.

– А я бы хотел, чтобы они подольше пожили с нами, ведь дети – это такое чудо! Для меня наша семья – это весь мир! – дополняет супругу Анатолий Александрович.

Пока же ребятишек ждут летние каникулы. Средние братья, возможно, отправятся в загородные лагеря отдыха, а Вадим рвется в Санкт-Петербург к другу. Этот год стал для него знаковым: 16-летний паренёк дистанционно отучился в Московском университете «Синергия» на Java-разработчика. Полученный сертификат станет для будущего программиста хорошим бонусом при поступлении в один из престижных вузов страны.

Java-разработчик – это специалист, который с помощью языка программирования Java создает, редактирует и модернизирует мобильные приложения, видеоигры для любых носителей, серверы и сайты.

– Три года назад один знакомый программист подарил мне ПК и показал несколько секретов, в частности, как переустановить компьютер, вот с тех пор все и закрутилось, – рассказывает о выборе своего будущего пути Вадим Откуянов.

На старшего брата во всем равняются младшие – Демьян, Анатолий и Тимофей. Правда, о своих желаниях подростки вслух не говорят, но зато все хорошо разбираются в математике. А их младшая сестренка пока мечтает о том, как впервые перешагнет порог настоящей школы.

Вот так и течет жизнь этой удивительной семьи – по своим правилам и устоям.

Автор: Татьяна Александрова

Фото: Евгений Тамбовцев,

архив семьи Откуяновых