В конце года принято подводить итоги. О том, что удалось сделать, и о планах на ближайшее будущее рассказывает глава Средневасюганского сельского поселения Каргасокского района Николай Верега.

Трудная география

– В состав нашего поселения входят четыре населенных пункта. Это Средний Васюган (административный центр), Мыльджино, Волчиха и Новый Тевриз (включен в 2012 году), в них в общей сложности проживают 2 662 человека. По территории наше поселение больше Каргасокского сельского, но меньше по численности. Основная проблема – транспортная доступность. Период бездорожья продолжается в течение двух месяцев два раза в год – весной и осенью. Как раз сейчас такое время. Из Среднего Васюгана до других населенных пунктов можно добраться только по воздуху. Летом сообщение осуществляется по воде, зимой – автотранспортом по зимникам. Надеюсь, что к 20–25 декабря сможем пользоваться дорогами. Перед Новым годом хотелось бы посетить поселки, встретиться с жителями. В Мыльджине и Тевризе работают специалисты, мои помощники – Тамара Красильникова и Светлана Мелак-оглы. Без них работать было бы очень трудно. Они моя надежда и опора.

НЗ на межсезонье

– Запас продуктов на период межсезонья есть во всех населенных пунктах. Завозом продовольствия занимаются предприниматели и рассчитывают с тем условием, чтобы хватило до открытия зимника. Для северных районов это дело привычное. Что касается медикаментов, то в Среднем Васюгане есть аптека. Работает отделение общей врачебной практики, где принимает врач. Сложнее ситуация в Мыльджине и Тевризе, там аптек нет. Фельдшеры ФАПов работают по заявкам, которые обеспечивает центральная районная больница в Каргаске. Два раза в неделю сюда летает вертолет. Лекарства в случае необходимости передают с очередным рейсом.

К зиме готовы

– Коммунальная сфера готова к зимнему отопительному сезону. В Мыльджине работают автономные тепловые источники на газу, с отоплением в селе нет вопросов. В этом году удалось решить проблемы с электричеством: заменили полтора километра линий электропередачи и частично поменяли опоры.

В Среднем Васюгане социальную сферу и потребителей (всего 40 квартир) обслуживает котельная на нефти. На первую половину отопительного сезона завезли 300 тонн топлива (этого количества хватит до нового года). С учетом транспортных расходов получается очень высокая себестоимость – 5 400 тыс. рублей! На вторую половину зимы надо будет завозить еще столько же и тратить огромные деньги. Надеюсь, что на будущий год мы ее закроем. В ближайшее время запускаем электрическую котельную для детского сада. Приступили к строительству твердотопливной котельной (хотелось бы, конечно, на газе) для школы и отделения врачебной практики (ОВП). Ввод в эксплуатацию намечен на II–III квартал 2014 года. Там что отопительный сезон следующего года начнем на новых источниках теплоснабжения.

Для жителей Тевриза в этом году приобрели новый дизельный генератор, так как центрального электроснабжения там нет.

Капремонт для детства

– Что касается социальной сферы, в Среднем Васюгане закончен капремонт детского сада. Осенью сдали вторую очередь, здание полностью введено в строй. На полную мощность, тоже после капитального ремонта, начала работать школа. Одна половина уже функционировала после ремонта, а в другой еще шли работы. Дети учились в две смены. Сейчас все пошли в первую смену. В школе стало просторно, светло и уютно. Нынешним летом пробурили скважину, оборудовали станцию водоподготовки и провели водопровод в школу, детский сад и ОВП. В дальнейшем (в 2014–2015 годах) по программе «Чистая питьевая вода Томской области» проведение водоснабжения запланировано во всем населенном пункте, и качественная питьевая вода наконец-то придет в квартиры и дома жителей.

Дела пожарные

– Для нашего поселения, учитывая труднодоступность и отдаленность населенных пунктов, очень важны вопросы обеспечения противопожарной безопасности. В Тевризе из числа местных жителей была создана добровольная пожарная дружина. Удалось добиться, чтобы для этого села, где проживает 200 человек, был выделен пожарный автомобиль. Его обслуживанием занимается водитель. В Мыльджине действует пожарный пост, где работают пять штатных сотрудников. Здесь также есть новый автомобиль.

Газ определил судьбу села

– Летом в поселении отмечали большое событие – юбилей Мыльджина, 70 лет. У села богатая история, в том числе производственная. В советские времена занимались заготовкой леса, в 1990-е годы началась добыча газа. Кстати, Мыльджинское месторождение стало первым газоконденсатным месторождением, введенным в эксплуатацию в Томской области. Газ определил судьбу села. В первую очередь это рабочие места для местных жителей, развитие территории и социальной инфраструктуры. На сегодняшний день в Мыльджине проживает 450 человек. А вот в Среднем Васюгане численность населения пошла на убыль сразу же после того, как было законсервировано Средневасюганское месторождение. Работать людям стало негде, и они начали уезжать. Так что Мыльджино на сегодняшний день находится в более выгодном экономическом положении.

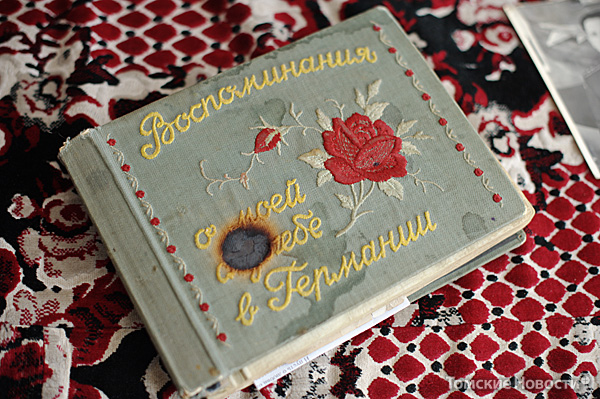

Праздник прошел отлично. Мы хорошо подготовились, а вот погода подвела – было очень холодно. Собралось много гостей, в том числе приехали люди (были даже из Германии), работавшие в Мыльджине в разные годы.

Состоялся праздничный концерт, прошли соревнования по шахматам, велосипедные гонки, посиделки для людей старшего поколения и программа для молодежи. Вечером устроили фейерверк. Для желающих организовали экскурсию на промысел. Посмотреть, как сейчас организована работа на месторождении, вызвались 20 человек.

Еще одно важное культурное событие прошло в Среднем Васюгане. У нас уже стало традицией в День работников нефтяной и газовой промышленности (отмечается в первое воскресенье сентября) проводить День села. В этом году мы отметили 313 лет.

Навстречу елке

– Как только позволит погода, начнем заливать катки для детей, ведь впереди новогодние праздники и большие школьные каникулы. Инвентарем для занятий спортом, коньками и лыжами, мы обеспечены. С ребятами занимаются спортинструкторы. Они работают в трех селах (за исключением Волчихи). Так что в зимние каникулы скучать ребятам не придется. Будут проходить различные соревнования и мероприятия. Что касается Нового года, то детские подарки за счет бюджетных средств мы делаем только для малообеспеченных семей.

Повседневные планы

– На будущий год мы запланировали проведение капитального ремонта Дома культуры в Среднем Васюгане. Будем вводить в эксплуатацию котельную, проводить благоустроительные работы. Одним словом, на первом месте повседневные заботы.

Билет до Мыльджина на вертолете в одну сторону стоит 1 100 рублей, до Тевриза – 1 320 рублей, до районного центра, Каргаска, – 3 740 рублей.

Самое большое село в поселении – Средний Васюган с населением 2 тыс. человек, самое маленькое – Волчиха, где живут два пенсионера. Им предлагали переехать в Мыльджино, но они отказались.