Настоящая жизнь для увлеченных автореставрацией начинается после сорока

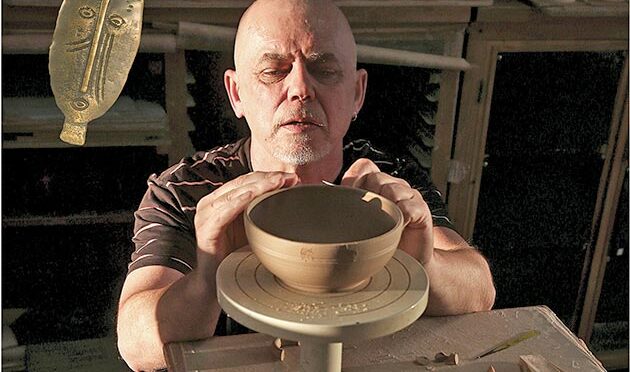

Наш город далеко не Мекка реставрации старинной автомототехники. Но и в Томске имеются умельцы, почти на профессиональном уровне восстанавливающие двух- и четырехколесные раритеты. Многие из нас наслышаны о легендарном полузакрытом частном музее братьев Барышниковых, отдельные экземпляры которого сейчас можно лицезреть в одном из торговых центров Томска. «Пожившие» автомобили еще несколько лет назад можно было увидеть на ретропарадах старинной техники. Но, к сожалению, эти фестивали канули в Лету. То ли коварная пандемия тому виной, то ли у организаторов не хватило запала. Впрочем, авторетротусовки, пускай и без былого размаха, все же проводятся. Завсегдатай таких мероприятий реставратор-любитель Олег Белькевич, с которым мы сегодня разговариваем «за жисть». Его черную «обкомовскую» «Волгу-21», словно только что сошедшую с конвейера, в городе знают многие.

Берем? Берем!

– Олег Евгеньевич, как вы пришли к реставрации старинных авто?

– По профессии я военный врач. В свое время окончил военно-медицинский факультет. Служил в составе группы советских войск в Восточной Германии, на Западной Украине, работал в Томском военно-медицинском институте. Вышел в запас в звании подполковника медицинской службы и, честно говоря, даже не помышлял о том, что когда-то стану крутить гайки, да еще старинные.

Начну издалека. Мой отец, который недавно ушел из жизни, был профессиональным водителем. Всю жизнь крутил баранку на разных авто. В том числе на «Победах», «Волгах». Была «Волга-21» и у нас в семье. Я, кстати, учился на ней водить. И эта машина оставила неизгладимый след в моей жизни. Все автомобилисты знают, что первое авто – это как первая женщина. Не забывается никогда. Впрочем, до моего увлечения реставрацией в юные годы было, конечно же, далеко. Но время неумолимо. С того момента, когда деревья были выше, а трава зеленее, прошли десятилетия. Прожив жизнь военного, воспитав двух дочерей, став дедушкой, выйдя в запас, я, человек по натуре очень деятельный, вдруг осознал, что у меня появилось много свободного времени. Плюс к тому, как и многих зрелых мужчин, накрыла волна ностальгии по молодым годам. Как-то мы с отцом, проезжая по одной из томских улиц, заприметили уныло стоящую захудалую «Волгу». Рухлядь! Но в груди екнуло у обоих. Ведь таких машин на городских улицах практически уже не осталось. Остановились, посмотрели. Берем? Берем! Нашли хозяина. Конечно же, уже не первого. И он нам ее уступил всего за 30 тысяч рублей.

Цвет – обкомовский!

– Трудно было «входить в тему»?

– Признаться, забирая эту машину, поначалу даже и не представлял, что с ней делать. Ведь я не автослесарь, не механик. Всю жизнь имел дело с человеческим организмом. Хотя определенный опыт реставрации к тому времени у меня уже имелся. А состояние у машины было удручающим. Но глаза боятся, а руки делают. Благо у меня большой гараж, много инструмента, да и 21-я не такая уж сложная машина. К тому же рядом был опытный консультант – мой отец, отдавший подобным авто всю жизнь. И завертелось-закрутилось. А вопрос, зачем вообще все это нужно, даже не стоял. Хотим! И начались поиски запчастей, соответствующей литературы, единомышленников. Открылся новый мир. Я отчасти понял справедливость известного выражения, что жизнь после сорока только начинается. И вот после нескольких лет работы наша рухлядь превратилась в ласточку. Причем, когда встала дилемма, в какой цвет ее красить, ответ был однозначным – только в черный, «обкомовский»! Никаких новомодных металликов. Кстати, и салон у меня тоже выполнен в темных строгих тонах. Да и при реставрации везде, где возможно, старался максимально следовать оригиналу, вплоть до родной резины на колесах. Хотя, если ездить на машине в современном трафике, это не всегда безопасно. В «Волгу» мы с отцом вложили душу и значительные средства, куда ж без этого. К тому же я, скажем так, освоил несколько профессий, заполучил уйму друзей. И задумался о новом проекте.

Могу!

– Вы сказали, что на момент реставрации «Волги» уже имели определенный опыт восстановления «железа». О чем речь?

– Речь не об автомобилях, а о мотоциклах. В юности, которая пришлась на семидесятые, я был отчаянным байкером. Гонял на легендарном «ПСе». Так тогда называли редкий отечественный «ИЖ-Планета-Спорт» – прямой конкурент обожествленной «Явы». Те, кто в теме, знают, что это за эксклюзив. Народу на нем побилось немеряно. Слишком мощный и требовательный к водителю был мотоцикл. Особенно в японской комплектации, а у меня как раз была такая… Когда спустя десятилетия вновь захотел сесть на два колеса, то решил возродить легенду. Не тут-то было. Прошерстил рынок в поисках «донора» и пришел к неутешительному выводу: пусто. Но не отчаялся, скупил в округе почти весь ижевский металлолом. Помог и родной Ижмаш, куда я написал письмо. К тому времени завод уже почти развалился. Но на его месте возникла уйма фирмочек, распродававших остатки деталей с предприятия. Мне кое-что перепало. Например, новый двигатель. Сейчас это уже огромный дефицит. Так же, как и в случае с будущей «Волгой», в процессе реставрации познакомился с интересными ребятами-механиками, болеющими мотоциклами. Возоб-новил старые связи. Город у нас маленький, все худо-бедно друг друга знают. Те же братья Барышниковы, сравнительно недавно основавшие обросший легендами музей, известны в автомобильной тусовке Томска еще с далеких советских времен. Как, кстати, и другие томские легенды: Александр Кавышкин, «Самолет», многие другие. В итоге я собрал свою юношескую мечту. Но результатом остался не совсем доволен. Дело в мелочах. Например, попросил маляров покрасить бак и облицовки в желтый цвет, как было в оригинале, а те меня не поняли и «облили» железки в лимонный металлик! И это притом что даже новодельные наклейки с буквами на английском языке специалисты мне изготовили правильные, неотличимые от настоящих. Переделывать, конечно, я не стал, но призадумался. Да и на ходу он мне как-то не особо понравился. Кончилось все тем, что решил собрать еще одного «ПСа». Но теперь уже без косяков и в «правильной» «японской» комплектации. Пришлось пово- зиться. Но все получилось. А самое главное, я понял, что могу!

В 30 тыс. рублей обошелся реставратору донор «Волги».

«Гангстеры» повеселили

– В обладании раритетами нет какой-то четкой логики. Больше эмоций, настроения. Но все же хоть какая-то материальная польза от этого увлечения есть?

– Хороший вопрос. Если раньше мы, раритетчики, еще выезжали на ретрофестивали, делились впечатлениями, опытом, знакомились, то в последнее время с этим беда. Правда, 1 мая прошлого года в Томске прошел небольшой ретропробег с участием примерно 30 машин. Был там и я. Но это, скорее, междусобойчик. Организация была слабая. ГИБДД никак не помогала, что приводило просто к опасным ситуациям на дороге. Хотя дело не в тусовках. Для каждого раритет – это что-то свое. Как правило, реставрацией всерьез занимаются люди немолодые. Для них такие машины – память о прошлом. И искать в этом какую-то выгоду не нужно. Специалисты придумали даже специальный термин – «машина выходного дня». Покатался в выходной с семьей, друзьями, единомышленниками, зарядился позитивом на всю неделю. А насчет выгоды, мы с товарищем – он на «Победе», я на « Волге» – пытались одно время возить женихов-невест. Помню даже свадьбу в гангстерском стиле – 21-я очень похожа на американскую машину. Но, конечно, никакого серьезного бизнеса не получилось. Слишком уж эксклюзивная тема.

– Что за новый проект вы намечаете?

– Новый проект напрямую связан с той самой «Волгой», которая была в нашей семье во времена моего детства. У нее интересная судьба. После того как машина состарилась, отец продал ее нашему соседу. А тот отдал ее ремонтировать мастерам, отбывающим наказания. В советские времена это место считалось крутым автосервисом. Вот только сварганили горе-ремонтники все кое-как. Да еще и дефицитные запчасти поменяли на старье. После «ремонта» сосед не стал заморачиваться, бросил машину во дворе возле забора и забыл. Так она там до сих пор и стоит. Долгое время я не проявлял к ней интереса. Вроде как уже чужая вещь. Но недавно все-таки решил, что «Волгу» стоит восстановить. Весной возьмусь за дело. Так будет справедливо. В соцсетях есть группа «Ретро-движ Томск», объединяющая несколько десятков участников. К сожалению, пока на значимые ретротусовки ее участники ездят в основном в Кемерово и Новосибирск. У нас власти к этой теме особого интереса не проявляют. Хочется, чтобы ситуация изменилась к лучшему.

Автор: Андрей Суров

Фото из архива Олега Белькевича