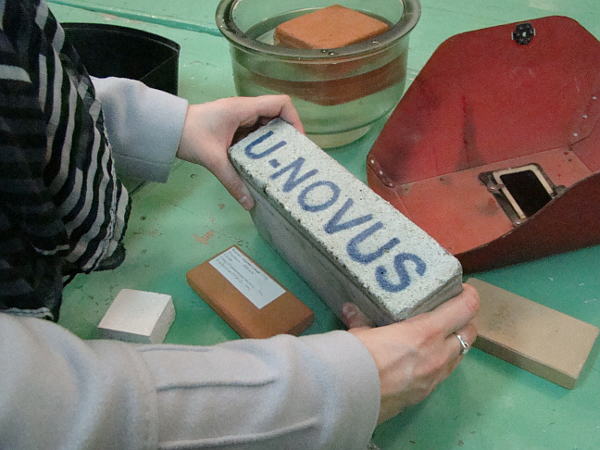

Первый форум молодых ученых U-NOVUS проходит под девизом Альберта Эйнштейна: «Поиск истины важнее, чем обладание истиной». В чем ищут и как находят это зерно истины студенты и молодые ученые Сибирского государственного медицинского университета?

Первый форум молодых ученых U-NOVUS проходит под девизом Альберта Эйнштейна: «Поиск истины важнее, чем обладание истиной». В чем ищут и как находят это зерно истины студенты и молодые ученые Сибирского государственного медицинского университета?

Рассказывает проректор по стратегическому развитию, инновационной политике и науке доктор медицинских наук, профессор Наталья Рязанцева:

– Идея проведения инновационного форума в молодежном формате, на мой взгляд, чрезвычайно близка по духу нашему городу и университетам. Во-первых, потому что развитие кадрового потенциала – одна из главных забот любого вуза. Во-вторых, на примере СибГМУ уже не один десяток лет у нас действует программа подготовки молодых докторов наук из среды талантливой научной молодежи. Как результат – за последние 11 лет защитили докторские диссертации по клиническим и теоретическим направлениям 68 человек в возрасте до 40 лет, подавляющее большинство из них – до 35 лет.

– Большое количество молодых профессоров и кандидатов наук стало уже своеобразным брендом СибГМУ…

– Это действительно так, особенно на фоне общероссийской проблемы, ведь нехватка молодых кадров ощутима во многих вузах и научных учреждениях страны; средний возраст профессоров в отечественной медицине составляет около 60 лет, академиков – за 70.

У нас молодые профессора выступают своеобразным локомотивом развития вуза, сегодня они стали лидерами научного и образовательного процессов. Так, профессор Ольга Уразова стала доктором наук в 30 лет, сегодня среди ее учеников уже 8 докторов и 29 кандидатов наук, она – один из соредакторов учебника «Патофизиология», по которому учатся студенты всех медицинских вузов страны. Анастасия Зима, защитившая докторскую диссертацию в 32 года, сейчас возглавляет отдел инновационных проектов и программ, на ее счету участие в 20 федеральных грантовых проектах. Главный научный сотрудник Центральной научно-исследовательской лаборатории СибГМУ доктор наук Алексей Сазонов – один из лидеров по биомедицинским разработкам вуза, поддержанных крупными грантами федерального уровня. Артем Гурьев, защитивший докторскую диссертацию в 32 года, руководит уникальным для медицинских вузов страны центром внедрения технологий.

Кстати, СибГМУ первым среди медицинских вузов России стал победителем конкурса правительства России и получил государственную поддержку программы развития инновационной инфраструктуры. Руководила созданием целой сети подразделений, обеспечивающих реализацию инновационных проектов полного цикла, 35-летняя Татьяна Рудко.

– А есть ли среди молодых ученых врачи, на практике внедряющие новые медицинские технологии?

– Среди наших молодых докторов наук немало успешных клиницистов. Это Екатерина Белобородова, возглавляющая кафедру терапии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, Алексей Куражов, заведующий отделением лучевой диагностики клиник СибГМУ, Ольга Кривошеина, профессор кафедры офтальмологии, Андрей Ивченко, профессор кафедры факультетской хирургии… Перечислять можно долго.

Замечу, что университет – это особая среда, для продвижения вуза вперед здесь обязательно должна быть преемственность поколений. У каждого из перечисленных выше молодых ученых есть наставник – профессор, который не боится окружать себя талантливыми, амбициозными молодыми людьми, которые могут достигнуть еще большего на научном поприще. И, как показывает опыт СибГМУ, именно в этом секрет успеха: чтобы привлечь и удержать молодежь в науке, ей нужно предоставить возможность для самореализации. Только так можно сохранить и развить научно-педагогические школы вуза, обеспечить их работу на самом современном уровне.

Примеров таких школ в СибГМУ много. Так, в России можно насчитать единицы исследовательских коллективов, поддержанных Советом по грантам при Президенте РФ. Так вот школа патофизиологов, которую возглавляет академик РАН Вячеслав Новицкий, ученицей которого я также являюсь, пять раз получала статус ведущей научной школы страны. Среди 45 докторов наук, что он подготовил, 32 защитили диссертации в возрасте до 35 лет.

Целую плеяду молодых талантливых ученых-клиницистов подготовили профессора Александр Староха, Ирина Евтушенко, Валентина Алифирова и др.

– Наталья Владимировна, если не ошибаюсь, вы были одним из первых молодых докторов наук в Томске?

– Да, я защитила докторскую диссертацию в 29 лет, и Вячеслав Викторович был моим наставником, а сегодня сама научный руководитель 11 докторов и 39 кандидатов наук. Замечу, что в СибГМУ молодые ученые активно привлекаются и к управлению университетом. Не побоюсь сказать, что у нас одна из наиболее молодых систем управления (но, надеюсь, уже опытных по результатам работы) в медицинских вузах, которая успешно справляется с задачами, стоящими перед университетом. Средний возраст топ-менеджеров СибГМУ сегодня около 40 лет. Все они доктора наук. Например, проректор по учебной работе Игорь Хлусов защитил докторскую диссертацию в 33 года, это авторитетный специалист в области регенеративной медицины. Проректор по лечебной работе Евгений Михалев стал доктором наук в 36 лет, он сильный клиницист, педиатр. Проректор по внеучебной работе Сергей Вторушин защитил докторскую диссертацию в возрасте 32 лет, начальник управления нового набора Светлана Гусакова – в 36, руководитель центра последипломной подготовки Ольга Воронкова – в 28 лет, декан факультета поведенческой медицины и менеджмента Александр Корнетов – в 40 лет и т.?д.

Помимо того что это успешные ученые, они имеют менеджерские компетенции и образование. Более того, есть примеры, когда наши молодые доктора наук успешно работают на руководящих должностях в других университетах и НИИ. Так, профессор Лариса Литвинова возглавляет сегодня лабораторию клеточных технологий и иммунологии Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (г.?Калининград). Примеров таких очень много.

– Какова роль медицинских университетов в модернизации отрасли здравоохранения и где здесь точка приложения сил для молодых ученых?

– На мой взгляд, медицинские университеты призваны сыграть в этом огромную роль, взяв на себя прежде всего кадровое обеспечение. Однако наш научный потенциал определяет не менее важное направление участия, ведь без разработки и внедрения в практику новых эффективных лечебных и диагностических технологий невозможно совершенствование медицинской помощи.

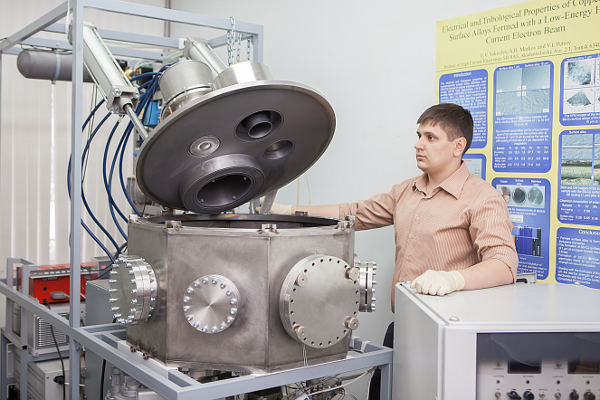

Чтобы быть генератором инноваций в медицине, университет должен сам активно и непрерывно развиваться, и этот процесс сегодня активно идет благодаря молодым ученым. Под их руководством в СибГМУ создана сеть междисциплинарных научно-образовательных центров, ставших своеобразными точками роста, центрами превосходства. Имея опыт кооперации с академическими НИИ, работая на стыке дисциплин, они внедряют научный компонент в образование и нацелены трансформировать результаты исследований в прикладные технологии.

Отмечу, что СибГМУ сегодня относится к числу немногих медицинских вузов, где активно реализуется грантовая политика: вуз является лидером среди медицинских университетов по участию в федеральных целевых программах, конкурсах РФФИ, Совета по грантам при Президенте России. Если мы посмотрим на структуру выигранных грантов, то заметим доминирующее число молодых исследователей (70%). Средний возраст докторантов в СибГМУ сегодня – 32 года. Именно такие ученые отвечают возросшим требованиям государства к научным исследованиям.

– Но в таком случае начинать свой путь в науку нужно буквально со студенческой скамьи!

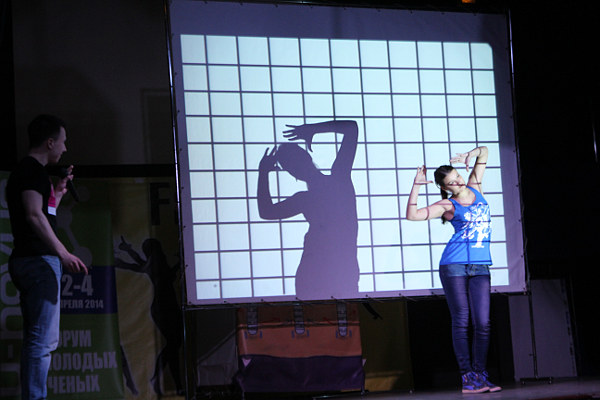

– Совершенно верно. Для успешного самоопределения студентов в сфере биомедицинской науки мы должны интегрировать их в научно-инновационную среду вуза. Поэтому в рамках Всероссийского форума U-NOVUS 1–3 апреля мы проводим свой студенческий научный форум U-MED. В программе форума – панельные дискуссии, стратегические сессии и мастер-классы с участием ведущих ученых, организаторов науки, представителей инновационного бизнеса. Дискуссии в онлайн-режиме обеспечили обмен лучшими стратегиями и практиками в области организации студенческой науки между медицинскими вузами страны. В рамках форума своими результатами поделятся свыше 300 студентов из разных медицинских вузов России и Казахстана.

Мы понимаем, что современная медицина – это сфера высоких технологий, которые носят междисциплинарный характер, находятся на стыке нескольких наук. Поэтому в работе студенческого научного форума U-MED акцент сделан на междисциплинарность. СибГМУ совместно с Центром кластерного развития Томской области проводит стратегическую сессию «Инновационному кластеру – молодые таланты», где будет обсуждаться развитие кластеров в Томской области. Конкурентоспособность томскому кластеру могут обеспечить прежде всего молодые инноваторы, готовые вместе с медиками, физиками и химиками, IT-специалистами работать в одной команде, создавая технологии, отвечающие вызовам времени. Что необходимо сделать медицинскому, классическому, политехническому университетам и инновационным компаниям, чтобы сгенерировать молодые команды исследователей и разработчиков технологий, как им выстраивать коммуникации? На эти вопросы даст ответ дискуссия.

Молодые, креативные, инновационно мыслящие люди сегодня востребованы как никогда. Я надеюсь, что молодежный форум U-NOVUS и студенческий форум U-MED дадут каждому шанс проявить себя, и среди его участников найдется немало талантливых молодых людей, чьи идеи будут служить интересам общества.