Чем учитель может увлечь школьников?

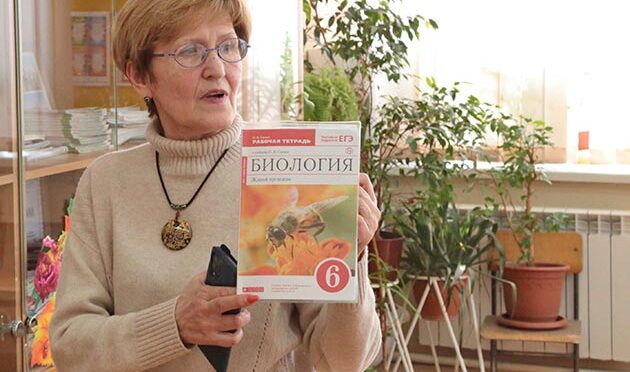

Капитолина Михайловна Елегечева – учитель биологии МАОУ Мариинская СОШ № 3 Томска, заслуженный учитель Российской Федерации, имеет педагогический стаж около 40 лет.

В аннотации к ее биографии сказано, что она «человек мощной работоспособности и большого таланта». Ведет большой пласт работы в школе: занимается инновационным, научным направлениями, применяет в своей работе разнообразные развивающие образовательные технологии.

Эти профессиональные определения, безусловно, характеризуют ее как профессионала и добавляют авторитета у коллег, но не передают и доли того впечатления, которое возникает при первой встрече. Энергичная, доброжелательная, Капитолина Михайловна с полуслова улавливает, что от нее требуется.

– Мою профессиональную судьбу определила прекрасный педагог, учитель биологии нашей школы Алла Сергеевна Сухарева, – с ходу включается в разговор собеседница. – Она настолько интересный человек, что, когда встал вопрос о выборе профессии, я без сомнений решила, что в ней должна присутствовать биология. Другого пути я не видела, это – мое. А потом ведь наша школа, старейшая в Томске, бывшая женская гимназия, открытая по указу Екатерины Второй, не давала сомнения в качестве обучения. У нас работали такие асы педагогики, как Виктор Тихонович Колесников, Нина Николаевна Коломина, Елена Евстратьевна Таран, другие талантливые педагоги, заслуженные учителя.

Испытание начальным классом

Между тем прием Капитолины после окончания педагогического вуза в родной школе был довольно жестким. Ей, биологу, дали класс начальной школы, к чему она не была готова. Это стало для нее большим испытанием.

– Я боялась недоучить, недодать что-то детям, – вспоминает Капитолина Михайловна. – Поэтому по нескольку раз перепроверяла тетрадки, чтобы не пропустить лишнюю палочку, не обидеть ребенка. К счастью, мне на помощь во многом пришли родители.

В школьную жизнь своих детей она их вовлекла сама. Одна мама согласилась вести кружок макрамэ, другая – обучать шитью, папа школьника с удовольствием учил ребят играть в шахматы. А еще сообща много времени уделяли тому, чтобы научить детей читать. И на выходе получили отличный результат. Дети успешно окончили четвертый класс, а когда завершился последний урок, они дружно облепили учительницу и подарили ей по розочке. Она, конечно, растрогалась.

Администрация школы, увидев успехи начинающего педагога, пошла ей навстречу и дала возможность преподавать биологию. К ней попали те самые четвероклашки, с которыми она дошла до выпускного одиннадцатого класса. С детьми она чего только не вытворяла: учила бальным танцам, водила на экскурсии и даже показывала, как отжимать тряпку и мыть пол. Неудивительно, что спустя годы эти повзрослевшие выпускники, ставшие уже родителями, приводили в школу своих детей и просили, чтобы их определили непременно к Капитолине Михайловне.

– Но у меня правило твердое, – говорит она, – кого дадут, того и дадут. Это решение администрации. Все дети хороши по-своему, хотя и разные.

А мы чем хуже?

Карьера учителя Елегечевой продвигалась весьма успешно. Ее стали приглашать в жюри различных конкурсов и конференций. В частности, одного из престижных городских мероприятий – конкурса «Юные дарования Томска».

– Я сидела в жюри, слушала очень интересные доклады старшеклассников, в основном из лицеев, гимназий, и думала: а ведь у нас есть ребята не хуже, почему бы и нам такую защиту не организовать в классе? И предложила ребятам. Старшеклассники согласились.

Началась подготовка докладов. Затем состоялся конкурс. Все было организовано по-взрослому. Три урока отвели на защиту, каждую работу оценивало жюри из своих же сверстников, потом было обсуждение, подведение итогов, определение победителей. Какими же жаркими были споры! Но все по-честному – первое, второе, третье место…

Постепенно уровень докладов повышался, и родилась идея проводить такую же научную конференцию на уровне школы. Администрация поддержала, были разработаны критерии оценок, порядок участия. Поначалу, признается Капитолина Михайловна, шишек набили много, но зато родилось полноценное научное общество «Шаги в науку», которое она и возглавила. Сейчас такие общества есть практически в каждой школе. Она была среди первопроходцев.

Фишки педагога

На чем делает акцент педагог Елегечева? На расширении кругозора. Она не устает повторять, что нужно больше знать о наших отечественных ученых, поэтах, писателях, но в то же время приобщаться и к зарубежной науке, культуре. Так родился проект «Жизнь замечательных людей». Обычно к какой-либо календарной дате выбирается имя великого ученого, школьник подбирает материал, готовится, а затем, как правило, в конце первой четверти проходят «Школьные чтения», где он представляет собранный материал, читает его для сверстников. Так в головах детей откладываются новые знания.

Другая интересная фишка – конкурс «Ученик года». Сначала он был упрощенным, затем его модифицировали – разбили на номинации, разработали творческие задания, предусмотрели такие условия, чтобы они соответствовали возрасту. Соревнования проходили по параллелям. Кроме того, дали возможность заявить о себе не только успешным ученикам, но и спортсменам, ребятам, тяготеющим к творчеству. Победитель получал памятную ленту, медаль и гордое звание «Ученик года». Акция прошла на ура.

Проект не панацея

Педагог Елегечева большое внимание уделяет проектной деятельности. «Нельзя стоять на месте, – считает она,– надо постоянно что-то придумывать, а проекты и дают такую возможность». Тем более что теперь проектная деятельность прописана и в государственном стандарте школьного обучения, а в аттестате об окончании школы обязательно вписывается тема проекта выпускника, ставится отметка – зачет/незачет. Так учителями был разработан проект «Школа – шаг в будущую профессию». Ученик выбирает тему и защищает ее. Обосновывает, почему она ему подходит, какие цели он ставит. В десятом классе условия усложняются – предвыпускник должен не только выбрать проект, но и провести хотя бы небольшое исследование – химический опыт, эксперимент, представить результаты. Кредо самой Елегечевой: «Вы сами не знаете, когда вам это пригодится».

Однако этот метод затратный, он требует проработки значительного количества литературы, ее осмысления, изложения. По мнению Капитолины Елегечевой, не стоит пренебрегать и другими, более доступными методиками, например, такой, как создание проблемной ситуации и ее разрешение. Это когда ребенок вроде что-то понимает, но не до конца, и учитель вместе с ним задается вопросами и ищет на них ответы.

– Следует постоянно думать над тем, как в голову ребенка вложить непростой материал. Ведь, скажем, по пресловутой теме пестиков и тычинок существует множество определений, – рассуждает Капитолина Михайловна. – А кроме того, некоторым ребятам предстоит сдавать ЕГЭ по биологии. И я должна убедиться, что ученик подойдет к нему достойно подготовленным.

Капитолина Михайловна с жадностью воспринимает все новое в школьном обучении, вместе с тем всегда трезво оценивает свои силы и старается не перегружать детей. Скажем, ей очень нравится модульная технология. Это когда учитель выступает в роли консультанта, а каждому ребенку индивидуально выдаются модули – набор распечаток с последующими действиями, следуя которым он и придет к искомому результату. Сам себя тестирует, выставляет баллы, а если что-то непонятно, спросит у учителя. Плюс такой технологии в том, что она приучает к самостоятельной работе. Но есть и минус.

– Такая технология очень затратна, – говорит Капитолина Михайловна, – она объемная и дорогостоящая, поэтому я ее редко применяю.

Вперед, к неизведанному!

Кипитолина Елегечева, безусловно, новатор. Она использует не только самые современные методики обучения, но и способы их подачи. Благо в школе создают для этого необходимые условия. Есть лабораторное оборудование, печатные издания, видео- и медиа-тека, компьютер, интерактивная доска. Все это сокращает время на поиск необходимого материала, делает его более зрелищным и доступным. Однако, отвечая на вопрос, кто сегодня учитель, Капитолина Михайловна делает акцент не на супертехнологии, а на простые воспитательные нюансы, которые и выделяют учителя в череде других профессий. Учитель – это и артист, и врач, и мама с папой, и художник, и танцор, и психолог – все в одном флаконе.

– Учитель как свеча сгорает на работе, но остаются дети, их дела и поступки, – убеждена она.

Как человек, влюбленный в биологию, Капитолина Михайловна огорчается, что на эту дисциплину отводится по программе всего один урок в неделю. Как можно за один урок раскрыть такую сложную тему, как происхождение жизни на Земле? Правда, восполняет она этот пробел тем, что проводит с согласия детей и их родителей много внеурочных мероприятий – конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, кругосветок. Она говорит, что любит находить себе работу. И это правда. Новое и неизведанное увлекает ее, она живо откликается на чужие инициативы, предложения. Так родился совместный волонтерский проект с благотворительным фондом имени Алены Петровой. А сейчас дети с большой охотой включились в другую акцию – помощи участникам специальной военной операции на Украине.

Любимое изречение Капитолины Михайловны: «Учитель должен быть вдохновителем учащихся». И она непрестанно стремится к этому.

Автор: Нина Губская

Фото: Евгений Тамбовцев