О предварительных итогах уходящего года и векторах развития рассказывает начальник Департамента здравоохранения Томской области кандидат медицинских наук Александр Холопов.

О предварительных итогах уходящего года и векторах развития рассказывает начальник Департамента здравоохранения Томской области кандидат медицинских наук Александр Холопов.

Кадры для села. И не только

– Александр Владимирович, как решается проблема нехватки кадров (особенно среднего звена) для сельского здравоохранения?

– Кадровая проблема сегодня актуальна для здравоохранения всей страны. Причем специалистов не хватает и в сельской местности, и в городах. Эта проблема мультидисциплинарная, и решаться она должна системно с участием СибГМУ, департамента, муниципальных образований. Задача последних – создавать условия для того, чтобы молодежь была заинтересована работать на территории этих образований. Достаточно эффективной оказалась программа «Земский доктор». По ее примеру в 2015 году стартует программа «Земский фельдшер». Томская область – второй регион в РФ, который запускает такую программу.

Мы заинтересованы в том, чтобы бюджетные деньги максимально эффективно использовались, поэтому при подготовке документов минимизировали риски, связанные с простым перемещением специалистов из одного муниципального образования в другое ради получения денег. Наша цель – реальное увеличение числа фельдшеров, не только молодых, но и опытных, готовых работать в сельском здравоохранении. Эта программа станет хорошим подспорьем к комплексу мероприятий, направленных на решение кадрового дефицита на селе. Одновременно продолжается реализация программы по обновлению фельдшерско-акушерских пунктов. Эти две программы мы увязали друг с другом, чтобы не получилось так: ФАП есть, а фельдшера нет, и наоборот.

Устойчивая тенденция

– Какова сегодня демографическая ситуация в области?

– Традиционно основными критериями демографической ситуации считаются два показателя: рождаемость и смертность. Если ориентироваться на эти критерии, то так называемый демографический крест, когда показатель смертности превышал показатель рождаемости, в нашей области был преодолен в 2006 году. С тех пор эта тенденция сохраняется. Разрыв между рождаемостью и смертностью небольшой, но устойчивый. Хочу отметить, что мы добились впечатляющих результатов в снижении младенческой смертности.

– Это заслуга перинатального центра?

– Не только. Открытие перинатального центра позволило создать кластер, вокруг которого объединились все учреждения родовспоможения области. А снижение младенческой смертности стало результатом внедрения новейших технологий выхаживания младенцев и повышения качества родовспоможения на всех уровнях.

– Есть ли успехи в освоении новых репродуктивных технологий в акушерстве и гинекологии?

– Удалось достичь стабильно положительных результатов в процедуре ЭКО: 36% проведенных процедур завершились рождением ребенка. Это хороший показатель, сопоставимый с общемировым. С 2015 года мы отказываемся от вахтового метода в проведении ЭКО с приглашением коллег из соседних регионов и проводим процедуру самостоятельно, у нас теперь есть два своих специально обученных эмбриолога. Неплохое подспорье –

недавно открытое криохранилище, которое позволяет иметь весь спектр репродуктивных технологий, которые сегодня существуют в мире. Это даст возможность, например, сохранять генетический материал онкологических больных.

Реабилитационная база для детей…

– Что сделано и что планируется сделать для детского здравоохранения?

– Я вижу задачу не в том, чтобы просто отремонтировать какое-то учреждение, хотя комфортные условия это, безусловно, важно, а в том, чтобы наладить системный подход, чтобы логистика движения маленького пациента по детским учреждениям была прозрачной и понятной. Важно, чтобы не было дублирования функций, чтобы ресурсы оказания высокотехнологичной помощи были сконцентрированы в одном месте.

Кроме того, одна из серьезных проблем в детском здравоохранении, как, впрочем, и во взрослом, – недостаточная реабилитационная база. И я очень рад, что удалось добиться положительного решения по проекту создания реабилитационного центра. На 2015 год выделены деньги на разработку проектно-сметной документации, связанной с ремонтом и реконструкцией двух зданий на ул. Белозерской, где будут созданы условия для реабилитации детей. Планируется развитие самого большого холдинга детского здравоохранения в Томске – детской больницы № 2, предусмотрены средства на ремонт детской поликлиники на ул. Профсоюзной.

…И для взрослых

– Две группы заболеваний – сердечно-сосудистые и онкологические – являются главными причинами смертности. Что удалось сделать для профилактики, раннего выявления и эффективного лечения этих заболеваний?

– У губернатора есть намерение создать мощный кардиологический холдинг на базе НИИ кардиологии. Рабочая группа уже представила свои предложения. Планируется разместить там кардиологический диспансер для оказания всех видов помощи – от первичной до высокотехнологичной. А в ОКБ будет развиваться отделение для оказания помощи больным с сосудистыми катастрофами мозга. Если говорить об онкологии, то сегодня достаточно динамично снижаются показатели смертности от злокачественных новообразований и одновременно растет количество случаев раннего выявления заболевания. Есть четыре-пять наиболее часто встречающихся нозологий – рак молочной железы, рак шейки матки и т.д.

Сегодня существует масса источников получения информации о возможном заболевании – диспансеризация, профилактические осмотры, «Плавучая поликлиника» и другие. Необходимо систематизировать и контролировать эти потоки. В области разработан большой проект, связанный с ранним выявлением онкологических заболеваний. Завершается строительство радиологического каньона, что позволит поднять диагностику и лечение раковых заболеваний на более высокий уровень. Благодаря усилиям областного руководства почти в пять раз увеличен объем средств на приобретение лекарственных препаратов для онкологических больных.

Еще один аспект – развитие противоболевой помощи онкологическим больным. Печально, но, несмотря на усилия врачей, часть людей погибает от рака, так происходит во всем мире. А чтобы люди уходили из жизни без мучений, необходимо обеспечить их паллиативной помощью, в том числе обезболивающей терапией. На рынке появились пластыри, которые позволяют снять сильную боль без применения инъекционных наркотических препаратов. У нас есть программа расширения базы паллиативной помощи. В Томском районе, например, за счет ремонта и перепланировки части площадей моряковской больницы будет создан хоспис и открыты дополнительные койки сестринского ухода. Эти мероприятия – часть большого проекта по развитию паллиативной и реабилитационной помощи.

Контроль на входе

– Что такое проект «Входная группа», который запускается в 2015 году?

– Зачастую оценка пациентом лечебного учреждения складывается из впечатления, которое у него осталось от общения с регистратором. Если он столкнулся, мягко говоря, с непониманием, то можно забыть о медицинских технологиях, рейтингах и т.д. – его оценка будет негативной. Мы хотим сделать шаг навстречу населению. Это касается в первую очередь регистратуры, а затем приемного отделения.

Для того чтобы понять, что приводит к конфликтам, мы попросили сотрудников СибГМУ и ТГУ провести социологическое исследование. Были организованы скрытые закупки в поликлиниках, проанализированы 13 тыс. анкет. Для участия в эксперименте пригласили семь ЛПУ различного профиля, включая частное учреждение. Для нас было важно разработать единые подходы к регистратуре: как надо разговаривать с пациентами, где должна располагаться информация, сколько телефонов должно быть в кол-центре и прочее. По окончании эксперимента проведем еще одно социологическое исследование, чтобы убедиться в правильности выводов. Возможно, в практику войдут вечерние обзвоны пациентов или SMS-сообщения с напоминанием о приеме и т.д.

Работать не над следствием, а над причинами

– Вы, Александр Владимирович, полгода руководите областным здравоохранением. Удалось ли познакомиться со всеми лечебными учреждениями? Какую главную задачу перед собой ставите?

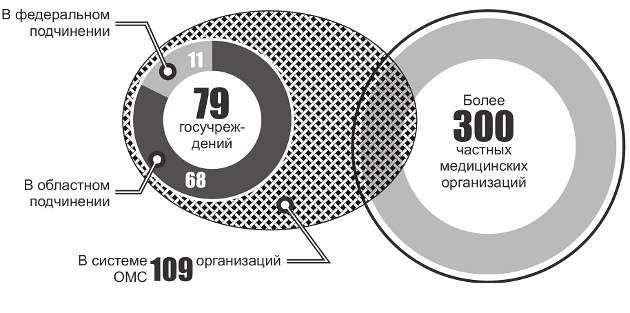

– Когда я работал в перинатальном центре, успел объехать ЛПУ всех муниципальных образований. Но сегодня я смотрю на них несколько по-другому. Мое мнение: в здравоохранении области достаточное число больниц, ресурсов, много хорошо обученных врачей, солидное количество федеральных учреждений. Считаю важным интегрировать в систему здравоохранения Томской области все учреждения, расположенные на ее территории, включая частные. Решая проблемы, применять системность. Я не сторонник борьбы с «хвостами». Мне кажется, важнее понять, следствием чего является та или иная проблема. Решению этой задачи, на мой взгляд, должна помочь реализация 23 проектов, которые разработаны департаментом здравоохранения области. Надеюсь, у меня хватит сил со всем этим справиться.

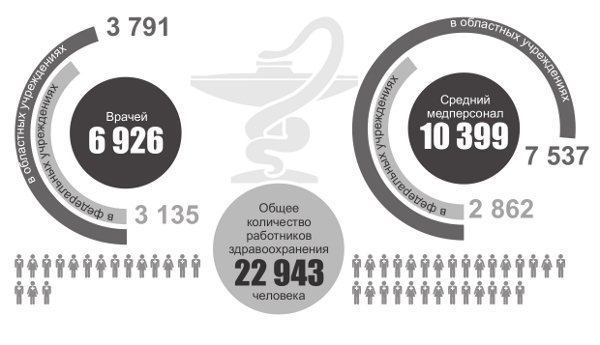

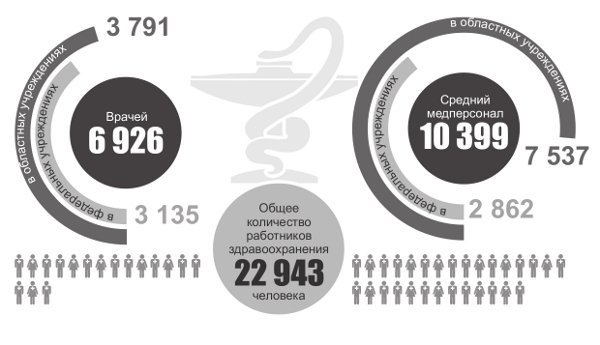

Только цифры

- По данным на 15.12.2014, диспансерное обследование прошли 151 575 взрослых жителей ТО. На эти цели направлено 168 983 тыс. рублей системы ОМС. По итогам обследования на ранних стадиях выявлены заболевания у 57 331 человека.

- Количество больных онкологическими заболеваниями на 01.01.2014 в ТО составляло 21 723 человека.

- За 11 месяцев 2014 года встали на учет по беременности 12 935 женщин, произошли 13 631 роды.

Дорогие томичи и жители всей области! От всего сердца поздравляю вас с наступающими праздниками!

Строя планы на будущее, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Пусть новый год станет залогом стабильности и благополучия, а каждый день нового года приносит счастье, удачу и дарит хорошее настроение. Доброго здоровья вам и вашим близким!

Анастасия Красильникова (33 года)

Анастасия Красильникова (33 года)