Когда передовые научные идеи не используются на производстве, это тормозит развитие бизнеса, не дает должного дохода и даже грозит предприятию вылетом с рынка. Но все это сущие пустяки по сравнению с ущербом, который несет в себе невнедрение разработок в практическое здравоохранение, это означает неспасенные жизни и страдания, от которых медицина могла бы избавить сотни и тысячи людей, однако не избавила…

О взаимодействии науки и практики, а также о своем видении проблем этой, безусловно, самой гуманной медицинской отрасли «ТН» рассказал директор НИИ онкологии академик РАМН, профессор Евгений Чойнзонов.

Миллиарды на здоровье

– Если финансировать здравоохранение по остаточному принципу, его будут ругать всегда. Но если к нему относиться, как к отрасли экономики, которая сохраняет или восстанавливает здоровье людей, трудовые ресурсы и тем самым обеспечивает национальную безопасность, тогда положение дел изменится.

Вспомним, насколько катастрофичной была ситуация в практическом здравоохранении в 1990-х. В районных больницах, в фельдшерско-акушерских пунктах не было лекарств, оборудования – тонометров и фонендоскопов не хватало! Но сегодня государство инвестирует в эту сферу: 460 млрд рублей на нацпроект «Здоровье» плюс еще 150 млрд… Но мы стартовали с низкой позиции, так что пока только берем разбег и видим первые ростки. Я вчера побывал в областном перинатальном центре и испытал чувство гордости и радости. Но в таких условиях и на таком оборудовании должны работать все врачи – педиатры, хирурги, окулисты, онкологи, фтизиатры… Если линия правительства на модернизацию здравоохранения будет продолжена и аналогичные финансовые вливания в медицину сохранятся еще в течение 5–6 лет, положение дел улучшится кардинально.

– А разве нацпроект не заканчивается?

– В авторских статьях, которые опубликовал премьер-министр России Владимир Путин, по поводу развития социальной сферы сказано: нельзя останавливаться на достигнутом, надо продолжать движение вперед. Я с этим согласен. Если мы сейчас остановимся, вновь будем отброшены на много лет назад. К тому же модернизация пока охватила не все службы и не все территории. В Томске в качестве примера мы пока можем привести только один объект – перинатальный центр. Остальное в планах: центр ядерной медицины, радиологический каньон, хирургический корпус онкодиспансера, детская кардиохирургия.

«Захлебываемся от потока больных»

– В томской онкологии положение дел хуже, чем в других областях медицины. Показатели заболеваемости у нас выше, чем у соседей…

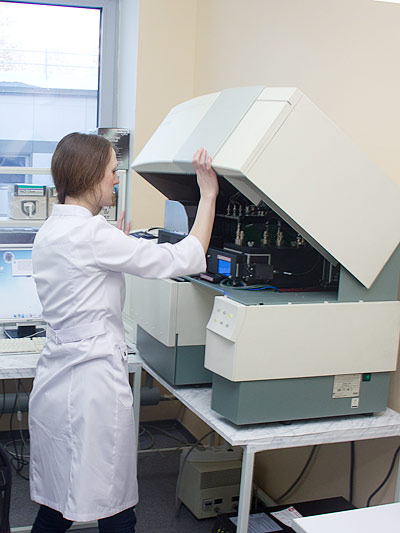

– И выше, чем в РФ. Но благодаря нацпроекту оснащение муниципальных лечебных учреждений заметно улучшается, поставлено множество маммографов, гастроскопов, томографов… Ранняя выявляемость онкозаболеваний в связи с этим растет. Но ведь с увеличившимся контингентом больных должны работать профессионалы, а их не так много – это сотрудники НИИ онкологи и маломощного онкологического диспансера. На сегодня 56% пациентов в нашем институте – из других регионов Сибири и Дальнего Востока, остальные – томичи. И это, как правило, самые сложные больные. Мы захлебываемся от этого потока, поскольку в клинике только 220 коек. Мы могли бы расшириться до 400…

– Это вопрос площадей или денег?

– И того и другого. В первую очередь площадей, во вторую – финансов. Во время последнего визита премьер-министра России Владимира Путина в Томск губернатор вручил ему два письма – о необходимости строительства онкологической клиники и корпуса детской кардиологии. Конечно, решение должно быть принято на уровне Федерации, и мы надеемся, что это будет сделано.

«Это наша головная боль»

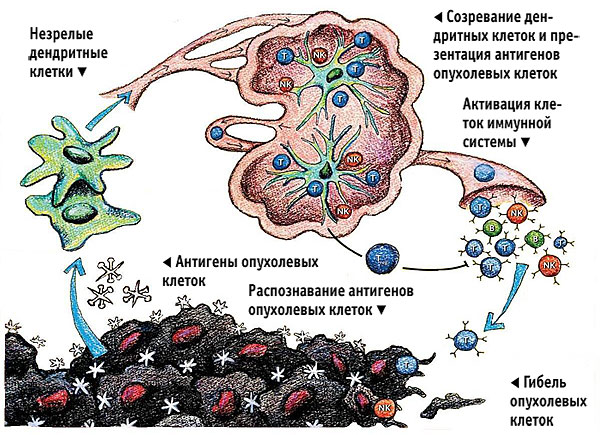

– Что мешает внедрению новых технологий в повседневную практику?

– Прежде всего плохая оснащенность больниц и стационаров. Что касается онкологии, то внедрение высоких технологий в практику онкодиспансеров преимущественно наша головная боль – проводим учебы, конференции, мастер-классы по всей Сибири и Дальнему Востоку. Но диспансеры в большинстве своем все еще работают по старинке, только удаляя опухоли и органы. А мы, убрав, к примеру, молочную железу, тут же проводим реконструктивно-пластическую операцию. Чтобы женщина уходила от нас излеченной от заболевания и морально восстановившейся.

– А как же стандарты лечения? Как соотнести их с реконструктивно-пластической хирургией, высокими технологиями? Ведь стандарт не предполагает излишеств…

– Да, этот момент таит в себе серьезную опасность для развития медицины. Переход высокотехнологичной помощи в систему ОМС, работающую по стандартам, запланирован на 2015 год. Перейдя на стандарты, мы будем постоянно упрощать ситуацию – до простого штампования методологии. Стандартно лечить можно ОРЗ, аппендицит или даже пневмонию, но только не наших больных. Такой подход будет серьезным отступлением от уже достигнутых рубежей. Против этого я буду возражать на всех уровнях, во всех инстанциях и кабинетах. К сожалению, сегодня Министерство здравоохранения этого не понимает.

Медицина «на игле» импорта

– Какие проблемы медицины вам кажутся наиболее существенными?

– Импортозависимость. Лекарства, аппаратура, изделия медицинского назначения, расходные материалы – все это западные поставки. Я вижу в этом угрозу национальной безопасности. Ведь если фармацевтические компании по тем или иным экономическим или политическим соображениям вдруг прекратят поставки в Россию, мы горя хлебнем сполна. Пока они просто постоянно поднимают цены, в итоге самые дорогие в мире химиопрепараты – в России. В Европе они в 2–3 раза дешевле.

Власть эту проблему видит. Технологическая платформа «Медицина будущего» была принята первой из всех платформ. И программа «Фарма-2020» является одной из приоритетных. Приоритеты провозглашены, деньги обещаны (например, на программу «Онкология» запланировано 2,5 млрд рублей), но пока они реально не появились и не заработали. Мы надеемся, скоро дело сдвинется.

«Не хочу возврата к прошлому»

– Евгений Цыренович, вы возглавили в Томске народный штаб общественной поддержки Путина. Вам это зачем?

– Страна на сегодняшний день набрала определенный темп развития, определен вектор движения. Я подумал: а что если это движение вдруг остановится и все наше общество, страна вдруг развернется на 180 градусов? Тогда мы начнем двигаться в обратную сторону…

Сейчас про общественное сознание и гражданскую позицию говорят почему-то только в отношении тех, кто выходит на митинги протеста. У тех, кто не выходит, этой позиции априори как бы нет. Я с этим категорически не согласен. У меня есть гражданская позиция: я не хочу возврата к прошлому – все национализировать, отобрать и поделить. Да и в программах других политиков я тоже особого позитива не вижу.

– Кстати, премьер-министр России в одной из своих авторских статей озвучил неожиданно либеральные взгляды: государство должно уйти из экономики, бизнесу нужно обеспечить свободу и гарантию прав… Что случилось?

– К протестным настроениям власть очень внимательно отнеслась, постаравшись выбрать из озвученных требований все зерна рациональности, справедливости, правды.

И «Единой России» надо меняться, иначе мы превратимся в аналог КПСС. Как теперь стало понятно, массовое вовлечение в партию тоже было непродуманным шагом, из-за этого в ней оказалось много карьеристов, не разделяющих ее идей. И выстроенная вертикаль власти, возможно, удобна и проста для управления страной, но удобно и просто – не значит правильно. Поняв, что отмена выборов губернаторов была ошибкой, власть заявила о намерении ее исправить.

В медицине существуют лечебно-контрольные комиссии, производящие разбор полетов – анализ врачебных ошибок. Не позавидуешь доктору, просчеты которого обсуждают коллеги: там не стесняются в выражениях и оценки дают самые жесткие. И плох врач, который не прислушается к замечаниям, его профессионализм и карьера окажутся под вопросом.

То же самое и с властью: если она не умеет прислушаться и не делает должных выводов, ситуация обязательно изменится к худшему. И в этом смысле протестные митинги полезны для власти. Обратите внимание: на них не было беспорядков, разбитых стекол, потасовок – ни одного инцидента! Значит, гражданское общество созрело. И к нему нужно относиться с уважением.

«Перейдя на стандарты, мы будем постоянно упрощать ситуацию – до простого штампования методологии. Стандартно лечить можно ОРЗ, аппендицит или даже пневмонию, но только не наших больных. Такой подход будет серьезным отступлением от уже достигнутых рубежей».

Армянскому мальчику сделают операцию благодаря поддержке томичей

Армянскому мальчику сделают операцию благодаря поддержке томичей

Таковы итоги диспансеризации, в рамках которой в 2011 году 8 тыс. 14-летних подростков прошли плановую диспансеризацию.

Таковы итоги диспансеризации, в рамках которой в 2011 году 8 тыс. 14-летних подростков прошли плановую диспансеризацию.

Из 8 тыс. подростков, прошедших диспансеризацию, здоровыми признаны менее 1,5 тыс.

Из 8 тыс. подростков, прошедших диспансеризацию, здоровыми признаны менее 1,5 тыс.