Кого-кого, а Андрея Бурковского на фестивале прессы «Вся Россия» делегация томских СМИ ну никак не ожидала встретить. Далекий от журналистики искрометный и остроумный лидер команды КВН «МаксимуМ» так занят ролями в театре имени Чехова, куда пригласил его сам Табаков, что до светской жизни сейчас ему нет дела. Однако Андрей объявился на всероссийском журналистском сборе, который ежегодно проходит недалеко от Сочи, в райском поселке Дагомыс. Да как объявился!

Томск – Сочи – Томск

Как Тобол впадает в Черное море

В киноконцертном зале аншлаг – на открытие фестиваля пришли не только его участники и гости (а это без малого полторы тысячи человек), но и любопытствующие из отдыхающих в соседних пансионатах. На сцену один за другим выходят с приветственными словами представители делегаций российских регионов.

– Журналисты – это не только корреспонденты, операторы, дизайнеры. Это еще и создатели уникальных кинопродуктов, – интригует зал председатель Тюменского областного отделения Союза журналистов России Владимир Кузнецов, и в качестве подарка фестивалю на экране появляются кадры нового истерна «Тобол».

Кадры с пылу с жару. Съемки фильма закончились в начале сентября. Еще вчера над ними колдовали создатели увлекательнейшего многосерийного кино, чтобы показать на фестивале хотя бы маленький кусочек ленты. Как минимум пять членов Союза журналистов России имеют самое прямое отношение к этому обещающему стать кинофишкой года фильму. С экрана на нас взглянул… Андрей Бурковский в роли Йохана Рената, пленного шведа, который был отправлен в ссылку в Тобольск. В партнерах томича Дмитрий Дюжев (Петр I), Дмитрий Назаров, Евгений Дятлов, Виктор Раков… Знатный подарочек получился.

Бескозырка белая, в полоску воротник

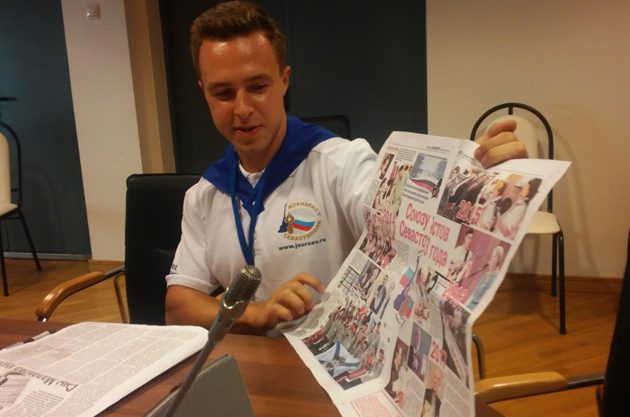

Подобные неожиданности поджидали участников фестиваля каждый день. На опять-таки уникальной презентационной площадке (старт ее работе дал председатель Союза журналистов Всеволод Богданов) делегация Севастопольского Союза журналистов не только рассказала об изданиях региона, но и проиллюстрировала этот весьма полезный для зрителей рассказ номерами художественной самодеятельности.

Подобные неожиданности поджидали участников фестиваля каждый день. На опять-таки уникальной презентационной площадке (старт ее работе дал председатель Союза журналистов Всеволод Богданов) делегация Севастопольского Союза журналистов не только рассказала об изданиях региона, но и проиллюстрировала этот весьма полезный для зрителей рассказ номерами художественной самодеятельности.

– Внимание к коллегам из Крыма, – признается главный редактор издания «Тогучинская газета» (Новосибирская область) Наталья Анкудинова, – привлекает не столько особое отношение к журналистам полуострова, сколько их безудержная энергия, жажда жизни, творческий подход ко всему.

Журналисты Орловской, Московской, Свердловской (список этот довольно обширный) областей то и дело обращались к крымчанам с просьбой одолжить минут на пять гюйс (матросский воротник) – сфотографироваться на память.

Большой интерес на фестивале вызвала презентация Ассоциации национальных СМИ. Опыт работы этой структуры оказался полезным для всех. Каждый российский регион – это всегда палитра национальностей. Но не каждый регион понимает, как эту палитру использовать во благо всего общества и в интересах отдельно взятой нации.

Наш фестиваль – это уникальная журналистская площадка, которая каждый год собирает настоящих профессионалов и позволяет нам учиться, познавать друг друга и налаживать деловые контакты.

Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов России

Сибирь – территория надежной любви

Если попытаться пересчитать все состоявшиеся в рамках фестиваля семинары, круглые столы, мастер-классы, презентации, то количество их подберется к сотне.

– Приходилось каждое утро четко планировать день, чтобы успеть побывать на особо заинтересовавших меня мероприятиях, – говорит тележурналист Михаил Беднаржевский из Алтайского края. – Даже на море удалось выбраться всего пару раз, настолько был плотным график фестиваля.

У журналистов Сибирского федерального округа график фестиваля был действительно плотнее всех. В рамках «Всей России» прошел заключительный этап одного из самых авторитетных региональных конкурсов «Сибирь – территория надежд».

Справка «ТН»

Фестиваль «Вся Россия» проводится с 1996 года, статус международного имеет с 2017-го. В нем ежегодно участвуют журналисты из всех регионов страны, 40 творческих ассоциаций и гильдий Международной конфедерации журналистских союзов, представители структур ООН (прежде всего ЮНЕСКО), Совета Европы, Европейской комиссии.

Между собой сибирские журналисты уже давно называют этот конкурс «Сибирь – территория любви». А некоторые уточняют – территория надежной любви – любви к профессии, к своей малой родине, к жизни во всех ее проявлениях. Двадцать шестой раз подряд конкурс называет имена самых ярких представителей печатных и электронных СМИ. В этом году среди победителей немало томичей. В Сочи на фестивале их имена прозвучали убедительно и весомо.

Третье место среди межрегиональных, областных, краевых, республиканских и окружных печатных изданий получила газета Alma Mater Томского государственного университета. В числе лучших журналов Сибири – журнал «Большие крылья» (третье место). В очередной раз отличился на этом конкурсе Андрей Остров (журнал «Ваши личные финансы») – он замкнул тройку лидеров номинации «Репортер». Второе место в номинации «Интервью» у Марии Симоновой (интернет-издание «Томский обзор»). Аня Гримашевич (ГТРК «Томск») отличилась в номинации «Телевизионный сюжет», заняв второе место. А Татьяна Жаркова («Радио Сибирь. Томск») стала второй в номинации «СМИ и ресурсоэффективность». К слову, журналисты «Радио Сибирь» на этом конкурсе порвали всех – в номинации «Радио. Авторская программа» томички Наталия Полумогина и Любовь Воробьева соответственно заняли второе и третье места.

А елки-то у нас зеленые!

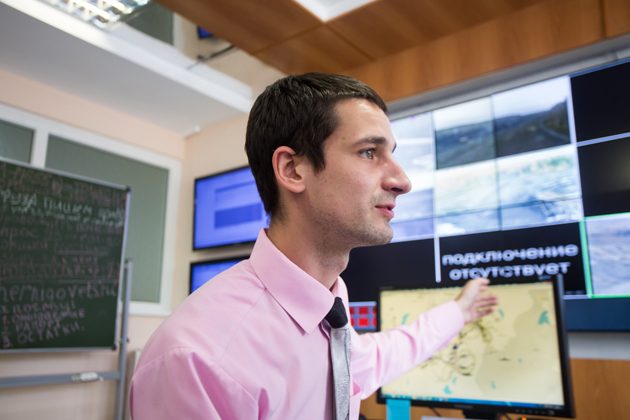

Но «Сибирь – территория надежд» – это не только конкурс. Это серьезная ежедневная работа по поиску ответов на главные вопросы журналистики. Как сделать СМИ интересным, где найти ресурсы для привлечения новых читателей, зрителей, слушателей, как нащупать злободневные запросы общества и вступить с этим обществом в конструктивный диалог? Недаром в Сочи «сибирский день» начался с круглого стола «Средства массовых коммуникаций в формировании благоприятной среды развития детей». Ведущий его Всеволод Богданов сразу задал тон разговору:

– Развитие экономики, политические отношения с другими странами, сохранение культуры мира в эпоху глобализации – все это справедливо, правильно и нужно. Но личное счастье, семейное развитие, рождение детей с другими взглядами на жизнь – сегодня одна из актуальных тем для журналиста. И на эту новую общность, новый семейный уклад должна обратить внимание современная журналистика.

Беседа за круглым столом получилась жаркой, наполненной примерами из жизни и ссылками на личный опыт участников.

Сибиряки в тот день зажигали во всем. Вашей покорной слуге и журналисту Андрею Острову выпало провести розыгрыш лотереи «Приезжайте в Сибирь. У нас елки зеленые!». Каждая делегация специально предоставила для этого региональную брендовую продукцию. Алтайцы привезли свой знаменитый сыр. Новосибирцы – умилительные сувенирные валеночки. Тыва – шикарно изданные книги о самобытности местных жителей…

А за призы томичей шел на розыгрыше нешуточный бой. Кедровое молочко, конфеты фирмы «Сибирский кедр», кубик Рубика с видами Томска, флеш-карта в оригинальном кедровом футляре, колбаса от «Сибирской Аграрной Группы», косметика от компании «Беноа».

А за призы томичей шел на розыгрыше нешуточный бой. Кедровое молочко, конфеты фирмы «Сибирский кедр», кубик Рубика с видами Томска, флеш-карта в оригинальном кедровом футляре, колбаса от «Сибирской Аграрной Группы», косметика от компании «Беноа».

– Представляете, – Ольга Ширковец, председатель Союза журналистов Республики Хакасии, не может сдержать улыбку, – я не мыслю свой завтрак или перекус в течение рабочего дня без колбасы свинокомплекса «Томский»! В Абакане несколько магазинов, где она продается, так я специально периодически там бываю. Вы как будто знали про эту мою слабость и из барабана вытащили номер, за которым скрывается палочка томского зернистого сервелата – вкусно, сытно, натурально.

А выигравшая инновационную косметику «Беноа», появившуюся в результате исследований сотрудников Томского государственного университета, Мария Чугунова (главный редактор газеты «Алтайская нива») тут же вскрыла красивую упаковку:

– Та-а-к… Сегодня вечером попробуем волшебство из Томска. Завтра буду красавицей, – пообещала она коллегам, давая понюхать всем желающим содержимое бутыльков из набора.

Глядя на это, Семен Егоров (блогер из Карелии) тут же распечатал выигранную им коробку конфет ручной работы компании «Сибирский кедр» и начал угощать всех лакомством, при изготовлении которого используются только натуральные ингредиенты. Коллеги зашикали на парня:

Глядя на это, Семен Егоров (блогер из Карелии) тут же распечатал выигранную им коробку конфет ручной работы компании «Сибирский кедр» и начал угощать всех лакомством, при изготовлении которого используются только натуральные ингредиенты. Коллеги зашикали на парня:

– Зачем открыл? Невесте бы увез такой оригинальный подарок, угостил бы.

– Да нет у меня еще невесты, – отшутился Семен, прислушиваясь к ведущим розыгрыша лотереи.

– Номер лота 44, – громко провозглашал Андрей Остров, – конфеты «Кедровый грильяж» из Томска!

Зал взорвался аплодисментами и смехом – и эту коробку выиграл Семен, которому со всех сторон летели пожелания: «Эту не открывай!», «Домой вези!», «Сёма, а невеста точно наклевывается!».

– Сибирский день в Сочи прошел под стать здешней температуре воздуха – плюс 27 – солнечно, доброжелательно и очень полезно для журналистов, – закрывая мероприятия сибиряков, сказала Раиса Жмодик, председатель оргкомитета конкурса «Сибирь – территория надежд», советник председателя Союза журналистов России. – Знакомства, обмен опытом, споры по поводу новых форм и новых жанров – все это тот самый глоток свежего воздуха, который стимулирует идти вперед.

– Сибирский день в Сочи прошел под стать здешней температуре воздуха – плюс 27 – солнечно, доброжелательно и очень полезно для журналистов, – закрывая мероприятия сибиряков, сказала Раиса Жмодик, председатель оргкомитета конкурса «Сибирь – территория надежд», советник председателя Союза журналистов России. – Знакомства, обмен опытом, споры по поводу новых форм и новых жанров – все это тот самый глоток свежего воздуха, который стимулирует идти вперед.

…Еще на торжественном открытии «Всей России» руководитель турецкой делегации со сцены предложил провести фестиваль прессы – 2018 в Турции. И все следующие пять дней фестиваля упорно повторял: «Ждем всех. Это будет грандиозная встреча журналистов!»

Ну, что ж, други, gorusuruz! Что в переводе с турецкого – до скорой встречи!

Мнение

В конкурсе «Сибирь – территория надежд» наша газета участвует почти каждый год и неоднократно становилась победителем или призером. Для нас важно, чтобы газету оценивали не только читатели, но и профессиональные эксперты, это помогает взглянуть на себя со стороны, понять, насколько мы соответствуем стандартам качества в журналистике.

В январе этого года мы провели редизайн газеты, она стала более современной, полноцветной, с акцентом на визуальные эффекты, чтобы читателям было удобнее воспринимать информацию. В центре каждого номера теперь человек, это видно и по портретной обложке, и по большому количеству материалов о людях. Главная же идея издания – рассказ о лучших практиках университета.

Конечно, мы волновались, подавая обновленную газету на конкурс, тем более что в этот раз нам пришлось соревноваться с большими изданиями – областными, региональными. И высокая оценка жюри конкурса говорит о том, что новый формат и содержание газеты соответствуют актуальным тенденциям в журналистике. А мы постарались показать, что даже многотиражка может быть качественной, интересной и современной.

Наталья Шарапова, главный редактор газеты ТГУ Alma Mater