Футбольный матч между участниками Международной научной школы «Ресурсоэффективные технологии: опыт России и Германии» — проекта ТПУ и Университета совместного обучения Баден-Вюрттемберг Хайденхайм (DHBW) — состоялся в среду на стадионе «Политехник».

Футбольный матч между участниками Международной научной школы «Ресурсоэффективные технологии: опыт России и Германии» — проекта ТПУ и Университета совместного обучения Баден-Вюрттемберг Хайденхайм (DHBW) — состоялся в среду на стадионе «Политехник».

Идею организаторов школы провести товарищеский матч немецкие и русские студенты встретили с одобрением. Участники школы разделились таким образом, чтобы в каждой команде были представители обеих стран.

По мнению организаторов, интернациональные команды, общая любовь к футболу и живое общение, безусловно, помогут участникам международной школы в разработке собственных проектов на тему ресурсоэффективности.

Архив рубрики: all-feed

В Шегарском районе началась кормозаготовительная кампания

По информации районной газеты «Шегарский вестник», к предстоящей зиме в районе планируют заготовить не менее 24,6 центнера кормовых единиц на условную голову скота. В натуральном виде это 13 тыс. т сена, 9,6 тыс. т зерносенажа, 7 тыс. т сенажа, а также 1,7 тыс. т соломы.

По информации районной газеты «Шегарский вестник», к предстоящей зиме в районе планируют заготовить не менее 24,6 центнера кормовых единиц на условную голову скота. В натуральном виде это 13 тыс. т сена, 9,6 тыс. т зерносенажа, 7 тыс. т сенажа, а также 1,7 тыс. т соломы.

По данным начальника отдела сельского хозяйства Шегарского района Василия Крюкова, этот объем кормов необходим для содержания 4385 голов скота, 1953 из которых составляет стадо местных сельхозпредприятий, 801 – фермерских и 1631 – личных подсобных хозяйств.

По-прежнему на повестке дня в районе остается вопрос вспашки паров. Завершить эти работы аграриям необходимо в течение месяца на площади 5,5 тыс. га (4 тыс. га на полях агрофирмы «Межениновская», 1 тыс. га – в ООО «Прогресс-Плюс», 260 га – в КФХ «Варфоломеев», 300 га – в ООО «СиАлт-Агро». Кроме вспашки в хозяйствах необходимо провести химическую обработку паровых полей от сорняков.

Нетрезвый пассажир выпал из маршрутного автобуса

25 июня в 21.55 на ул. Д. Ключевской, 99, из салона автобуса ПАЗ-32051, который двигался не по маршруту общественного транспорта, произошло падение пассажира. Во время движения нетрезвый 28-летний пассажир прислонился к окну. Конструкция не выдержала нагрузки, и мужчина, вместе со стеклопакетом, выпал на проезжую часть. С травмами пассажир доставлен в больницу.

25 июня в 21.55 на ул. Д. Ключевской, 99, из салона автобуса ПАЗ-32051, который двигался не по маршруту общественного транспорта, произошло падение пассажира. Во время движения нетрезвый 28-летний пассажир прислонился к окну. Конструкция не выдержала нагрузки, и мужчина, вместе со стеклопакетом, выпал на проезжую часть. С травмами пассажир доставлен в больницу.

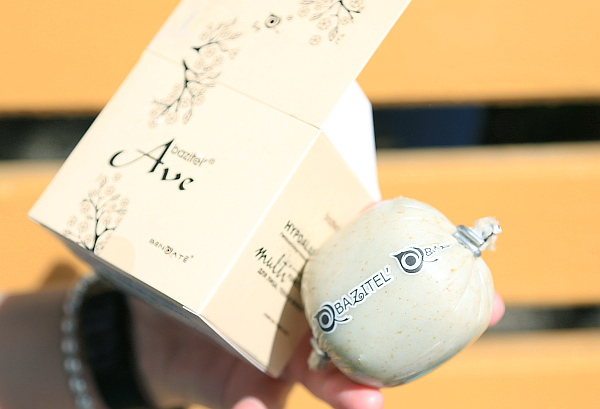

О том, как в Томске запускали в производство натуральную косметику на травах

Читать «глянец» – профессиональная необходимость для директора компании «Беноа» Ольги Медведевой: надо знать, что происходит на рынке красоты. Женские журналы, стопка которых лежит на ее рабочем столе, пишут о запахе зелени как одном из главных трендов сезона в ароматах.

– Натуральное сегодня в моде, – говорит Ольга. – Полки аптечных сетей и супермаркетов заставлены экокосметикой, что говорит о хорошем спросе. При этом большинство производителей «забывают» указать синтетику в составе. Вот здесь, например, – она вертит в руках «100% натуральное мыло» от конкурентов, – указаны лишь эфирные масла, пчелиный воск и парфюм, а без синтетических веществ невозможно создать мыло такой консистенции.

Собственное средство, названное Bazitel’ и выпускаемое под маркой Benoate, позиционируется как шесть в одном: это и очищающее средство, и тоник, и пилинг, и питательный и увлажняющий уход. Создать его стоило больших усилий. Теперь начинается второй сложный этап жизни продукта – продажи.

Мечта всех женщин

ООО «Беноа» 21 декабря 2009 года было зарегистрировано как малое инновационное предприятие НИ ТГУ. Треть компании отошла университету (ему также ООО обязано выплачивать проценты от выручки в качестве роялти). На руках была уникальная технология, разработанная совместно сотрудниками компании и университета – завлабораторией фитохимии Сибирского ботанического сада Ларисой Зибаревой и доцентом кафедры органической химии химического факультета Светланой Кравцовой. Они придумали, как сделать так, чтобы максимальное количество биологически активных веществ перешло в косметику без потери полезных свойств.

– Главное для кожи – очищение, – объясняет Ольга Медведева, – но обычное мыло и другие моющие средства на основе синтетических композиций сильно пересушивают кожу, могут вызывать аллергическую реакцию, высыпания неизвестной природы. Потому что большая их часть в своем составе содержит диоксид титана, лаурилсульфат, парабены и др. Их канцерогенность доказана, тот же лаурилсульфат накапливается в печени. От таких «сюрпризов» не застрахованы покупатели даже дорогой косметики: к сожалению, натуральность сегодня – маркетинговый ход, и производители пишут «натуральное средство», если в составе есть, к примеру, экстракт какого-либо растения. Но вся польза от этого экстракта сводится на нет наличием в составе консервантов, красителей, ароматизаторов и прочей «химии». А нам хотелось создать средство с максимально безопасным химическим составом.

В качестве очищающей основы ученые взяли не привычные для косметических продуктов натриевые соли масел с короткими углеродными цепочками (пальмовое, кокосовое, касторовое) – они хорошо пенятся, но агрессивны для кожи, а натриевые соли растительных масел со средней длиной углеродной цепочки.

– Мы придумали этому средству (и зарегистрировали в качестве товарного знака) название «базитель» – как основа красоты, – рассказывает Медведева. – Его химический состав прост и безопасен: натриевые соли высших карбоновых кислот, глицерин, комплекс биологически активных веществ из экстрактов лекарственных растений (хвощ, овес, зеленый чай и другие).

Красивое ноу-хау

На первый год работы ООО «Беноа» как стартующее инновационное предприятие выиграло грант от фонда Бортника – 1 млн рублей. На эти деньги удалось завершить исследование по составу косметики. За офис в центре города платить не пришлось – компания разместилась в бизнес-инкубаторе ТГУ. Оставался главный и самый сложный вопрос – выведение продукта из «пробирки» в промышленный образец.

– На это у нас было 4 млн рублей: 2 млн мы получили на второй год финансирования фондом Бортника, еще два – от частного инвестора, – рассказывает Медведева. – Поиск инвестора для стартапа вообще проблема, особенно для такого, который создан при вузе. Поскольку университету принадлежит больше трети компании, инвестор не может войти в проект с хорошей долей. Ограничения ставит и фонд Бортника: в финансируемых фондом компаниях инвестор три года не должен получать проценты. Нам повезло – нашелся настоящий бизнес-ангел, который поверил в идею и дал денег с учетом всех этих «но». Это был наш друг. Не зря есть формула трех F, обозначающая основные источники финансирования для стартапов: friends, family, fools. Также помог университет: постановление Правительства РФ разрешает ему тратить средства на создание технологической площадки, по этому каналу мы получили 1 250 тыс. рублей.

Готового оборудования под цели «Беноа» не существовало, его пришлось изобретать самим – совместно с инженерами ТПУ.

– Было бы здорово купить утюг, чайник и фен, чтобы они вместе делали то, что нам надо. Но нет: пришлось самим дорабатывать каждую деталь, каждый узел, – констатирует Медведева.

Сейчас линия защищена в режиме ноу-хау. Технология время от времени дополняется. Так, когда понадобилось увеличить срок годности продукта минимум до года, инженеры ТПУ помогли разработать герметичную и безопасную упаковку из ПВХ (в такой пленке, например, хранится донорская кровь и пищевые продукты). Общая стоимость оборудования превысила 3?млн рублей.

Квартирный вопрос

Другой проблемой было найти место, где эту линию можно было установить. Для производства парфюмерно-косметической продукции существуют жесткие СанПиНы, что сильно ограничило предпринимателей в выборе помещения.

– Оно должно располагаться не ближе чем в 500 метрах от жилых зданий, иметь сливной пол, раздельные комнаты, включая бытовку, и прочее, прочее. Где мы только не искали! Вплоть до Светлого, Молодежного, Зонального, – рассказывает Ольга Медведева. – В итоге единственное здание, которое удовлетворяло всем требованиям СанПиНа, нашлось в конце пр. Фрунзе. Это была бывшая автобаза, она продавалась, но денег купить ее не было – только арендовать (и то 100 «квадратов» из тысячи). Собственники честно сказали: как только найдем покупателя – продадим. Выхода не было: мы должны были вот-вот пройти сертификацию продукции, а она завязана под помещение.

Всю зиму 2010/11 года компания занималась приведением его в приличный вид («Там ужас что творилось!»). На ремонт было 500 тыс. рублей, полученных в качестве субсидии от областной администрации. Экономили на всем: сами мыли стены, красили, клеили, лишь на самые сложные работы, такие как возведение перегородок, нанимали профессиональные бригады.

И вот, когда все было готово к сертификации, собственники сказали: «Извините, мы нашли покупателей». На сбор вещей дали две недели…

– Слава богу, удалось быстро найти решение: переехали в технологический бизнес-инкубатор ТПУ (сейчас – бизнес-инкубатор Томской области) на ул. Высоцкого, – рассказывает Ольга Медведева. – Пришлось снова потратить полмиллиона на ремонт. Первый год у нас была льготная аренда – 30% от рыночной стоимости, второй платим 60%, третий – полную стоимость. В общей сложности выходит около 15 тыс. рублей в месяц вместе с коммунальными платежами. Чем больше делаем – тем больше платим, поскольку производство требует расхода энергии.

Потенциал выстрелить

В мае этого года был утвержден дизайн упаковки, и продукт принял конечный товарный вид. Ежедневно выпускается 150 упаковок Bazitel’ (потенциальная мощность – 300 упаковок в день, 6 тыс. – в месяц). Но этот объем пока не продается: компания в поисках рынка сбыта.

– За месяц продали товара на 5 тыс. руб-лей, и когда я вижу в бизнес-плане цифру

6 млн – именно такую выручку мы запланировали получить по итогам 2014 года, мне становится немного страшно, – улыбается директор «Беноа». – В начале года у нас уже ушла крупная партия – на миллион рублей, но продукт был предназначен для личного использования в компании-покупателе, поэтому упаковка не требовалась и цена была ниже, практически по себестоимости. Однако такие продажи, на которых мы не могли заработать, просто необходимы, чтобы, во-первых, иметь отклик покупателей, во-вторых, показывать выручку при работе с фондом. И это тоже издержки получения бортниковских грантов: на третий год поддержки фондом мы должны показать реальные продажи, бери их где хочешь!

Сейчас ребята начали присматриваться к аптекам: там нет такого входного барьера, как в торговые сети.

– Это механическая работа – обойти все аптеки и предложить наш продукт, который мы начинаем делать, – говорит Медведева. – Проблема в том, что нас слишком мало: в офисе работают всего четыре человека. И если мы сообща решаем какую-то одну проблему, то все остальное стоит. Когда был ремонт – мы все дружно клеили-красили-мыли. Когда делали дизайн упаковки и буклетов – все силы бросили туда. Теперь, наконец, сообща займемся продажами. Ведем переговоры с дилерским центром инновационной продукции Томской области, надеемся, они помогут нам с продвижением на внешние рынки. Нам все говорят, что наш товар – экспортный, потому что в России потребитель пока не готов перейти на полностью натуральную продукцию.

За месяц через сайт компании – один из потенциально эффективных каналов продаж – было сделано 11 заказов. Задел для развития в этом направлении огромный: по прогнозам экспертов, к 2015 году общее число интернет-покупателей в России достигнет порядка 44 млн. На днях ООО «Беноа» заключило договор с транспортной компанией на доставку грузов в другие регионы, на сайте вот-вот появится калькулятор для расчета доставки. Будет запущена контекстная реклама томской косметики в Гугле и Яндексе.

В позапрошлом столетии Томск обрел вечную молодость

Наша газета продолжает цикл публикаций, посвященных 410-летию со дня основания города Томска. Наши эксперты – историки, архитекторы, руководители города и специалисты в разных сферах городского хозяйства – рассказывают о том, как рос и развивался город от основания Томского острога до наших дней. Каждая статья посвящена какой-нибудь одной теме – застройке города, архитектурному облику, развитию транспорта, промышленности, коммунальной инфраструктуры, образовательного комплекса и так далее.

Современный Томск выгодно отличается от многих других городов России большим количеством молодежи. Причина понятна: уже больше ста лет вузы привлекают в город на Томи тысячи молодых людей, желающих получить высшее образование. Однако так было не всегда.

Странное явление

До открытия первого за Уралом университета томская молодежь мало отличалась от молодежи других сибирских городов. В основном это были выходцы из купеческого, ремесленного и духовного сословий. С 1804 года, когда Томск стал столицей огромной губернии, в нем выросло количество чиновников и, соответственно, количество молодых людей этого сословия.

Дети чиновников и купцов обучались, как правило, в ремесленных училищах, дети священников – в семинарии. Чтобы получить высшее образование, сибирякам надо было ехать в один из вузов европейской части Российской империи, самый близкий из которых находился в Казани.

«Вопрос о расширении высшего образования являлся существеннейшим в Сибири, так как все лучшее, наиболее способное, что воспитывалось в местных учебных заведениях и стремилось получить высшее образование, убывало в Европейскую Россию и редко возвращалось в Сибирь, – вспоминал в своих мемуарах граф Александр Дмитриев-Мамонов, который в 1877–1881 годах был председателем томского губернского правления. – Поэтому Сибирь представляла странное, исключительное явление – это было общество без образованного молодого поколения».

В 1888 году открылся Томский императорский университет, и в городе появились первые студенты. С этого времени доля молодежи среди томичей стала стремительно увеличиваться. Количество студентов, например, выросло в тысячу раз – с 72 человек до 74 тысяч. Если в 1888 году студентом был каждый четырехсотый житель города, то сейчас – каждый восьмой.

Первые студенты

В дореволюционные вузы принимали без вступительных экзаменов по результатам выпускных экзаменов в гимназиях. Выпускники реальных училищ («реалисты») в университеты не принимались, они могли поступать только в технологические институты. В Томске, да и вообще в Сибири гимназий в отличие от реальных училищ было мало. Поэтому возникло опасение, что выпускников сибирских гимназий не хватит для того, чтобы обеспечить первый сибирский университет студентами с высоким уровнем подготовки.

– Попечитель Западно-Сибирского учебного округа Василий Флоринский решил эту проблему тем, что добился для Томского университета права обучать выпускников духовных семинарий, – рассказывает Сергей Некрылов. – Для поступления в университет семинаристам достаточно было сдать экзамен по латинскому языку и написать сочинение на историческую тему. Поэтому первые наборы томских студентов почти на две трети состояли из выпускников семинарий, избравших для себя гражданское поприще.

Кроме того, Василий Флоринский добился для Томского университета еще одной привилегии: права обучать выпускников любой гимназии России. По тогдашним законам выпускники гимназий могли поступать только в университет своего учебного округа.

В результате в Томск приезжали учиться выпускники гимназий почти со всех регионов Российской империи – от Дальнего Востока до Кавказа. И с первым набором проблем не было: на 72 места медицинского факультета (на тот момент единственного) было подано 236 прошений. Для женщин высшее образование тогда было недоступно, поэтому студенческое братство было сугубо мужским.

С каждым годом количество студентов в Томске росло. В 1898 году в университете образовался юридический факультет. В 1900 году в Томске открылся первый технический вуз за Уралом – Томский технологический институт (ныне ТПУ). Теперь получить высшее образование могли выпускники реальных училищ. Так Томск стал центром высшего образования за Уралом, куда стекалась наиболее активная и талантливая молодежь со всех регионов Сибири и Дальнего Востока.

Честь мундира

С появлением в Томске первых студентов в городе возник настоящий ажиотаж. «Томское городское сообщество, в лице всех его слоев, относилось к первым студентам настолько дружелюбно, любезно и вообще внимательно, что большего и желать было нельзя, – вспоминал студент первого набора Сергей Тимашев (впоследствии профессор). – Всюду, как в частных домах, так и в общественных учреждениях, студенты всегда являлись желанными гостями. В клубах, театрах, концертах и вечерах они всегда пользовались разными льготами и всюду их дарили вниманием и даже почетом».

По словам Сергея Некрылова, студенты в Томске были на виду, так как обязаны были носить студенческую форму даже вне пределов университета. В случае неподобающего поведения горожане могли сообщить об этом университетскому начальству, которое в зависимости от проступка могло наказать провинившегося карцером, а то и отчислением. Поэтому студенты вынуждены были блюсти честь мундира.

Студенты проводили литературные вечера, ставили спектакли. Большой популярностью в Томске пользовался университетский хор, основу которого составляли бывшие семинаристы с хорошо поставленными голосами.

Высокий статус студенчества возбудил среди томской молодежи тягу к высшему образованию и культуре, ввел моду на интеллигентность.

Комсомольцы-добровольцы

Несмотря на две революции, Гражданскую войну, красный и белый террор, Томску удалось сохранить статус кузницы кадров и культурного центра. Соответственно, томская молодежь по-прежнему отличалась довольно высоким уровнем образования и культуры.

В 1918 году был создан Российский коммунистический союз молодежи, в 1926 году он был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). Эта организация стала главным инструментом вовлечения молодежи в активную политическую и общественную деятельность, а также поставляла кадры для партии.

В Томске комсомол оформился в 1920 году, когда в город окончательно пришла советская власть. С этого времени и до развала СССР именно через комсомольские организации государство определяло и осуществляло всю молодежную политику в стране.

В 1930-х годах в СССР ударными темпами проводилась индустриализация, которую с особым энтузиазмом восприняли комсомольцы. Они практически вручную возводили сотни заводов, электростанций, прокладывали железные дороги. Создание современной промышленности потребовало большого количества технических специалистов, поэтому образовательный комплекс Томска приобрел особую важность. Тысячи выпускников томских вузов участвовали почти во всех великих стройках 1930-х годов.

Во время Великой Отечественной войны Томск направил на фронт десятки тысяч юношей и девушек. Кроме того, в город были эвакуированы десятки промышленных предприятий из европейской части СССР, и вместе с ними в Томск приехало много рабочей молодежи. До этого промышленность в Томске была развита слабо, так что большой прослойки рабочей молодежи в городе не было.

После войны в стране началось восстановление разрушенного хозяйства, и для этого вновь потребовались не только рабочие руки, но и технические специалисты, в том числе выпускники томских вузов. Вообще Томск постоянно поставлял высококвалифицированные кадры для всех ударных строек Советского Союза.

С 1959 года в СССР стало развиваться мощное движение студенческих строительных отрядов – форма организации оплачиваемого труда учащихся высших и средних специальных учебных заведений во время летних каникул. В Томске это движение пало на благодатную почву, десятки тысяч томских студентов проводили свои летние каникулы на строительстве объектов народного хозяйства. Организаторами студотрядов также были комсомольские организации.

Неформалы

Засилье государства в организации досуга молодежи привело к стремлению молодых людей отгородить свою жизнь от контроля со стороны партии и комсомола. И начиная с 1950-х годов в СССР стали возникать и развиваться неформальные движения по интересам.

Эти молодежные движения и субкультуры имели свою идеологию, их представители старались отличаться от всех сленгом, стилем поведения, музыкальными пристрастиями, внешним видом. Почти все эти движения оказали значительное влияние и на томскую молодежь.

В 1960-х годах в Томске стало активно развиваться бардовское движение. Появились магнитофонные записи выступлений Окуджавы, Визбора, Городницкого, Высоцкого и прочих корифеев авторской песни. Возникали томские клубы самодеятельной песни. У студентов и интеллигенции возникла мода на походы, альпинизм и песни под гитару возле костров.

Тогда же в Томск пришла и битломания – движение поклонников творчества английской группы «Битлз». А в конце 1970-х годов молодежь заразилась рок-музыкой, сначала иностранной, а потом, уже в 1980-х, и отечественной («Машина времени», «Аквариум», «Наутилус Помпилиус», «Кино», «Алиса», «ДДТ» и др.).

В то же время до Томска докатилась субкультура хиппи – возникшее в США антивоенное движение, ориентирующееся на свободу личности и гармонию с природой.

Безвременье

В 1990-х годах, после распада СССР, государству стало не до молодежной политики. Комсомол развалился, и воспитанием молодежи занялись голливудские фильмы, пропагандировавшие американский образ жизни.

Молодые люди в большом количестве уходили в криминальные и околокриминальные структуры. Многие пробовали свои силы в бизнесе, иногда довольно успешно. Настоящим бичом молодежи в то время стали наркотики.

У талантливой и активной молодежи появился новый идеал успеха: получить высшее образование в России и уехать жить и работать на Запад, где, как им казалось, их ждет спокойная и комфортная жизнь.

Возрождение

В 2000-х годах жизнь в России более-менее наладилась, и государство снова озаботилось воспитанием молодежи. Но оказалось, что молодых людей надо вытаскивать из той ямы, в которую они погрузились в 1990-х годах. Основная тяжесть в этом деле легла на плечи работников муниципальных и региональных администраций, отвечающих за молодежную политику.

– От того, какие жизненные стандарты и модели поведения мы у молодежи сформируем, напрямую зависят результаты, которые мы получим в будущем, – считает Олеся Ильинок. – В Томске уже довольно давно существуют структуры, отвечающие за молодежную политику. Но закрепить за каждой из них какую-то одну определенную сферу ответственности нельзя, потому что хороших результатов можно достичь только комплексно, путем постоянного взаимодействия между всеми структурами.

По словам Олеси Ильинок, сейчас в Томске существует одновременно несколько способов поддержки молодежи, причем многие из них достаточно новые. Например, в 2010 году был учрежден конкурс грантов на реализацию молодежных проектов, имеющих социальную ориентацию. Победителям конкурса администрация выделяет финансирование для реализации проектов. На эти цели ежегодно предусматривается около 2,5 млн рублей.

Еще одна из форм поддержки активной и творческой молодежи – конкурс на назначение и выплаты именных стипендий администрации г.?Томска. В конкурсе участвуют школьники, студенты вузов и ссузов, молодые аспиранты, ученые и инноваторы. Конкурс проводится ежемесячно, 90 победителей получают стипендию от 500 до 2 тыс. рублей в месяц в течение учебного года.

Кроме того, отдельно для студентов томских вузов учреждена стипендия муниципального образования «Город Томск», которая выплачивается 20 победителям конкурса в размере 1 и 2 тыс. рублей в месяц.

Довольно уникальным проектом стал Дом молодежи, расположенный на пр. Ленина, 186. Общественные молодежные организации получают там помещения, где они могут собираться, придумывать какие-то проекты и реализовывать их.

– Помимо учащихся мы стараемся привлекать к активной общественной деятельности и рабочую молодежь, – говорит Олеся Ильинок. – Устраиваем всевозможные конкурсы, фестивали, слеты, участвовать в которых могут все желающие. Например, проводим слет работающей молодежи «Маевка» – выездное загородное мероприятие, в котором участвуют молодые работники томских предприятий.

Отдельным направлением поддержки молодежи стали городские программы помощи в приобретении жилья для молодых. Например, программа «Социальная ипотека», ориентированная на работников муниципальных бюджетных учреждений, которым субсидируется процентная ставка по ипотечным кредитам. Программа «Обеспечение жильем молодых семей», в которой могут участвовать только молодые семьи до 35 лет, размер выплаты колеблется от 250 до 500 тыс. рублей в зависимости от численного состава семьи.

В Томске активно возрождается движение студенческих отрядов. Причем занимаются этим не только вузы, но и городская администрация. Муниципалитет уже несколько лет подряд реализует проект «Городской студенческий отряд», в составе которого ребята в период летних каникул работают на городских объектах.

– Молодежь – это огромный созидательный потенциал Томска, его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. Задача власти в том, чтобы помочь молодым людям реализовать себя в самых разных сферах – политике, предпринимательстве, спорте, науке и культуре, – отмечает мэр Томска Иван Кляйн.

По поручению мэра проведена реорганизация структуры администрации, и молодежной политикой в городе теперь ведает одноименное управление.

Активная работа власти с молодежью уже принесла положительные результаты.

– Сейчас молодежь заняла более активную позицию во всех сферах общества, – говорит Александр Лисицын. – Еще 10–12 лет назад молодые люди были для нас такой социальной категорией, которая требовала заботы, необходимо было организовывать их досуг, лишь бы не болтались на улице, не спивались и не употребляли наркотики. А теперь молодые люди предпочитают что-то делать сами, не ждут, пока за них кто-то что-то решит. У них появилось чувство ответственности за свой город и свою страну. Они выходят на субботники, участвуют в социальных городских проектах, помогают ветеранам и инвалидам. Если раньше активная томская молодежь не связывала свою жизнь с Россией, стремилась уехать в более развитые страны, то сейчас молодые люди планируют получить хорошее образование и остаться жить и работать в нашем городе.

Эксперты

Сергей Некрылов, профессор кафедры современной отечественной истории ТГУ

Олеся Ильинок, и.о. начальника управления по молодежной политике администрации г. Томска

Александр Лисицын, начальник отдела детских и молодежных организаций и работы по месту жительства администрации г. Томска

Дорогие друзья!

День молодежи – один из главных и любимых праздников Томской области. Ведь такого количества молодых, энергичных и жизнерадостных людей нельзя встретить ни в одном другом регионе России. Благодаря вам наш старинный сибирский город называют самым молодым городом страны.

Перед молодежью у нас открыты все двери. Растет популярность томских университетов: сегодня в них учатся ребята из 75 регионов России и 40 зарубежных государств, а по количеству иногородних студентов в общей численности учащихся мы первые в стране, обгоняем даже Москву и Санкт-Петербург. Путь к успешной карьере нашей молодежи открывают двери бизнес-инкубаторов, в общественную деятельность – Молодежного парламента Томской области. В этом году мы провели первый форум молодых ученых U-NOVUS, участниками которого стали более 1?000 человек из 60 регионов от Калининграда до Владивостока. А буквально на днях запускаем очередной «Томский коллайдер».

Желаем вам энергии, трудолюбия, любви, верных друзей, светлых идей, хорошей учебы и любимой работы!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская

Для справки

День Российской молодежи отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением президента РФ Бориса Ельцина от 24 июня 1993 года, подписанным по предложению комитета РФ по делам молодежи и Национального совета молодежных объединений.

В 65 все только начинается

В эти выходные самый загадочный город Томской области – Северск – отметит свое 65-летие. Накануне праздника журналисты «ТН» пригласили в гости мэра Северска Григория Шамина, чтобы поговорить о том, какие тайны скрывает колючая проволока, надежно защищающая город от посторонних взглядов. В доверительном разговоре Григорий Шамин рассказал о самом сложном решении на посту градоначальника, о том, что такое организационные инновации, и о главном подарке, который ждет северчан и гостей города в юбилей.

Дерево на счастье

– Григорий Андреевич, Северск – необычный город, уж точно не похожий ни на один другой в Томской области. А его юбилей тоже будет необычным?

– Я всегда и всем говорю: к городу нужно относиться как к любимому дому. Когда вы ждете гостей к празднику, всегда стараетесь провести уборку, обновить интерьер, приготовить изысканное блюдо, чтобы их удивить. Поэтому нам хотелось, чтобы город встретил свой юбилей во всеоружии.

Прежде всего мы внедрили несколько нововведений по содержанию города. Во-первых, навсегда решили проблему со своевременной уборкой снега, не потратив при этом ни одной копейки дополнительно. Раньше как было? Специалисты комбината благоустройства приходили на работу к 8 утра. Час готовились… В 9 часов техника выходила на дороги. В то время как основная масса северчан едет на работу в 7–8 часов. В итоге у автомобилистов проблемы с передвижением по нерасчищенным улицам, у бригад – с уборкой слежавшегося уплотненного снега. Теперь мы ввели новый порядок. Если снега выпадает больше пяти сантиметров, дежурные бригады выезжают на уборку независимо от времени суток. При этом довольны все, включая рабочих, которые в морозные неснежные дни получают отгулы.

Еще один момент связан с приведением в порядок дорог. Это беда для любого города, поскольку денег на капитальный ремонт, как правило, нет, а ямочный серьезно затрудняет движение. Да к тому же затягивается на все лето. В этом году, объявляя конкурс на ремонт дорог, мы оговорили два условия: он должен быть завершен до 1 июня и проводиться комплексно. Практика показала, что такой способ более быстрый и удобный. Бригада из Кемерова работала не на протяжении всей дороги сразу, а на комплексах по 100 метров: вырезала участок дорожного покрытия, заливала асфальтобетонную смесь и сразу же выравнивала новое покрытие. Дополнительных денежных затрат такой стиль работы, как вы понимаете, не требует. Я называю это организационными инновациями, которые позволяют при тех же средствах и том же штатном расписании решать привычные задачи более эффективно.

Также накануне юбилея появилось несколько важных, на мой взгляд, городских объектов. Мы реконструировали фонтан на Театральной площади, открыли новый фонтан в Природном парке, установили на въезде в город обновленную стелу и дерево счастья для молодоженов. Кто-то скажет: «Зачем тратиться на такие мелочи, уж лучше отдать эти средства на ремонт дорог». Но именно из таких вот мелочей складывается самоидентификация северчан. Мы ведь украшаем свой дом, чтобы в нем было уютно и комфортно жить.

– Сегодня много говорят о необыкновенном преображении стадиона «Янтарь», который откроется на днях после грандиозной реконструкции…

– Это действительно очень серьезный проект, и мы планируем включить наш стадион в реестр спортивных сооружений России для проведения разного рода соревнований. Реконструкция прошла в рамках целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011–2013 годы». Преобразился стадион на 100%: смонтированы новые трибуны, проведен демонтаж старого резинового покрытия беговых дорожек и секторов, вдоль трибун выросли современные ограждения перильного типа. Буквально на днях появились полноцветное табло с электронной системой судейства и хронометража и новые футбольные ворота, соответствующие регламентам Российского футбольного союза и FIFA. Кстати, мы обратились с предложением, чтобы молодежная команда «Томи» играла не на базе в Калтае, а у нас. Для планировки футбольной площадки мы заказали из Кемерова грейдер, который осуществляет планировку 3D, поэтому поле получается идеально ровным. Помимо футбольного поля на стадионе есть сектора для толкания ядра, для прыжков в длину, с ямой для тройного прыжка. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте к нам в Северск и сами во всем убедитесь.

– Что ждет северчан и гостей города непосредственно в день его юбилея?

– У Северска никогда не было проблем с организацией концертов: у нас много талантливых творческих коллективов. Так что программа будет насыщенной и очень интересной. Кроме того, мы пригласили музыкантов из Новосибирска, которые выступят в составе оркестра под открытым небом. Ярким событием станет фестиваль молодежных культур. Торжества будут проходить в течение двух дней на разных площадках города. Кульминацией праздника станет концерт популярной группы «Город 312», он состоится в субботу вечером на Театральной площади. Ну и, конечно, не обойдется без большого праздничного салюта.

Свежая семга из Норвегии

– Камерная атмосфера, которая царит в городе в связи с его закрытостью, на ваш взгляд, влияет на стиль жизни северчан?

– Однозначно. Северчане ощущают свою особенность, и не только из-за наличия колючей проволоки вокруг города, за которую не каждому разрешен въезд. Это сложилось исторически, еще с тех времен, когда у города было так называемое ленинградское обеспечение. Я сам тогда жил и учился в Томске, где в магазинах стояли пустые полки, и заказывал своим приятелям из Северска торты, пиво, хорошее вино. Так что обеспеченные северчане волей-неволей становились людьми особого сорта. Правда, с приходом новых жизненных реалий случилась переоценка ценностей. Колючая проволока стала причиной закрытости рынка, и вдруг оказалось, что отдыхать, делать покупки и развлекаться в Томске гораздо лучше и удобнее, чем в Северске.

– Значит ли это, что Северск когда-нибудь станет открытым городом?

– Знаете, о чем переживали северчане, когда я баллотировался на должность мэра в 2005 году? «Придет Шамин – откроет город». Когда сегодня я спрашиваю северчан, почему они не хотят, чтобы город стал открытым, обычно слышу два аргумента: благодаря колючей проволоке у нас спокойная обстановка и воду горячую не отключают на месяц, как в Томске. Но ни то ни другое с закрытыми границами не связано. Что касается спокойствия, то, например, показатели наркомании в Северске гораздо выше, чем в Томске и районах области. А сроки отключения горячей воды связаны только с качеством работы коммунальных служб. Поэтому я говорю землякам: «Вы не хотите открывать город, во-первых, потому что наличие пропуска делает вас не такими, как все. А во-вторых, шучу, потому что за пределами Северска живут родственники, от визита которых вы всегда можете уклониться: мол, служба безопасности не выписывает пропуск». Люди оценивают эту шутку, смеются.

А если серьезно, то когда четыре года назад проводились опросы, около 50% населения Северска выступили против открытия города, 20% – за, остальным было все равно. Последние опросы показали, что сейчас за колючую проволоку лишь 30% северчан. То есть процессы идут, люди начинают понимать, что с экономической точки зрения городу выгодны открытые границы, это позволяет ему развиваться.

– Можете оценить, какие выгоды уже принесла городу либерализация режима?

– Как минимум мы получили дополнительные доходы в муниципальный бюджет. Северск всегда привлекал многих инвесторов, но закрытый пропускной режим их отпугивал. Посудите сами, на оформление въезда в город уходило 45 дней, пропуск выдавался на полтора месяца, а после заново 45-дневная проверка. Конечно, бизнесменам выгоднее было работать в Томске. После того как мы сократили срок проверки документов для жителей области до 10 дней, для иногородних предпринимателей – до 30 дней (срок 45 дней остался только для иностранных граждан), а разрешение стали выдавать на год с необходимостью продления каждые три месяца, нам удалось завести в город несколько торговых сетей. Если еще три года назад северчане, получая около 10 млрд рублей, менее 5 млрд из них оставляли в магазинах города, а большая часть «уезжала» в Томск, то сейчас товарооборот внутри города вырос до 7 млрд рублей. А это дополнительные доходы бюджета.

Еще одна программа, которая позволила нам увеличить доходы бюджета, это продажа неиспользуемого муниципального имущества предпринимателям. Такова психология бизнесменов, что они охотнее приобретают имущество в собственность, чем берут в аренду. В итоге только владельцы сети магазинов «Мария-Ра» принесли в казну Северска десятки миллионов рублей. И мы полностью закрыли в городе спрос на продукты эконом-класса, со средним классом сегодня тоже все в порядке. Но в Северске немало людей, которые, например, хотят приобретать свежую семгу, привезенную ночью из Норвегии. Сейчас мы ведем переговоры с фирмами, предоставляющими продукты VIP-класса, и намерены закрыть и эту нишу.

Что касается сферы досуга, то на недавнем инвестиционном совете у губернатора прошло обсуждение проекта московской фирмы «Торговый квартал». Если все пойдет по плану, в сентябре мы подпишем договор на строительство комплекса, в котором будут несколько современных кинозалов, боулинг, фитнес-центр, игровые залы для детей разного возраста, продуктовый гипермаркет. Он разместится на кольце на въезде в город.

Жизнь без мозолей

– Расскажите о самом сложном вашем решении на посту мэра?

– Вступив в должность градоначальника, я жестко сказал коллегам: «Хватит ныть, что у нас мало денег для решения существующих проблем. Давайте думать, как и где их заработать». Мы все привыкли считать, что нам кто-то и что-то должен – таков менталитет русского человека. Отказаться самому от такой позиции и публично заявить об этом было непросто и с политической, и с человеческой точки зрения. Я не сторонник революций, поэтому, когда после моего назначения встал вопрос о приходе новой команды, я сказал: «Давайте поработаем с вами год, кто захочет и сможет принять мою веру, останется на своих местах. Не получится – будете искать новую работу, я вам в этом помогу». Смена руководителей проходила постепенно, и года через два у меня появилась команда единомышленников. В частности, много позитивных перемен произошло после прихода на должность руководителя администрации города Николая Диденко.

– В России время от времени возникают конфликты между руководством города и области. Как сегодня складываются ваши отношения с губернатором?

– Я считаю, если руководитель муниципального образования стремится каждую неделю попасть на прием к губернатору, значит, он плохой управленец. У тебя есть свои полномочия, свои ресурсы, и работать ты должен самостоятельно. Обращаться к главе региона нужно только в крайнем случае, когда собственных сил и средств для решения конкретной проблемы не хватает. Ну и, разумеется, при принятии принципиальных политических решений. Поэтому я стараюсь лишний раз никому глаза не мозолить, хотя с Сергеем Анатольевичем у нас хорошие отношения. За все время я просил его о паре-тройке серьезных деловых встреч. Последний раз обращался к губернатору с просьбой поддержать межрегиональный фестиваль детских театров «Сибирский кот», который прошел в городе в начале июня. Сам Сергей Анатольевич приезжал в Северск с рабочим визитом четыре раза.

– С какими вопросами, просьбами и проблемами к вам чаще всего обращаются северчане?

– Люди обращались и будут обращаться всегда – жизни без проблем не бывает. Другое дело, что меняется характер этих обращений, а для меня это главный показатель результативной работы. Например, в 2011 году мамочки с колясками требовали на площади, чтобы появились дополнительные места в детских садах. Сейчас ко мне обращаются томички с просьбой устроить их ребенка в северский садик. Или, например, северчане жаловались на замусоренные дворы. Мы начали установку заглубленных контейнеров, и теперь жители просят установить в их дворах такие же. Кстати, до конца 2015 года во всем городе появятся эти контейнеры. Основное количество обращений, как и везде, связано с вопросами ЖКХ и здравоохранения.

Кому нужен чемодан без ручки?

– На местных театральных фестивалях столичные критики не раз назвали Северский театр для детей и юношества лучшим в Томской области, да и за пределами региона он хорошо известен. Какие еще коллективы, предприятия и деятели из разных сфер жизни, на ваш взгляд, являются брендом Северска?

– Безусловно, это актеры, которых многие любят и знают: Татьяна Угрюмова, Евгений Казаков, Наталья Носова, Людмила Травкина… Северский музыкальный театр, потому что он единственный в регионе. Конечно же, зоопарк. К знаковым явлениям Северска можно отнести развитую сферу дополнительного образования: на такой небольшой город у нас шесть детско-юношеских спортивных школ, школа искусств, где занимаются около 8 тыс. ребятишек. Ну и, разумеется, заслуженные работники атомной отрасли: Степан Зайцев, Владимир Кондаков, Геннадий Хандорин и другие.

– В этом году впервые в истории Парижа мэром стала женщина. Есть ли, на ваш взгляд, гендерные особенности стиля руководства?

– Абсолютно никаких, все зависит от качества работы человека. У нас работает, к примеру, заместитель главы администрации города по социальной политике Лариса Лоскутова, так она многим мужикам фору даст и в настойчивости, и в умении добиваться результата. А есть мужчины-управленцы, которые как чемодан без ручки. Все зависит от готовности человека к своей работе. Лично я по жизни руководствуюсь принципом: не кресло должно меня поднимать, а я – кресло. Как только чувствую, что моя должность дает мне больше, чем я могу дать людям, занимая ее, мне становится неуютно. Тогда я стараюсь либо поднять кресло повыше, либо уйти на другое, соответствующее моим компетенциям место. А вообще мое глубокое убеждение, что мужики у руля оказываются чаще потому, что у них времени свободного больше. Вот мы с супругой, например, оба хорошо окончили институт. Пока я строил карьеру, она, между прочим неглупая женщина – не зря же за меня замуж вышла (смех интервьюера и журналистов. – Прим. ред.), сидела с ребенком. Вышла из декрета, полгода нужно, чтобы влиться в рабочую струю. А там мы второго ребенка решили завести, значит, она опять на несколько лет выпадает из процесса. Вот и получается, что мужчин-управленцев в разы больше, потому что у них в разы больше времени для профессионального совершенствования.

Огородные страсти

– Говорят, что власть меняет людей. Ощутили ли вы это на себе: сформировались какие-то черты характера, появились новые привычки…

– Стал более взвешенным человеком. Я всегда просчитывал все наперед, прежде чем принять решение, а сейчас еще дольше и тщательнее анализирую ситуацию. Некоторые, кстати, называют это нерешительностью. А что касается отношений с людьми… Да ничего не изменилось. У меня как были друзья, с которыми мы вместе уже более 30 лет, так и остались. И ни один из них никогда не обратился ко мне с просьбой посодействовать, какую бы должность я ни занимал. Наверное, потому что понимают: это бесполезно. Нет, конечно, если их работа окажется достойна поддержки, я буду только рад и всегда помогу. Но продвигать никого и никогда не стану.

– У мэра бывает личное время? Если да, на что вы его тратите?

– Мало, но бывает. Я живу в частном доме с небольшим земельным участком и в последнее время очень полюбил огородные работы. Мне нравится что-нибудь выращивать. Не для урожая, а процесса ради. Правда, с урожаем тоже все в порядке: огурцы-помидоры раздаем знакомым ведрами. Из неизменных хобби: охота, рыбалка, лодка, снегоход. Собаки. У нас их три: две лайки для охоты и один фокстерьер – для души. Конечно же, всегда большая радость собраться под одной крышей всей семьей. У меня есть сын, дочь и две внучки: старшая Настя уже большая, а младшей Софии только 9 месяцев.

– В прошлом году на новогоднем вечере для работников общеобразовательных учреждений вы примерили костюм волшебника. Если бы появился настоящий волшебник и предложил исполнить три любых ваших желания – для города, для северчан и для себя, о чем бы вы его попросили?

– Городу – любви горожан, северчанам – чтобы они искреннее любили свой город. Ну а себе, чтобы все это случилось.

досье

Григорий Шамин родился 3 октября 1955 года в Казахстане. Учился в ТПУ, на третьем курсе был переведен в Московский инженерно-физический институт. Обучался в магистратуре МГУ по специальности «государственное управление экономикой». Карьерный путь начал с должности инженера на СХК. Одновременно преподавал в ТПУ, является автором 33 научных статей, докладов и учебно-методических пособий. Занимал должность начальника Томского областного управления труда и занятости населения, заместителя губернатора Томской области, заместителя председателя Государственной думы Томской области и председателя правового комитета. В октябре 2010 года избран на должность мэра ЗАТО Северск.

Сегодня в городе стартует антинаркотическая акция

26 и 27 июня на территории города состоится профилактическая акция «Выбери жизнь», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией.

26 и 27 июня на территории города состоится профилактическая акция «Выбери жизнь», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией.

Ежегодная акция «Выбери жизнь!» посвящена профилактике употребления психоактивных веществ и популяризации здорового образа жизни.

В четверг, 26 июня, с 14.00 до 20.00 для жителей города откроется «горячая линия» «Осторожно! Наркотики!». Звонки будут приниматься по телефону 62-44-00 (кризисный центр для женщин МАУ ЦПСА «Семья» (ул.Говорова, 76/1). В этот же день с 15.00 в Городском саду откроются «Информационные палатки» от центра «Семья». Жители города получат консультации и информацию по зависимости и созависимости от психоактивных веществ и основным аспектам здорового образа жизни. Для детей будут организованы «Веселые старты» и «Рисунки на асфальте». А в 16.00 в Городском саду начнется концертная программа летнего фестиваля «Выбери жизнь!». Томичей ждет встреча с известной дэнс-командой «ЮДИ», которая выступит с культурно-развлекательной программой при участии других творческих коллективов Томска. В пятницу, 27 июня, с 14.00 до 16.00 в Центре медицинской профилактики (ул. Красноармейская, 68) состоится кино-дискуссия с просмотром и обсуждением фильма «Меня это не касается», рассказывающем о распространении и применении наркотиков нового поколения (режиссер фильма протоирей Александр Новопашин, фильм – номинант кинофестиваля «Золотой Витязь»).

В Томске пройдет «Jam Пикник»

Он продолжит музыкальные события в рамках IV Международного фестиваля джазовой культуры «Jazz пикник». В четверг, 26 июня, в 19.00 томские джазмены примут участие в «Jam пикнике» на одной из площадок фестиваля в ресторане «Цех №10» (ул.Вершинина, 10/2). Молодые и известные томские музыканты представят импровизации на темы самых узнаваемых джазовых мелодий, включая композиции Фрэнка Синатры и Эллы Фицджеральд.

Он продолжит музыкальные события в рамках IV Международного фестиваля джазовой культуры «Jazz пикник». В четверг, 26 июня, в 19.00 томские джазмены примут участие в «Jam пикнике» на одной из площадок фестиваля в ресторане «Цех №10» (ул.Вершинина, 10/2). Молодые и известные томские музыканты представят импровизации на темы самых узнаваемых джазовых мелодий, включая композиции Фрэнка Синатры и Эллы Фицджеральд.

У гостей «Jam Пикника» будет возможность первыми в Томске познакомиться с хэдлайнером фестиваля, известным саксофонистом из Нового Орлеана (США) Дональдом Харрисоном, а также поучаствовать в автограф- и фото-сессии с музыкантом. Кроме того, все желающие смогут увидеть документальный фильм «All on a Mardi Gras Day» о красочных весенних парадах на родине джаза в Новом Орлеане.

Напомним, основные мероприятия фестиваля продолжатся 27 и 28 июня в 18.00 на открытой сцене нижней террасы Лагерного сада, где в пятницу выступит Дональд Харрисон (США), а в субботу — оркестр «Урал-бэнд» из Екатеринбурга.

Кроме квасу, нет запасу

Самый популярный летний напиток – это квас. Он и жажду хорошо утоляет, и окрошка с ним особенно вкусная получается. Какой квас пьют томичи: натуральный или нет, насколько он качественный и безопасный? «ТН» выясняли это вместе со специалистами лаборатории «Качество» Томского центра стандартизации, метрологии и испытаний.

Квас – в лабораторию!

Первым делом наши эксперты исследовали квас на физико-химические свойства. Кислотность и содержание сухих веществ – это основные показатели, заявленные в ГОСТе, по которому эти напитки были произведены.

– Кислотность свидетельствует о свежести продукта. Чем дольше стоит открытый квас, тем он быстрее теряет свои свойства, становится кислее. По массовой доле сухих веществ можно судить о том, подкрашенная это водичка или натуральный продукт, – объясняет инженер испытательной лаборатории «Качество» Наталья Пешкова.

Кроме того, специалисты оценивали вкус, запах и цвет кваса, то есть органолептические свойства участников тестирования, и проверяли на микробиологию. Микробиологические исследования особенно важны. Они дают ответ, можно отравиться продуктом или нет.

Физхимия: порог преодолен

Показатель кислотности, прописанный в технических условиях для данного ГОСТа, должен быть от 1,5 до 7,0 единиц. Самый низкий, 2,6 единицы кислотности, эксперты выявили в квасе «Русский дар» (образец № 4). Самый высокий – 3,2 в квасе «Благодей» окрошечный (образец № 5). В остальных пробах кислотность варьируется от 2,7 до 3,1 единицы. Таким образом, во всех напитках этот показатель оказался в норме.

Содержание массовой доли сухих веществ должно составлять не менее 3,5%. Все образцы успешно прошли тест и по этому показателю, однако самая маленькая массовая доля, говорят эксперты, в пробе № 6 (квас «Царский бочонок») – 4,3%. В образце № 1 (асиновский квас) чуть больше – 4,8%. В остальных – от 6,2 до 7,2%. В благодеевском квасе сухого вещества меньше всего в разливном из бочки.

Оценка качества

Качество продукта во многом определяется его органолептикой, то есть вкусом, запахом и цветом.

По единодушному мнению экспертов, отличные органолептические свойства показал образец № 1 (живой квас из Асина). А вот 4-я и 6-я пробы (квас «Русский дар» и «Царский бочонок») отличаются чрезмерно выраженным вкусом и ароматом. Чем это обусловлено – включением искусственных добавок или особенностями технологии, эксперты судить не берутся.

По единодушному мнению экспертов, отличные органолептические свойства показал образец № 1 (живой квас из Асина). А вот 4-я и 6-я пробы (квас «Русский дар» и «Царский бочонок») отличаются чрезмерно выраженным вкусом и ароматом. Чем это обусловлено – включением искусственных добавок или особенностями технологии, эксперты судить не берутся.

Квас «Благодей» бочковый (7-я проба), по их словам, имеет пустоватый вкус.

– Насыщенный вкус квасу придает углекислый газ. Из бочки он выходит быстрее, чем из бутылки: пока напиток довезут до точки продажи, пока идет реализация… В результате газ выдыхается. За счет этого и ощущается вкусовая пустота, – считает главный специалист испытательной лаборатории «Качество» Людмила Безкровная.

Развести квас водой вряд ли возможно, поскольку бочки изготовитель опечатывает.

– Требования ГОСТа по органолептике во всех образцах выполнены. Что касается 4-й и 6-й проб, они тоже выполнены: у этих напитков нет постороннего вкуса, но он чересчур хлебный. Это вызывает вопросы, – поясняет Наталья Пешкова.

К цвету кваса во всех пробах, даже в самых темных образцах, претензий у специалистов не было.

Плесень – к ответу!

Исследования по микробиологическим показателям эксперты проводили в соответствии с требованиями технического регламента.

– Для кваса непастеризованного предусматривается отсутствие группы кишечной палочки и патогенных микроорганизмов. Ни в одном из образцов они не были обнаружены, – констатирует Людмила Безкровная.

В пастеризованных напитках еще нормируются такие показатели, как общая микробная обсемененность (количество микроорганизмов) и наличие дрожжей и плесеней (в кубическом сантиметре должно быть не более ста).

– Мы проверили образцы по этим показателям. И все они соответствовали нормам. На удивление. Летом всегда бывают большие проблемы с квасом – бочковым и непастеризованным. И кишечная палочка бывает и очень большое количество дрожжей, плесеней. Поэтому квас надо пить в холод. В тепле микробы чувствуют себя комфортно – начинают бурно размножаться даже в пастеризованном квасе, – замечает Людмила Безкровная.

Квас на пятерку

Поскольку все семь номинантов прошли испытания, решающим фактором в выборе победителя стали вкусовые качества, то есть органолептика. Первое место наши эксперты присудили квасу под номерами 1 (квас непастеризованный, живой, г. Асино) и 2 («Благодей» традиционный, непастеризованный, приобретен в магазине изготовителя).

– Живой квас все-таки оказался вкуснее пастеризованного бутылочного, – убеждены специалисты.

Почетное второе место заняли образцы № 5 (квас брожения «Благодей» окрошечный) и № 3 (квас «Благодей» традиционный, непастеризованный, приобретен в магазине разливных напитков из кеги).

На третьем месте – напиток под № 7 (квас брожения «Благодей» бочковый. В аутсайдерах – завезенный из других регионов. На предпоследнем месте расположился квас № 4 («Русский дар», Алтайский край). И на последнем – образец под № 6 («Царский бочонок», Омск).

– Томский квас однозначно лучше. Привозной не выдерживает конкуренции, – делают вывод наши эксперты и добавляют, что местные изготовители популярных торговых марок тщательно следят за качеством напитков.

Кроме того, замечают они, «наш» квас и «не наш» произведен по разной технологии. Судя по этикеткам, напитки из Алтайского края и Омска приготовлены по так называемой упрощенной технологии. Это значит, что в них используется концентрат сусла. А местный квас варят по традиционным рецептам – из зернового сырья.

Три в одном

Своими полезными свойствами квас обязан трем главным компонентам, которые входят в его состав.

Дрожжи. Благодаря высокому содержанию дрожжей квас богат витаминами группы В (их недостаток вызывает раздражительность, усталость, выпадение волос, провоцирует появление перхоти, прыщей), витамином РР (улучшает состояние кожи и слизистых оболочек) и органическими кислотами.

Солод (пророщенные зерна злаков: гречихи, ячменя, пшеницы) – ценный источник витамина Е, который борется со старением и преждевременными морщинами.

Продукты брожения – это те полезные микроорганизмы, которые населяют наш кишечник и помогают переваривать пищу, противостоят болезнетворным бактериям, улучшают обмен веществ.

Черный фильтр: что это было?

Для проведения одной из микробиологических проб специалисты лаборатории «Качество» пропускали образцы кваса через специальную фильтровальную установку. Фильтр, через который прогоняли образец № 6 (квас «Царский бочонок»), оказался не просто загрязнен, он был почти черного цвета.

– Это какие-то взвешенные частицы, которые остались на фильтре. Если это пищевая краска, она должна была пройти через поры, особенно если фильтр промыть. Мы тщательно промывали его, но частицы никуда не делись, чернота осталась. Чтобы выяснить, что это такое, нужны дополнительные исследования, – сказали специалисты.

Как кефир и простокваша

Татьяна Андропова, доцент кафедры гигиены СибГМУ:

– Если вспомнить историю, Россия почти тысячу лет пьет квас. Благодаря своему богатому составу он повышает активность, дает силы для работы, улучшает пищеварение. Он способствует перевариванию жирных мясных блюд, поэтому его хорошо употреблять после обеда.

Квас полезно применять при ряде заболеваний желудочно-кишечного тракта. В то же время есть противопоказания, поэтому лучше посоветоваться со своим врачом. На кишечник он оказывает действие, подобное кефиру и простокваше: убивает вредную флору и поддерживает свою полезную. Но употребление кваса в больших количествах пользы не принесет. Выбирая его в магазине, внимательно изучите состав. Производители сейчас выпускают множество синтетических квасов, имитирующих вкус этого напитка. Они содержат большое количество углекислого газа, ароматизаторы, консерванты.

Покупайте настоящий квас или готовьте его сами. Делая его в домашних условиях, не кладите много сахара. Это достаточно серьезная нагрузка на поджелудочную железу.

Кроме того, квас не только утоляет жажду в жару. Традиционные для России напитки, в том числе квас, состоят из компонентов, которые дают энергию. Квас очень питательный, он напитывает организм, возмещает потерянные силы, уходящие из организма вместе с потом. Для Европы напитки – это жидкость, которой можно напиться, восполнить дефицит влаги.

Квас – продукт, достаточно богатый сахаром. Его употребление в больших количествах повышает аппетит и увеличивает массу тела.

Квас – продукт, достаточно богатый сахаром. Его употребление в больших количествах повышает аппетит и увеличивает массу тела.

Летом всегда большие проблемы с квасом, бочковым и непастеризованным: и кишечная палочка бывает, и очень большое количество дрожжей и плесеней.

полезно знать

- На этикетке натурального кваса должна быть пометка «Продукт брожения». В состав такого кваса обязательно входят дрожжи и солод.

- Для приготовления настоящего кваса концентраты не используются. Фраза на этикетке «Напиток изготовлен из концентрата квасного сусла» должна насторожить покупателя.

- Не покупайте квас, в состав которого входят стабилизаторы и консерванты.

- Газированный квас – суррогатный напиток. В нем содержится огромное количество углекислого газа. От его употребления лучше отказаться.

- Не давайте квас детям до пяти лет. Высокая концентрация углекислого газа вызывает метеоризм, вздутие живота. Лучше напоить питьевой водой, приготовить отвар сухофруктов без сахара или ягодные морсы.

Домашний хлебный квас

Ингредиенты:

полбуханки ржаного хлеба, 120 г сахара, 30 г сухих дрожжей, 1 горсть изюма.

Приготовьте сухари из черного хлеба в слаборазогретой духовке в течение 12–15 минут. Затем духовку выключите, а хлеб оставьте еще на 10 минут. После этого сухари поместите в трехлитровую банку и залейте кипятком. Не наливайте воду под горлышко, должно остаться место. Засыпьте туда половину нормы сахара и оставьте остужаться до комнатной температуры. В стакане с теплой водой растворите дрожжи. Когда вода в банке с хлебом практически остынет, долейте туда воду с дрожжами. Все перемешайте, накройте банку и оставьте в теплом месте на двое суток. Через два дня жидкость нужно процедить, добавить оставшийся сахар и горсть изюма. Оставьте квас еще на полдня при комнатной температуре. Теперь вам осталось еще раз процедить квас, разлить по бутылкам и отправить на сутки в холодильник.

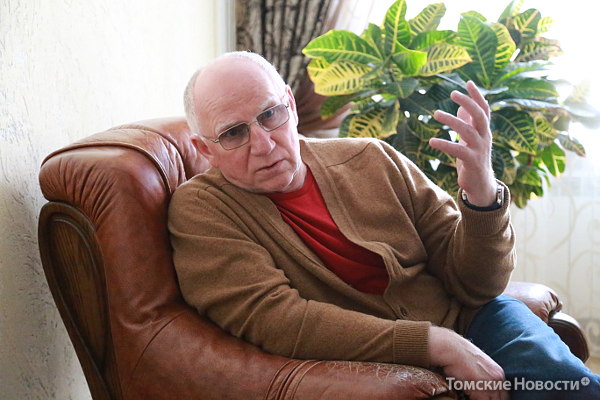

Андрей Сальников о том, как сделать частный федеральный банк своим для томичей

В мае Промсвязьбанк отметил свое 19-летие. А в июне 10-летний юбилей отмечает томский офис одной из ведущих кредитно-финансовых организаций страны. Сегодня Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России и в топ-500 крупнейших банков мира. Региональный директор Томского офиса ОАО «Промсвязьбанк» и просто интересный человек Андрей Сальников в преддверии юбилея побывал в гостях у «ТН» и рассказал, как федеральному частному банку удалось добиться таких высоких показателей, как за 10 лет изменились банковская сфера и предпринимательство Томской области, а также как поехать на Олимпийские игры и не сфотографироваться с Овечкиным. Кроме того, это интервью можно воспринимать как пособие для руководителей по формированию профессионального и успешного коллектива.

Имперский подход

– Андрей Викторович, вы можете выделить за десятилетнюю историю Промсвязьбанка в Томске какие-то ключевые моменты, вехи развития?

– Какие-то периоды выделить непросто, как правило, у банков они тесно связаны с подъемами и спадами экономики и характерны для всех без исключения субъектов рынка. Правда, в истории нашего офиса был переломный момент – случилось это в 2011 году. Мы долго искали способ, как доказать томичам, что пришли всерьез и надолго, как стать «своим» для города с богатой историей. Поэтому я считаю самым ярким, самым знаковым событием возвращение томичам памятника архитектуры. Мы полностью восстановили здание торгового дома «Михайлов и Малышев» (с января 2011 года в нем располагается центральный офис банка), а оно, как часть культурного наследия, принадлежит всем горожанам. Возможно, это, конечно, совпадение, но именно с тех пор мы стали серьезным игроком на региональном рынке и очень заметными для широкой общественности.

– Есть какая-то разница между работой в обычном офисе и в здании с такой историей? Чувствуется аура, атмосфера солидного томского купечества?

– Разница колоссальная. У меня даже есть коммерческий прием: всеми правдами и неправдами заманить потенциального партнера на свою территорию. Когда он попадает к нам, то тон и темы разговора кардинально меняются. Восторги, экскурсия по зданию… и в итоге выстраивается диалог. Работает почти без сбоев. С точки зрения организации труда – коллективу намного приятнее работать в просторных помещениях, а не в тесных клетках. Каждый чувствует особую гордость за банк и сопричастность к истории родного города. Мы всегда были конкурентным работодателем, но после переезда в здание-памятник соискатели зачастую стали принимать решение в нашу пользу уже на входе.

Однако есть и проблема. Сводчатая система потолков создает определенный эффект распространения звука, но мы к этому привыкли и научились с этим работать.

– Промсвязьбанк – один из немногих банков, которые очень много времени уделяют общественной деятельности. Вы проводите различные выставки, организуете культурные мероприятия. Вы это расцениваете только как инструмент привлечения клиентов или за этим скрывается меценатство, проявление патриотических чувств?

– Не буду лукавить: конечно, мы преследуем и коммерческие цели. Но они, если можно так сказать, макроуровня: мы работаем над повышением стоимости бренда банка. Если говорить о мотивации, то для меня очень важно, чтобы эти проекты долго жили и приносили пользу горожанам. Кроме того, есть и более простая задача – мы пытаемся разбавить ежедневную картину собственной монотонной работы. Поначалу это представлялось только меценатством, но затем мы стали получать удовольствие, не побоюсь этого слова – испытывать драйв… В культурные проекты сложно входить, но еще сложнее с ними расставаться. Так что будем продолжать.

Кадрам – рост

– Насколько тяжело федеральному частному банку заходить в регионы и развиваться там?

– Крупный частный банковский бизнес – очень непростая ноша, но у всего есть свои минусы и свои плюсы. Конечно, нам непросто конкурировать с государственными банками, особенно в последние годы, когда фокус сместился в госсектор, а государство выступает в роли одного из немногих серьезных инвесторов. Но именно эта конкуренция заставляет нас активно развиваться. Подчеркну, что именно конкуренция с госбанками для нас основной драйвер развития, частные банки в качестве конкурентов мы давно не рассматриваем.

Поскольку конкурировать ценой и другими очевидными методами с госбанками бессмысленно, нам приходится работать в сложных сегментах рынка. Мы лидеры по таким продуктам, как, например, факторинг. Кроме нас в Томске этим всерьез никто не занимается. Мы активно работаем в области международного торгового финансирования.

Статус частного банка позволяет нам быть более гибкими, нежели госструктуры, либо структуры со сложным акционерным капиталом, западными владельцами. Нам проще подстроиться под клиента, мы быстрее реагируем на изменения рынка. К примеру, после кризиса 2008 года мы на полтора года приостановили кредитование физических лиц. Потому что понимали, что существующие методы и технологии не позволяют формировать качественный портфель. Заменили все программы, специалистов. И заново, с нуля, вышли на рынок. Какой государственный банк может себе такое позволить? Мы всегда более поджары, у нас работают думающие люди. Неспроста наших менеджеров расхватывают с руками и ногами, особенно госбанки.

– Вы уже не первый раз очень лестно отзываетесь о профессионализме своего коллектива. Как вы отбираете сотрудников?

– Собеседования проходят в несколько этапов – кадровая служба, руководитель отдела, мой профильный заместитель. Финальная встреча, как правило, со мной.

Почти все соискатели работы в банке сегодня одинаковые: хотят зарплату от 30 тыс., рабочее место с хорошим компьютером, никаких клиентов, пятидневную рабочую неделю и желательно без сверхурочных часов. При этом два высших образования, планы на третье. Зачем? Настолько социально не адаптированные, профессионально не ориентированные… Таких людей мы не берем на работу.

Портрет сотрудника Промсвязьбанка, с нашей точки зрения, достаточно простой. Это человек, у которого в жизни, в профессиональной деятельности есть какая-то цель. В ходе собеседования с соискателями мы пытаемся выявить, чего они хотят достичь в жизни, в карьере, есть ли у них примерный план хотя бы лет на пять. Это важно для того, чтобы мы понимали, с какой мотивацией потом столкнемся – что нужно сделать, чтобы получить максимальный эффект от работы с этим человеком. Плохих приоритетов нет. Если человек хочет как можно больше денег – это нормально. И если мы выстроим правильную финансовую систему мотивации, он будет отдавать работе все силы.

Конечно, за всем этим должна стоять и необходимая профессиональная подготовка, наличие опыта работы. Смотрим и на умение выстраивать отношения в коллективе. Часто так бывает, что сбитые команды отторгают людей, которые по каким-то параметрам не подходят.

Мы рассказываем соискателям о возможностях карьерного и профессионального роста, которые у нас есть. А они приличные. В Промсвязьбанке поощряется ротация кадров, люди часто переезжают в другие регионы. Только в московский офис перешли работать пять томичей, а еще есть опыт переезда в Петербург, Новосибирск, Ярославль. Кроме того, 70% среднего руководящего состава мы стараемся формировать из своих сотрудников. И если в подразделении за определенный период не выросли специалисты, которых мы бы могли рассматривать как кандидатов на руководящую должность, – это вопрос к начальнику отдела.

Если человек понимает, как он будет этими возможностями пользоваться, это дает ему дополнительные преимущества при отборе.

Сейчас у нас практически нет проблемы текучки кадров. Часто даже бывает такое, что те, кто когда-то ушел, стараются вести переговоры о возвращении.

Предпринимателя на мякине не проведешь

– Как строятся ваши отношения с властями?

– Власти понимают, что Промсвязьбанк – банк в хорошем смысле слова предсказуемый и ответственный, ведущий взвешенную финансовую политику, что позволяет сохранять нормальный климат в региональной экономике. При этом мы активно участвуем в мероприятиях, связанных с обсуждением направлений развития региона. В частности, я вхожу в экспертный совет по инвестициям. Кроме того, мы активно контактируем с муниципалитетом Томска (поскольку представлены только в областном центре), взаимодействуем по важным вопросам. В частности, работаем с учреждениями бюджетной сферы.

– Десять лет развития Промсвязьбанка пришлись на период становления современной экономики Томской области. Как она изменилась за это время?

– Откровенно говоря, мало что изменилось за 10 лет. Мы так и не смогли найти свой путь развития. «Инновационный акцент» не принес ожидаемого результата, сколь-нибудь существенных производственных мощностей не создали… Есть успешный опыт развития небольшого числа частных компаний, ставших заметными в общероссийском масштабе, но это результат усилий отдельно взятых команд и, к сожалению, единичные примеры. Сейчас время утеряно, соседние регионы во многом ушли вперед. Ведь сегодня внутригосударственное устройство направлено на конкуренцию между регионами за ресурсы, бюджетные средства, целевые программы.

– Что можете сказать об эволюции рынка банковских услуг, портрета томского предпринимателя за эти годы?

– Томск всегда отличался от других регионов тем, что у нас очень профессиональный и взыскательный предприниматель. Его на мякине не проведешь. В соседних регионах бизнесмены покупают те банковские продукты, которые им предлагают. Наши – изучают условия, просчитывают выгоду, внимательнее относятся к сервису, что-то отвергают. Десять лет назад это почти не ощущалось, но сейчас – очень явно.

– Банки как-то реагируют на такую картину?

– Они вынуждены. В Томской области хозяйствующих субъектов, которые постоянно развиваются, которым на это можно давать деньги, не очень много. А банков предостаточно. Поэтому развивается конкуренция. Это, кстати, касается и физических лиц: в Томске грамотные потребители. Наши потенциальные заемщики, прежде чем подписать договор, все досконально изучат, сходят в пять банков. А потом еще попросят менеджера одного из этих банков помочь выбрать… У нас такой стиль работы, что мы не требуем ответа сразу же. Но хотим, чтобы в следующий раз клиент сам позвонил. Ведь у каждого есть свой автомеханик, свой парикмахер, свой адвокат. Поэтому к просьбам посоветовать относимся лояльно. Это уменьшает показатели производительности труда, но, надеюсь, прибавляет постоянных клиентов.

– Среди них есть те, кто с вами все 10 лет?

– Конечно. Таких много. Мы выстраиваем диалог со своими клиентами, они это ценят. Например, мы никогда не стараемся замкнуть все финансовые потоки предпринимателя на себе. Есть желание работать еще с одним банком – пожалуйста. Таким образом, мы снижаем риски и избегаем психологической усталости.

Об Олимпиаде и не только

– Андрей Викторович, почему вы в 2006 году выбрали именно Промсвязьбанк?

– Я не выбирал, банк меня выбрал. На прошлом месте я отработал 13 лет и уже собирался что-то менять – были неоправдавшиеся надежды… И тут поступило предложение. Пока все устраивает.

– Вы сами берете кредиты в банках?

– Я весь в кредитах! Дело в том, что я не умею копить. Поэтому, когда нужно сделать крупную покупку, вынужден брать кредит.

– Мы знаем о вашем неравнодушии к спорту.

– Да, я всегда был спортсменом, играю во все игровые виды спорта. В школе и вузе хорошо бегал на лыжах, имел разряды по легкой атлетике… Но я не мог найти мотивацию бежать на лыжах 15 километров. Прибегал на финиш – и какое-то опустошение.

Я достаточно долго профессионально занимался футболом, на это ушло много времени и здоровья. В последнее время увлекся дайвингом.

– Сейчас вы больше любите поболеть?

– Меня сложно назвать активным болельщиком. Последний футбольный сезон я практически пропустил, потому что после смены руководства клуба перестал с пиететом относиться к «Томи».

Мне больше интересна сама атмосфера спорта, праздника. В этом году мне вместе с сыновьями удалось побывать на Олимпийских играх в Сочи. Я понимал, что такой шанс выпадает нечасто. Тем более сыновья уже в том возрасте, когда ребенок адекватно воспринимает окружающую действительность, – одному 10 лет, второму 15.

По стечению обстоятельств мы жили в самом центре событий – рядом с членами Международного олимпийского комитета. Все объехали, все посмотрели. Масштаб госстройки, конечно, впечатляет. Особенно горный кластер. Огромный комплекс отелей, спортивных площадок, транспортного сообщения. Конечно, все создавало впечатление свежеотделанной квартиры, но через пару лет недоделки зарастут травкой, и это будет шикарный курорт.

Организация, обслуживание, безопасность были на высшем уровне. Ничто не вызывало никакого напряжения. Мы нигде не стояли в очереди. Нас ни разу не облаяли. Ничего не украли. На пропускных пунктах, где происходил досмотр, постоянно скапливалось много народу, но до моего 10-летнего сына ни разу не дотронулись пальцем, предварительно не спросив об этом меня.

Я общался с членами МОК, и они сказали, что с точки зрения сервиса, организации они таких Игр не видели. Причем это была оценка не в телевизионных речах, а за стаканом хорошего напитка.

– Что за история приключилась между вашими детьми и хоккеистом Александром Овечкиным?

– Историей это сложно назвать… Но этот случай запомнится моим детям навсегда, думаю, что через годы мы будем со смехом вспоминать об этом. Помните, как все переживали за нашу сборную по хоккею? На следующее утро после поражения от Финляндии мои сыновья встретили в парке Овечкина. Старший подошел, попросил сфотографироваться, тот согласился, а в это время мимо проходил младший сын и сказал, что с проигравшими фотографироваться не будет. Александр к этому отнесся позитивно, обменялся шутками со старшим сыном… Поэтому фотографии моих детей с Овечкиным, к сожалению, нет. Кстати, старший до сих пор об этом жалеет, особенно после чемпионата мира по хоккею.

– На чемпионат мира по футболу случайно не собираетесь?

– На тот, который сейчас проходит в Бразилии, не получилось поехать. А на следующий, который пройдет через четыре года в России… Если туда мой старший сын попадет, то, конечно, поеду. Он занимается в школе «Томи», в прошлом году на чемпионате России стал лучшим вратарем в своей возрастной группе, и вот я в течение года отбиваюсь от московских селекционеров. Дело в том, что он должен сделать выбор: либо футбольная карьера, либо образование. Он сейчас готовится к серьезной учебе в Лондоне. Впрочем, пока он думает, что сможет это совместить.

– Где узнаете новости, какие СМИ предпочитаете?

– Телевизор всегда работает фоном – «Россия-24» или РБК. Газеты практически не читаю, раньше любил «Коммерсантъ», пока оппозиционность там не стала преобладать над мыслью. О местных событиях узнаю из «Томских новостей». Иногда читаю журналы. Основной поставщик информации, конечно, Интернет. Но не какие-то конкретные сайты, а первые страницы поисковиков – «Рамблер», «Яндекс». Минут 40 или час в день – и хватит. В последнее время стал просматривать сайт Russia Today.

– Какие фильмы смотрите, какие книги читаете?

– Не могу сказать, что большой фанат кинематографа. Но стараюсь водить детей на все более-менее интересные премьеры. Книги – самые разнообразные, по настроению. Было время, увлекался Акуниным. В последнее время взялся за Бердяева, взрослею, видимо… Очень много времени уходит на не очень осязаемые вещи. Хочу, как мой коллега из Тюмени, начать ездить в командировки в Москву на поезде. Закрываться на два дня в купе и читать.

СПРАВКА «ТН»

Андрей Сальников родился в 1972 году в Томске. В 1995 году окончил физико-технический факультет Томского государственного университета, в 1996 году – экономический факультет ТГУ.

С 1994 по 2006 год работал в Сбербанке России, где прошел путь от специалиста до и.о. управляющего отделением.

В 2006 году пришел в Промсвязьбанк на должность начальника отдела корпоративных клиентов Томского филиала. В том же году был назначен заместителем управляющего филиалом. В 2007 году стал заместителем управляющего по развитию розничного бизнеса. В августе 2009 был назначен управляющим Томским филиалом Промсвязьбанка.

В 2012 году прошел обучение в Чикагской Школе бизнеса (The University of Chicago Booth School of Business).

Женат, воспитывает двоих детей.

По итогам 2012 и 2013 годов Промсвязьбанк признавался победителем премии «Финансовый престиж» в номинациях «Лучший интернет-банкинг» и «Лучшее интернет-обслуживание».

Цифра

30 тыс. томичей на текущий момент являются клиентами Томского офиса Промсвязьбанка.

10 лет на службе у томичей

- Июнь 2004 года – филиал Промсвязьбанка начал работать в Томске.

- Февраль 2007 года – банк открыл второй офис в Томске.

- Июнь 2008 года – кредитный портфель банка превысил 4 млрд рублей.

- Август 2008 года – открытие третьего офиса.

- Май 2010 года – выпущена 10-тысячная зарплатная карта для сотрудников организаций – партнеров Промсвязьбанка.

- Январь 2011 года – здание-памятник архитектуры федерального значения «Михайлов и Малышев» открылось после реконструкции, став новым офисом томского филиала Промсвязьбанка.

- Декабрь 2011 года – пассивы клиентов офиса превысили 1,5 млрд рублей, томский офис стал лучшим филиалом по розничному бизнесу филиальной сети Промсвязьбанка и вошел в топ-2 самых прибыльных филиалов в сети банка.

- Май 2012 года – открытие четвертого офиса в Томске.

- Ноябрь 2013 года – открытие VIP-офиса для состоятельных клиентов.

- Декабрь 2013 года – пассивы клиентов офиса превысили 3 млрд рублей.

- Январь 2014 года – открытие пятого офиса в Томске.

Aрт-уклон

Промсвязьбанк известен в Томске своими многочисленными социальными проектами. В частности, при участии банка в театре куклы и актера «Скоморох» был поставлен спектакль «Фантазеры» в рамках проекта «Постановки начинающих режиссеров и художников в российских театрах кукол «Мы ищем таланты». Но самым душевным, самым насыщенным проектом Андрей Сальников называет арт-холл Леонтия Усова, который открылся в томском офисе Промсвязьбанка в июле прошлого года. Теперь там представлены как известные, так и новые работы заслуженного художника России.

– Для банка такой проект необычен и интересен, – считает Леонтий Усов. – Мне же приятно, что в Томске уже почти год функционирует моя выставка с регулярно меняющейся экспозицией. Причем сделана она со вкусом: правильно подобран свет, сделаны хорошие подставки и главное – само здание очень хорошо подходит для таких вещей. Наверное, и клиентам Промсвязьбанка приятно, что их финансовая организация осуществляет столь благородную миссию, а у руководства есть вкус к искусству.

В Томске прошел XIV федеральный Сабантуй

Витилина Михетко, Елена Штополь

В минувшие выходные наш регион на два дня превратился в мировой центр татарской культуры. Отметить XIV федеральный Сабантуй в Томск приехали более тысячи гостей из разных регионов России. 14 июня в БКЗ состоялся большой концерт мастеров искусств Татарстана и Томской области. 15 июня праздник переместился на стадион «Труд» и в Городской сад, где прошли творческие и спортивные состязания, фестиваль национальных культур «Дружба народов», ярмарки мастеров и массовые театрализованные представления. Специально на празднование Сабантуя в Томск приехал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Танцы на футбольном поле