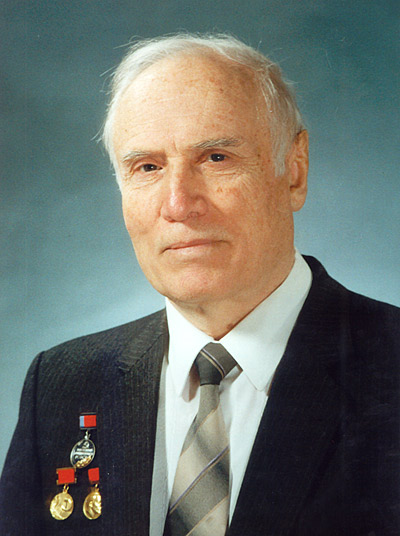

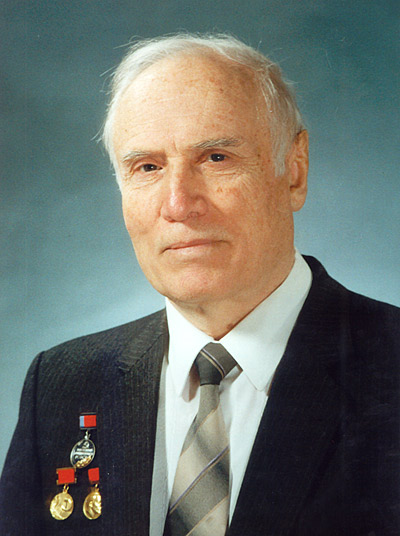

Родился 13 января 1928 года в с. Клочнево (Прибайкальский район Бурятской АССР) в семье крестьян. Как многие дети военного времени, окончив 8 классов, стал работать – на строительстве авиационного завода в Улан-Удэ. Cначала был разнорабочим, с 1943 года – плановиком: ему дали лошадь и бричку, он встречал важных областных чиновников, возил их по леспромхозам и комбинатам. В 1944 году, поступив в Иркутский авиационный техникум, днем учился, а ночами стоял у станка. Окончив учебу, стал мастером на авиационном заводе в Улан-Удэ.

Родился 13 января 1928 года в с. Клочнево (Прибайкальский район Бурятской АССР) в семье крестьян. Как многие дети военного времени, окончив 8 классов, стал работать – на строительстве авиационного завода в Улан-Удэ. Cначала был разнорабочим, с 1943 года – плановиком: ему дали лошадь и бричку, он встречал важных областных чиновников, возил их по леспромхозам и комбинатам. В 1944 году, поступив в Иркутский авиационный техникум, днем учился, а ночами стоял у станка. Окончив учебу, стал мастером на авиационном заводе в Улан-Удэ.

В 1949-м поступил в Ленинградский институт авиационного приборостроения. Получив диплом, где среди пятерок красовалась лишь одна четверка (не сошелся характером с преподавателем по начертательной геометрии), был поставлен перед выбором: Москва, Арзамас или Томск.

Выбрал Томск, куда поехал с молодой женой Лидой, чтобы работать в филиале Всесоюзного НИИ электромеханики. Так началась новая, самая интересная, трудная и долгая страница жизни Петра Голубева.

Инженер, заведующий лабораторией, начальник отдела, заместитель директора по науке… В 29 лет стал генеральным директором – стремительный взлет!

С именем Голубева связывают превращение НИИ электромеханики в НПЦ «Полюс» (переименование произошло в 1980 году). Одно из крупнейших в стране предприятий, где производилась аппаратура для космических исследований, было городской загадкой. Все знали, что делают там что-то секретное, военное и связанное с космосом. И деньги мнились, конечно, «великие тыщи». «Да ничего особо секретного у нас не было, – сердился Петр Васильевич. – И «Полюс» принадлежал не военно-промышленному комплексу, а Министерству электротехнической промышленности, где деньгами нас не баловали».

Слыл строгим, но справедливым руководителем. Занимая должность директора, Голубев не забывал о социальных вопросах – строил жилье для сотрудников, оказывал материальную поддержку. Лично руководил созданием и внедрением в промышленность многих новых приборов и систем, а также исследованиями по целому ряду принципиально новых направлений.

Занимался научной деятельностью. Под его редакцией вышло 10 научных сборников, он автор ряда научных статей и монографии. Активно участвовал в общественной жизни Томска.

В начале 1990-х ушел с предприятия по собственному желанию, написав в заявлении, что не согласен с экономической политикой государства. Потом вернулся в качестве заместителя главного конструктора.

Дважды его представляли к званию Героя Социалистического Труда и дважды отклоняли на уровне Томского обкома – слишком принципиальный был характер у Петра Васильевича. Награжден орденами «Знак Почета» (1961), Ленина (1969), Октябрьской Революции (1983), медалями СССР и Федерации космонавтики. Лауреат Государственной премии СССР (1977), Ленинской премии (1987). Заслуженный машиностроитель РФ (1994).

Звание почетного гражданина Томска Петру Голубеву было присвоено 14 апреля 2003 года.

Рассказать о легендарном руководителе «Полюса» и нынешних планах предприятия «ТВ» попросил Владимира Гладущенко, генерального директор ОАО «НПЦ «Полюс».

– Петр Васильевич был человеком замечательной «космической» эпохи и к тому же одаренным и чутким руководителем. Он дал предприятию мощный импульс к развитию. «Полюс» участвовал во всех космических программах СССР: от полета Юрия Гагарина до исследования других планет и кометы Галлея. С участием его продукции взлетали ракеты и искусственные спутники Земли. Расскажите об этом подробнее…

– По примерным подсчетам, 85–90% российских спутников оснащены нашей аппаратурой. А если учитывать комплексы автоматического управления режимами работы систем электроснабжения космических аппаратов для оптимизации режимов солнечных и аккумуляторных батарей, а также вторичные источники питания, то можно сказать, что изделия «Полюса» имеются на всех российских космических аппаратах. В советские времена эту продукцию выпускали пять серийных заводов. Сейчас, к сожалению, остались только три – ТЭТЗ, «Октябрь» в Каменске-Уральском, а также наш опытный завод.

– Золотое время «Полюса» пришлось на середину 1950-х – начало 1980-х годов, когда СССР, мощная космическая держава, активно развивала это направление. Но потом грянула перестройка. Как пережил завод трудные времена?

– Наше предприятие не было «монокультурным», спектр деятельности широк, поэтому мы смогли сохранить «Полюс» с минимальными потерями. Мы перешли на самоокупаемость и самофинансирование еще в 1988 году – эффективность труда и другие экономические показатели позволили не зависеть от государственных вливаний. В конце 1990-х нам удалось заключить контракт с французами – участвовали в программе создания спутника Sesat. Он должен был бороздить небесные просторы 10 лет, но летает уже 12-й год, заказчики претензий к нам не имеют. Несмотря на то тяжелое время, аппаратура была создана надежная. А предприятие решило финансовые проблемы, оставшиеся в наследство после августовского дефолта 1998 года.

– А как сейчас обстоит дело с международным сотрудничеством?

– Хорошо. Мы выполняем работы по заказам Франции, Израиля, Индонезии, Канады, Белоруссии и Казахстана. Производим несколько типов продукции. Во-первых, продолжаем сотрудничать с оборонкой – выполняем заказы для подводников и авиаторов. Во-вторых, по-прежнему актуальна космическая программа – ее можно назвать программой и настоящего, и будущего, поскольку решаются сегодняшние задачи, но с заделом на завтрашний день. Например, мы продолжаем лунное направление деятельности, не забывая об освоении дальнего космоса – Венеры и Марса.

Наверняка многие слышали такие названия автоматических космических аппаратов, как «Молния», «Галс», «Экспресс-А», «Экспресс-АМ», «ГЛОНАСС-М», «ГЛОНАСС-К», «Ямал-300», «Спектр-Р», «Электро-Л», «Фобос-Грунт», «БелКА», КаzSat. Но не все знают, что на них используется томская, разрабатываемая и производимая в НПЦ «Полюс» техника.

– То есть «Полюс» по-прежнему верен космической программе?

– Так, но не совсем. Мы занимаемся созданием приборов для исследования космоса, но не ограничиваемся этим. Производим технику самого разного назначения, в том числе для нефтегазового и теплоэнергетического комплекса. Например, наши автономные водогрейные котлы для разных видов топлива, используемые в системе ЖКХ, успешно заменяют громоздкие и затратные электростанции.

Мы делаем бесшумные кондиционеры и холодильные установки (последние пока существуют только в виде опытных образцов). Наше литейное производство, удовлетворяющее самым современным требованиям, предлагает мелкосерийные или единичные образцы. Обычно их заказывают представители малого бизнеса. А одно из самых актуальных ноу-хау – создание новых материалов для подшипников скольжения. В мире сейчас настоящий бум по подшипникам такого типа, ведь старые подшипники, к которым все привыкли, уже давно исчерпали себя по точности, шумности и износостойкости. В новых подшипниках используются совсем иные принципы, например магнитные подвесы.

– Если сравнить производство времен Петра Васильевича Голубева и современное состояние предприятия по человеческому фактору, какая картина получится?

– Раньше предприятие было более многочисленным – свыше 3 тыс. человек, сейчас – почти в полтора раза меньше, чуть более 2 тыс. Но это не повод для расстройства, потому что растет производительность труда, активно ведется научно-исследовательская работа, а на нашем производстве можно осуществить все виды технологических процессов: от простых до самых сложных.

Как правило, с предприятием знакомятся еще студентами третьего курса, когда проходят производственную практику. Есть возможность включиться в работу над серьезным проектом, а потом продолжить ее уже в качестве молодых специалистов. «Полюс» всегда оказывал и оказывает поддержку выпускникам с красным дипломом, аспирантам, докторантам, соискателям, а также кандидатам и докторам наук. Помогаем материально и с приобретением жилья.

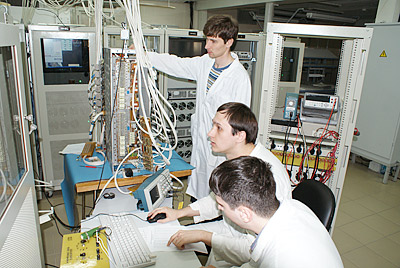

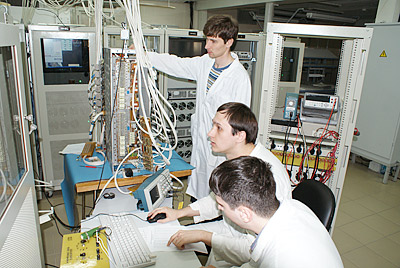

Молодые специалисты активно участвуют в научной деятельности. В частности, на самом «Полюсе» состоялась 18-я научно-техническая конференция, а в 2011 году молодые ученые представили 20 докладов на конференции, проходившей в головном предприятии – ОАО «ИСС». Семь из этих докладов были признаны лучшими. Три сотрудника «Полюса» в 2011 году защитили кандидатские диссертации.

Не удивительно, что текучка на «Полюсе» менее 3%! Не удивительно и то, что в 2010–2011 годах «Полюс» стал победителем в региональном конкурсе «Лучшая инновационная организация».

Молодые разработчики внимают наставнику

Отработка энергообразующей аппаратуры для нового поколения КА «ГЛОНАСС»

Подготовка к испытаниям в климатической камере

ФОТО ИЗ АРХИВА НПЦ «ПОЛЮС»

Справка «ТВ»

«Полюс» сегодня ведет разработку и поставку аппаратуры для космических аппаратов по ряду направлений:

– по системам электроснабжения КА,

– по системам питания и управления электроракетными двигателями для коррекции орбит КА,

– по электромеханическим исполнительным органам для ориентации КА в космическом пространстве,

– по приборному электроприводу КА,

– по источникам питания для систем управления КА.

Елена Петрова, учредитель благотворительного фонда им. Алены Петровой:

Елена Петрова, учредитель благотворительного фонда им. Алены Петровой: