Эту игру считают прабабушкой бейсбола и крикета. И хотя названия иностранных вариантов игры с мячом и битой сегодня более известны, чем их русский аналог, лапта продолжает жить – в глубинке и не только.

Субботний вечер

Суббота, пасмурный осенний выходной, в который так хочется остаться дома. К дверям северской спортивной школы «Русь» один за другим подходят ребята и смеющиеся девчонки со спортивными сумками – через десять минут у игроков в лапту начнется тренировка.

Суббота, пасмурный осенний выходной, в который так хочется остаться дома. К дверям северской спортивной школы «Русь» один за другим подходят ребята и смеющиеся девчонки со спортивными сумками – через десять минут у игроков в лапту начнется тренировка.

Народный вариант этой игры был знаком жителям области издавна, а вот спортивная лапта стала активно развиваться в окрестностях Томска только в конце 1990-х. Сегодня в числе играющих немало команд из далеких районов (Каргасок, Стрежевой и др.). Это легко объяснить доступностью игры, для которой достаточно обычной спортивной одежды, минимума инвентаря (теннисные мячи и биты), школьного спортивного зала или ровной площадки на улице.

– Кроме того, лапта – это очень интересно и весело, – смеется Виктор Синяшкин, тренер спортивной школы «Русь». Он выглядывает из зала, чтобы поторопить девчонок на тренировку. – Это подвижная, очень азартная игра, к тому же командная – а значит это общение, конечно школьникам это нравится.

Два в одном

В спортивном зале стоит непрекращающийся стук мячей – перебрасывая их друг другу, ребята разогреваются перед началом занятий. Иногда мячи отскакивают вкось, кому-то в лоб или в плечо, подлетают до потолка.

Игра требует от спортсменов резкости, хорошей реакции, скорости. Мячик маленький, его еще надо поймать, попасть по нему битой – это, кстати, не сразу у всех получается. Хорошо развивается здесь и мышление:

– Я считаю, человек, занимающийся игровыми видами спорта, развивается больше, потому что во время игры задействованы несколько качеств сразу, – говорит Виктор Юрьевич. – Это не только скорость передвижения, но и молниеносное просчитывание своего следующего действия, тактики игры.

Со школьной скамьи

Обычная тренировка помимо общей разминки состоит из специальных упражнений, где отрабатываются броски и ловля мяча, точные пасы, быстрое осаливание. После этого ребята тренируют подачи – удары битой по мячу, в конце – игровая практика. Правил в русской лапте много, и разобраться в них с первого раза не так просто.

– По сравнению с древней игрой в спортивной лапте закрепилось немало изменений, – рассказывает тренер. – Сегодня это уже не просто русская лапта, где одно главное правило: «бей – беги», появилось много тонкостей, которые надо знать. Обычно ребенку, чтобы освоиться в игре, нужно месяца 3–4, зато потом он полностью «въезжает», начинает находить какие-то свои хитрости – за уши не оттащишь.

Как правило, на уроках физкультуры к лапте ребят начинают приобщать класса со 2–3-го, не раньше. Сам Виктор Юрьевич так и попал в этот вид спорта – со школьной скамьи:

– Меня затянул учитель физкультуры, Александр Борисович. Сначала мы играли почти во все – и в баскетбол, и в волейбол, и в лапту. Но последняя оказалась интересней, а может, и получалось больше. После школы, правда, игру забросил: сначала учился, потом служил, а после армии пришел и устроился в спортивную школу, набрал девчонок – они у меня молодцы!

Терпение и труд

Ярослава и Юлия поднимаются на балкон с наигранной опаской: «Ой, а что, говорить что-то надо?» Девушки окончили школу, но расставаться с любимой игрой не собираются – в лапту играют уже больше четырех лет.

Ярослава и Юлия поднимаются на балкон с наигранной опаской: «Ой, а что, говорить что-то надо?» Девушки окончили школу, но расставаться с любимой игрой не собираются – в лапту играют уже больше четырех лет.

– Главное в игре? Бегать, прыгать, ловить, бить… – начинает Ярослава.

– Терпение, – добавляет Юля. – Играем в команде, поэтому очень важно не ссориться и не срываться друг на друга.

– Но это не всегда получается. Просто мы уже играем давно, опыт есть, и когда к нам в команду ставят новеньких, школьниц еще, которые только-только начинают играть, волей-неволей на них срываешься. Вот умом понимаешь, что не может получаться все и сразу, но все равно кричишь.

Из сильной команды, в которой Юля и Ярослава играли раньше, осталось всего четыре человека. Сейчас девчонки готовятся к чемпионату области, который состоится на осенних каникулах.

– Самые главные конкурентки у нас – это девчонки из Каргаска, но они неохотно с нами встречаются, может, боятся? – говорит Ярослава. – Вообще по стране не так давно начали играть в лапту, еще несколько лет назад мы и на России многих выигрывали легко, теперь появилось много хороших команд, готовиться надо серьезней.

«Эта народная игра – одна из самых интересных и полезных игр. В лапте нужны находчивость, глубокое дыхание, верность своей партии, внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и лентяям в этой игре нет места».

Александр Куприн

Только факты

– Упоминания о лапте найдены в древних русских летописях, а сохранившиеся мячи и биты были обнаружены при раскопках древнего Новгорода в слоях, датируемых XIV веком.

– Во времена Петра I русскую лапту использовали в качестве средства для физической подготовки солдат Шевардинского, Преображенского, Семеновского полков.

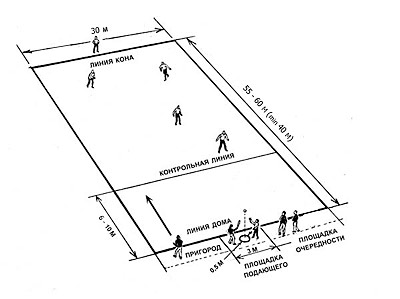

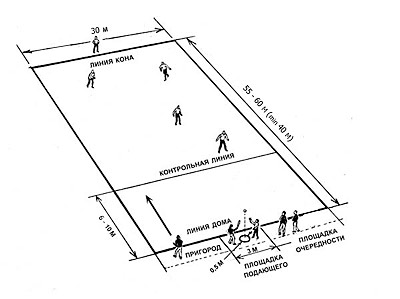

Правила игры

Площадка для большой лапты: 30*60м (у мальчиков) и 30*55м (у девочек)

Бита: не более120 см и не менее50 см (стандартная – около80 см), толщина ручки – 3 см

Состав команд: 5 человек в защите и 5 (+ 3 на замене) в атакующей команде

Длительность игры: 4*10 минут в зале, 2*30 минут на улице.

Задача бьющего – отправить мяч на поле противника.

Задача бегущего – убежать за линию кона и вернуться обратно, тем самым заработав для своей команды очки.

Задача игроков защиты – поймать мяч и осалить бегущего. Защита тоже может заработать очко, если поймает мяч до того, как он коснется пола.

Команды меняются сторонами, если сторона защиты осалила бегущего и в полном составе убежала на другую сторону.

Выигрывает команда, набравшая большее количество очков за установленное время.

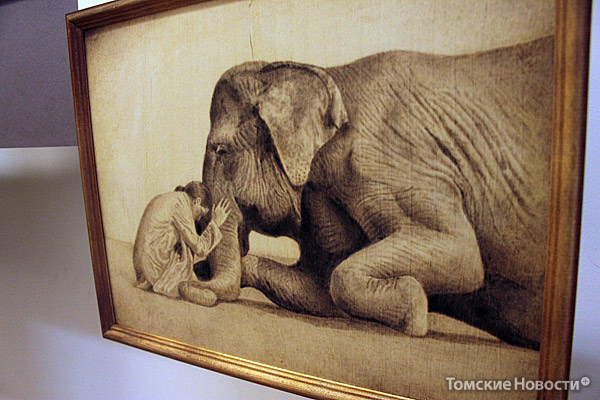

Подпись к фото1

В лапте существуют три разновидности ударов – сверху, сбоку, снизу («из-под юбки»). Отработка ударов по мячу – обязательный элемент тренировки, спортсмены выполняют его с удовольствием

ФОТО: НАДЕЖДА КЕРИМОВА

26 октября 2012 в центральном офисе ОАО «Газпром» прошла встреча председателя правления Алексея Миллера и губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Одним из главных ее итогов стало решение об участии крупнейшей газовой компании мира в создании в Томске образовательно-отраслевого центра газовой промышленности.

26 октября 2012 в центральном офисе ОАО «Газпром» прошла встреча председателя правления Алексея Миллера и губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Одним из главных ее итогов стало решение об участии крупнейшей газовой компании мира в создании в Томске образовательно-отраслевого центра газовой промышленности.

Введение в эксплуатацию пушкинской развязки и возобновление движения по Иркутскому тракту сделали нерентабельными автобусы 34-го маршрута: пассажиропоток уменьшился, выручка упала в два раза.

Введение в эксплуатацию пушкинской развязки и возобновление движения по Иркутскому тракту сделали нерентабельными автобусы 34-го маршрута: пассажиропоток уменьшился, выручка упала в два раза.

Суббота, пасмурный осенний выходной, в который так хочется остаться дома. К дверям северской спортивной школы «Русь» один за другим подходят ребята и смеющиеся девчонки со спортивными сумками – через десять минут у игроков в лапту начнется тренировка.

Суббота, пасмурный осенний выходной, в который так хочется остаться дома. К дверям северской спортивной школы «Русь» один за другим подходят ребята и смеющиеся девчонки со спортивными сумками – через десять минут у игроков в лапту начнется тренировка. Ярослава и Юлия поднимаются на балкон с наигранной опаской: «Ой, а что, говорить что-то надо?» Девушки окончили школу, но расставаться с любимой игрой не собираются – в лапту играют уже больше четырех лет.

Ярослава и Юлия поднимаются на балкон с наигранной опаской: «Ой, а что, говорить что-то надо?» Девушки окончили школу, но расставаться с любимой игрой не собираются – в лапту играют уже больше четырех лет.

После тяжелой болезни безвременно ушел из жизни заместитель генерального директора по недропользованию и развитию ОАО «Томскгазпром», вице-президент по недропользованию ОАО «Востокгазпром» Павел Владимирович МАНГАЗЕЕВ.

После тяжелой болезни безвременно ушел из жизни заместитель генерального директора по недропользованию и развитию ОАО «Томскгазпром», вице-президент по недропользованию ОАО «Востокгазпром» Павел Владимирович МАНГАЗЕЕВ.

Для экспертизы купили сосиски «Молочные», изготовленные по ГОСТу:

Для экспертизы купили сосиски «Молочные», изготовленные по ГОСТу:

Этот жанр издавна притягивал и серьезных исследователей, и неисправимых романтиков. Своими мыслями о настоящем и будущем фантастики во время визита в наш город с «Томским вестником» поделился писатель-фантаст Геннадий Прашкевич.

Этот жанр издавна притягивал и серьезных исследователей, и неисправимых романтиков. Своими мыслями о настоящем и будущем фантастики во время визита в наш город с «Томским вестником» поделился писатель-фантаст Геннадий Прашкевич.