Законна ли инициатива госавтоинспекторов?

На томских дорогах экипажи ГИБДД останавливают машины и прямо на месте проверяют их техническое состояние. Имеющаяся у инспекторов аппаратура позволяет проверить состояние рулевого управления, оценить работу тормозной системы, замерить уровень выхлопных газов. «В общем, ТО у проезжей части», – говорят автомобилисты. Многие задаются вопросом, законна ли активность сотрудников ГИБДД, которых с 1 января отстранили от процедуры проведения техосмотра.

В ГИБДД уверяют: во-первых, функцию контроля за техническим состоянием транспорта с ведомства никто не снимал, во-вторых, фактов выдачи талонов ТО (без технического диагностирования) фиксируется все больше. Страховщики, под крылом которых с нового года находится процедура техосмотра, активность инспекторов называют самоуправством…

Уличный смотр

Людей в форме автомобилисты замечают издалека. На всякий случай сбрасывают скорость и стараются не привлекать к себе лишнего внимания. Взмах «волшебной палочки» – и «жигуленок» вынужденно прижимается к патрульному автомобилю.

– Талон ТО показать? В смысле, ОСАГО? – теряется водитель. – Все имеется!

– Где зеркала заднего вида? – прерывает его энтузиазм инспектор ГИБДД. – Как ТО на такой машине прошел?

– Купил, – признается водитель, – на пункте диагностики не был, документ сразу оформил в страховой.

«Еще один», – констатируют инспекторы. Молодой человек тем временем называет им адрес пункта и страховую компанию, где побывал на «распродаже».

С уличного ТО парень уехал с протоколом – за неудовлетворительное техническое состояние «жигуленка» ему предстоит заплатить штраф.

Следующим останавливают УАЗ.

– Слышал от знакомых, что сотрудники ГИБДД начали тестировать машины прямо на улице, – говорит водитель. – Знаю, что ко мне возникнут вопросы: колеса не по размеру, скажут заменить, остальное вроде в норме.

И все же он с волнением наблюдает за работой инспекторов. Газоанализатор показал, что выхлоп в порядке. Замеряют люфт рулевого управления.

– 10% от нормы – допустимое отклонение, у вас 19%, – демонстрирует показания прибора инспектор ГИБДД. – Движение на такой машине продолжать небезопасно.

УАЗ набит запчастями, водитель уверяет: внедорожник едет на ремонт. Его отпускают.

Контроль и меры воздействия

– Контроль за состоянием технических средств с ведомства никто не снимал – на это есть приказ МВД РФ № 1240 от 7 декабря 2000 года, – разъясняет начальник отдела государственного надзора областного УГИБДД Игорь Басалаев. – Но инспектор может на месте выяснить состояние тормозной системы вашего автомобиля, замерить люфт рулевого управления, уровень выхлопных газов, обратить внимание на резину. Это показатели безопасности.

Пока на томских дорогах работают четыре экипажа, оснащенных необходимыми приборами, но скоро их станет больше. И это не прихоть сотрудников ГИБДД, а потребность сегодняшнего дня: ТО по новым правилам проводится в Томске две недели, и уже зафиксированы случаи выдачи талонов ТО без инструментального диагностирования автомобилей. Такие факты становятся известны как раз в результате работы патрульных экипажей. Нам удалось выяснить адрес, где практикуют выдачу талонов, установить тех, кто их купил. Кстати, пункт техосмотра, где продают талоны, сомнительный: ЗАО открыл некий москвич, и не только в Томске, а сразу почти во всех городах России. Собранную информацию мы передали в прокуратуру и в оперативные службы.

Олигополия

– Законность «смотрин» транспорта, которые инспекторы устраивают на улице, сомнительна, учитывая вывод техосмотра из-под контроля ГИБДД. Ведомство может осуществлять контроль за ТО грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки опасных грузов, и пассажирского транспорта. Легковой личный транспорт останавливать и что-то замерять не уполномочены, – категоричен представитель компании «Росгосстрах» Вадим Бурмистров. – Водителям советую это запомнить. Если техническое состояние их машины становится объектом внимания инспекторов, пусть проверяющие покажут (дадут прочитать) документ, на который ссылаются. Если таковой существует, почему-то об этом знают только сотрудники ГИБДД?

– О камне в огород страховых компаний – фактах «распродажи» талонов – мне неизвестно, – продолжает Бурмистров. – Для удобства клиентов Росгосстрах взял на себя формальные действия по внесению в бланк талона ТО данных клиента, не связанных с проведением технического диагностирования транспорта. Согласно договорам о сотрудничестве с операторами ТО, «Росгосстрах» получает от них бланки талонов, выполняет предварительную документальную работу: оформляет договоры на проведение ТО и квитанцию на оплату, частично заполняет бланки ТО для своих клиентов. Первичное заполнение бланка талона ТО производится только в отношении клиентов, которые изъявили желание при прохождении очередного ТО воспользоваться услугами нашего партнера. При этом клиент ставит свою подпись под обязательством пройти полный технический осмотр у аккредитованного в РСА оператора. Выдаваемый клиенту бланк талона является предзаполненным. Такой подход позволяет максимально сэкономить время клиентов и упростить для них процедуру прохождения технического осмотра автомобиля.

– На мой взгляд, под налетом скандальности (информация о «распродаже» талонов ТО) скрывается совсем другая правда: сложившаяся в этой сфере олигополия – рынок поделен между существующими игроками – владельцами станций ТО, – размышляет Вадим Бурмистров. – Доходы собственников линий ТО много лет были стабильны, и они не хотят ими делиться с другими предпринимателями, которые теоретически тоже могут открыть диагностические пункты. Отсюда и истерика. И своими проверками сотрудники ГИББД, по сути, поды-грывают существующим участникам рынка. Поэтому и пошли разговоры про странного столичного частника – ЗАО «Техосмотр». Впервые за много лет на томский рынок зашел совершенно новый оператор, и его уже пытаются задушить.

– Ни для кого не секрет, что Томску недостаточно имеющихся пунктов ТО, их должно быть как минимум втрое больше, – заключает Бурмистров, – тогда будет конкуренция, исчезнут очереди, улучшится сервис, появятся дополнительные, возможно, даже бесплатные услуги.

P.S. Томский конфликт – отголосок федерального. Действия «Росгосстраха» и его партнера по ТО – ЗАО «Техосмотр» породили шквал обвинений от «старых» операторов техосмотра во многих регионах России. Волна возмущений, совещания федерального уровня привели к первым результатам: в Российском союзе автостраховщиков назначены перевыборы, ревизионные службы собираются проверить, насколько законно действовали «Росгосстрах» и его партнер.

СКАЗАНО

Игорь Басалаев, начальник отдела государственного надзора областного УГИБДД:

– Если владелец имеет талон и полис ОСАГО, но у инспектора есть замечания по техническому состоянию авто, автомобилиста ждет штраф (КоАП ч. 1, 2

ст. 12.5). К примеру, управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой или рулевым управлением влечет наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей.

Вадим Бурмистров, представитель компании «Росгосстрах»:

– То, что сейчас происходит в нашем городе, как, впрочем, и в масштабах страны, называется борьбой коррумпированной системы операторов техосмотра с новой реформой.

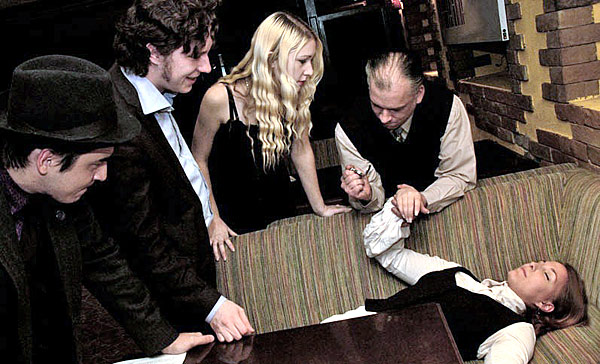

24 января, Кузовлевский тракт. Инспектор прямо на месте проверяет люфт рулевого управления, резину

Владельцы станций техобслуживания заинтересованы в сохранении своих долей на рынке. Несмотря на то что процедура ТО подешевела (535 вместо 700 рублей), доходы частников возросли. До реформы на станциях оставалось лишь около 400 рублей с машины (остальное – госпошлина). Теперь частнику достается вся сумма за ТО.

Учитывая, что с 1 января четко регламентировано время прохождения ТО (для легковых авто – не более 30 минут), можно посчитать реальную пропускную способность имеющихся в Томске станций.

В Томске пять пунктов ТО. Работают они в среднем 12 часов в день. Если исходить из того, что на осмотр одной машины тратится 30 минут, получается, что за год (это 18 720 рабочих часов в год) они могут принять чуть более 37 тыс. автомобилей. В Томске ТО ежегодно проходят не менее 110 тыс. авто (данные ГИБДД и страховых компаний)…

Наступления 2011 года томские промышленники ждали с тревогой, пугали грядущая либерализация цен на электроэнергию и рост социальных отчислений. Каким прошедший год стал для действующих производств? Чего было больше – потерь или приобретений? Какие сюрпризы ожидают реальный сектор нынче? Эти вопросы журналисты «ТН» адресовали гостю редакции – заместителю губернатора, начальнику департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области Андрею Трубицыну

Наступления 2011 года томские промышленники ждали с тревогой, пугали грядущая либерализация цен на электроэнергию и рост социальных отчислений. Каким прошедший год стал для действующих производств? Чего было больше – потерь или приобретений? Какие сюрпризы ожидают реальный сектор нынче? Эти вопросы журналисты «ТН» адресовали гостю редакции – заместителю губернатора, начальнику департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области Андрею Трубицыну

На веб-сайте Росрыболовства для публичного обсуждения размещен проект закона о любительском рыболовстве. Одновременно ведомство подготовило законопроект по изменению скандальной 24-й статьи ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов», вызвавшей в стране волну митингов. Плата останется только за лов по лицензии ценных пород рыбы: в Томской области это стерлядь, муксун, нельма и пелядь.

На веб-сайте Росрыболовства для публичного обсуждения размещен проект закона о любительском рыболовстве. Одновременно ведомство подготовило законопроект по изменению скандальной 24-й статьи ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов», вызвавшей в стране волну митингов. Плата останется только за лов по лицензии ценных пород рыбы: в Томской области это стерлядь, муксун, нельма и пелядь.

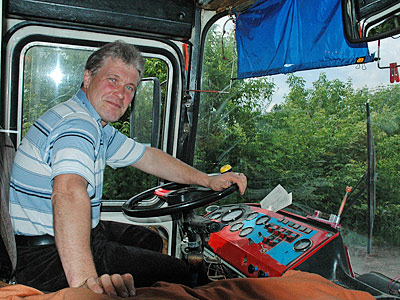

Поработав на муниципальных направлениях, маршрутник Владимир Копаница согласился с позицией мэрии: «Надо что-то менять»

Поработав на муниципальных направлениях, маршрутник Владимир Копаница согласился с позицией мэрии: «Надо что-то менять»

«Весь комплекс вопросов»

«Весь комплекс вопросов»