— Называй меня на «ты», пожалуйста! Когда ко мне обращаются на «вы», я чувствую себя старой, — радостно улыбаясь, говорит она на русском со смешанным — немецким и еврейским — акцентом.

Зная, что в иврите нет обращения на «вы», и в Израиле «ты» говорят всем – от малыша до премьер-министра, я все же с трудом преодолеваю сибирскую, российскую привычку.

Маргит потрясающа! Она смеется, она примеряет мою кружевную шляпку, она готова сесть за пианино и сыграть что-то любимое, она говорит, что сделала маникюр и теперь хочет снова покрыть ногти неярким лаком. Предложив помочь, беру в свои руки ее ладонь и вижу, что один из пальцев покалечен: нет кончика фаланги. — Эта метка оттуда — из юности, с заготовки пихтовой лапки, — предполагаю я, и она подтверждает мою догадку.

— Хорошо, что у меня вырос такой вот коготок и я потом снова могла играть на аккордеоне и фортепиано, — поясняет она и снова смеется: — Я всегда говорила, что я одной ногой в могиле буду, а другая будет танцевать.

Четыре разные жизни

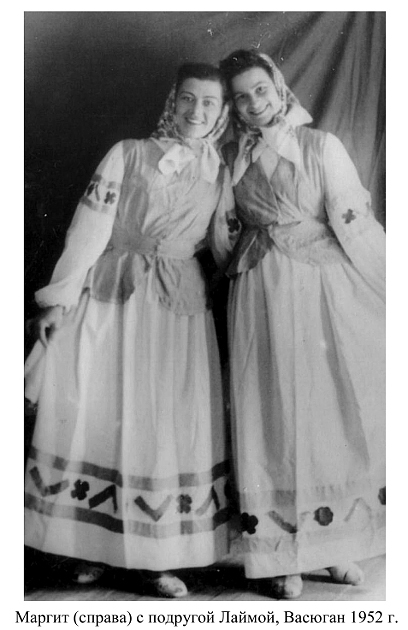

Маргит Бартфельд-Феллер родилась в 1923-м. Ее долгая — 91 год! – жизнь словно вместила четыре разные жизни. Даже имена разные: на Васюгане ее звали Машей и Марусей, в Томске — Маргаритой Борисовной.

Счастливое детство и благополучное отрочество в Черновцах на Западной Украине. Начавшаяся в июне 1941-го ссылка в Нарымский край, где в деревушке Красноярке на Васюгане похоронили тяжело умиравшего отца, где маме, самой девушке и младшему брату Отти приходилось бороться за жизнь (Отмар Бартфельд и сейчас живет в Томске). Это время не было годами одних только лишений и уныния. Природный оптимизм позволял ей замечать красоту природы, находить радость в каких-то мелочах. И любовь была к такому же сосланному, ее земляку Курту Бартфельду, и счастливое замужество.

Годы, проведенные в Томске, где она вела музыкальные занятия в детсадах и детдоме, где стала ветераном труда, заслуженным работником просвещения, автором десятков милых детских песен. Песни с ее музыкой на стихи Корнея Чуковского, Ирины Токмаковой, других детских поэтов были изданы институтом усовершенствования работников образования как сборник с пометкой «В помощь музыкальным работникам детских садов». Кто знает, может быть, их до сих пор поют в каком-нибудь из томских дошкольных учреждений?

Отъезд в 1991-м с дочерью в Израиль, после которого началась еще одна страница судьбы.

Начать в 73

Она могла бы быть обычной тель-авивской пенсионеркой из тех благополучных старичков и старушек, которые пьют кофе по утрам в открытых кафе, ходят быстрым спортивным шагом по дорожкам парков, встречаются в своих клубах для пожилых людей. Однако судьба распорядилась по-другому.

— Маргит, ты можешь писать. Попробуй! — еще в Томске посоветовал ей старый друг писатель Вадим Макшеев.

В восьмидесятые годы Вадим Николаевич собирал воспоминания товарищей по несчастью, бывших спецпереселенцев для книги «Нарымская хроника» и обратил внимание на то, как она ярко рассказала о пережитом.

Напутствие мастера она вспомнила много позже, в Тель-Авиве, когда с ней познакомился профессор из Германии Эрхард Рой Винн. Теперь она, посмеиваясь, вспоминает, как отказывалась от первой встречи с немецким ученым. Причину нашла какую-то нелепую – то ли обед, то ли ужин готовить надо. Эрхард Рой Винн стал вторым человеком в жизни, убеждавшим Маргит писать воспоминания. И убедил. В 1996 году он помог выпустить ее первую книгу «Остаться человеком» (начинающему автору было 73 года!) и стал издателем всех остальных. «Рана памяти», «И прошедшее не уходит», «Цветы из пепла», «Непотерянные», «Отзвуки»…

Недавно вышла одиннадцатая – «Зельма». В ней Маргит рассказывает о своей подруге юности Зельме Меербаум-Айзингер: «Нам было по 18 лет. Нашу семью депортировали перед самой войной, а Зельму немцы отправили из Черновцов в лагерь Михайловка. Она умерла там в 1942 году. Я рассказала о ней, композитор Давид Кляйн написал песни на стихи Зельмы, выпустили диск, и теперь о моей подруге знает весь мир».

Она уже не может ездить так, как раньше, в сопровождении дочери на литературные встречи в Черновцы, в Германию. Однако продолжает работать. Макет еще одной книги, присланный на вычитку, лежит на столе в ее квартире.

Сегодня израильтянку Маргит Бартфельд-Феллер называют одной из писательниц, уже вошедших в историю немецкоязычной еврейской литературы. Ценят то, что ее рассказы сделали общим достоянием детали ссылки и пребывания в Сибири буковинских евреев. Благодаря прекрасному переводу Эллы Грайфер ее книги издаются и на русском языке.

Приводим отрывок из книги «И прошедшее не уходит»

Июнь 1941 года. Нескончаемый состав резко дернулся и остановился. Конвойные солдаты отпирали и раздвигали двери теплушек. С испугом, но и с любопытством и с облегчением после 14 суток принудительного путешествия в грязных, вонючих вагонах мы высыпали наружу. Поезд стоял на запасном пути пересыльного лагеря Черемошники Томской области. Нас уже поджидали дощатые бараки с деревянными нарами. Приятно было выбраться из душного вагона, но мы еще не подозревали, что предстоит встреча с целой армией кровожадных, откормленных клопов.

И, хотя все страшно устали после кошмарного этапа, в бараках нам не суждено было обрести покой. Стоило только растянуться на нарах, как сон прогоняли уколы, жжение, зуд… Сперва я даже не сообразила, что это такое, но, едва задремав, я снова ощутила это колюче-зудящее «нечто».

Молодежь, в том числе и я, повыскакивала из отвратительных, душных бараков и побежала к берегу реки Томи. Тут мы перезнакомились (а потом и подружились). Мы прислушивались к тихому, монотонному плеску воды, глядели на скрывшуюся за облаками полную луну и никак не могли уразуметь, что это сказочное, голубовато-призрачное сияние означало ночь.

Да, прежде мы не знали коротких северных ночей с их поздними сумерками и ранним рассветом – почти как знаменитые петербургские белые ночи. Сидели тихо, чтобы ни словом, ни жестом не спугнуть это колдовское очарование. Лишь когда наваждение стало понемногу рассеиваться, я догадалась, что ночь прошла.

Прошел месяц. Из Черемошников по темно-коричневой, цвета кофе, воде реки Васюгана к высокому берегу подошел пароход и высадил 20 семей черновицких евреев. С чувством полной неопределенности и безысходности карабкалась я вместе со всеми вверх по глинистому, размытому дождями склону крутой горы к деревушке Красноярке.

Странное впечатление произвели на меня обступившие нас местные жители – русские крестьяне, прикрывавшие голову и лицо пропитанными дегтем сетками. Позже я узнала, что это накомарники, защищавшие от комаров и гнуса, немилосердно жалившего нос и глаза, губы и уши. Мы же, новоприбывшие, могли только отмахиваться руками и ногами.

…А Нюра все говорила нам по-русски что-то ласковое, ободряющее, жаль, что мы не могли ее понять, ведь говорили мы тогда только по-немецки… Нюра была сиротой. Когда-то ее родителей тоже сослали в Сибирь в числе тех, кого, в отличие от нас, именовали «старым контингентом». И умерли они от голода, холода и нужды, и Нюра с братишкой Сережей остались одни. Тут уж, плачь не плачь, а пришлось справляться самим, и справлялись они, похоже, неплохо.

Вот и привела Нюра в окруженную обширным огородом избу бездомное наше семейство: маму, папу, Отти и меня. И поняли мы, что Нюра с братом решили приютить нас. Прочие местные крестьяне (из бывших кулаков), напротив, «новый контингент» встречали с ненавистью. Таким надежным домом и убежищем показалась мне Нюрина изба, с такой благодарностью приняла я приглашение к столу, на который она водрузила мисочку картошки в мундире. И лишь взглянув на черную кожуру холодных картофелин, поняла, насколько безвыходно наше положение. Но двое русских ребят, несмотря на молодость, более опытных, переживших куда больше испытаний, чем мы, избалованные достатком горожане, были с нами, желали нам добра, и мы ощущали это.

<…>

Cо временем неловкость прошла. Мы начали понимать друг друга. Привычными стали жесты, слова такого поначалу странного русского языка, знакомыми становились люди. До сих пор не забыла я первого русского слова, услышанного от одной работницы в ответ на окрик надзирателя: «Ладно, ладно», — сказала она примирительно. Потом еще один русский старик утешил меня краткой формулировкой жизненной мудрости: «Привыкнешь или сдохнешь!» Всю глубину этой философии я постигла лишь позже, когда поняла каждое слово, и приняла ее всерьез. Она прибавила мне решимости все преодолеть и выстоять до конца, словно в жилы влился какой-то новый эликсир жизни.

Более полно с записками, раскрывающими светлый характер этой удивительной женщи ны, можно познакомиться в издании «Заметки по еврейской истории» Евгения Берковича http://berkovich-zametki.com/2005/Starina/Nomer1/Feller1.htm.