И газетчики это знают точно

Казалось бы, что может быть общего у районной газеты и специальной военной операции? Откуда нам, в сибирской глубинке, знать, что происходит в горячих точках за тысячи километров? Но так получается, что именно районки ближе всего оказываются к происходящему на Украине. Потому что практически каждого из отправленных на фронт из района бойцов мы знаем в лицо. Это наши родные, соседи, знакомые или, в крайнем случае, знакомые знакомых.

А для нашего «Диссонанса» эти военные события вдвойне чувствительны. Ведь у 50 процентов нашего творческого коллектива мужья несут службу в зоне СВО. Поэтому и за происходящими фронтовыми событиями следим внимательно, и, в силу своей профессии, выпытываем у своих мужчин, все, что только можно узнать. Заочно уже знакомы со многими однополчанами, и даже общаемся с их семьями, хотя все из разных уголков страны: Курган, Тюмень, Ханты-Мансийск, Екатеринбург и, конечно, Томская область. И все стали родными друг другу.

Люди с удивительно большими сердцами…

В Сибири живут отзывчивые люди. Плетут маскировочные сети, готовят домашние быстросупы, собирают посылки с необходимыми вещами и медикаментами для бойцов. И мы стараемся, несмотря на занятость, чем можем, быть полезными для фронта. Многие асиновцы, чьи месячные доходы намного ниже, чем чаевые, оставленные олигархом в ресторане, тратят часть зарплаты на нужды СВО, 80 и 90-летние бабушки, несмотря на ноющие спины и ломоту в пальцах, вяжут носочки, делают розжиги, чтобы нашим мальчишкам было теплее…

Тамара Коновалова и Ольга Иванова – мама и сестра солдата Максима Коновалова, погибшего в 1995 году в Чеченскую кампанию. До сих пор не зажила рана от потери сына и брата, и сегодня они, несмотря на недуги, постоянно помогают нашим ребятам. Шьют белье и рубашки, вяжут чулки для культей в госпиталь.

– Моему мальчику не смогли ничем помочь, так хоть для чужих сыновей сделаем, что сможем, – говорит мама Максима Тамара Сергеевна.

Удивительные люди с удивительно большими сердцами…

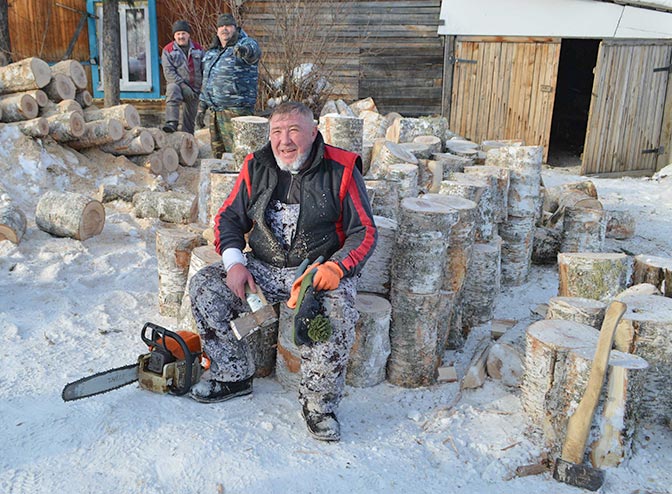

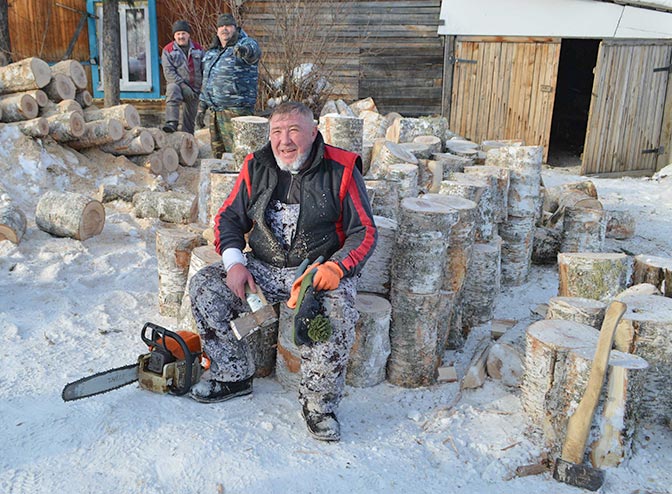

Чтобы семьи бойцов не чувствовали себя брошенными, пограничное и десантное братство берут на себя непосильную для женщин работу по дому: пилят и колют дрова, чистят завалы снега. С ними всегда и глава Асиновского городского поселения Андрей Костенков, сам в прошлом пограничник. Он уже несколько раз сопровождал гуманитарный груз в зону СВО. Разыскивал там земляков, чтобы личные посылки передать. Отправлял, в том числе и за свой счет, необходимые дорогостоящие «навесные» на оружие, средства борьбы с дронами… С одной из таких поездок он привез изъятый у пленного ВСУшника новенький нож со свастикой и выгравированным девизом гитлерюгенда «Blut und Ehre» («Кровь и честь»). Серийный номер на клинке говорил о том, что этим холодным оружием снабжаются солдаты «нового вермахта» – украинцы. А это еще раз доказывает, что нашим ребятам предстоит завершить начатое дело во время Великой Отечественной нашими дедами.

Из мальчиков в мужчины

Но больше всего запоминаются встречи с бойцами, которые приходят домой в отпуск или по ранению. Как-то в редакцию заглянул молоденький крепкий парнишка, на вид лет 20-25-ти. С тросточкой, хромал, нога в ортопедическом приспособлении. Светлый, приветливый, но глаза…Уставший, глубокий и тяжелый взгляд. Нам этот взгляд знаком. Он такой же, как у всех других, на себе испытавших тяготы окопной жизни, впервые увидевшие рядом смерть, и невольно извалявшиеся в грязи войны. Этот взгляд уже не спрятать за улыбкой, и еще много должно пройти времени прежде, чем он станет мягче.

– Что с ногой? – спрашиваю у парня, пишущего на бумажке объявление.

– Обычная производственная травма, – скромно отшутился он.

– Ранение? – не отстаю я.

– Работа такая…

Начинаю ворчать, когда, мол, все это закончится, таким молодым мальчишкам приходится терпеть столь тяжкие испытания…

Ответ удивил:

– Знаете, как раз нам это необходимо. Только там познаются настоящие друзья, понимаешь цену жизни. Только там становишься настоящим мужиком. Смотрю вокруг, в кого мы, пацаны, здесь превратились! Мамкиных сынков, нытиков, гламурных подонков! Слышали: тяжелое время рождает сильных людей. Теперь я понял смысл этих слов.

Женское лицо войны

Не раз от местных волонтеров слышали: «Собираем помощь для раненых, для «Буси». Знали только, что эта женщина работает медиком в зоне боевых действий. А недавно «Буся» (в мирной жизни – Татьяна Краськова) приехала в отпуск, и я уговорила ее на встречу.

Пришла хрупкая, милая, улыбчивая женщина. Ее образ никак не клеился с той волевой, бойкой и прямолинейной «Бусей», о которой не раз приходилось слышать.

– Дома уже больше недели, а я все не могу перестроиться и расслабиться. Видимо, сказываются разные климатические условия: там 1°C, а здесь сразу -25°C. Да и мне уже не «шашнадцать», пятый десяток давно разменяла, – шутит военная медсестра Татьяна Краськова.

Она, мать двоих взрослых детей и бабушка троих внуков (отчего и позывной «Буся» – краткое от бабуси), более 10 лет проработала в местной больнице сначала санитаркой, а потом, после окончания курсов медсестер, стала рентгенологом-лаборантом. Ей бы печь пироги, да с детками нянчиться… Как она решилась пойти на фронт? Многие задаются этим вопросом.

– Отправиться в зону боевых действий думала давно, практически с самого начала спецоперации, – делится она. – Но семья, муж, заботы… взвешивала свои силы и человеческие возможности.

В мае прошлого года Татьяна узнала, что набирают отдельный батальон медиков в зону СВО. И подписала контракт. Мужу, с которым прожили около 30 лет, о принятом решении сказала в последний момент, когда документы были уже на руках. Поговорили по душам, конечно. Но когда дело дошло до отъезда, все обиды остались позади.

– Я еще застала советские времена, когда нас прежде всего учили Родину любить и быть полезными для общества, а потом уж о себе думать, – рассуждает она. – Конечно, перестройка многое в сознании перевернула, но патриотизм, впитанный с молоком матери, в нас все же остался. Посмотрите, кто идет добровольцами? В основном те, кому за 40.

Медико-санитарный батальон Татьяны находится в Луганской области, неподалеку от Кременной. Сюда везут бойцов со сложными ранами – в живот, грудь, голову… Младший сержант Татьяна Анатольевна занимает должность старшей медицинской сестры операционного блока.

– На посту круглосуточно, мы всегда готовы к экстренным ситуациям, – говорит она. – Один случай не выходит из головы. Привезли парня, пришлось ампутировать ногу. А он уже бледный, видно, что крови много потерял. Но держится, пытаемся шутить с ним. Он спрашивает: сестренка, а танцевать я смогу? Говорю ему, что хорошие протезы делают, что после войны обязательно встретимся и станцуем вальс… А он не дожил до утра. Не сдержала, получается, обещание…

А один из пациентов попал в госпиталь уже в четвертый раз. И каждое ранение случалось у него 19 числа. В последний раз пуля снайпера пробила каску в области виска, прошла по касательной под кожей и застряла во лбу. Всю силу удара взял на себя шлем. Фото рентгеновского снимка и селфи с бойцом-счастливчиком на операционном столе уже пришедшим в себя, оставила на память.

Татьяна Анатольевна призналась – когда ехала в учебный центр, не думала, что придется осваивать азы военной науки. Командир батальона попался на редкость требовательным, не терпел неподчинения. Научились маршировать, стрелять, немалый упор делался на физподготовку. Лето, жара, на тебе каска с бронежилетом уставного образца (а это более 20 килограммов), автомат с парой запасных магазинов, да еще несколько бутылок с водой, без нее не выдержишь. И пошли марш-броском, где перебежками, где ползком, километров этак на 5-10…

– Много премудростей пришлось выучить, не одни литр пота пролить во время учений, – вспоминает женщина. – Зачем, казалось, нам, обычным медработникам, это нужно!? Злились на комбата жутко, зверем считали… Пока не приехали в расположение в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Только там поняли, что все, что он от нас требовал, здесь просто необходимо, чтобы выжить самому и не дать погибнуть товарищам. Да, стрелять нам практически не приходится. Но укрываться от прилетов случалось не раз. Раненых таскать – тоже не дюжая выносливость нужна.

За КомБатей хоть в огонь

К слову, о командирах. С одним из них мне тоже посчастливилось познакомиться. Сначала заочно. Много слышала о нём от мужа и от крестного моего сына, которые, узнав, что подполковник в отставке томич Виталий «Удав» снова встал добровольцем в строй, не раздумывая, пошли за ним. Пошли без оглядки, потому что знали о его большом опыте стратега, воина и боевого командира. Свою воинскую карьеру после срочной службы в армии «Удав» начал в 1982 году. За плечами у него Афган, Таджикистан, Чечня… И в декабре 2014-го, когда на Украине после подписания Минских соглашений вдруг вновь возобновились боевые действия, он собрал в Томске команду и выдвинулся на помощь ополченцам на Донбасс. Под контролем ВСУ была главная транспортная артерия, связывающую обе Народные Республики Донбасса, – Дебальцево. Здесь базировались немалые силы националистов, отсюда обстреливались близлежащие населенные пункты. Этот вражеский «клин» между Донецком и Луганском надо было уничтожить любой ценой… В составе одного их формирований ополчения участвовали в Чернухино-Дебальцевской операции.

– Как можно было поступить иначе, когда вновь воспрянувшие фашисты стали бить по нашим городам и селам, по мирным жителям. По своим же жителям, по детям! – негодует комбат «Удав» при встрече, когда впервые почти за полтора года пришел на побывку.

Боевую задачу выполнили, после чего вернулись домой.

С начала спецоперации подполковник Виталий Владимирович сразу знал, что обязательно окажется на Украине снова. Хотя, признаться, не все верили, что он вот так, в свои почти 60 лет, с уже пошаливавшим здоровьем снова уйдет воевать. В начале октября 2022-го ушел добровольцем в период частичной мобилизации. Уже находясь в учебке в Елани, стал созывать старую гвардию.

Один за другим туда же подтянулись томичи, все те, кто был рядом в 2014-м. Все мужчины зрелые, под пятьдесят и старше. В шутку их назвали сводным отдельным батальоном «Старпёры». Каждый прошел не одну горячую точку, потому собирался основательно: свое обмундирование, оборудование, инструменты. И даже машины гнали свои. По опыту знали: лишним точно не будет, на кону – жизни.

– За комбатом и в огонь не страшно, за ним можно слепым котенком идти, – говорят об «Удаве» сослуживцы. Он без новомодных навигаторов работает по нарисованным картам. Легко запоминает местность, просчитывает шаги далеко вперед, налаживает контакт с другими подразделениями, потому что знает, что всегда важна командная работа и слаженность действий. И, в первую очередь, дисциплина. Никаких вольностей не терпит. Сам живёт по совести и с других спрашивает. «КомБатя» – за глаза называют его солдаты, как отца любя и прощая излишнюю строгость…

Такие они – наши герои. Те, кто сегодня действительно являются примером мужества и подражания. Те, с которыми, не задумываясь, ребята идут в разведку.

Многие задаются сегодня вопросом: а верный ли шаг сделала Россия, начав спецоперацию? Удивительно, но каждый из них уверен: иначе поступить было нельзя. Эту войну не мы развязали. И мы со школьной скамьи помним, кто отвоевывал у Османской империи Крым, и брал крепости Причерноморья. Кто осваивал земли Новороссии, воздвигая на месте нескольких хижин большие города. Слава об основателе городов русских князе Григории Потёмкине-Таврическом, сражениях на суше и на воде его современников Суворова и Ушакова не угасла до сих пор. Там наши земли и наш народ!

Автор: Алёна Меренкова, заместитель главного редактора газеты «Диссонанс», Асиновский район

Фото из архива редакции.