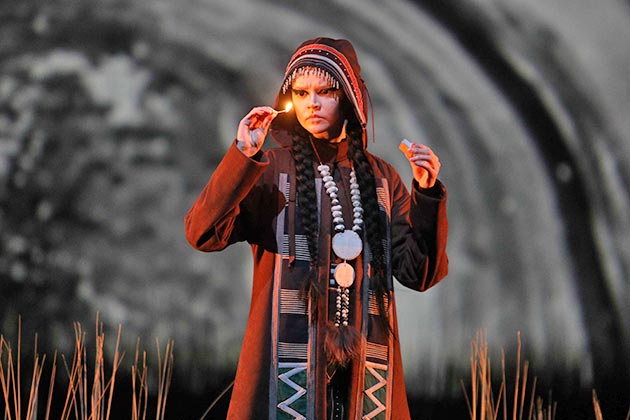

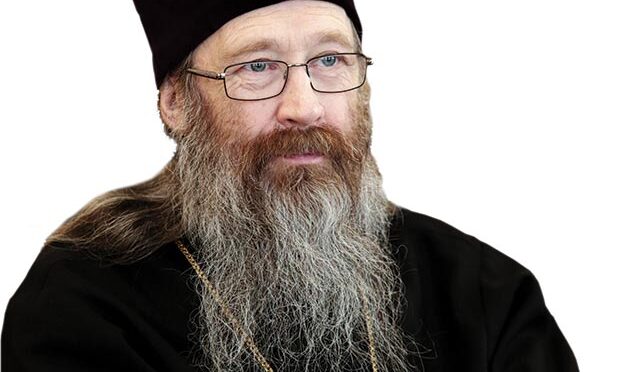

Как меняется духовная жизнь томичей благодаря служению владыки Ростислава

Время собирать камни – эта часть одной из библейских фраз, произнесенных царем Соломоном, ярче всего характеризует период служения митрополита Ростислава на Томской земле. Именно с его назначением начался созидательный процесс духовного развития жителей региона.

27 января митрополиту Томскому и Асиновскому Ростиславу исполнилось 60 лет. Юбилейную дату он отмечал вдали от мирской суеты – на святой земле Иерусалима.

– Владыка, поздравляем Вас с прошедшим днем рождения! Чем удивил Вас Иерусалим и что навсегда останется в Вашем сердце от посещения библейских мест?

– Пять лет назад я посетил святую гору Афон в Греции, после богослужения на ее вершине повстречался с одним известным в России человеком, который отмечал там свое 50-летие. «Какая правильная мысль», – подумал я тогда, а по мере приближения своего 60-летия она все чаще и чаще возвращалась. Так созрело решение посетить святую землю.

Конечно, встретить юбилей в местах, которые связаны с самыми главными страницами евангельской истории, помолиться и совершить богослужения – это большое счастье. Мне повезло участвовать в служении Божественной литургии на Голгофе. Это больше всего меня впечатлило. В день своего 60-летия я предполагал послужить в храме Гроба Господня, но поскольку он пришелся на пятницу, то литургия совершалась именно на Голгофе. Чувства священного трепета до сих пор не покидают, потому что я стоял у престола и видел под стеклянным полом вершину этой Голгофы. Конечно, переживалось в душе все то, что два тысячелетия назад происходило на этом самом месте.

А в воскресный день я все-таки совершил богослужение на месте воскресения Иисуса Христа. Потом были и другие святые места, связанные с евангельской историей. Галилея, Капернаум, вершина горы Фавор, Вифлеем, ну и, конечно же, погружение в воды реки Иордан. Мы уезжали из Томска в минус 32, а там было плюс 32. Завершилась наша поездка посещением древнего монастыря Саввы Освященного в Иерусалиме. Его богослужебный устав является уставом всей Православной церкви.

– В этом году исполняется четверть века, как Вы возглавили Томскую и Асиновскую кафедру. По сути, с Вашим именем связаны все значимые события нового, XXI века в церковной жизни региона. Помните ли свое первое решение или первый визит, знакомство? Время ведь тогда было очень сложное, противоречивое.

– 28 декабря 1998 года по решению Священного синода меня перевели в Томск из Магадана. Город был мне мало знакомым, и я нередко путал его с Омском. Для меня, никогда не бывавшего в Сибири, родившегося в ста километрах от Москвы, Томск и Омск были одинаковыми. Но я быстро привыкаю к любому месту и врастаю корнями в него.

После Магадана, построенного в СССР, Томск раскрылся для меня во всей своей красоте и глубине. Здесь живут не только исторические, образовательные, культурные традиции, но и духовные.

Прежде чем отправиться к месту своего проживания и встретиться с духовенством, побывал в Богородице-Алексиевском мужском монастыре: в детстве я слышал от бабушки о старце Федоре Кузьмиче. Подошел к его мощам, которые лежали не в красивой раке, а в небольшом гробике, поклонился этой святыне и попросил благословения на служение.

А среди деловых встреч в один из первых дней было знакомство с губернатором Виктором Крессом. Тогда обсуждалось множество вопросов, в том числе о епархиальном управлении, у которого не было своего здания. А также шла речь о восстановлении Богоявленского собора, который стоял в руинах.

За год до второго тысячелетия от Рождества Христова я предложил губернатору приступить к реставрации одного маленького придела – Архангельского. На его восстановление были брошены все силы и средства, и вот 8 января 2000 года мы провели торжественное освящение там. Придел был заполнен людьми.

Лучик святой обители

– За эти 25 лет в селах и городах Томской области построены и освящены десятки новых храмов. Удивляет количество возвращенных святынь. Какие из них Вам особенно дороги?

– Расскажу о двух храмах. С подросткового возраста я считал себя прихожанином Троице-Сергиевой лавры, потому что всегда чтил преподобного Сергия. В Томске тоже есть церковь в честь преподобного Сергия Радонежского. Ее построили возле шпалопропиточного завода при участии директора Григория Тригорлова. Я люблю ходить пешком, поэтому вечером направился в эту церковь. Она хоть и небольшая, но очень уютная. Я всегда воспринимаю ее как лучик Троице-Сергиевой лавры.

А историю со вторым храмом считаю очень поучительной для всех прихожан. В начале нулевых компания «Востокгазпром», которую в те годы возглавлял Сергей Жвачкин, решила построить в Среднем Васюгане небольшой деревянный храм. Ее представители пришли ко мне за благословением, я их поддержал.

Утром перед освящением предстояло убрать строительный мусор. Никто из местных жителей не участвовал в наведении порядка, поэтому мы, приехавшие из Томска несколько священно- служителей и семинаристов, засучив рукава, принялись за уборку. Многие из нас впервые столкнулись с такой ситуацией.

Богослужение, правда, прошло при большом стечении народа. Когда оно закончилось, все разошлись по домам. Остались грязные полы, закапанные воском подсвечники. Мы снова взялись за наведение чистоты. Прошло две или три недели, утром мне звонят и говорят, что церковь сгорела. Конечно, это произошло не без промысла Божьего. После случившегося жители поняли, какую святыню они потеряли, и уже сами стали собирать деньги на новый храм. Видя такое рвение, газовики их поддержали, и на месте пепелища совместными усилиями был построен уже кирпичный храм.

– Известно, что Вы практически сразу занялись изучением истории Томской епархии и Томской духовной семинарии, ректором которой оставались до 2020 года. А как строили образовательный процесс среди семинаристов, учитывая статус студенческого Томска?

– Для меня история не является академической наукой, это наша жизнь вчера, откуда мы вырастаем, откуда идут наши корни. Не ощущая за своей спиной опыта предыдущих поколений, мы оказываемся не просто Иванами, не знающими своего родства, а сорванным цветком, обреченным на засыхание.

В школе я очень любил уроки истории, и на выпускном вечере мне вручили не только аттестат зрелости, но и документ об особом усвоении предмета «История». Это давало дополнительные полбалла при поступлении в вуз.

Когда я прибыл в Томск, стал интересоваться прошлым духовной жизни города, причем не только тем, что запечатлено в камне, но и биографией служивших здесь людей.

Считаю, что Томская семинария, во-первых, впитала в себя традиции самой главной нашей духовной церкви – Московской духовной академии, где я учился, а потом и преподавал. Я знал, как строится учебный процесс и воспитательная работа будущих пастырей церкви Христовой. Помню, как во время визита в Томск в 2002 году святейшего патриарха Алексия II сопровождавший его епископ Феагност сравнил наших семинаристов с московскими: «Прямо как у нас в лавре у преподобного Сергия».

Во-вторых, пребывание нашей семинарии в университетском городе тоже не прошло бесследно. Всегда при формировании образовательных программ, составлении учебных планов мы ориентировались на опыт наших университетов – ТГУ и ТПУ. Такое сотрудничество помогало и помогает нам не только не отставать от других семинарий Русской православной церкви, но и быть где-то в авангарде. Большим плюсом является еще то, что преподавателями выступают не только священнослужители. Профильные светские дисциплины – философию, педагогику, языковые практики – семинаристы изучают под руководством преподавателей томских вузов.

– А где сегодня служат томские семинаристы?

– От Москвы до самых до окраин. И не только. Наши выпускники служат в Таиланде, Пакистане, Турции. Некоторые после окончания Московской духовной академии были востребованы в Московской епархии, а кто-то совершает свое служение в структурах Московской патриархии.

Служить – везде!

– В наступившем году исполняется 10 лет, как в регионе была создана Томская митрополия и патриарх Кирилл возвел Вас в сан митрополита. Теперь в Вашем управлении находятся Томская и Колпашевская епархии. Охватить такие просторы физически непросто. Сохранились ли навыки служения в Магадане и на Чукотке, которые Вы применяете на Томской земле?

– Сразу поправлю, что я лишь временно управляю Колпашевской епархией после того, как владыку Силуана забрали в Москву.

Конечно, разделение подобных пространств – это облегчение в работе, потому что охватить такие территории, где, может быть, и не так много людей проживает, но они очень разбросаны и труднодоступны. И здесь опыт Магадана мне очень и очень пригодился. Когда я туда приехал, он мне казался медвежьим углом после Москвы. Но после посещения административного центра Чукотки – Анадыря Магадан виделся мне очень даже цивилизованной территорией. Все познается в сравнении. Часто добирался до отдаленных мест на вертолетах и вездеходах, а вот на оленьих упряжках ездить не довелось. Очень часто приходилось совершать богослужения не в комфортных храмах, где тебя встречают колокольным звоном, а в приспособленных местах – аэро- порту, Доме культуры, библиотеке, здании администрации. Конечно, подобный опыт стал для меня бесценным, поэтому я активно использовал его здесь, на Томской земле. Это позволило в том числе открывать новые приходы в самых удаленных поселках, а впоследствии привело и к решению об образовании митрополии. Что помогло в свою очередь поднять качество духовной жизни на севере нашей области на совершенно другой уровень.

– При Вашем участии налажено плодотворное сотрудничество с исправительными учреждениями, где строятся или действуют часовенки, небольшие храмы. Для оступившихся людей очень важно обрести истинную веру. Как помогаете им сегодня вставать на путь исправления?

– Сегодня эта работа носит уже системный характер: за каждой колонией закреплен конкретный приход, есть определенный штат духовенства. Кроме того, при Томской епархии существует целый отдел, взаимодействующий с Вооруженными силами и правоохранительными органами, он-то и курирует всю эту работу.

Здесь еще важно понять, что эти учреждения называются не наказательными, а исправительными. И рано или поздно все осужденные возвращаются назад, домой, и кого мы получим? Людей озлобившихся, обиженных на весь белый свет, еще более укорененных во зле, либо, наоборот, переосмысливших свой жизненный путь. И здесь у Церкви и у исправительной системы задачи схожие – по реставрации души человека после совершения преступления. Сегодня при всех колониях открыты постоянно действующие церкви с ежедневным совершением богослужений. Мне кажется, это то, что позволяет находящимся там осужденным не закиснуть, не закоренеть в грехе, а, наоборот, приобрести новое дыхание и выйти на свободу новыми людьми. И плодов таких вижу довольно много: все, кто пришел к вере там, в местах заключения, теперь являются прихожанами наших храмов.

– Владыка, при Вашем пребывании на Томской земле сменилось три губернатора, в количестве мэров можно сбиться со счета… Как Вам удается выстраивать отношения с властью, сохраняя при этом нейтралитет и самостоятельность?

– Между Церковью и государством такой баланс существует на законодательном уровне. А выстраивание отношений между Церковью и государством, между губернаторами и архиереями – это всегда умение находиться строго в своих границах и выполнять те функции и задачи, которые нам определены. Главное – невмешательство в дела друг друга. А с другой стороны, это вовсе не значит, что Церковь и государство находятся в совершенно разных плоскостях, потому что граждане государства являются и чадами Церкви. И Церковь в нашем случае – это не здание и не священнослужители, а верующие люди. По статистике, более 80% населения в нашей стране называют себя верующими, большая часть из которых исповедует православную веру. Будучи таким нравственным голосом нашего народа, Церковь может озвучивать государству некоторые проблемные явления.

Сегодня многие задачи, которые стоят перед государством, совпадают с церковными, поэтому в их решении мы оказываемся не просто единомышленниками, а соработниками, союзниками, ведь по сути дела каждый на своем месте работает на одну цель – государство заинтересовано в воспитании гармоничной личности, а задачей Церкви является воспитать человека, живущего по заповедям Божиим.

Взаимодействие и сотрудничество – на этих принципах и выстраивались всегда мои отношения с властью, причем довольно плодотворно.

– За последние годы Церковь, как и все общество, на себе испытала влияние пандемии. И это касается не только минимального количества прихожан в храмах. Были и потери среди священников от вирусной инфекции. Но службы велись регулярно. Стойкость и мужество священнослужителей придавали прихожанам уверенности и силы. И сейчас, когда уже второй год идет спецоперация в Донбассе, наше духовенство навещает земляков на передовой, привозит им гуманитарную помощь, окормляет.

– Действительно, у нас служит протоирей отец Николай Абрамов. Он неоднократно выезжал в Донбасс, общался там с мирным населением, военнослужащими, ополченцами, поэтому знает положение дел не понаслышке. Именно он привез с передовой некоторые идеи, например, организовать в Томске производство плетеных носилок. Выносить раненых на обычных с поля боя порой затруднительно, на мягких же это сделать намного проще. Также ребятам в госпиталях нужно специальное нательное белье. Недавно мы открыли при Троицкой церкви пошивочный цех, где помощницы отца Николая занимаются шитьем этих изделий.

– А как меняются прихожане?

– Меня печалит то, что многие родственники, у кого сыновья, мужья оказались там, на поле боя, заботятся обо всем, о чем угодно – отправить посылку, теплые вещи, но мало кто из них усилил свою молитву. Этим мы отличаемся от периода Великой Отечественной войны, когда на всю страну всего-то было сто церквей и единицы священников на свободе. Тем не менее, когда солдаты воевали на фронте, в тылу вели молитвенную битву их бабушки, мамы, отцы. А мы по сравнению с ними на порядок слабее. Это меня настораживает и убавляет мой оптимизм.

Но есть и положительные моменты: я стал замечать в храмах больше мужчин. Причем многие отстаивают целую службу, причащаются. И здесь нам нужно брать пример с мусульман, у которых мужчины намного ответственнее относятся к своей религиозной жизни.

Под защитой высших сил

– А теперь позвольте несколько вопросов о личном. В одном из интервью Вы говорили, что в детстве просили бабушку, Татьяну Андреевну, вместо сказок почитать на ночь житие преподобного Сергия Радонежского. Чем близок и дорог Вам этот святой?

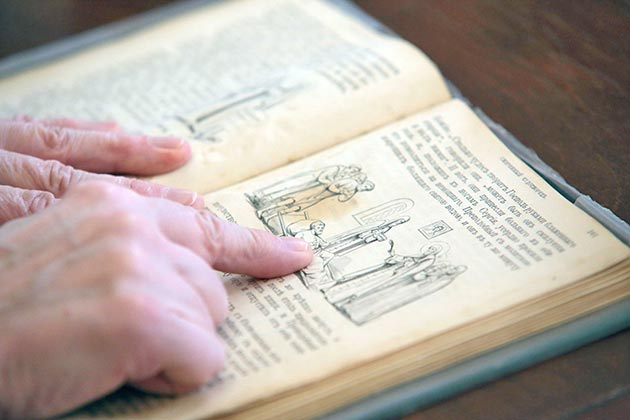

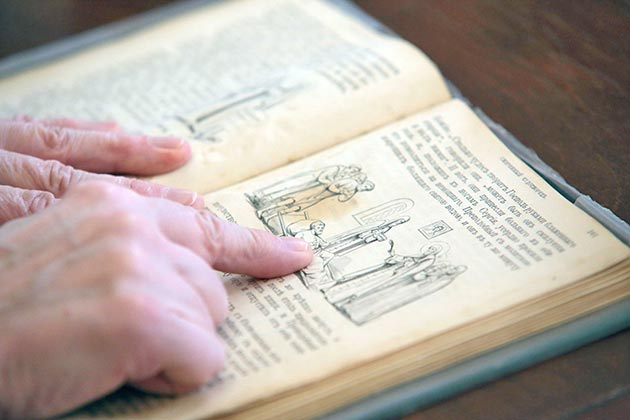

– Эта книга до сих пор со мной, я ее очень берегу, она была издана в 1898 году. В детстве, когда дома никого не было, я доставал бабушкины книги – иллюстрированную гравюрами Густава Доре Библию, но особенно любил житие Сергия Радонежского. Она тоже с картинками, поэтому я мог подолгу рассматривать лица святых и монахов.

Когда родители были на работе, бабушка по моей просьбе начинала читать мне житие преподобного Сергия. На какой-то странице я засыпал, а она продолжала читать. На следующий вечер возвращались назад, и так было до конца книги. Неудивительно, что, когда я поступал в семинарию, знал житие преподобного Сергия чуть ли не наизусть. Нашим курсовым наставником был протоирей Вадим Смирнов, который сейчас монашествует на Афоне. Однажды на занятии он сказал: «Вот вы в Лавру приехали, а о преподобном Сергии ничего не знаете. По журналу посмотрел, а там четыре человека с именем Сергей. Это ваш святой. А знает ли кто-нибудь из вас житие преподобного Сергия?» Я руку поднял и рассказал в таких подробностях, чем даже шокировал наставника. Он меня поблагодарил и подарил свечечку, зажженную от благодатного огня в Иерусалиме. Это был 1984 год, тогда выезд за границу был крайне сложен, но его включили в делегацию, которая посещала святую землю на праздник Пасхи. С тех пор у меня остался уже огарочек – я храню его как святыню.

– Когда Вы приняли монашеский постриг и Вас, в миру Сергея, нарекли Ростиславом, Вы очень долго привыкали к новому имени. А есть ли у Вас родственные черты с благоверным великим князем?

– Не без влияния преподобного Сергия я уже с детства хотел быть монахом и обязательно насельником Троице-Сергиевой лавры. Такое желание было и у князя Ростислава. Он просил своего духовника игумена Киево-Печерской лавры архимандрита Поликарпа, чтобы тот разрешил ему оставить княжеский венец и завершить свой жизненный путь монахом. Он даже построил келью на территории лавры для уединенных молитв и общения с монахами, но игумен ему отказывал. В конце жизни князь заболел, он хотел перед смертью принять постриг, но не успел.

Любовь к монашеской жизни, свойственная князю Ростиславу, близка и мне. Я видел свой монашеский путь в стенах Троице-Сергиевой лавры, той обители, где духовно родился, принял постриг, взрослел и укреплялся. Но Господь указал мне иное служение.

– Чуть ли не с самого детства Вы занимаетесь коллекционированием. Вы подарили церковно-историческому музею при Томской духовной семинарии древние монеты – динарии, драхмы, ходившие во времена земной жизни Иисуса Христа. А сколько там старопечатных книг с иконами! Что интересного появилось в музее за последнее время?

– Появилось несколько новых икон, написанных в стиле старинной иконописной школы – Мстёры. До революции это село во Владимирской области было центром русской иконописи. Иконы мстёрских мастеров отличаются высоким художественным письмом. Они ценны для нас и как святыни, и как музейные экспонаты.

– Владыка, многие из нас, присутствовавших на пленарном заседании XXXII Духовно-исторических чтений памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, не только с радостью на Ваше приветствие «Христос воскресе» ответили «Воистину воскресе», но и потом аплодисментами поблагодарили Вас за мини-лекцию по искусствоведению. Ваши познания в истории русской живописи и иконописи удивляют своей глубиной и академичностью.

– Мне очень близка тема иконописи: в годы учебы я был экскурсоводом в музее Московской духовной академии, а потом помощником заведующего этого музея, поэтому всегда был среди раритетов, причем мирового уровня. А ранее, будучи студентом первого и второго курсов семинарии, нес послушание в библиотеке Московской духовной академии, где был назначен заведующим отделом старопечатных и рукописных книг, то есть почти ежедневно держал в своих руках то, что другие видят только на витринах редких музеев и под сигнализацией. Чего стоят первопечатные книги Ивана Федорова, старинные фолианты, книги с автографами патриархов!

Конечно, соприкосновение с древностью в виде икон и книг бесследно не проходит. Мы учимся их ценить, понимать, что такое настоящая красота, ведь никакая репродукция никогда не сможет заменить оригинала.

– В продолжение темы духовных чтений. Можете приоткрыть завесу и рассказать нам о предстоящей программе? Что нынче ждать томичам?

– В этом году предполагается много интересных гостей – священников, ученых, артистов. В рамках чтений мы обретаем площадку для общения не только внутри Томска и Томской области, но и привлекаем экспертов из других регионов. Такой обмен опытом важен всегда.

Каждый год Дни славянской письменности и культуры становятся все более и более масштабными. Я не устаю повторять, что они уже давно приобрели характер самоорганизации. За прошедшие 32 года Дни стали неотъемлемой частью в жизни нашего региона.

– Владыка, бывает ли у Вас время на отдых? Известно, что Вы разводите цитрусовые и экзотические растения. А что сейчас растет на подоконниках в Вашей резиденции?

– В келье у меня растет то, что требует бережного и нежного отношения. Сейчас самое время цветения цитрусовых – лимонов, мандаринов. Есть и экзотические растения – кофейное дерево, лавровое дерево, мирт. Оливковое дерево, правда, пока еще не плодоносило.

– Идет третья неделя Великого поста. Какое наставление дадите всем нам в этот ответственный период?

– Когда у преподобного Амвросия Оптинского, а это известный старец, к которому в свое время вся Россия шла, в том числе Лев Толстой и Федор Достоевский, спросили, как нужно жить, он ответил: «Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение». Вопрос этот глобальный, и говорить о нем можно до бесконечности. Но, с другой стороны, есть вещи, которые не столько определяют каждый наш шаг, сколько задают вектор нашего движения. И Великий пост – это время, когда мы сами определяем, куда нам идти дальше – продолжать деградировать по наклонной вниз либо остановиться, осмотреться и начать потихонечку двигаться вверх.

Одним словом, Великий пост – это время духовной остановки, переосмысления, перезагрузки своей жизни. У Евтушенко по этому поводу есть стихотворение, которое так и начинается: «Проклятье века – это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот». По сюжету человек поспешно любит, работает, на ходу воспитывает детей, и в конце стихотворения автор спрашивает: «Ну куда ты бежишь? Остановись уже, ведь ты и так стоишь на краю пропасти». И время поста – это как раз та возможность остановиться в оголтелом беге, чтобы начать движение в противоположную сторону.

Вообще, мы часто говорим, что пост – это время покаяния. Но русское слово «покаяние» не полностью выражает ту богословскую мысль, которую в нее вкладывали древние святые отцы, в частности, греческой церкви. В древнегреческом языке слово «покаяние» обозначено словом метанойя – изменение, трансформация ума. Это как компьютерная перезагрузка. И наша жизнь дает сбои в духовном плане, а время поста – это время ее перезагрузки и обновления.

Автор: Татьяна Абрамова

Фото: Евгений Тамбовцев