Для кого пишет сказки томская писательница Татьяна Мейко

Что известно о Татьяне Мейко? Родилась в Томске, окончила Томский государственный университет, отделение журналистики, высшие литературные курсы Литературного института им. А.М. Горького. Помимо писательской деятельности занимается преподавательской. Более 20 лет руководит литературной студией «ЮГ» при доме детского творчества «У Белого озера», ведет курс литературного творчества на филологическом факультете ТГУ. Ее сказки включены в школьные программы Томской области.

«Уютный» жанр

– Для кого вы пишете свои сказки, Татьяна Ефремовна, – для детей или для взрослых? Почитав их, создается впечатление, что они предназначены все же для взрослых, столько глубокого смысла и сильного чувства заложено в них.

– Поскольку я начинала в 16 лет, то не собиралась писать для детей. Меня увлекали совсем не детские, неразрешимые вопросы, вопросы мироздания, Вселенной. Я хотела понять, для чего мы живем, в чем смысл нашего существования. Мне казалось, что вот войдет в класс учительница и все объяснит, разложит по полочкам. А когда поняла, что этого не будет, стала разбираться сама. В каждой сказке у меня есть вопрос, на который я хочу найти ответ. Например, что делать, если тебе грустно и одиноко, темно и холодно или когда ты недоволен собой. Но я очень стараюсь, чтобы меня услышали дети. Когда в юности начинала писать, то иногда мне говорили: «Нам это непонятно». Мне было обидно, и я уже тогда решила, что буду писать так, чтобы меня понимали все.

– Есть ощущение, что в ваших сказках прослеживается поиск себя как личности…

– Так и есть. В каждой сказке мои герои что-то ищут, они хотят найти ответы на те же вопросы, которые волновали меня в юности. Мои герои всегда в поиске. И Зернышко, и Ромашка, и Червячок хотят познать что-то новое, открыть для себя иные миры и чувства. Вот Червячок жил-жил себе спокойно, а потом влюбился и пытается разобраться в себе, в мироздании, в незнакомых для него чувствах.

– Сказки должны быть веселые или грустные?

– Мне очень хочется писать веселые сказки, и я стараюсь, но не всегда получается. И когда читатели просят что-то изменить, я иногда иду навстречу. Однажды я спасла своего героя, Колдуна, который в конце умирал, но дети так расстроились, что я переписала конец, и все закончилось благополучно. Своим ученикам в литературной студии я всегда говорю: вы хозяева своей сказки или рассказа, поэтому помогайте героям, выручайте их, когда надо, спасайте, фантазируйте… Что же касается меня лично, то есть пьеса Виктора Розова «В поисках радости», вот я всю жизнь и нахожусь в таком поиске. Мне хочется научиться жить радостно, обретая цель и постигая смыслы, иначе и мне скучно, и со мной скучно. Про это, например, сказка о солнечном зайчике, который не умел грустить, когда светило солнышко.

– И все-таки некоторые ваши сказки наводят на грустные размышления. Вот в одной из них – «От рассвета до заката» – герой едет по свету и ищет счастье, правду, но все заканчивается драматически – встречей со смертью. Что это означает – жизнь проходит мимо?

– Эту сказку я писала, когда была влюблена, и мне хотелось сказать всем: живите полной жизнью, не проходите мимо своей любви. Во власти человека не разминуться со своим счастьем…

– У каждого автора есть своя классика. На взгляд читателя, у вас это «Зернышко». Пронзительная, оптимистичная история, когда хрупкое, на первый взгляд беспомощное зернышко вопреки унылым предсказаниям скептиков преодолевает все преграды и пробивается к солнцу. Трогает до слез!

– «Зернышко» – одна из самых ранних моих сказок, я ее написала, когда училась на первом курсе университета. Это продолжение моих поисков радости. Все плохо и грустно, а хочется, чтобы было светло и весело. Мне казалось тогда, мы многого не знаем про наш мир. Он такой огромный, непостижимый, в нем есть что-то большее, чем мы сами, – больше того, что мы видим и чувствуем, пытаемся понять. Но как пробиться к нему? Для меня это были самые важные, главные мысли, да и остаются такими. Поэтому я эту сказку несколько раз переписывала, хотя книжка уже вышла. Мне хотелось, чтобы в ней было больше деталей, движения и чтобы язык был как можно проще, чтобы было интересно детям. Пусть для них сначала это будет простая история, а потом, может быть, откроется второй план. Так писал Андерсен – большинство его сказок вроде бы для детей, но в глубине очень серьезные мысли, которые волновали автора. Вот и я говорю о том, что важно для меня. Но хочется написать так, чтобы читателю казалось, что он сам до этих мыслей додумался.

Красота рождает вдохновение

– А как рождается сказка?

– По-разному. Когда увидишь что-то такое, мимо чего не можешь пройти. Вот идешь по улице, а красота такая, что с нею не хочется расставаться. Или прочитаешь какую-то строчку, а она настолько прекрасна, что хочется придумать что-то такое же хорошее. Или возникает внутреннее состояние, которое хочется передать на бумаге. А то вдруг удивит неожиданное сочетание слов или промелькнет мысль, которую не хочется упустить. Трудно уловить, с чего все начинается… Проще что-то додумывать, дорабатывать. Когда я занимаюсь с детьми, то, в принципе, всегда вижу, в каком направлении может развиться замысел. А когда садишься за чистый лист бумаги, то всё обычно так неопределенно, только брезжит. Вроде бы и опыт есть, а каждый раз как впервые берешься за новую сказку и не знаешь, что получится.

Вот как появилась книжка «Другая Ляля». На втором курсе нас послали в Асиновский район в деревню Казанку помогать местным в уборке льна. Деревенские девушки тоже работали с нами и пели песни. Это было очень красиво и трогательно. Стояла необыкновенная, какая-то неземная осень. Все это так трогало душу! Тогда я написала сюрреалистическую вещь о Лялях – человечках, которые приходят к нам из песен. Мне очень хотелось выразить состояние восторга от песен, от красоты природы. Но пролежала эта рукопись у меня очень долго. Что-то еще накапливалось, что-то взято из детства – записей, дневников, и, когда я все это соединила, получилась книжка. Это полусказочная история о девочке, которая живет в мире своих фантазий.

– Как в вашем творчестве появились ханты?

– Чистая случайность. Мне попалась книжка «Материалы по фольклору хантов», изданная на основе экспедиций преподавателей и студентов ТГУ. Она лежала у меня долго невостребованной, а оказалось, что это так интересно! Какие-то обрывочные, разрозненные истории, с повторами, нестыковками, несовпадениями по времени. Глубокая старина – и вдруг самолет пролетел! Записано все так, как люди говорили, – без каких-либо исправлений, поправок, украшательств. И в этом их ценность. Именно нестыковки, пробелы давали полет для фантазии, побуждали придумывать что-то свое, развивать сюжет. А этот изумительный самобытный северный колорит, своеобразие местного быта и обычаев! Иной раз попадались просто космические мотивы. Например, в одном из сюжетов герой сидит у очага, ему жарко, он резко отодвигается, и очаг отодвигается от него, и дом, и тайга, и Земля, так что он оказывается в космосе. Фантастика! Или коротенький сюжет с названием «За воду – плати, за тепло – плати!». Куда современнее? Как про это не написать? А когда набралось несколько таких сказок и надо уже было думать об оформлении книги, мне посоветовали посмотреть вырезанки Надежды Вяловой. Я посмотрела и была покорена этой техникой. С удовольствием потом занималась оформлением книги, обрабатывала рисунки, вырезала буковки для заголовков, одну иллюстрацию даже сама сделала.

Творчество к творчеству

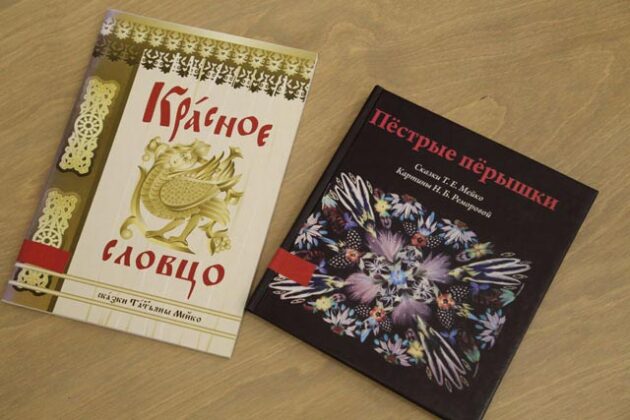

– Ваши книжки издаются в разных форматах и оформлены в необычных техниках.

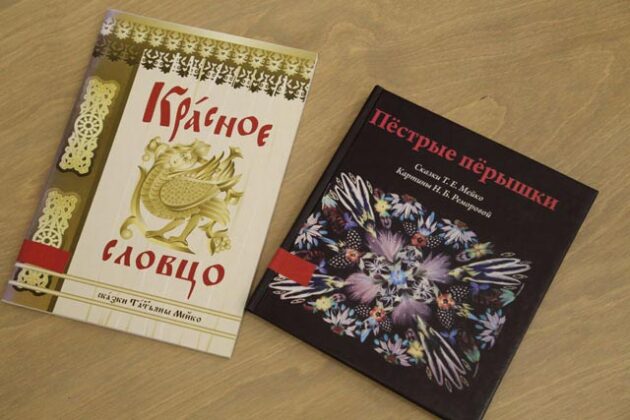

– Я сама занимаюсь оформлением книг, компьютерным дизайном. Это началось с книжки «Пестрые перышки». Однажды я попала на выставку картин из перьев, которые делала Нина Реморова, профессор филологии ТГУ. Все, что я увидела, мне показалось таким знакомым, родным – бабочки, цветы, червячок, дети на берегу… Я познакомилась с автором и с ее разрешения использовала эти картины для оформления сказок. Специально для этой книги даже написала сказку «Перышко». Перышко, выпав из крыла птицы, летит по небу, ищет свое место и находит его в картине художницы. Позже с Ниной Борисовной мы выпустили уникальный альбом ее картин. У этой истории есть продолжение. Я узнала, что муж Нины Борисовны, тоже профессор ТГУ, увлекается корнепластикой, и в следующую книжку – «Томские сказки» – в качестве иллюстраций вошли его работы.

Фантазируй, малец!

– Вы уже 20 лет сотрудничаете с литературной студией «ЮГ» при доме детского творчества «У Белого озера». Ваши воспитанники уже сами писатели… Вы умеете растить таланты?

– Меня часто спрашивают, всех детей я беру в студию или только одаренных. Но тот, у кого нет способностей к литературному творчеству, не будет ходить на занятия в студию. Если после школы он находит время, чтобы прийти и поговорить, значит, его тянет к литературе, к слову. Есть разный уровень проявления способностей – у кого-то получается складывать строчки и рифмовать быстро, и он делает это легко, а у кого-то что-то долго копится внутри, чего он сам не понимает, но, когда что-то пробивается и он начинает высказываться, это всегда серьезно. У нас был один мальчик, который ходил на занятия несколько лет, сидел в сторонке, участия в обсуждениях не принимал, особых способностей не проявлял, и было непонятно, зачем он ходит. А потом вдруг начал писать. И очень хорошо – личностно, глубоко…

– Ваши творческие планы?

– Собрать все, что накоплено, доработать черновики. Написать «Учебник по волшебству», перевести свои поэтические уроки в сказочный вид, совместив мою творческую и педагогическую работу. Написать историю моей семьи – о маме, о бабушке… Мои предки родом из Германии, там и сейчас живут почти все мои родственники. Недавно я съездила к ним, подарила новую книжку «Фрайтаг». Эта книга написана на основе сказки, которую нам, внукам, рассказывала в детстве бабушка Ида. В томской национально-культурной немецкой автономии ее перевели на немецкий язык, издали, и вот она вернулась на историческую родину. Но сама я оставаться в Германии насовсем не хочу. Видимо, судьбой мне было предначертано родиться и жить здесь.

Фото: Евгений Тамбовцев

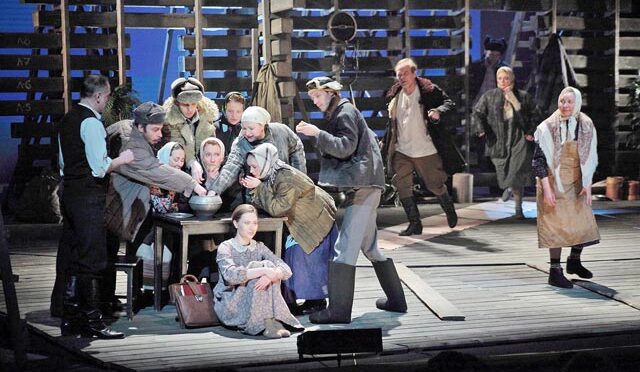

– Естественно, мы рисковали: Солженицын очень сложный, неоднозначный писатель. Тем более что «Матренин двор» – это не пьеса, а рассказ. Спектакль стал нашим совместным проектом с Ассамблеей народов Томской области, который победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. На средства гранта и была создана эта постановка. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить руководителя ассамблеи Николая Кириллова за сотрудничество, ведь постановка профессионального спектакля и организация этнического фестиваля – абсолютно разные явления.

– Естественно, мы рисковали: Солженицын очень сложный, неоднозначный писатель. Тем более что «Матренин двор» – это не пьеса, а рассказ. Спектакль стал нашим совместным проектом с Ассамблеей народов Томской области, который победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. На средства гранта и была создана эта постановка. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить руководителя ассамблеи Николая Кириллова за сотрудничество, ведь постановка профессионального спектакля и организация этнического фестиваля – абсолютно разные явления.

«Нам бы очень хотелось, чтобы региональные театры пополнялись не только актерами, но и профессиональными специалистами в области продюсирования и сценографии.

«Нам бы очень хотелось, чтобы региональные театры пополнялись не только актерами, но и профессиональными специалистами в области продюсирования и сценографии.

«Продолжая создавать искусство, мы сохраняем в себе человечность.

«Продолжая создавать искусство, мы сохраняем в себе человечность.