Фото: Артем Изофатов

«Чуть-чуть не такие»… Эту фразу я подслушала в разговоре двух мальчишек лет восьми. В Большом концертном зале филармонии перед выступлением маэстро Дениса Мацуева возле лифта для тех, кто не может самостоятельно подняться по лестнице, выстроилась очередь из трех колясок. Мальчишки со стороны наблюдали за работой сложной лифтовой конструкции и рассуждали о сверстниках в инвалидных колясках.

– А они что, никогда ходить не будут? – искренне недоумевал один.

– Не знаю… Слушай, а футбол как же? Они чуть-чуть не такие, как мы, а живут совсем по-другому. Жалко их… – вздохнул второй.

Ухо с глазом

Ухо с глазом – это я про Руслана Кузнецова. Он сидел среди родителей и ребятишек-инвалидов – симпатичный, стройненький – и глотал каждое слово специалистов по спортивной реабилитации – тренеров, как их сразу окрестила ребятня. Тренеры приехали в Асино из Томска и Санкт-Петербурга в рамках проекта «Мега-Спорт», который придумал благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» и осуществляет при поддержке компании «МегаФон». Честное слово, я подумала, что Руслан пришел сюда с кем-то за компанию. Разговорились. Он оказался шумным, юрким и очень любознательным пятиклассником. Не я ему, а он мне норовил вопросы задавать.

– А с кем ты здесь?

– С бабушкой, – отрапортовал он и тут же переключился на подружку Юлю – в гляделки играть. Минуту (я засекала) он смотрел на нее, не моргая. Победил и тут же потащил ее посоревноваться в дартсе.

– А ну-ка притормози! – крикнула ему вслед бабушка. – Нельзя ему бегать-прыгать. Инвалид он, у него серьезные проблемы с сердцем. На физкультуру нельзя, в бассейн нельзя. А энергия так и бьет ключом.

Татьяна Михайловна, чтобы хоть как-то занять парня, специально купила для него гараж со всякими железными причиндалами – молотками, ножовками, отвертками. Бабушка одна воспитывает пацана и делает для него все возможное. И невозможное тоже. Но его потребность в движении, в желании бывать в шумных компаниях, бузить со сверстниками до недавних пор оставалась мечтой. Пока асиновская общественная организация семей с детьми-инвалидами «Лучики» не обратила внимание на спортивные программы для особенных ребятишек. Это одна из самых активных подобных организаций в регионе. Недаром осуществление проекта «Мега-Спорт» началось в этом районе.

Сначала Руслан получал за участие в соревнованиях местного масштаба грамоты.

– А потом – первый заслуженный в борьбе кубок, – вспоминает бабушка. – Мы можем! Сколько было радости в его глазах. Затем и другие победы в соревнованиях пришли. Даже из Абхазии кубок привез. Сейчас вот готовится к большим стартам.

В августе следующего года пройдет первый Сибирский чемпионат по мультиспорту, в котором примут участие более 120 человек из Томска, Новосибирска, Красноярска, Нижневартовска. Мероприятие станет заключительным аккордом годового проекта «Мега-Спорт». Соревноваться ребята будут в традиционных для них видах: бочче, мини-гольфе, мини-футболе, бросках в кольцо, дартсе. Вот почему Руслан так внимательно слушал тренеров на семинаре – на чемпионате непременно победить настроен.

Жалости здесь не место

В Асине специалисты подробно рассказывали родителям не только о необходимости реабилитации и абелитации ребятишек, но и о вполне реальных возможностях заниматься спортом. Да что там заниматься для поддержки своего здоровья и осознания, что «я такой же член общества, как и все»! Олег Шарепа, координатор спортивных проектов БФ «Обыкновенное чудо», – чемпион России по легкой атлетике среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Когда-то врачи отмеряли ему не больше 10 лет жизни. Прошло уже больше 20. Он увлечен работой, спортом и его жизнь наполнена делами и эмоциями.

– И это заслуга спорта. Наш проект призван разбудить в родителях новые чувства, – считает Олег. – Многие мамы-папы сконцентрировали всю свою жизнь на жалости. На жалости к детям и к себе. А ведь есть немало возможностей радоваться жизни, а не сидеть сложа руки. Одна из таких возможностей – спорт. Главная задача подобных семинаров – рассказать ребятишкам и молодым людям с инвалидностью о направлениях мальтиспорта и презентовать эти направления, чтобы они заинтересовали, завели, разбудили желание попробовать в них себя. Я глубоко убежден, что именно спорт дает возможность почувствовать себя личностью. Но это требует постоянных усилий. Начать отношения со спортом и призван наш проект.

Да уж, не придумало человечество волшебную палочку, по мановению которой невидящий бы прозрел, обездвиженный бы пошел, не умеющий держать голову – спокойно бы смотрел во все стороны. Только постоянная работа, только терпение способны творить чудеса. А разве не чудо, когда несколько лет столбиком лежащий в кровати ребенок вдруг коряво, но все же пополз?! Это у нас в головах не укладывается: как это – не уметь ползать, это же природой дано… А кто-то ради такой возможности для своего ребенка горы сворачивает.

На семинар собрались 30 семей с детьми-инвалидами. По признанию одной из мамочек, Юлии Ковалевой из Асина, для многих тема спорта в таком его – реабилитационном – виде стала открытием:

– Мы получили много новой информации, советов и рекомендаций. Вижу, как у многих мам загорелись глаза, и мы обязательно начнем серьезно заниматься этими пусть самыми простыми, но такими перспективными для здоровья и психики наших детей видами спорта.

У Юли трое детей, и старший, Саша, серьезно болен. Не ходит, не может стоять, сидит с огромным трудом, не разговаривает. Но это душа их маленькой асиновской компании инвалидов. Доброжелательность и открытость сделали Сашу любимчиком всех. Мама привезла его на семинар чуть раньше других, и он радушно встречал каждого прибывающего.

– Не удивляйтесь, он умеет разговаривать глазами, – объясняет Юлия. – Он, как швейцар, на каждом мероприятии всех у двери в своей коляске приветствует, каждому внимание уделит, пообщается. А как он ждет подобные встречи! Сегодня с раннего утра не мог места себе найти.

Когда мужчины играют в куклы

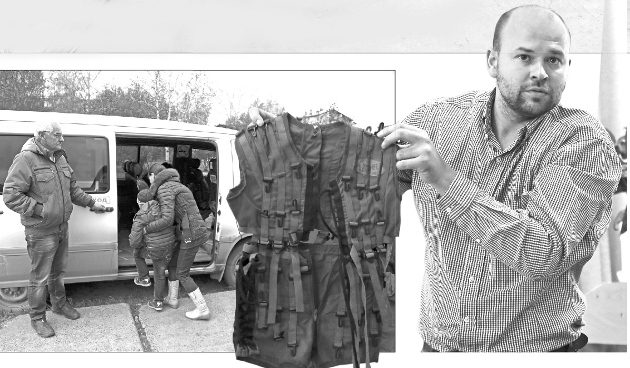

Перед тренерами очередь – вопросов столько, что уложиться бы в график мероприятия. Анатолий Аникин, инструктор по адаптивной физической культуре из Санкт-Петербурга, рассказывает, демонстрируя на кукле, как при помощи упражнений научить ребенка держать голову, как правильно использовать нагрузочный костюм, чтобы улучшить его физическое состояние.

– Когда мы проезжали по Асино, я увидел симпатичный бассейн – «Дельфин». Это супервозможность – гидрореабилитация научит ребенка общаться с водой, сделает его увереннее в своих силах.

Кстати, районная администрация выделила раз в неделю бесплатные полтора часа для этих ребятишек. На занятия ходили далеко не все, но после сегодняшнего семинара многие настроены не упускать возможности поплескаться.

Главное, что хотели донести тренеры до родителей, – не бояться пробовать, искать свой вид спорта. Для этого надо внимательно следить за реакцией ребенка, когда он берет в руки дротик, кольцо для броска или мячик для бочче. На что больше положительной реакции, на том и концентрироваться. А бояться нечего – весь инвентарь в таких видах спорта максимально безопасен и удобен, да и задать вопрос тренеру, если что, всегда можно – они на связи.

– Здешние мамы такие заинтересованные, думаю у них все получится. Очень важен позитивный родительский настрой в том, чтобы ребенок загорелся желанием заниматься спортом. Возможно, благодаря компании «МегаФон» и «Обыкновенному чуду» в Томской области скоро появятся свои паралимпийцы, – считает Анатолий Аникин.

Как уйти от КамАЗа

Проект «Мега-Спорт» – это не только возможность полноценной жизни, это и получение, укрепление навыков выживания для инвалидов.

– Вы представить себе не можете, что такое управлять инвалидной коляской в 30-градусный мороз на скользкой заснеженной дороге, – вздыхает Анатолий Аникин. – Я попробовал, здоровый человек, инструктор… Больше 10 метров проехать без тренировки не получилось. Спорт даст возможность колясочникам быть сильнее, уметь спокойно въезжать в гору, правильно действовать в сложных ситуациях.

Года три назад Олег Шарепа, проезжая на коляске по пешеходному переходу на зеленый свет светофора, был сбит КамАЗом.

– Если бы не спорт, я вряд ли бы тогда выжил, – вспоминает Олег. – Буквально выбросил себя из коляски на встречную полосу и избежал тем самым страшных последствий.

В проекте особый акцент – на отдаленные районы области. На те населенные пункты, которые находятся в сотнях километров от областного центра и совсем не имеют никакой базы, а их жители – никаких знаний для развития спорта для инвалидов.

– В Асино из нашего далекого лесного поселка Комсомольск, что в Первомайском районе, приехали на семинар сразу пять семей, – рассказывает Татьяна Ковалева, бабушка Вадима. – Как такое можно пропустить?! Мы очень хотим, чтобы наши дети максимально были вписаны в жизнь, которая бурлит вокруг.

Вадиму 17 лет. За эти годы парень перенес столько операций, что уже и со счету сбился. Но уныния в глазах юноши нет. Он на домашнем обучении, поэтому подобные встречи для него – мощный эмоциональный заряд. Вадим много читает. Особенно интересуется исторической литературой. Последняя его книга – «Сто рассказов о русской истории». Но и сидеть без движения – это не его.

– Сегодня я много важного узнала от тренеров, будем работать, – сказала как отрезала Татьяна, и они с Вадимом тут же взялись за кегли.

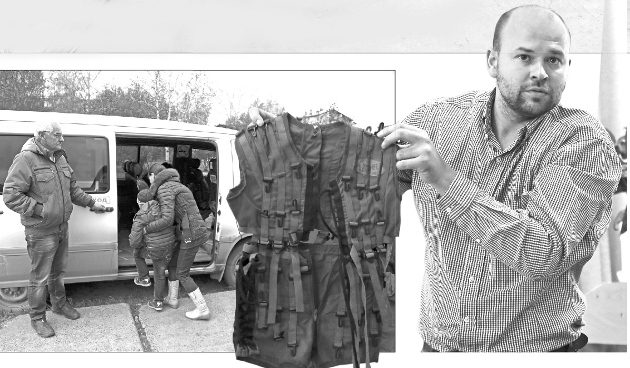

Первомайцев в Асино (примерно 110 км туда-обратно) привез человек, от проблем инвалидов далекий. Юрий Сентябов – предприниматель, у него небольшое транспортное предприятие, но, когда надо вывезти в Первомайское, Асино или Томск родителей с детьми-инвалидами, он всегда безвозмездно предоставляет транспорт. В этот раз даже сам сел за руль автомобиля.

– Спасибо ему огромное. Да и глава Комсомольской сельской администрации Владимир Вязков всегда поддерживает наши начинания, помогает во всем. Уверена, что и в этом мощном проекте «МегаФона» найдем поддержку наших союзников – рассуждает Татьяна. – Иные родители инвалидов продолжают сидеть и жалеть себя, только не мы. Мы еще кубков назавоевываем. Тем более теперь, когда знаем, как.

…Кто-то сочувственно вздыхает, провожая взглядом коляску с ребенком-инвалидом – безнадега, дескать. А кто-то реально делает жизнь «чуть-чуть не таких», как мы, ярче и полноценнее.

Справка «ТН»

Проект «Мега-Спорт» рассчитан на 12 месяцев. За это время в нашем регионе 180 детей-инвалидов пройдут курсы реабилитации методами лечебной верховой езды, гидрореабилитации, кинезиотерапии, посетят занятия по адаптивной физической культуре. Тренеры, занятые в проекте, побывают не только в отдаленных районах области – в Каргаске, Парабели, Колпашеве, Стрежевом, но и посетят с занятиями Новосибирск, Кемерово и Нижневартовск, где подобных проектов не было и пока нет.

Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» запустил проект «Мега-Спорт», на который получил грант от нашей компании в размере чуть больше 2 миллионов рублей. Эти деньги позволят десяткам детей с ограниченными возможностями бесплатно заниматься различными направлениями адаптивной физкультуры – иппотерапией, плаванием. Также будут проведены два открытых кубка по мультиспорту. Для нас важно, что этот проект не разовый, а долгосрочный: мы сможем помочь не одному конкретному ребенку, хотя это тоже важно, а решить системные проблемы реабилитации.

Андрей Ким, директор Томского регионального отделения компании «МегаФон»

Опыт асиновского семинара для нас необычайно ценен. Мы проанализируем вопросы родителей, форму общения с ними и ребятишками-инвалидами. Что-то в проекте подкорректируем, если понадобится, добавим. Ведь впереди год работы, и эта работа нас вдохновляет.

Светлана Григорьева, президент БФ «Обыкновенное чудо», руководитель проекта «Мега-Спорт»