«Расскажу вам про случай, который произошел в самом начале моей работы. Я тогда дежурил в больнице вместе с Альбертом Евстафьевым, родоначальником детской анестезиологии в Томске и моим учителем. Привезли мальчика лет пяти-шести. В таком состоянии, что спасти его было невозможно. Хорошая семья. Мама в командировке. Папа с сыном решили погулять. Мальчик первым выскочил из подъезда, отец спускался следом. И тут с верхнего этажа кто-то сбросил велосипедную звездочку, она впилась в голову мальчика, нанеся смертельную травму. У меня до сих пор перед глазами стоит картина: убитый горем отец прижимает к себе окровавленного сына, а в глазах Альберта Николаевича я первый раз увидел слезы. Меня это потрясло. Нелепая смерть. Хрупкая жизнь. А врачи – не боги…».

Крупный мужчина в медицинской спецодежде. Проседь в бородке. Печать усталости на лице. На лацкане куртки бейджик «Константин Варламов. Врач анестезиолог-реаниматолог». Он уже 25 лет стоит «у станка» в 4-й детской.

Абсолютно надежный

– Есть разные определения для оценки врачей, – размышляет главврач больницы Андрей Караваев, пока мы в его кабинете ждем . – Хороший, знающий, опытный… А есть – надежный. Так вот, Константин Геннадьевич при всех остальных замечательных качествах – абсолютно надежный. Я не хочу сказать, что другие доктора в больнице ненадежные, у нас очень хороший коллектив, который ежедневно проходит жесткую селекцию. Случайные люди не задерживаются, они быстро понимают, что детская больница не для них, и сами уходят. Но зато те, для кого это действительно призвание, остаются надолго. Константин Варламов как раз из таких. Формально в анестезиологии нет детской специализации, с детьми работают те, кто не боится маленьких пациентов. Если наши, например, могут вести и 100-килограммового ребеночка, и 800-граммового, то анестезиологи из взрослых больниц при слове «дети» растерянно разводят руками. У анестезиологов, если формулировать пафосно, особая миссия: от других врачей зависит качество жизни, здоровье, а они держат в руках жизнь.

В профессиональной врачебной иерархии вершиной считается хирургия. Но хирургия немыслима без анестезиологии. Операция – это коллективный труд, начало пути к исцелению больного. Роль анестезиолога в ней одна из ведущих: он должен обеспечить сохранность пациента. При этом вклад тех, кто стоит у истоков исцеления, чаще всего остается незамеченным. Пациенты из отделения реанимации переводятся в обычные палаты и после выздоровления говорят спасибо своим лечащим врачам. А в адрес реаниматологов слова благодарности звучат редко.

– Наше время сильно изменило людей, – делится наблюдениями Андрей Караваев, – они стали стесняться произносить добрые слова, но не стесняются нецензурно выражаться. Мир, конечно, не идеален, но, может быть, он стал бы немного лучше, если бы мы чаще говорили друг другу простое человеческое спасибо.

Обычный конвейер

Интересуюсь у главврача и подошедшего Константина Геннадьевича, с чем они связывают невероятный всплеск травматизма детей в Томске. В ответ слышу, что никакого всплеска нет, все идет в обычном режиме. Взрослые по-прежнему заняты собой и не уделяют детям должного внимания. Просто некоторые случаи получили резонансную огласку. А так – все по сезону. С наступлением жары пошли дети, выпавшие из окон.

– Евроокна с сетками спасают только от комаров, – говорит Варламов. – А у ребенка создается иллюзия, что это пространство защищенное. Он опирается на сетку и вываливается из окна. Буквально пару дней назад к нам поступила такая девочка полутора лет.

Отключают горячую воду – идут ожоги. По-прежнему падают телевизоры и футбольные ворота. Начинаются каникулы и дачный сезон – растет число переломов. Завершаются праздники, особенно новогодние – привозят ребятишек с болями в животе. Так что конвейер в больнице постоянный. Экстренные и плановые операции. Непрерывная работа. И непрерывный врачебный подвиг.

– В отделении реанимации мы вытаскиваем ребятишек даже с ожогами 50 процентов площади тела, – с гордостью отмечает Константин Варламов.

– Был даже случай, когда спасли мальчика с 70 процентами ожогов, – вспоминает главврач. – В Приморье с такой же площадью ожогов погиб генерал Колосов. А у нас мальчик выжил!

Чужие как свои

Врачи – сами родители. У Варламова двое детей, правда, уже взрослых: сын окончил ТПУ, дочь – третьекурсница СибГМУ. Но тоже были когда-то маленькими. Наверняка, спасая чужого ребенка, задумывался: а ведь на его месте мог быть мой?

– Поначалу такое было, – соглашается Константин Геннадьевич, – потом прошло, но сострадание осталось.

Собственный отцовский опыт помогает ему найти общий язык с пациентами. Если подросток впадает в истерику – может построжиться. Для малышни сочиняет забавные истории, заговаривает зубы, отвлекает: дети же боятся медицинских манипуляций. Тем более – операции. А в операционной Варламов абстрагируется от эмоций: его задача – подобрать индивидуальную анестезию, обезболить, проследить за жизнедеятельностью организма пациента.

– Анестезиология – это как математика для науки, – улыбается доктор. – Она находится в услужении у хирургии.

Под неусыпным контролем

Заходим в палату интенсивной терапии отделения реанимации. В одной из кроваток лежит младенчик под капельницей.

– Девять месяцев. Мальчик. Сложная врожденная патология пищевода, – комментирует Константин Варламов. – Пища в желудок не попадает. Питание ему вводят через отверстие в желудке и через вену. Сделали уже несколько операций, сейчас он на этапе выхаживания. Предстоит еще сложнейшая реконструктивная операция. Скорее всего, не одна.

В соседней палате раскинула ручки малышка, еще не проснувшаяся после плановой операции. Рядом в кювезе покряхтывает карапуз в ползунках. Вокруг каждого из ребятишек работает следящая аппаратура. «Пи-пи-пи», – в унисон сердцебиению попискивают приборы, наблюдающие за пульсом. Если они звучат ровно, без перебоев, значит, по словам доктора, с малышами все в порядке.

«В отделении реанимации мы вытаскиваем ребятишек даже с ожогами 50 процентов площади тела», – с гордостью отмечает Константин Варламов

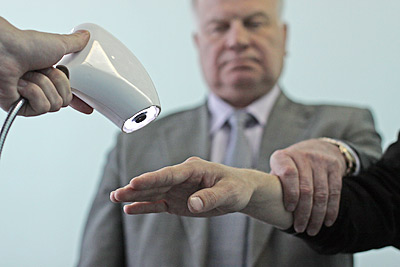

ФОТО: МАКСИМ КУЗЬМИН

«Однажды я делал рядовую операцию по удалению аппендикса. Пациентом был здоровый, спортивный парнишка. И вдруг у ребенка остановилось сердце (бывают такие непредвиденные анатомические особенности, которые проявляются внезапно во время операции). Константин Геннадьевич среагировал мгновенно: прекратил операцию, отогнал хирургов от стола, провел реанимационные мероприятия, запустил сердце. Я доделал операцию, и все завершилось благополучно. А если бы анестезиолог промедлил, исход мог быть трагическим. Это – к слову о надежности участников команды».

Андрей Караваев

Кстати

Парнишка из интерната № 33 с разрывом желудка и перитонитом перенес четыре операции. По словам Андрея Караваева, который после ЧП обещал средние сроки стабилизации состояния через две-три недели, сегодня можно утверждать: катастрофы не произойдет.

Двойной полет

Мальчик лет трех просился у мамы на прогулку. Она не пустила. Он надел курточку, резиновые сапожки (дело происходило зимой), залез на подоконник, открыл окно и отправился «гулять». После падения с 7-го этажа получил тяжелую политравму. Выходили. А через некоторое время его снова привезли по скорой – упал с 3-го этажа. Когда врачи услышали знакомую фамилию, вздрогнули. Повреждений на этот раз у мальчика не было, но для перестраховки его все равно положили в больницу.

Только цифры

От нескольких часов до 18 лет

Возраст пациентов детской больницы № 4

36 лет

самому старшему пациенту. ЧП с молодым человеком произошло рядом с детской больницей, где ему оказали экстренную помощь, а затем отправили во взрослое медучреждение.

136 кг

Масса тела самого большого ребенка.

Примите мои искренние поздравления в наш профессиональный праздник – День медицинского работника!

Примите мои искренние поздравления в наш профессиональный праздник – День медицинского работника!

Возможность отдыха для пожилых людей в Томской ОКБ появляется лишь в летний период. Заведующая отделением платных услуг Светлана Перегонцева объясняет это несколькими условиями. Во-первых, отделение не так загружено, молодежь летом лечиться не идет, стремится выехать за пределы города. Во-вторых, запросов от старшего поколения больше именно в летний период.

Возможность отдыха для пожилых людей в Томской ОКБ появляется лишь в летний период. Заведующая отделением платных услуг Светлана Перегонцева объясняет это несколькими условиями. Во-первых, отделение не так загружено, молодежь летом лечиться не идет, стремится выехать за пределы города. Во-вторых, запросов от старшего поколения больше именно в летний период.

Женщины говорят, что минус 7 кг веса равно минус 5 лет во внешности и привлекательности. И как бы нам ни нравилось наедать жирок зимой и бережно хранить его под толстым вязаным свитером, летом мы опять хотим быть стройными, что подразумевает – красивыми, успешными и молодыми.

Женщины говорят, что минус 7 кг веса равно минус 5 лет во внешности и привлекательности. И как бы нам ни нравилось наедать жирок зимой и бережно хранить его под толстым вязаным свитером, летом мы опять хотим быть стройными, что подразумевает – красивыми, успешными и молодыми.

– Нынче в Томской области клещей значительно меньше, чем в прошлом году. Причины две: естественный спад биологической активности и малоснежная зима (клещи в подстилке частично вымерзли). Но защищаться все же нужно, тем более сейчас, когда вредители голодны.

– Нынче в Томской области клещей значительно меньше, чем в прошлом году. Причины две: естественный спад биологической активности и малоснежная зима (клещи в подстилке частично вымерзли). Но защищаться все же нужно, тем более сейчас, когда вредители голодны.