Юрист из Томска открыл сеть русских магазинов в Варне

– Я уехал не из Томска (свой город люблю), а из страны, в которой стало страшно и неуютно, – коротко поясняет причину переезда в Болгарию Виктор Бакуревич, в недавнем прошлом один из адвокатов экс-мэра Александра Макарова.

– Я уехал не из Томска (свой город люблю), а из страны, в которой стало страшно и неуютно, – коротко поясняет причину переезда в Болгарию Виктор Бакуревич, в недавнем прошлом один из адвокатов экс-мэра Александра Макарова.

В Болгарии Виктор и его семья живут четыре года. Бакуревичи – деревенские жители и владельцы малого бизнеса, им принадлежит сеть русских магазинов «Березка».

В поисках лучшей жизни

– В какой-то момент отчетливо понял: происходящее вокруг всерьез и надолго – агрессия на пустом месте, самозабвенное равнодушие, апатия и цинизм, – говорит о причинах, побудивших семью к переезду, Виктор Бакуревич. – С одной стороны, люди всегда в ожидании подвоха, с другой – какая-то необъяснимая толерантность к насилию и обману.

В Болгарии мне тоже часто приходится отвечать на вопрос, почему наша семья уехала из России. Рассказываю, что надоел суровый сибирский климат, хотелось жить у моря. Несколько раз пытался объяснить истинную причину, но не смог ее донести до болгар: то, что происходит в нашей стране, другим вообще понять очень сложно.

Виктор выбирал будущее место жительства по двум критериям: это должна была быть европейская страна со славянским населением. Сначала познакомился с Чехией, но решил, что поиски нужно продолжить.

– По сути, на карте оставалось два варианта – Болгария и Черногория. Второй тоже отпал: материально я бы его не потянул. А Болгария полюбилась сразу: уже на второй день решил , что хочу жить здесь.

Домик в деревне

Виктор Бакуревич с родителями, супругой и тремя детьми живут в 15 км от Варны.

– Этот сельский дом купил на пятый день своего пребывания в Болгарии. Поскольку представление о том, что и где нужно покупать, было весьма туманным, считаю, повезло: у нас прекрасный дом и сад. Хотя, конечно, есть свои особенности. В южных странах в домах стены тонкие, центрального отопления нет. Болгары привыкли, что у них зимой температура в жилище не превышает 17–18 градусов, а для нас, сибиряков, это холодно. Поставили дровяной котел, развели батареи по комнатам. Отопительный сезон начинается в ноябре, заканчивается в начале апреля. На дрова за сезон уходит около 30 тыс. рублей, электричеством греться дороже и не так комфортно.

Сам себе удивляюсь: я всю жизнь прожил в городской квартире, теперь ни за что не уеду из домика в деревне. А еще у нас шикарный сад, плодородная земля, огромные, сахарные помидоры на кустах – без теплиц и уже в конце июня. Мои родители до сих пор пребывают в сельскохозяйственном шоке.

Адаптация

– У нас с женой не было никаких проблем с адаптацией. В Болгарии родилась младшая дочь Майя, а сыновья уехали из Томска еще совсем маленькими, поэтому для них все тоже прошло незаметно. Моя мама с первого дня переезда не устает вздыхать: «Как долго мы жили в ссылке». А вот отцу пришлось непросто: непосредственно перед отъездом он ушел на пенсию, и для него резкий переход от бесконечной занятости к полному отсутствию трудовой деятельности был непростым.

С проблемой, связанной с острым восприятием иммигрантов, к счастью, не столкнулись.

А вот в Томске, кстати, она была для нас актуальной. Жена наполовину узбечка, и неприятные ситуации из разряда «понаехали тут» действительно возникали.

Разговоры о неприятии иммигрантов, на мой взгляд, вообще из разряда комплексов: хамство на родине для многих привычное дело, но не дай бог кто-нибудь столкнется с ним раз в полгода в другой стране, начинается: «это потому что я русский», «к нам относятся как к иностранцам». Не стоит накручивать себя: хамы и глупцы есть везде.

Бизнес-старт

– Уйти из юриспруденции для меня оказалось достаточно легко. Откровенно говоря, я разочаровался в профессии адвоката, как, впрочем, и во всей правоохранительной системе в целом. Поэтому смена вида деятельности для меня, скорее, стала долгожданной и даже исцеляющей. Теперь я продаю людям еду, тем самым доставляю сплошное удовольствие.

Идея русских магазинов лежала на поверхности. Несмотря на историческую и духовную близость братских народов, привычки в еде отличаются коренным образом. Переехав в Болгарию, мы столкнулись с невозможностью купить кефир, творог, гречку, квас, соленую селедку и еще массу других, привычных нам, россиянам, продуктов. Некоторые продукты (типа майонеза) просто имеют кардинально другой вкус. Погрустив с годик без вышеперечисленного, понял, что необходимо восполнять гастрономический пробел.

Не могу сказать, что бизнес-старт был проблемным. Предпринимателю на самом деле особо не нужны подъемные, льготные кредиты и тем более комитеты по поддержке и развитию малого бизнеса. Нужно одно – не мешать. И вот с этим в Болгарии дела обстоят лучше, чем в России. Безусловно, так же существуют проверяющие органы – санитарная и пожарная службы, трудовая инспекция, но почему-то бог их наделил способностью помогать бизнесу, а не закапывать его. Цель любой проверки – подсказать, что и как поправить: напишут акт без взаимоисключающих требований, уточнят, сколько нужно времени на исправление, предоставят это время, а если надо, продлят его. Хотите – верьте, хотите – нет, но за три года активной деятельности, пережив несколько десятков проверок в наших магазинах, я ни разу не услышал намека на возможность решения вопроса как-нибудь «неофициально».

Налоги в Болгарии ниже: ЕСН – 20%, налог на прибыль – 10%, налог на дивиденды – 5%, поэтому выворачиваться, не платить не приходит в голову.

Тонкости жизни

Бакуревич рассказывает: везти продукты из России или других стран СНГ в Болгарию непросто. Во-первых, таможенные процедуры увеличивают стоимость и время доставки, во-вторых, некоторые виды продуктов – молочные, мясные, рыбные – ввозить нельзя: Европа защищает свой рынок. Поэтому поставки из России ограничены, кондитерские изделия возят из Москвы, из Украины квас, остальное доставляют из Германии и Прибалтики, рынок русских продуктов существует там давно и поражает своими масштабами.

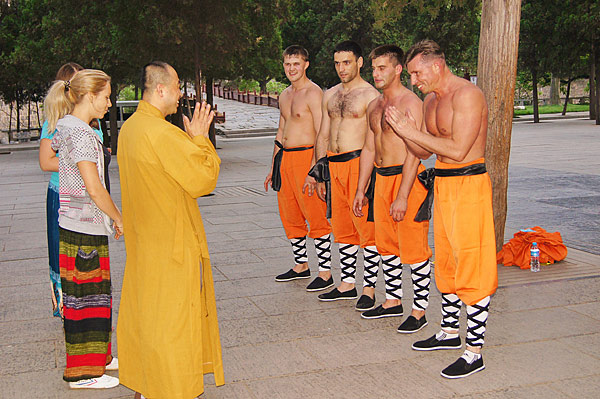

На сегодняшний день в сети «Березка» (12 магазинов) работает около 80 человек. Есть и россияне, но в основном это бессарабские болгары, уже несколько веков проживающие на Украине и в Молдове. Молодежь оттуда едет учиться в Болгарию, здесь и остается. Они владеют и русским, и болгарским, что и привлекает русских работодателей. Ребята в основном из сел – трудолюбивы и не испорчены.

Официальный язык в компании русский, но без знания болгарского, говорит Виктор Бакуревич, невозможно:

– Несмотря на то что говорю уже прилично, до сих пор занимаюсь с преподавателем, считаю бестактным жить в стране и не говорить на языке этой страны.

Вдали от малой родины скучаю по высокой концентрации умных, образованных людей, которых особенно много в родном Томске. Уровень образованности, несомненно, в России выше. А еще россияне трудолюбивее и не так часто жалуются на жизнь, как местное население.

Мой круг общения – моя семья из 15 человек: родители, сестры, племян-ники, зять, будущая сноха, все, кто переехали за нами в Болгарию. Постепенно начали подтягиваться друзья и знакомые, на сегодня переехали из Томска уже восемь человек. Вообще, в этой стране около 250 тыс. русских: встречал людей из Хабаровска, Красноярска, Тюмени…

ДЕНЬГИ

– Болгария – самая бедная страна Евросоюза, средняя заработная плата – 300 евро. В этом ее минус, но в этом и плюс, – говорит Виктор Бакуревич. – Например, кризис проходит относительно незаметно: очень трудно больно удариться, упав с табуретки. Наблюдаем за соседями-греками с содроганием, их привычка жить не по средствам их же и губит. В Болгарии люди живут скромно, не напоказ (как в России).

300 евро в Болгарии и в России – разные деньги. Отборное мясо стоит 3 евро за килограмм, фрукты-овощи в сезон 0,5 евро за килограмм, бутылка хорошего местного вина 3 евро, обед или ужин в ресторане 4–5 евро. На коммунальные платежи семья в среднем тратит не более 50 евро в месяц (это если живет в квартире, проживание в своем доме дороже).

Очень дешевый досуг, ведь все близко: горы, море, европейские столицы (от Варны до Стамбула 350 км, до Бухареста 260 км), цены на отели и туристические комплексы весьма приемлемы: 30–40 евро за номер с завтраком. Билет на самолет София – Париж, если покупаешь его предварительно, – 70 евро туда и обратно.

Напрягает бензин: сейчас цена 95-го – 1,3 евро за литр (около 50 рублей).

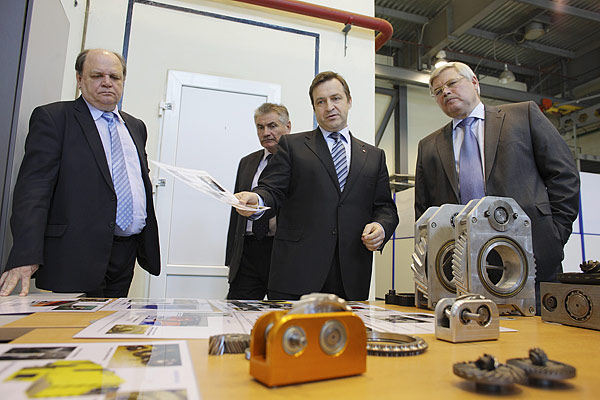

Как пояснили в УФСБ, дело возбуждено по факту мошеннического хищения сотрудниками МЧС по ТО и подразделений противопожарной службы денежных средств, выделенных на содержание указанных структур. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к хищению и сбору доказательств по делу: изучаются изъятые документы, задержанные дают пояснения.

Как пояснили в УФСБ, дело возбуждено по факту мошеннического хищения сотрудниками МЧС по ТО и подразделений противопожарной службы денежных средств, выделенных на содержание указанных структур. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к хищению и сбору доказательств по делу: изучаются изъятые документы, задержанные дают пояснения.

Томским муниципальным детским и взрослым поликлиникам, больницам, а также станции скорой помощи срочно нужны врачи, в общей сложности насчитывается около 300 вакансий. Но закрыть их в ближайшей перспективе не представляется возможным. Практикующие врачи, руководители ЛПУ, организаторы в области здравоохранения при разговоре с «ТН» были солидарны независимо друг от друга: кадровая проблема в муниципальном здравоохранении серьезно обострилась: врачи предпенсионного и пенсионного возраста, которые, по сути, в последние годы «вытаскивали» на себе лечебный и поликлинический блоки, уходят, а молодежь не приходит.

Томским муниципальным детским и взрослым поликлиникам, больницам, а также станции скорой помощи срочно нужны врачи, в общей сложности насчитывается около 300 вакансий. Но закрыть их в ближайшей перспективе не представляется возможным. Практикующие врачи, руководители ЛПУ, организаторы в области здравоохранения при разговоре с «ТН» были солидарны независимо друг от друга: кадровая проблема в муниципальном здравоохранении серьезно обострилась: врачи предпенсионного и пенсионного возраста, которые, по сути, в последние годы «вытаскивали» на себе лечебный и поликлинический блоки, уходят, а молодежь не приходит. Татьяна Домнич, заместитель главы управления здравоохранения мэрии Томска:

Татьяна Домнич, заместитель главы управления здравоохранения мэрии Томска: Вячеслав Новицкий, ректор СибГМУ:

Вячеслав Новицкий, ректор СибГМУ: