Дорожный рабочий из бригады, ремонтировавший улицу Дзержинского, оказался под колесами асфальтового катка сегодня около часу дня. Мужчина погиб на месте.

Подробности и фото с места событий ищите на нашем сайте позднее.

Памятник революционеру три дня не могут отмыть

28 июня в Томске преобразился памятник революционеру Сергею Кирову: по традиции, которой уже не менее 40 лет, некто выкрасил скульптуру — на этот раз в гламурные розовые тона.

Как рассказывают сторожилы, красить памятник Кирову первыми в Томске приноровились выпускники училища связи: именно они несколько десятков лет назад впервые в ночь после выпускного вечера до блеска начистили революционеру сапоги. С тех пор, пока училище связи не закрылось, курсанты обновляли Кирову обувь каждый год. Дошло до того, что в сквере, неподалеку от памятника, милиционеры устраивали засады, но отвернувшись на 5 минут, обнаруживали уже разукрашенного Сергея Мироновича.

Училище связи закрыли 13 лет назад, а традиция прижилась: похоже, ее подхватили учащиеся общеобразовательных учреждений, потому что теперь памятник красят в ночь перед школьными выпускными.

В предыдущие годы томичи практически не успевали увидеть разукрашенного Кирова, в 5-6 часов утра у памятника уже суетились рабочие, которые старательно отмывали Сергея Мироновича. Нынче бдительность не та: многие полагали, что к Дню города, который отмечали в Томске 29 июня, скульптуре вернут первозданный облик. Но революционер до сих пор пребывает в карнавальном обличье…

Термин «молодежь» социологи определяют по-разному, однако практически все согласны с тем, что это возрастная группа, которая находится в стадии взросления, переходит от детства и юности к социальной ответственности. Это время поиска своего места в жизни, время выбора – профессии, системы ценностей, второй половинки, друзей и тому подобных извечных ценностей.

Возможность выбора напрямую зависит от общественного устройства, принадлежности к той или иной социальной группе, уровня образования и ряда других факторов.

В сословном обществе выбор жизненного пути зависел от принадлежности к сословию. Выходец из российской крепостной крестьянской семьи становился крепостным крестьянином, реже солдатом, прислугой или священнослужителем. Молодой дворянин мог стать офицером, гражданским чиновником, ученым, придворным, священнослужителем или просто помещиком.

Причем социальный статус всегда превалировал над всеми остальными занятиями и увлечениями людей того времени. Например, поэт Александр Пушкин, будучи дворянином, был вынужден служить – сначала гражданским чиновником, затем придворным. Иногда молодой человек мог выбрать жизненный путь вопреки своему социальному статусу. Например, выходец из поморских рыбаков Михаил Ломоносов смог стать членом Академии наук, дворянином и помещиком. Но такие случаи были чрезвычайно редки.

Еще меньше выбор был у российских девушек: крестьянка могла стать только крестьянкой или монахиней, дворянка – помещицей, придворной дамой или монахиней.

При капитализме и демократической форме правления возможность выбора у молодежи значительно расширилась. Выходец из крестьянской или рабочей семьи мог стать купцом, фабрикантом, ученым, чиновником, офицером, писателем… Например, в США главным двигателем развития выступила великая американская мечта – вера в свободное предпринимательство, в то, что любой гражданин при наличии таланта и трудолюбия может достичь всего, чего хочет.

Однако в реальности выбор жизненного пути существенно зависит от стартовых возможностей молодых людей: детям из богатых семей намного легче реализовать свои мечты, чем выходцам из социального дна. «Американская мечта» зачастую превращается в «Американскую трагедию» (роман Теодора Драйзера).

Поэтому многие государства используют всевозможные меры социальной поддержки молодежи, наибольшее распространение из которых получили программы льготного кредитования для покупки жилья и получения образования. Ряд стран пошли по пути бесплатного высшего образования.

В СССР – «стране победившего социализма» – набор возможностей у молодежи официально был не ограничен. Советские идеологи провозгласили лозунг «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». Однако в реальности советская власть периодически вводила гласные и негласные ограничения на социальные лифты для молодежи. Например, в 1920–1930-е годы в вузы, партию и армию старались не принимать выходцев из дворян, купцов, царских чиновников, семей священнослужителей и прочих «социально чуждых элементов». Предпочтение отдавалось детям рабочих и крестьян.

Кроме того, во времена позднего СССР в стране расцвели кумовство и протекционизм, привилегированную путевку в жизнь получали дети партийно-хозяйственной номенклатуры. Широкое распространение получил анекдот о том, что сын полковника не будет генералом, потому что у генерала есть свой сын.

Тем не менее введение обязательного среднего и бесплатного высшего образования, а также мер законодательной поддержки молодежи (например, в течение трех лет молодого специалиста нельзя было уволить) позволило расширить стартовые возможности молодых людей до высочайшего в российской истории уровня.

Главным социальным лифтом для советской молодежи был комсомол – кузница кадров партийно-хозяйственной номенклатуры.

Большинство молодых людей проходят в своем развитии этап бунтарства против современного общества, созданного старшими поколениями. Этот конфликт «отцов и детей» заставляет молодежь объединяться в различные группы и движения.

Молодежные движения и субкультуры имеют свою идеологию, их представители стараются отличаться от всех языком (сленгом), стилем поведения, музыкальными пристрастиями или внешним видом.

Как правило, вступая во взрослую жизнь, молодые люди уходят из таких движений, сохраняя память о них как о символе своей юности, своего поколения. В результате подавляющее большинство молодежных субкультур распадаются, однако некоторые из них становятся долговременными факторами общественной жизни.

Справка «ТН»

День молодежи появился в Советском Союзе в 1958 году. Он отмечался в последнее воскресенье июня. После обретения Российской Федерацией независимости первый президент России Борис Ельцин издал распоряжение, зафиксировавшее дату Дня молодежи: 27 июня. Впрочем, в некоторых городах основные торжества проводятся по старой привычке именно в последнее воскресенье июня.

-В Советском Союзе байкерства не было, – уверен один из старожилов байкерского движения в Томске Мастер Джигурда (в миру – Геннадий Жидких). – Вернее, не было такого определения. Мы называли себя просто – мотоциклисты. Лихие парни, которые любили скорость, приключения, технику, дальние поездки и не мыслили себя без любимого мотоцикла.  Мы каждый вечер собирались у ступенек СФТИ – общались, знакомились с девушками,

Мы каждый вечер собирались у ступенек СФТИ – общались, знакомились с девушками,  планировали мотопутешествия, в которые отправлялись по несколько раз в год.

планировали мотопутешествия, в которые отправлялись по несколько раз в год.

«У нас нет людей первого и второго сорта, потому что мы все равноправны; мы не просим друг у друга помощи, потому что помощь придет и без слов. Мы живем по своим законам, и главный из них – это закон чести. Здесь мы живем так, как не можем жить в окружающем нас мире, где подлость оправдывают обстоятельствами, а предательство – это норма» – так звучат основные принципы байкеров.

Роман с мотоциклами у Геннадия Жидких начался еще в детстве: первым мототранспортом – велосипедом с мотором – будущий Мастер обзавелся еще в начальной школе. Став чуть постарше, получил от доброго соседа старенький мотоцикл «Москва», а потом купил себе Jawa (мечта любого мотоциклиста, произведенная в Чехословакии).

Роман с мотоциклами у Геннадия Жидких начался еще в детстве: первым мототранспортом – велосипедом с мотором – будущий Мастер обзавелся еще в начальной школе. Став чуть постарше, получил от доброго соседа старенький мотоцикл «Москва», а потом купил себе Jawa (мечта любого мотоциклиста, произведенная в Чехословакии).

Сегодня Мастер Джигурда – обладатель железного красавца Honda Africa twin, на трассу выходит каждый день. Байкерство для него давно перестало быть просто увлечением, это образ жизни. Свобода, шум дорог, скорость, приключения – его ежедневный допинг.

Рок-н-ролл – состояние души, наверное, большинства томских студентов 1980-х. Глоток свежего воздуха в застоявшейся атмосфере, ощущение сопричастности к огромной массе творческих и свободных людей – музыкантов…

– Мы не очень выделялись внешне, – вспоминает директор мастерской «Аниматроник» и галереи «Куклы без кукловода» Андрей Рюмин. – Зато внутри была музыка: «Алиса», «Динамик», «Воскресенье», «Урфин Джюс», «Калинов мост», «Пикник». В любой уважаемой комнате тиасуровской «шестерки» красовались колонки S90, полка со свемовскими катушками и винилом, «Корвет-010», «Олимп-001» или фирменный японский кассетник.

Новая музыка в общагу приезжала после каникул вместе со студентами со всех регионов СССР. Благодаря одногруппнику из Башкирии Рюмин впервые услышал «ДДТ».

– С самых первых альбомов было понятно, что уфимская группа делает настоящий рок-н-ролл – бунтарский, поэтический, цепляющий за живое. Для меня никто не написал более патриотической песни, чем «Родина» Шевчука, – говорит Андрей.

В 1993 году Рюмин, в то время уже успешный бизнесмен, узнал, что «ДДТ» ищет спонсора для поездки на фестиваль в Германию. Недолго думая принял решение и вместе со своей командой оказался в военно-транспортном самолете, где пополам с генералами летели «хайраты» рокеры – участники фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга в Берлине». А на следующий год переехал в Питер – разрабатывать подробную структуру «Театра «ДДТ». Через два с небольшим года проект закончился, и Андрей вернулся в Томск заниматься своим бизнесом, но он до сих пор следует знаменитому: «Рок-н-ролл – это не работа. Рок-н-ролл – это прикол». Работа Рюмина – делать прикольных кукол и гастролировать с ними по стране. В ближайших планах – создать портретную галерею любимых музыкантов «Рок-н-ролл жив!».

-Стилягу можно было заприметить издалека, – улыбается преподаватель факультета журналистики ТГУ Владислав Губский, – брюки-дудочки, рубашки ярких цветов, набриолиненный кокон из челки, свисающий набок, и носки, кокетливо выглядывающие из-под коротких штанов. На девушках – короткие юбки, пестрые блузы и конский хвост на затылке…

Такими Владислав Владимирович запомнил столичных стиляг середины 50-х годов прошлого века. Сам Губский стилягой не был, а таких образцовых «чуваков» и «чувих» встретил 12-летним мальчиком в Москве. Хрестоматийные образы столичной молодежи докатывались до сибирской провинции глухими отголосками. На периферии все было спокойнее, но всем молодежным костюмам той пары были присущи те или иные стиляжные элементы.

– У меня была рубашка-апаш, – говорит Владислав Владимирович, – на ней красовалась зеленая шахматная доска. Я с удовольствием носил узкие брюки, которые, в отличие от стандартных шаровар того времени, сидели как влитые, и белые носки, доставшиеся мне с невероятным трудом. Еще мне всегда нравились длинные волосы…

Главный отличительный признак стиляг – чересчур яркий внешний вид (чего стоит только один галстук с обезьянкой!). Еще одна черта стиляжьего быта – рок-н-ролл и буги-вуги – пластинки, которые доставались из-под полы и за большие деньги. Однажды Владислав Губский купил у фарцовщика пластинку-самоделку: звуковые дорожки были нанесены прямо на чью-то флюорографию. Ему обещали польский рок, на деле оказавшийся любительской записью каких-то гитарных посиделок.

Кроме того, стиляги вызывающе вели себя на улицах.

– Они могли нарочито громко разговаривать, устраивать танцы прямо на тротуаре или целоваться у всех на виду – это вызывало много неодобрительных взглядов со стороны, – вспоминает Владислав Владимирович, – я такого поведения не понимал.

Ролевики часами просиживают за изготовлением костюмов сказочных персонажей и неделями тренируют артистическое фехтование. Каждая их игра своего рода спектакль, сцена войны с орками, лесными зверями. И вроде все не по-настоящему, но страсти в лесу кипят нешуточные, а удары мечей озаряются облаками искр. Однако на эльфийских битвах все максимально безопасно – мечи затуплены, а на конце каждой стрелы – гуманизирующие шарики. Таким глаз не выткнешь.

Кристина Котикова – эльф со стажем. Она и управитель города, и менестрель, свободно играющий на лютне и свирели. Сама пишет песни и мастерит костюмы, а также необычные украшения в собственной студии. Ее история перевоплощений началась семь лет назад, когда начитавшаяся Толкиена девушка, уже несколько лет узнававшая себя в эльфийских персонажах создателя Средиземья, нашла единомышленников. Со дня на день Кристина должна получить на руки диплом философского факультета с отличными оценками, впереди у нее магистратура психфака ТГУ. Студентка вместе с мамой-психологом работает над монографией, посвященной ролевым играм. Сейчас они выясняют роль оружия в жизни ролевиков.

– Оказывается, для большинства это не орудие убийства, а, скорее, средство диалога, самоидентификации, – говорит Кристина. – Неслучайно у наших мечей есть имена. Это не просто оружие, это нечто большее, имеющее сакральное значение.

Сейчас томские ролевики заняты подготовкой большой игры. Если предыдущие они основывали на фрагментах толкиеновских сюжетов, то для нынешней встречи в лесу написали сценарий самостоятельно.

– Для многих должно стать сюрпризом, что город наш будет практически разрушен в самом начале, – улыбается Кристина, – и в ходе игры мы должны будем не только отстоять его, но и восстановить.

-Битломания была, есть и будет! – уверен ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий. – Потому что это не просто музыка, а стиль жизни, мировоззрение, отношения между мужчиной и женщиной. Большинство из ценностей, заложенных в музыке

«Битлз», актуальны и сейчас. В СССР это движение проявилось, может, даже больше, чем где-либо. Потому что у нас не было того, что называется свободой, а ливерпульская четверка привнесла в молодежную среду это громкое слово. Чего только стоит «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера»!

«Битлз», актуальны и сейчас. В СССР это движение проявилось, может, даже больше, чем где-либо. Потому что у нас не было того, что называется свободой, а ливерпульская четверка привнесла в молодежную среду это громкое слово. Чего только стоит «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера»!

– Вне музыки, вне среды битломаны внешне никак не отличались от рядовых представителей советской молодежи, – рассказывает профессор ТГУ Алексей Рудой. – «Битлз» могли слушать и сутулый очкарик, и накачанный спортсмен. Потому что они пели то, о чем люди хотели услышать, они сами были из этой среды.

– Все девичьи портфели были изрисованы изображениями ливерпульской четверки, – улыбается председатель Томского отделения Союза художников России Олег Кислицкий. – Это было невероятно массовым явлением.

– Все девичьи портфели были изрисованы изображениями ливерпульской четверки, – улыбается председатель Томского отделения Союза художников России Олег Кислицкий. – Это было невероятно массовым явлением.

– В 1968 году я был в Венгрии в рядах стройотряда из СССР, – вспоминает главный режиссер театра кукол и актера «Скоморох» Сергей Столяров. – Весь Будапешт был обклеен афишами фильма A Hard Day’s Night, в главных ролях которого снялись члены ливерпульской четверки. Кинопоказ начинался с 23-го числа, а мы уехали в ночь с 22-го на 23-е. А ведь мы слушали «Битлз» только в аудиозаписях плохого качества. Это была незаживающая рана вплоть до времени развития в нашей стране Интернета.

Многие сегодняшние представители субкультуры под названием «геймеры» еще даже не родились, когда Михаил Сусленко (ныне – ведущий инженер ООО «Томскгазпромгеофизика») впервые попробовал компьютерную игрушку. Это было в 1985 году.

– Я работал в НИИ интроскопии, и как раз наш отдел получил компьютер. Обычный, советский – ЭВМ ДВК-2, с зеленым монитором, как в «Матрице», – улыбается Михаил Сусленко. – Такие мониторы не могли показывать графику – только буквы, цифры, знаки. Соответственно, играть можно было только в одну игрушку – «Тетрис». На следующей машине, ДВК-3, уже был примитивный графический дисплей, правда, монохромный. Хит того времени – «Кот-рыболов».

В конце 1980-х в отделе появился суперпродвинутый IBM-386 – весь институт ходил к Михаилу в кабинет смотреть на чудо-машину. А он мог остаться в офисе на ночь: в рабочее время не наиграешься…

– Работе мое увлечение не мешало, – говорит Михаил. – Да и относился к этому без фанатизма: если проходил игру, считал дело сделанным и терял к ней интерес. Вообще, в Томске геймерское движение зародилось раньше, чем в целом по стране, как раз из-за того, что в городе было много контор с программистами, у которых был доступ к такой экзотике, как ПК.

По мнению Михаила Сусленко, сейчас игры – это единственное, что привлекает совсем юных людей в компьютерах.

– Я считаю, родители эту тягу должны использовать, чтобы развить интерес к дальнейшему обучению. Если не возникает зависимости, увлечение играми может быть даже полезно. Например, первый «Тетрис» был гораздо жестче, чем современный, надо было делать 200 ударов по клавиатуре в минуту. Это здорово помогло ею овладеть…

Основой своей трудовой и творческой биографии называет студенческие строительные отряды директор ОАО «АК «Томские мельницы» Евгений Рубцов:

– С 18 лет ССО играли определяющую роль в моем формировании как личности и как руководителя, – признается Евгений Леонидович. – Наверное, для трети участников строй-отряды – это не только опыт работы в трудовом коллективе, конкретная работа с конкретными результатами, неплохая зарплата и практическое воспитание, но и менеджерская школа, лучше которой сложно придумать.

Евгений Рубцов отдал этому движению 14 лет жизни, с 1976 по 1985 год он был командиром областного студенческого строительного отряда. По его мнению, сегодня с точки зрения воспитания руководителей стройотряды, возможно, даже более актуальны, чем в советское время. Однако если в 1970-е и 1980-е годы труд студентов был востребован, то сейчас условия другие: нет обширного фронта работ, а учащихся вузов привлекать накладнее, чем строителей из азиатских республик. Впрочем, это говорит лишь о том, что нужно искать и развивать новые формы трудовой практики для молодежи.

Евгений Рубцов отдал этому движению 14 лет жизни, с 1976 по 1985 год он был командиром областного студенческого строительного отряда. По его мнению, сегодня с точки зрения воспитания руководителей стройотряды, возможно, даже более актуальны, чем в советское время. Однако если в 1970-е и 1980-е годы труд студентов был востребован, то сейчас условия другие: нет обширного фронта работ, а учащихся вузов привлекать накладнее, чем строителей из азиатских республик. Впрочем, это говорит лишь о том, что нужно искать и развивать новые формы трудовой практики для молодежи.

-В послевоенное время эстрада у нас была какая-то неискренняя, – вспоминает томский бард Владимир Исаев (27 лет преподавал на кафедре прикладной механики ТПУ, ныне пенсионер). – Возникла потребность в песнях, которые трогают душу, сердце и ум. Именно такие песни и предложили людям барды. Песни распространялись на магнитофонных пленках полуподпольно, в основном из рук в руки в альпинистских лагерях.

– В те времена советская власть насаждала в песенном творчестве идеологию народничества, бравурных маршей, – рассказывает руководитель ансамбля «Секунда», президент Федерации тенниса Сибирского федерального округа Александр Пыжьянов. – А бардовская песня, наоборот, обращалась к личности человека, его душе. Символом такого творчества стали песни Булата Окуджавы. Благодаря пленочным магнитофонам авторские песни распространялись моментально. Владимир Высоцкий, например, вспоминал, что приезжал в какой-нибудь город, пел там песню, сочиненную неделю назад, забывал слова, а ему народ уже подсказывал их из зала.

– В 1960-е годы в общежитии геологов на улице Усова авторская песня собирала десятки, а зачастую и сотни студентов, все коридоры, лестничные площадки и лестницы были переполнены, сесть было негде, – вспоминает томский бард Фрида Гейн, в прошлом инженер-геофизик. – Сначала пели песни с налетом лагерного фольклора, затем романтические, а потом и собственно бардовские.

-В 14 лет – это был 1989 год – я пришел в зал «Атлет» при университете, – рассказывает врач-онколог Дмитрий Шишкин, абсолютный чемпион мира по бодибилдингу 2010 года. – Стал быстро прогрессировать: если начинал в весовой категории 50 кг, то через полгода занятий в зале весил на 10 кг больше.

Бандиты, банды, рэкет – все, что принято приписывать к атрибутике качалок 1990-х, прошло мимо Дмитрия:

– У меня есть хорошие знакомые из Москвы, Казани, Екатеринбурга – ныне известные тренеры по бодибилдингу или спортсмены, а ранее – заметные деятели движения люберецких, казанских, уралмашевских. Вот у них интересная судьба в классическом стиле 1990-х. Мы же, наверное в силу возраста, этого не застали. Я был именно спортсменом – получил стипендию от северской спортшколы, благодаря спорту в первый раз съездил за границу, в Германию…

– Хотя были случаи, – вспоминает Дмитрий со смехом, – когда к нам в зал приходил какой-нибудь щупленький дяденька и говорил: «Ребята, плачу по 200 рублей, надо постоять за спиной, пока буду вести переговоры». Мы выйдем в майках, постоим, пока он говорит, но не более того.

На рубеже веков на смену криминалу в моду вошел здоровый образ жизни: спортзалы были переполнены желающими накачать красивое тело. Сейчас в Томске больше 80 спортзалов, фитнес-центров. В одном из них – Powerhouse gym – Дмит-рий Шишкин работает тренером. В 2010 году он достиг вершины своей спортивной карьеры – стал абсолютным чемпионом мира по бодибилдингу.

Александр Виниченко в юности едва ли не боготворил идеологию хиппи и считает, что это движение актуально всегда. Сейчас он не приписывает себя к какой-либо субкультуре, но предпочитает неформальную одежду и стремится к свободе во всем.

– Сейчас хиппи можно назвать субкультурой, а тогда для советской молодежи это было просто желание постичь что-то новое, – рассказывает актер томского ТЮЗа Александр Виниченко. – Мы, жившие в «самой счастливой стране мира», узнали, что в США есть какое-то молодежное движение. Абсолютно позитивное: дети цветов, никакой войны, внешний вид, который мы себе не могли позволить, – все это привлекало. Конечно, сказались и военные конфликты в юго-восточной Азии, война во Вьетнаме.

Александр Геннадьевич вырос в новосибирском Академгородке, где благодаря международным симпозиумам и конференциям часто общался с иностранцами. Это помогало не только учить английский язык, но и узнавать об идеологии хиппи, обмениваться символикой.

– Принадлежность к любой субкультуре – это чаще всего временное явление, юношеский максимализм, – продолжает Александр Виниченко, – когда хочется открывать неизведанное, все попробовать. Но то, чем ты занимался в молодости, в какой-то степени сопровождает тебя всю жизнь: либо ты «наигрался», либо сохранил какие-либо атрибуты. Сейчас молодежные движения чаще всего протестные, каждый хочет доказать, что он прав и не признает ничего другого. Но те, кому ближе природа, кто хочет жить в согласии и гармонии, будут всегда.

– Когда в семье появляется ребенок с особенностями в развитии, это застает родителей врасплох. По крайней мере, в нашем случае было именно так.

В роддоме, несмотря на то что у дочки отсутствовал сосательный рефлекс – а это один из главных признаков неблагополучия, – нам говорили: ничего страшного, пройдет. Либо нам не попался квалифицированный неонатолог, либо руководству роддома не хотелось признавать огрехи, допущенные персоналом во время родов. В общем, нас отпустили в свободное плавание, не подготовив к будущим испытаниям.

В год дочери дали инвалидность по ДЦП. И у нас, как и у тысяч томских родителей, имеющих детей с отклонениями в развитии, начались хождения по мукам. До трех лет дочь не разговаривала, однако попасть к хорошему логопеду было проблемой. Попасть в специализированный детский сад – тоже проблема.

Нам удалось устроить ребенка в замечательный садик, где были и бассейн, и тренажеры, и специалисты, но часть мест в этом учреждении почему-то занимали абсолютно здоровые дети номенклатуры.

Следующая ступень испытаний – школа. Мы долго пытались отстоять 59-ю спецшколу, и только благодаря поддержке депутата гордумы Ларисы Сороковой удалось сохранить два класса на базе 42-й общеобразовательной школы. Конкурс туда огромный, ведь каждый год число детей с нарушениями речи в Томске увеличивается на 30%. При этом руководители сферы образования рапортуют об открытии логопедических классов в разных школах. Но это тоже показуха, ведь для работы в них не хватает квалифицированных специалистов. Получается, что все делается для галочки.

Пока помощь — не на бумаге, а на деле — оказывают в основном общественные организации, например фонд «Обыкновенное чудо». А государственные органы больше заботятся об отчетах, чем о людях.

Как, на мой взгляд, должно быть в идеале? Необходим понятный алгоритм действий для родителей, у которых появился ребенок с проблемами в здоровье. Им с самого начала нужна адресная помощь госструктур. Ну и, конечно, очень нужен в Томске комплексный реабилитационный центр. Российский детский фонд пытался привлечь спонсоров к созданию такого центра, но, видимо, без воли власти это дело с места не сдвинуть.

– Грибы пойдут только через пару недель, – говорит предприниматель Наталья Завелицкая, которая торгует дарами леса на Дзержинском рынке. – Этот год особенный: весна была поздней, поэтому и всход грибов затянулся. Обычно в к концу июня сборщики уже вовсю предлагают белый и подберезовик, сейчас же – только сморчки, да и тех немного.

Пока на прилавках молодая, или, как ее называют торговцы, сырая, шишка — по 30 рублей за штуку.

— Именно сейчас, когда до полного созревания ореха еще около двух месяцев, плоды кедра и сосны содержат наибольшее количество полезных веществ – флавоноидов. Сырая шишка просто кладезь здоровья.

Такую шишку можно есть целиком, нечищеной, – демонстрирует продавец. — На вкус молодые плоды кисло-сладкие, живица (смола), содержащаяся в верхних чешуйках, добавляет горчинку – вполне съедобно.

А еще, говорят знатоки, из кедровых зеленцов можно приготовить морс. На 3 литра напитка нужно два-три сырых плода, пару стаканов мороженой клюквы или брусники, несколько столовых ложек меда. Шишку перемолоть, добавить протертую ягоду, мед, разбавить массу теплой водой – и напиток здоровья готов.

Доступным таежное лакомство будет еще три-четыре недели, потом орех пойдет в рост и скорлупа вберет в себя полезные свойства, которыми пока богата мякоть шишки.

Фото: Роман Сусленко

Невестка и внучка летчика-космонавта Николая Рукавишникова, дважды Героя Советского Союза, обладателя трех орденов Ленина, 25 июня прибыли в Томск по приглашению градоначальника Николая Николайчука. В городе невестка известного летчика-космонавта Ольга и внучка Алена пробудут до 1 июля. В культурной программе – музеи, театры, другие городские достопримечательности, а для начала – возложение цветов к памятнику космонавту, который несколько лет назад установили на Белом озере. Обязательный пункт – музей приборного завода, который долгие годы выпускал системы управления для космических кораблей, а также, скорее всего, посещение лицея № 8, где до 13 лет учился Рукавишников (последние три года образовательное учреждение носит его имя).

Невестка и внучка летчика-космонавта Николая Рукавишникова, дважды Героя Советского Союза, обладателя трех орденов Ленина, 25 июня прибыли в Томск по приглашению градоначальника Николая Николайчука. В городе невестка известного летчика-космонавта Ольга и внучка Алена пробудут до 1 июля. В культурной программе – музеи, театры, другие городские достопримечательности, а для начала – возложение цветов к памятнику космонавту, который несколько лет назад установили на Белом озере. Обязательный пункт – музей приборного завода, который долгие годы выпускал системы управления для космических кораблей, а также, скорее всего, посещение лицея № 8, где до 13 лет учился Рукавишников (последние три года образовательное учреждение носит его имя).

Николай Рукавишников – легендарная фигура для Томской области. Родился в Томске в 1932 году в семье железнодорожников. После окончания Московского инженерно-физического института работал в НИИ в КБ Королева. В 1967 году был зачислен в отряд советских космонавтов.

23–25 апреля 1971 года Рукавишников совершил свой первый космический полет в качестве инженера-испытателя космического корабля «Союз-10». В его активе три рейса в космос, за это время он налетал 9 суток 21 час 10 минут 35 секунд. После ухода из отряда космонавтов Николай Рукавишников работал заместителем начальника отделения НПО «Энергия». С 1985 по 1991 год являлся председателем Федерации космонавтики СССР. С 1991 года – президент Федерации космонавтики Российской Федерации. Николай Рукавишников ушел из жизни в 2002 году.

Объект недвижимости больше не интересует СУ СК РФ по ТО. Как пояснили «ТН» в региональном Следственном управлении, в ведомстве приняли такое решение по ряду причин: во-первых, объект недвижимости не имеет парковки и резерва земельного участка для ее организации (возможной пристройки здания). Во-вторых, учитывая, что в перспективе СУ СК РФ планируется передача функции следствия МВД, площадей бывшей гостиницы недостаточно. Одним словом, вкладываться в объект недвижимости в региональном СУ СК РФ сочли нецелесообразным.

Объект недвижимости больше не интересует СУ СК РФ по ТО. Как пояснили «ТН» в региональном Следственном управлении, в ведомстве приняли такое решение по ряду причин: во-первых, объект недвижимости не имеет парковки и резерва земельного участка для ее организации (возможной пристройки здания). Во-вторых, учитывая, что в перспективе СУ СК РФ планируется передача функции следствия МВД, площадей бывшей гостиницы недостаточно. Одним словом, вкладываться в объект недвижимости в региональном СУ СК РФ сочли нецелесообразным.

К тому же квартирный вопрос Следственного комитета, можно сказать, решен. Следователи, которые пока разобщены (занимают помещения на ул. Кулагина и Бакунина), временно переедут в помещение по пер. Кооперативному.

Тем временем заканчивается землеотвод участка под строительство для нужд СУ СК РФ по ТО. Здание в перспективе в течение двух-трех лет обещают возвести на подъездах к авторынку в пос. Хромовка – там, где все еще существует стихийная торговля автомобилями, которая, похоже, прекратит свое существование, только когда в ту сторону направится следствие.

Судьба «Северной» как объекта федеральной собственности вновь в руках Росимущества. Территориальное управление в первую очередь обязано предложить объект казны учреждениям федеральной формы собственности (в этом случае здание передается в оперативное управление, и ведомство уплачивает только налог на имущество), если площади окажутся невостребованными, то «Северную» ждет аукцион на право аренды.

В Росимуществе не исключают, что в рамках программы минимизации объектов казны в перспективе возникнет вопрос об исключении здания «Северной» из перечня федеральных объектов недвижимости. В этом случае помещение может быть передано в областную казну, а также выставлено на торги (включено в программу приватизации). Как целесообразней распорядиться зданием в центре Томска, будут решать в Москве.

Поселок Молодежный – не самое завидное место в Томском районе. Поселение псевдогородского типа. Не очень старые, но заметно обветшавшие пятиэтажки. К подъезду дома № 10 как раз сходится народ – намечено собрание жителей. Объявляется повестка: отчет местной управляющей компании о содержании дома. В руках у организаторов — увесистые папки с документами. Видимо, отчет предполагается подробный…

Начинается собрание. Опорных точек для критики управляющей компании три: годами протекающая крыша («Вода уже за шиворот течет, проникает в проводку. Вдруг замыкание, пожар? Кто отвечать будет? Зачем вы, УК, ставили домофоны, красили подъезды – лучше бы на эти деньги кровлю сделали!»); нерегулярный, зато заметно подорожавший вывоз мусора («Почему с жителями не согласовали стоимость?»); ржавая питьевая вода, бегущая из крана («Систему не промываете, а деньги берете! Какими СанПиНами определены эти примеси? О каком качестве воды можно говорить?»).

Главных действующих лиц, по сути, двое. Житель Молодежного Алексей Яковлев, возглавивший протест «против произвола УК», и директор управляющей компании Александр Ющенко.

Об Алексее Николаевиче следует сказать отдельно. Инициативные группы возникают только там, где находятся люди, подобные Яковлеву. Они, в общем, и организуют протест, объединяя и направляя разрозненное недовольство соседей. Это неизменные участники всех сходов, собраний и встреч с администрациями. У них хорошая память, громкий голос и всегда наготове аргументированные обвинения. По-своему идеалисты: способны долго обивать пороги разных инстанций и судиться в поисках справедливости.

Руководитель УК Александр Ющенко, опытный управленец, пытался быть по-человечески понятным. У него все точки над «i» уже были расставлены.

– Да слава богу, что у вас здесь есть УК, которая хоть что-то делает! – заявил Александр Леонидович жителям. – Одну компанию вы своими критическими письмами уже вынудили оставить поселок. Нас тоже с вашей подачи постоянно проверяет прокуратура и пока не выявила нарушений. Зато половина персонала нашей компании занимается ерундой – отвечает на письма… товарищей из Молодежного. Понятно, что УК должна выполнять свои обязанности в соответствии с законодательством. Но идеальной работы сейчас не может быть!

Корень зла, по мнению Александра Ющенко, кроется не в УК, трещину дали взаимоотношения Москвы и Томского района. Это центр не выделил деньги на ремонт, потому что территория не установила приборы учета.

– Сейчас поставим счетчики на отопление и горячую воду и будем надеяться, что на следующий год ваш дом попадет в список претендентов на капитальный ремонт. Работа идет, она не прекращается, но тех денег, которые мы собираем, не хватает! А государство, вместо того чтобы помочь, сталкивает жителей и управляющую компанию лбами…

Жители дома № 10 долго не отпускали директора УК. В конце концов Ющенко объявил, что дальше будет работать с советом дома, и тем закончил спор.

И тут слово взял человек, фиксировавший ход собрания на видеокамеру. Через две минуты стало понятно, кто способен вести с УК настоящий диалог.

– Мы заранее сделали письменный запрос о раскрытии информации и отчету УК по нашему дому. Но представители управляющей компании отослали нас с нашими вопросами к сайту Фонда содействия реформированию ЖКХ. Я не поленился, зашел сегодня на этот сайт. И вот что обнаружил. Год ввода дома в эксплуатацию, серия проекта, число жителей, площадь придомовой территории, количество лицевых счетов – по всем этим позициям на сайте указано: «Нет данных»! Удельная тепловая характеристика, фактический и нормативный расход, класс энергоэффективности… Год проведения последнего капитального ремонта… Нет данных! И так далее…

– А дом-то наш есть? – съехидничал кто-то из жителей.

Продолжатели и последователи

Продолжатели и последователиИтак, третье действующее лицо собрания – депутат Малиновского сельского поселения, житель пос. Молодежного Андрей Яковлев. С местным ЖКХ Андрей Алексеевич ведет затяжную войну, не имеющую ничего общего с шумом на сходе. У него системный взгляд на вещи и способность копать вглубь, добираясь до проблем, о которых на собрании никто даже не заикнулся.

– Вопрос коммуналки обострился начиная с 2000 года. Изначально градообразующим элементом поселка была птицефабрика «Томская». Она же – единственный источник питьевой воды для его жителей. Молодежный снабжался теплом и горячей водой от ее котельной, расположенной в 2 км от поселка. Тарифы высокие: работала котельная на угле, мазуте, а чаще всего – на сырой нефти. У поселка давно назрела необходимость иметь свою котельную. За ее строительство взялась ЗАО «Восточная инвестиционная газовая компания» (ВИГК), руководитель – депутат Законодательной думы Томской области Александр Терещенко. Областная власть в лице губернатора Виктора Кресса и областного депутата Сергея Звонарева публично обещала помочь и вложить 11 млн рублей. К октябрю 2003 года газовая модульная котельная была построена. Нам обещали, что стоимость отопления упадет в разы! (Для птицефабрики «Томская» тариф был установлен РЭК – 500 рублей за 1 Гкал). Каково же было наше удивление, когда ВИГК начислила 550 рублей за гигакалорию!

Прокуратура нарушений не нашла, но кулуарно нам дали понять, что высокий тариф оставлен, чтобы окупить инвестиции. Но раз они есть, значит, должна быть инвестиционная программа? И тарифы должны как-то измениться после ее реализации?

Обращения к Крессу, Мальцеву, Звонареву результата не дали. Мы так и не знаем наверняка, чем обусловлена на сегодняшний день величина тарифа, на чьи деньги была построена котельная, куда пошли бюджетные средства, кому она должна принадлежать? С осени 2003 года ЗАО «ВИГК» взяло на себя всю коммуналку поселка. Но жителей не устраивало качество обслуживания. Была выбрана новая УК – ООО «Жилищная компания Томского района» (руководитель – Александр Ющенко). Однако ВИГК, уходя, не передала своей преемнице средства по лицевым счетам. Ющенко взял жилищный фонд с чистого листа и возврата денег с Терещенко не потребовал. (Все равно собственники заплатят, куда им деваться…) Проблемы с новой управляющей компанией начались один в один такие же, как с ЗАО «ВИГК»: деньги собираются, но работы не согласовываются и не сдаются собственникам, да и выполняются зачастую с ненадлежащим качеством.

ЗАО «ВИГК» просуществовало до марта 2012 года. Ее сменило ООО «Западная тепловая компания» с тем же персоналом, руководством, оборудованием, тарифами и методами работы с населением.

Сегодняшнее плачевное состояние коммуналки (особенно сетей) и жилых домов в пос. Молодежном было заложено ЗАО «ВИГК» с 2003 по 2012 год. И сейчас я не вижу честных попыток изменить существующее положение дел.

Жители дома № 10 хотели увидеть детальный отчет: какие работы выполнялись, какие материалы использовались, сметы, стоимость… Не получили. Судились и выиграли. Только управляющая компания до сих пор не отчиталась в требуемом объеме. Приставы говорят: у нас нет механизма исполнения решения суда…

29 июня, в день VIII Томского карнавала «Виват, спорт! Виват, Сочи!» на площади Новособорной (возле СФТИ) с 13.00 до 15.00 «МегаФон» организует серию спортивных и развлекательных площадок, где каждый желающий сможет проверить свои силы в необычных состязаниях: гонках на Segway, соревнованиях по настольному хоккею, в виртуальном юникроссе. У всех будет возможность сфотографироваться в тантамареске в образе олимпийских чемпионов, поучаствовать в конкурсах по скоростному написанию SMS, интернет-серфингу и др. Для маленьких гостей праздника будет работать аквагример. Победителей ждут сувениры и высокотехнологичные гаджеты от компании «МегаФон».

29 июня, в день VIII Томского карнавала «Виват, спорт! Виват, Сочи!» на площади Новособорной (возле СФТИ) с 13.00 до 15.00 «МегаФон» организует серию спортивных и развлекательных площадок, где каждый желающий сможет проверить свои силы в необычных состязаниях: гонках на Segway, соревнованиях по настольному хоккею, в виртуальном юникроссе. У всех будет возможность сфотографироваться в тантамареске в образе олимпийских чемпионов, поучаствовать в конкурсах по скоростному написанию SMS, интернет-серфингу и др. Для маленьких гостей праздника будет работать аквагример. Победителей ждут сувениры и высокотехнологичные гаджеты от компании «МегаФон».

– Зимняя Олимпиада в Сочи 2014 года – огромное событие для нашей страны, – говорит директор Томского регионального отделения Андрей Ким. – Компания «МегаФон» как генеральный партнер зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи дарит томичам возможность проникнуться духом этого большого спортивного праздника.

По результатам проведенных исследований проб воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» превышение гигиенических нормативов качества воды обнаружено в следующих водоемах:

– р. Томь – превышение гигиенических нормативов по вирусологическим показателям;

– р. Ушайка – превышены гигиенические нормативы по микробиологическим, вирусологическим, санитарно-химическим показателям;

– р. Басандайка – выше нормы гигиенические нормативы по микробиологическим показателям;

– озеро пос. Кисловка – превышены гигиенические нормативы по микробиологическим показателям;

– озеро пос. Нового (Октябрьский район) – выше нормы гигиенические нормативы по микробиологическим показателям;

– озеро в районе «Томскнефтехима» – превышение гигиенических нормативов по микробиологическим, паразитологическим показателям.

Соответствует гигиеническим нормативам по исследованным микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям вода только в озере пос. Самусь.

Управление Роспотребнадзора обращает внимание жителей региона: купание в водоемах, вода которых не отвечает санитарным нормам, может послужить причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Через загрязненную воду водоемов могут передаваться возбудители инфекционных заболеваний, в том числе аденовирусная лихорадка, вирусный гепатит А, дизентерия, полиомиелит, лор-заболевания (отиты, синуситы, тонзиллиты), инфекционные конъюнктивиты, лямблиоз, энтеробиоз, аскаридоз, грибковые заболевания кожи и др.

Там ему предстояло стать одним из десяти героев всероссийского праздника выпускников «Алые паруса».

Привыкший к повышенному вниманию со стороны Рустам держится вполне уверенно. Легкое волнение выдает только… бабочка. Молодой человек систематически расправляет крылья галстука. Сейчас он выйдет на сцену перед 80-тысячной толпой, получит образовательный сертификат на 300 тысяч в красивом багете и скажет несколько слов благодарности. А сказать хочется намного больше.

– Эйфория не заканчивается, – говорит Рустам, – сначала были сильные эмоции от кастинга, потом от съемочного процесса, теперь вот сам праздник… И город совершенно великолепный, и ощущение, когда ты стоишь на сцене перед огромной толпой. Этого в пяти словах не опишешь, даже осмыслить пока сложно.

Рустам Каримов, высокий и харизматичный брюнет с белозубой улыбкой, совсем не отличник. Учился средне, случалось, в школьном табеле и тройки проскакивали. Итоговая раскладка ЕГЭ выглядит вполне прилично – русский – «пятерка», математика – «четыре».

– Физика подкачала, – становится серьезным обычно жизнерадостный юноша, – три балла.

Школьник собирается поступать в политех, со специальностью еще не определился. Будет подавать документы на несколько специальностей, чтобы было больше шансов на положительный результат.

– Если поступить своими силами не получится, – рассказывает Рустам, – использую грант на обу-чение. По правилам проекта, наградные деньги мы должны использовать на образование. А я очень хочу путешествовать, вы-учить языки…

На вопрос, как очутился на проекте, Рустам говорит крат-ко: «Повезло». Случайно узнал о том, что кастинг проводится в его родном лицее. В отличие от остальных участников, которые говорят, что пришли в поисках новых ощущений, Рустам честно рассказывает, что на кастинг шел с твердым желанием победить.

– Даже родители поначалу сомневались, а вот брат сразу поддержал, – говорит Рустам.

Перед телешоу Рустам прошел сквозь сито столичных продюсеров. Съемочная группа СТС и организаторы праздника «Алые паруса» искали участников для проекта «Креативный класс» в 12 городах: проверяли выпускников на интеллект, проводили собеседование и телепробы. В итоге из каждого города «в телевизор» попали по пять выпускников. Каримов преодолел все три рубежа без проблем и вошел в томскую пятерку.

Съемки программы прошли в Москве в самом начале мая. Всех выпускников программы отсняли сразу, поэтому 60 участников успели передружиться между собой.

– Мы поддерживали друг друга в съемочном павильоне, когда с первого дубля что-то не получалось, – вспоминает Рустам, – ведь это для всех большой стресс, иногда и до слез доходило. А потому в Питере встретились как родственники – с объятиями, вопросами. Мы же переписывались все это время, о ЕГЭ узнавали. Думаю, и дальше останемся друзьями.

Чествование выпускников-краснодипломников прошло в Томске вчера. Традиционно лучших студентов с окончанием вуза поздравил губернатор Сергей Жвачкин и вручил каждому памятные часы с изображением святой Татьяны. Отличников в этом году случилось 1 100, 13 из них – иностранные студенты.

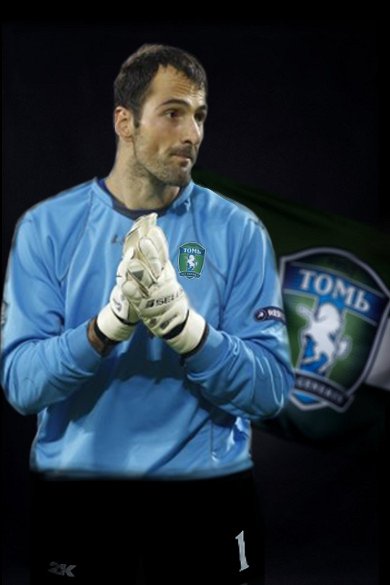

Три новичка стали первым приобретением томской команды в межсезонье-2013, до этого клуб только терял футболистов: «Томь», в частности, покинули одни из лучших игроков прошлого сезона – Андрей Горбанец и Александр Димидко.

Младену Божовичу 28 лет, его рост 196 см. До «Томи» вратарь выступал за сербский «Партизан» и один из сильнейших клубов Венгрии «Видеотон». С 2007 года регулярно призывается в сборную Черногории.

Младену Божовичу 28 лет, его рост 196 см. До «Томи» вратарь выступал за сербский «Партизан» и один из сильнейших клубов Венгрии «Видеотон». С 2007 года регулярно призывается в сборную Черногории.

Живко Миланову также 28 лет, его предыдущий клуб – румынский «Васлуй». Защитник является воспитанником клуба «Левски» и имеет опыт игры в Лиге Европы. За сборную Болгарии Миланов провел 24 матча.

23-летний Кирилл Панченко в минувшем сезоне выступал в российской футбольной премьер-лиге за «Мордовию», провел 28 встреч, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. После окончания сезона форвард не стал продлевать контракт с клубом, а чуть позже принял предложение «Томи».

На просмотре в «Томи» в ходе первого сбора, который проходит в Томске и завершится 28 июня, находятся полузащитники Михаил Комков, Денис Ткачук и Дмитрий Рикшпун, защитник Роланд Гиголаев, вратарь Александр Саутин и нападающий сборной Молдавии Евгений Сидоренко. Уже 1 июля команда отправится на второй (заключительный) сбор в Молдавию.

Кроме того, официально оформил трудовые отношения с ФК «Томь» и главный тренер Анатолий Давыдов, приступивший к работе с командой три недели назад после встречи с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. Теперь контракты подписаны и с Давыдовым, и с его помощниками.

В УФНС России по Томской области приступили к рассылке уведомлений, информирующих граждан о необходимости своевременно оплатить транспортный, земельный и налог на имущество (плательщиками являются физлица, всего 574 300 человек ). В народ ушла первая партия уведомлений – 200 тыс., оставшиеся 374 300 посланий специалисты разошлют до августа. В связи с тем что ряд вопросов у населения возникают ежегодно, а также учитывая нововведения, которые, по всей видимости, ждут россиян с января 2014 года, в региональном УФНС решили пообщаться с налогоплательщиками «на берегу». Начальник отдела налогообложения УФНС России по Томской области Ирина Маркелова рассмотрела самые распространенные ситуации.

В УФНС России по Томской области приступили к рассылке уведомлений, информирующих граждан о необходимости своевременно оплатить транспортный, земельный и налог на имущество (плательщиками являются физлица, всего 574 300 человек ). В народ ушла первая партия уведомлений – 200 тыс., оставшиеся 374 300 посланий специалисты разошлют до августа. В связи с тем что ряд вопросов у населения возникают ежегодно, а также учитывая нововведения, которые, по всей видимости, ждут россиян с января 2014 года, в региональном УФНС решили пообщаться с налогоплательщиками «на берегу». Начальник отдела налогообложения УФНС России по Томской области Ирина Маркелова рассмотрела самые распространенные ситуации.

— Налоговые уведомления почему-то приходят из Кемерова…

– Эта деталь не должна настораживать налогоплательщиков, так как печать уведомлений, их рассылка возложена на единый сервисный центр (находится в Кемерове), который по почте направляет уведомления плательщикам.

— Если не получил уведомление…

– Существует ряд объективных обстоятельств, когда уведомления не доходят до адресата.

Граждане переезжают или не живут по месту регистрации, что особенно актуально для мужской части населения. Поэтому, если вы поменяли адрес за последние три-четыре месяца, имейте в виду, что налоговая служба еще не располагает этой информацией. Стыковка баз федеральных учреждений, где есть персональные данные граждан, происходит не так часто, как хотелось бы, поэтому информация о том, что человек сменил место жительства, продал квартиру, приобрел машину, поступает к нам с большой задержкой. Сменили адрес? Не проживаете по адресу, где зарегистрированы? Проявите сознательность: обратитесь в налоговый орган и получите уведомление лично.

— Квартира продана давно, а уведомления продолжают присылать ежегодно. Как еще поставить УФНС в известность? Может быть, через Интернет?

– Советуем воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет», который позволяет налогоплательщикам (физическим лицам) участвовать в формировании своей налоговой базы. Сервис позволяет без личного визита в инспекцию получать информацию о задолженности, о суммах начисленных и уплаченных платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества. Если в «Личном кабинете» упомянуто имущество, которым вы не владеете, по электронной почте вы можете поставить нас в известность.

Кстати, сервис позволяет распечатывать уведомления и квитанции об уплате налоговых платежей. Свой «Личный кабинет» уже имеют более 46 тыс. региональных налогоплательщиков.

— Вводится новый налог – на недвижимость. Зачем, если есть имущественный и земельный?

– Законопроект по налогу на недвижимость, который объединит земельный и налог на имущество, разрабатывается с 2004 года. Сейчас проходит чтение закона, вступление в силу ожидается с 2014 года. Вводиться он будет поэтапно (не на всех территориях России сразу), но Томская область к новшеству технически готова. Фактически налоги по-новому регион начнет собирать в 2015 году, когда рассчитаем налог за 2014 год. Основные отличия: налог на недвижимость будет исчисляться с учетом кадастровой стоимости объектов (она более высокая, чем инвентаризационная, пока являющаяся базовой).

Сейчас налогом на имущество не облагаются объекты незавершенного строительства (это выпадающий доход), но согласно налогу на недвижимость и «незавершенка» будет подлежать налогообложению.

Предусматриваются ставки: для жилых объектов – 0,1%, для остальных (в том числе незавершенного строительства) – 0,5%; для земельных участков – 0,3% (земли сельхозназначения и занятые жилищным фондом), остальные участки – 1,5%.

Администрация Советского района продолжает комплексное благоустройство дворовых территорий. Решение о реализации проекта было принято в ходе выездной встрече главы администрации Сергея Автомонова с жителями Фрунзе, 130, представителями Совета дома, управляющих компаний и предприятия — социального партнера.

Администрация Советского района продолжает комплексное благоустройство дворовых территорий. Решение о реализации проекта было принято в ходе выездной встрече главы администрации Сергея Автомонова с жителями Фрунзе, 130, представителями Совета дома, управляющих компаний и предприятия — социального партнера.

На сегодня уже снесены 24 из 30 несанкционированных железных гаражей. В планах администрации района обустройство тротуарной зоны от переулка Курского до пр. Фрунзе, 130, старой контейнерной площадки, организация парковочных мест у подъездов, расширение детской площадки, снос и подрезка аварийных тополей. Кроме того, для реализации проекта уберут металлические гаражи на проезде между домами Фрунзе, 132 и 152.

Окончание всех благоустроительных работ запланировано на 1 сентября 2013.

Если говорить о недвижимости как об объекте инвестирования, то вкладывать свободные средства можно не только в покупку готовых объектов, но и инвестировать в акции строительных или управляющих компаний, вкладывать в инвестиционные фонды, которые размещают активы в недвижимости. Сегодня объекты недвижимости наиболее интересны не столько с позиции роста цен на них, сколько в качестве получения небольшого стабильного дохода от сдачи в аренду.

Если говорить о недвижимости как об объекте инвестирования, то вкладывать свободные средства можно не только в покупку готовых объектов, но и инвестировать в акции строительных или управляющих компаний, вкладывать в инвестиционные фонды, которые размещают активы в недвижимости. Сегодня объекты недвижимости наиболее интересны не столько с позиции роста цен на них, сколько в качестве получения небольшого стабильного дохода от сдачи в аренду.

Наиболее понятным вариантом инвестирования для частных лиц является приобретение квартир в строящихся домах. Именно на стадии строительства покупается большинство квартир в Королеве. Здесь есть определенные риски, поскольку кроме возможности затягивания стройки, успешность инвестиций будет зависеть и от сроков ввода в эксплуатацию прилегающей социальной инфраструктуры, если речь идет об объектах комплексной застройки. Между покупкой и продажей при таком варианте проходит в среднем полтора года. Доходность будет зависеть от ситуации на рынке.

Инвестиции в жилую недвижимость имеют долгую окупаемость и если говорить о сдаче квартир в аренду, то чаще всего она рассматривается как дополнительный, а не основной доход. Так в столичном регионе, где самый развитый рынок арендного жилья, только треть арендодателей сдают в аренду две и более квартиры. Доходность арендного бизнеса (если не учитывать прирост стоимости жилья) составляет с учетом инфляции 3 — 5% годовых.