Капитан команды «Дети лейтенанта Шмидта», блистательный игрок КВН Григорий Малыгин уже более 10 лет живет в Москве. Уехал на волне популярности, вдоволь искупавшись в лучах славы и полагая, что заработанное имя обеспечит ему беспрепятственный творческий рост и бесперебойный доход. Спустя годы Григорий признает: сам был наивным, переезд – непродуманным, а использование возможностей – неэффективным.

Капитан команды «Дети лейтенанта Шмидта», блистательный игрок КВН Григорий Малыгин уже более 10 лет живет в Москве. Уехал на волне популярности, вдоволь искупавшись в лучах славы и полагая, что заработанное имя обеспечит ему беспрепятственный творческий рост и бесперебойный доход. Спустя годы Григорий признает: сам был наивным, переезд – непродуманным, а использование возможностей – неэффективным.

Одурманенный

«Я не жалею, что почти 10 лет проработал в Москве. В Томске в творческом плане мне все равно уже было тесно. Это же ощущение профессионального дискомфорта выдавило из Сибири в столицу и команду «Максимум». Надо отдать ребятам должное – они поступили более грамотно: от КВН взяли популярность и конвертировали ее в другие проекты, в частности «Даешь молодежь». Андрей Бурковский пошел еще дальше: снимаясь в попсовом проекте, учится в школе-студии МХАТ, работает в театре, и в моих ближайших планах сходить на спектакль с его участием».

Когда Гриня рванул в Москву, у него не было и тени сомнения, что после головокружительного успеха «Детей…» в столице что-то может не сложиться. Казалось, будет все и сразу. Но московская реальность оказалась иной: одна эпизодическая роль, другая – долгожданного чуда в виде главных ролей и проектов, где можно было застолбить позиции, не случилось. А потом и поезд ушел.

– Я рассчитывал на другой прием. Теперь уже переболел этими мыслями, признаю, что допустил ошибки, знаю, какие именно. Стараюсь не оглядываться: зачем усложнять жизнь? – сохраняет оптимизм Малыгин.

Об ошибках Григорий говорит довольно легко. Чувствуется, уже пережил их и двинулся дальше.

«Участие в «Аншлаге» было опрометчивым: не мой формат, не мой зритель. Сейчас думаю: на что рассчитывали, когда соглашались?»

– Какие ошибки? Медлительность, нерешительность, неорганизованность и… открытость! Переезжать в Москву нужно было быстрее, уходить из КВН раньше. Одна из самых серьезных ошибок, как ни странно, преданность КВН: относился, как к профессии, а нужно было, как к хобби. Помню, когда мы готовились к игре в высшей лиге, от руководителя Первого канала Константина Эрнста нам со Славой Гуливицким поступило интересное с точки зрения карьеры предложение вести «Утреннюю почту». Кастинг прошли удачно. Как честные парни пошли на совет к Александру Маслякову, в ответ услышали: «Это ваш выбор…» Наивно полагали, что удастся совмещать КВН и ТВ-проект. Увы, не случилось. Как честные парни сделали выбор в пользу КВН.

– Во многом поэтому, когда Слава Гуливицкий внезапно заявил об уходе, его решение мне, как капитану команды, показалось где-то даже предательским, – продолжает Малыгин. – Сейчас могу оценить его поступок. Слава уже тогда постарался разделить: хобби – КВН, профессия – что-то другое. На юбилейном концерте ДЛШ в Москве с участием Гуливицкого я видел, с какой легкостью Слава выходит на сцену: он свободен, он наслаждается игрой. Для меня, пусть и любимая, но это все-таки работа, и мысль об этом из головы не выкинешь.

Перетягивание каната

Попытку перетащить в Москву остальных «детей» Григорий тоже называет ошибкой: на «перетягивание каната» ушло много драгоценного времени.

Попытку перетащить в Москву остальных «детей» Григорий тоже называет ошибкой: на «перетягивание каната» ушло много драгоценного времени.

– Время было упущено, позиционирование оказалось в корне неверным. Взять и перевезти команду в полном составе из Томска в Москву было практически нереальной затеей. Это же не чемодан. 10 лет назад мне казалось иначе: «Дети…» – это бренд, и именно его нужно продвигать и продавать. Переехав в Москву, подбивал одного, другого: думал о переезде Гасаев, подумывали (но очень долго) Винс и Никулин.

Надеясь, что команда все-таки соберется, Григорий предлагал в столице коллектив, которого в наличии-то и не было. Дальше оказалось еще сложнее. Номера Малыгина и кого-то из команды еще можно было продать, но ждать, когда подъедет игрок из Сибири, желающих становилось все меньше и меньше.

– Это одна из возможных причин, почему мы выпали из «Камеди клаб», о чем действительно сожалею, ведь стояли у истоков программы: в трех первых передачах «Дети…» принимали участие. Я и сейчас общаюсь со многими из «Камеди», прихожу на съемки, но в зрительный зал.

Развожу и провожу

Сегодня Григорий Малыгин развлекает москвичей на корпоративных вечерах. Это кусок хлеба для семьи шоумена. Антреприза – работа, доставляющая удовольствие. «Дети лейтенанта Шмидта» – больше ностальгия и, как надеется Малыгин, перспектива: есть ряд идей, о которых пока Григорий не готов говорить.

Кстати, 18 июня «Дети…» (в составе Петра Винса, Виталия Гасаева, Дмитрия Никулина, Александра Федорова, Дмитрия Бакина, Романа Колоколова) отправились в гастрольный тур в Краснодарский край. Оттуда юмористы собирались в Юрмалу: прислав официальное приглашение, их зовет Александр Масляков. Поездка, правда, за свой счет. Нужен 1 млн рублей, которого пока нет. Кавээнщики обратились за поддержкой к губернатору Сергею Жвачкину, другим спонсорам. Но пока поездка под большим вопросом.

Кстати, 18 июня «Дети…» (в составе Петра Винса, Виталия Гасаева, Дмитрия Никулина, Александра Федорова, Дмитрия Бакина, Романа Колоколова) отправились в гастрольный тур в Краснодарский край. Оттуда юмористы собирались в Юрмалу: прислав официальное приглашение, их зовет Александр Масляков. Поездка, правда, за свой счет. Нужен 1 млн рублей, которого пока нет. Кавээнщики обратились за поддержкой к губернатору Сергею Жвачкину, другим спонсорам. Но пока поездка под большим вопросом.

Зарок

– Не знаю, получится ли, но для себя принял решение: в прежнем ритме и жанре работаю до нового года (сезон корпоративов включительно). С весны ищу себя в чем-то другом. Признаюсь, это уже третье подобное решение за последнюю пару-тройку лет, но я впервые говорю о нем не только себе, но и во всеуслышание. Может, на этот раз мне будет проще расстаться с настоящим.

К «смене декораций» Малыгина может подтолкнуть не только публичное заявление, но и решение сына. Артуру 13 лет. «Юморить» Малыгин-младший не любит, а вот футбол – другое дело.

– Сын подрастает, пора задуматься о будущем. Спрашиваю: футбол – хобби или, возможно, профессия? Пока Артур не может дать четкий ответ, но, учитывая, что задатки у него есть, играет он отлично, не исключаю, что с этим можно работать. И если так, то «выращивать» футболиста поедем в Томск. Не всегда для карьерного роста Москва – лучший вариант. В футбольной истории как раз наоборот: в столице клубов много, в Томске один, где сконцентрированы лучшие спортивные силы региона. В ФК «Томь» (сначала в молодежной сборной, потом и в основном составе) сын может стать профессиональным футболистом. В будущем сможет продолжить карьеру в другом российском клубе. В ФК «Томь» я уже поинтересовался, нужны ли им парни столичные. Говорят, готовы посмотреть, главное, чтобы Артур теперь созрел.

«Зритель и юмор стали другими. Смотрит нынешняя молодежь «Юморынок» 1990-х и не понимает: над чем зал ухахатывается? Потребность нынешней публики – более динамичные номера, где практически нет сюжетной линии. Есть момент – яркий, смешной. Обратная сторона медали: вышел с концерта, а шутку вспомнить не можешь. Недавно сходил на концерт Романа Карцева – вот там было о чем подумать, а потом рассказать другим».

«Зритель и юмор стали другими. Смотрит нынешняя молодежь «Юморынок» 1990-х и не понимает: над чем зал ухахатывается? Потребность нынешней публики – более динамичные номера, где практически нет сюжетной линии. Есть момент – яркий, смешной. Обратная сторона медали: вышел с концерта, а шутку вспомнить не можешь. Недавно сходил на концерт Романа Карцева – вот там было о чем подумать, а потом рассказать другим».

«Зачем снимался в сериале «Счастливы вместе»? Это была эпизодическая роль, которая меня утроила и творчески, и финансово. Сам я не смотрю этот ширпотреб, он засоряет жизнь. Каков зритель, таковы и фильмы. Жду, когда «пипл наестся».

Справка «ТН»

Григорий Малыгин – по профессии дорожник, по жизни артист эстрадного жанра, актер театра и кино, режиссер культурно-массовых мероприятий. С 1996 года – худрук и капитан команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта». С 2008-го – коммерческий директор ТО «Дети лейтенанта Шмидта». В активе: спектакль-антреприза «День хомячка», эпизодические съемки в сериалах «Счастливы вместе», «Как я встретил вашу маму», «Масквичи», «Дикий», «Москва. Центральный округ». Принимал участие в развлекательных шоу: «Слава богу, ты пришел», «Хорошие шутки».

С женой Викторией (томичкой). Вика работает стилистом, гримером, парикмахером

У Григория двое детей: дочь Кристина (окончила 1-й курс СибГМУ), сын Артур (13 лет). Малыгин шутит: «Сын-футболист обеспечит папе будущее, а дочь вылечит»

Иван Семкин – студент ТПУ, пропавший 15-го и обнаруженный 22 июня в одной из городских больниц, на этой неделе уехал с родителями домой – в Лесосибирск (Красноярский край). Иван отправился в родной город, так и не вспомнив, что именно с ним произошло. Как развивались события, Семкин помнит фрагментарно, о чем и рассказал друзьям и родителям, организовавшим в Томске его масштабные поиски.

Иван Семкин – студент ТПУ, пропавший 15-го и обнаруженный 22 июня в одной из городских больниц, на этой неделе уехал с родителями домой – в Лесосибирск (Красноярский край). Иван отправился в родной город, так и не вспомнив, что именно с ним произошло. Как развивались события, Семкин помнит фрагментарно, о чем и рассказал друзьям и родителям, организовавшим в Томске его масштабные поиски.

– Я не футбольный фанат, но за событиями вокруг чемпионата Европы по футболу более-менее слежу. Послематчевая баталия российских и польских болельщиков, сопровождавшаяся мордобоем и взаимными оскорблениями, вызвала у меня чувство глубокой досады. И даже стыда. Прежде всего за наших соотечественников, до сих пор не избавившихся от великодержавного сознания. Мысль о том, что у россиян особая миссия спасения всего человечества настолько глубоко въелась в мозги, что ее не вытравишь реалиями жизни: Союза давно нет, а привычка посматривать свысока на бывшие союзные республики и страны соцлагеря осталась.

– Я не футбольный фанат, но за событиями вокруг чемпионата Европы по футболу более-менее слежу. Послематчевая баталия российских и польских болельщиков, сопровождавшаяся мордобоем и взаимными оскорблениями, вызвала у меня чувство глубокой досады. И даже стыда. Прежде всего за наших соотечественников, до сих пор не избавившихся от великодержавного сознания. Мысль о том, что у россиян особая миссия спасения всего человечества настолько глубоко въелась в мозги, что ее не вытравишь реалиями жизни: Союза давно нет, а привычка посматривать свысока на бывшие союзные республики и страны соцлагеря осталась.

– Хочу высказать свою позицию по проекту Закона Томской области

– Хочу высказать свою позицию по проекту Закона Томской области

Уважаемая Людмила Михайловна, я понимаю, что Вы не либерал, и Вы никогда так себя не позиционировали. Но Вы вузовский и научный человек, интеллектуал. Так, уверен, что никто ни на йоту не усомнится в Ваших компетенциях в медицинской сфере. Например, я лично всегда с большим интересом отслеживаю публикации о разработке и развитии курируемого Вами проекта технологической платформы «Медицина будущего». Убежден, что Вы компетентны еще во многих и многих сферах.

Уважаемая Людмила Михайловна, я понимаю, что Вы не либерал, и Вы никогда так себя не позиционировали. Но Вы вузовский и научный человек, интеллектуал. Так, уверен, что никто ни на йоту не усомнится в Ваших компетенциях в медицинской сфере. Например, я лично всегда с большим интересом отслеживаю публикации о разработке и развитии курируемого Вами проекта технологической платформы «Медицина будущего». Убежден, что Вы компетентны еще во многих и многих сферах.

Капитан команды «Дети лейтенанта Шмидта», блистательный игрок КВН Григорий Малыгин уже более 10 лет живет в Москве. Уехал на волне популярности, вдоволь искупавшись в лучах славы и полагая, что заработанное имя обеспечит ему беспрепятственный творческий рост и бесперебойный доход. Спустя годы Григорий признает: сам был наивным, переезд – непродуманным, а использование возможностей – неэффективным.

Капитан команды «Дети лейтенанта Шмидта», блистательный игрок КВН Григорий Малыгин уже более 10 лет живет в Москве. Уехал на волне популярности, вдоволь искупавшись в лучах славы и полагая, что заработанное имя обеспечит ему беспрепятственный творческий рост и бесперебойный доход. Спустя годы Григорий признает: сам был наивным, переезд – непродуманным, а использование возможностей – неэффективным. Попытку перетащить в Москву остальных «детей» Григорий тоже называет ошибкой: на «перетягивание каната» ушло много драгоценного времени.

Попытку перетащить в Москву остальных «детей» Григорий тоже называет ошибкой: на «перетягивание каната» ушло много драгоценного времени.

Кстати, 18 июня «Дети…» (в составе Петра Винса, Виталия Гасаева, Дмитрия Никулина, Александра Федорова, Дмитрия Бакина, Романа Колоколова) отправились в гастрольный тур в Краснодарский край. Оттуда юмористы собирались в Юрмалу: прислав официальное приглашение, их зовет Александр Масляков. Поездка, правда, за свой счет. Нужен 1 млн рублей, которого пока нет. Кавээнщики обратились за поддержкой к губернатору Сергею Жвачкину, другим спонсорам. Но пока поездка под большим вопросом.

Кстати, 18 июня «Дети…» (в составе Петра Винса, Виталия Гасаева, Дмитрия Никулина, Александра Федорова, Дмитрия Бакина, Романа Колоколова) отправились в гастрольный тур в Краснодарский край. Оттуда юмористы собирались в Юрмалу: прислав официальное приглашение, их зовет Александр Масляков. Поездка, правда, за свой счет. Нужен 1 млн рублей, которого пока нет. Кавээнщики обратились за поддержкой к губернатору Сергею Жвачкину, другим спонсорам. Но пока поездка под большим вопросом. «Зритель и юмор стали другими. Смотрит нынешняя молодежь «Юморынок» 1990-х и не понимает: над чем зал ухахатывается? Потребность нынешней публики – более динамичные номера, где практически нет сюжетной линии. Есть момент – яркий, смешной. Обратная сторона медали: вышел с концерта, а шутку вспомнить не можешь. Недавно сходил на концерт Романа Карцева – вот там было о чем подумать, а потом рассказать другим».

«Зритель и юмор стали другими. Смотрит нынешняя молодежь «Юморынок» 1990-х и не понимает: над чем зал ухахатывается? Потребность нынешней публики – более динамичные номера, где практически нет сюжетной линии. Есть момент – яркий, смешной. Обратная сторона медали: вышел с концерта, а шутку вспомнить не можешь. Недавно сходил на концерт Романа Карцева – вот там было о чем подумать, а потом рассказать другим».

До 1941 года мы жили в Минске. 22 июня собирались поехать всей семьей на праздник открытия искусственного озера на реке Свислач, но грянула война. Уже на третий день бомбежек город представлял сплошной пожар, и мы вынуждены были бежать. Поначалу просто ушли в лес переждать бомбежки и не взяли с собой ни одежды, ни еды. А потом стало ясно, что вернуться не удастся, надо уходить дальше. Нас было семеро: родители, мы – три сестры, двое племянников – трех и полутора лет.

До 1941 года мы жили в Минске. 22 июня собирались поехать всей семьей на праздник открытия искусственного озера на реке Свислач, но грянула война. Уже на третий день бомбежек город представлял сплошной пожар, и мы вынуждены были бежать. Поначалу просто ушли в лес переждать бомбежки и не взяли с собой ни одежды, ни еды. А потом стало ясно, что вернуться не удастся, надо уходить дальше. Нас было семеро: родители, мы – три сестры, двое племянников – трех и полутора лет.

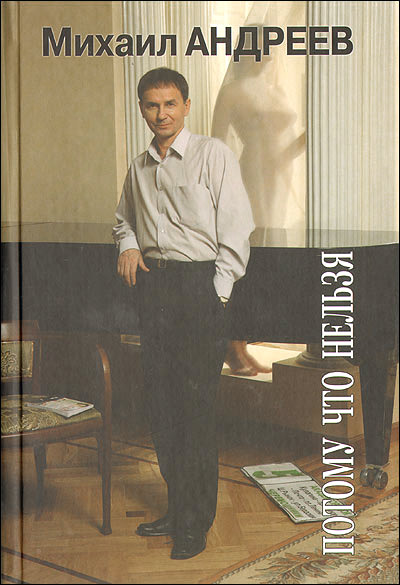

– В Москве я точно так же смотрю в окно, на березы. «Отчего так в России березы шумят» я мог бы написать и здесь. Но мысли о Томске для меня самые ценные. Это уникальный и сверхчувствительный город. Какая в нем должна быть аура, если только для «Любэ» там, «во глубине сибирских руд», я написал около 30 песен? В Москве такое невозможно…

– В Москве я точно так же смотрю в окно, на березы. «Отчего так в России березы шумят» я мог бы написать и здесь. Но мысли о Томске для меня самые ценные. Это уникальный и сверхчувствительный город. Какая в нем должна быть аура, если только для «Любэ» там, «во глубине сибирских руд», я написал около 30 песен? В Москве такое невозможно…

Из года в год Андреев практически не меняется внешне и сейчас, в 58 лет, выглядит чуть ли не моложе, чем 10–15 лет назад. «Всем нам, всей моей семье лет не много», – утверждает поэт

Из года в год Андреев практически не меняется внешне и сейчас, в 58 лет, выглядит чуть ли не моложе, чем 10–15 лет назад. «Всем нам, всей моей семье лет не много», – утверждает поэт

Приглашая людей на работу в Центр женского здоровья, его директор Наталия Николаева учитывает не только профессионализм и человеческие качества специалиста, но и наличие у него ребенка. Пациентки ведь больше доверяют тем врачам, которые сами рожали. С этим условием у Анастасии Юрьевны все тип-топ. Надежный муж, проверенный годами учебы в одном классе (хотя интерес друг к другу у них проклюнулся уже после окончания школы). Хороший сын. Родители, которые поддерживали и продолжают поддерживать. Они любят вместе отдыхать на море, на даче на Оби. У мальчиков хобби – рыбалка, сын занимается еще и пулевой стрельбой. А Анастасия увлекается вышивкой. Говорит, что это занятие умиротворяет и развивает внимательность. Между прочим, первый набор для вышивания ей подарила та самая Юля, которой она помогла выносить своего будущего крестника.

Приглашая людей на работу в Центр женского здоровья, его директор Наталия Николаева учитывает не только профессионализм и человеческие качества специалиста, но и наличие у него ребенка. Пациентки ведь больше доверяют тем врачам, которые сами рожали. С этим условием у Анастасии Юрьевны все тип-топ. Надежный муж, проверенный годами учебы в одном классе (хотя интерес друг к другу у них проклюнулся уже после окончания школы). Хороший сын. Родители, которые поддерживали и продолжают поддерживать. Они любят вместе отдыхать на море, на даче на Оби. У мальчиков хобби – рыбалка, сын занимается еще и пулевой стрельбой. А Анастасия увлекается вышивкой. Говорит, что это занятие умиротворяет и развивает внимательность. Между прочим, первый набор для вышивания ей подарила та самая Юля, которой она помогла выносить своего будущего крестника.