Практически год прошел со времени выступлений на Манежной площади. В декабре 2010 года сотни молодых людей вышли на Манежку с националистическими лозунгами – в публичном пространстве уверенно прозвучало: «Долой Кавказ!» Рост националистических настроений в Интернете и в риторике ряда политических партий был замечен и раньше. Манежка же отчетливо показала: мирное существование народов в современной России отнюдь не такое уж мирное.На минувшей неделе в Пятигорске прошел российско-германский медиафорум «СМИ в многонациональном обществе». Журналисты России и Германии обсуждали специфику работы с темами межкультурного и межрелигиозного взаимодействия. Участник форума корреспондент «Томских новостей» Ксения Салюкова представляет вниманию читателей подборку мнений экспертов по вопросам межнациональной политики в России.

«Нельзя сводить межэтнические проблемы к мигрантским»

Эмиль Паин, генеральный директор Центра этнополитических и региональных исследований, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества:

Эмиль Паин, генеральный директор Центра этнополитических и региональных исследований, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества:

– Сведение межэтнических проблем к мигрантским, как это делается сегодня в России, – одно из больших несчастий нашей страны. Что такое 7 млн мигрантов в современной России по сравнению с 20 млн национальных меньшинств, которые здесь всегда жили?

В отличие от Европы, где проблема межкультурного взаимодействия сводится к проблеме мигрантов, наша проблема местная, внутренняя. На мой взгляд, при общем умильном отношении властей к ней («у нас все хорошо») в стране складывается достаточно опасная ситуация, нарастает идеология исключения кавказцев из общего представления «мы».

Когда люди вышли на Манежную площадь в декабре прошлого года, они требовали вовсе не «долой узбеков или таджиков», они скандировали: «Долой Кавказ!» Мы проводили исследование в молодежной среде: свыше 90% московских студентов, потомственных жителей Москвы, не считают кавказцев частью российского сообщества. И это, на мой взгляд, представляет собой чрезвычайную опасность. При этом в кавказцы почти непременно попадает и Ставрополь с его исконно русским населением – зоны этнического расселения на Кавказе тесно пересекаются. Естественно, что отторжение одной частью населения другой приводит к ответным реакциям. При этом не известно, чей ответ был первым.

Выходом из этой ситуации я вижу реализацию так называемой политики интеркультурализма. Центральная задача такой политики состоит во взаимодействии, кооперации, объединении. Впервые интеркультурализм был воплощен в жизнь в СССР и назывался интернационализмом. Большевики заимствовали эту идею у французской революции, которая проявилась как идея французской гражданской нации.

Идея интеркультурализма не предусматривает культурной ассимиляции: все этнические группы сохраняются, остаются, развиваются и сохраняют память о своих исторических корнях. Она основывается на том, что изменяется структура идентичности. На первое место выходит гражданско-политическая идентичность: я сначала американец, а потом уже житель Бруклина или еврей. Когда на первое место выходит религиозность или этничность, вероятность жить по единому закону снижается. Потому что для одного это будет закон страны, а для другого – закон Шариата.

Сегодня в России существуют определенные проблемы с выбором главного направления в национальной политике. Дважды за короткое время президент Дмитрий Медведев обращался к этнической политике и дважды говорил с прямо противоположной позиции. После эксцессов на Манежной площади он заявил, что надо выстраивать культурную политику, в которой доминирует русская культура. А спустя несколько месяцев в Уфе взял под защиту мультикультурализм, то есть исходил из прямо противоположной доктрины. И мне кажется маловероятным, что в России в ближайшее время будет выбрана некая стратегическая линия в отношении межкультурного развития.

Парадигма меньшего зла и национальный вопрос

Станислав Белковский, директор Института национальной стратегии, колумнист:

Станислав Белковский, директор Института национальной стратегии, колумнист:

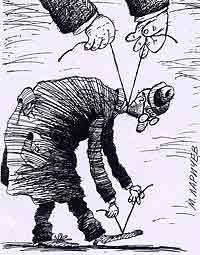

– В современной России государство не придерживается какой-либо преобладающей идеи или концепции развития. Доминирующей идеей является обеспечение политики социальной стабильности в стране. Фактически образцом современного государства является зрелый застой. Не случайно в последнее время мы слышим прямые сравнения Владимира Путина с Леонидом Брежневым – символом и топ-менеджером застоя советского образца. С другой стороны, очевидно, что никакое общество не может долго существовать по инерции вне рамок идеи развития, что подчеркивает судьба брежневского застоя и постбрежневские трансформации в политике и экономике СССР. Это актуально для сегодняшней России.

Идея стабильности акцентируется в СМИ через парадигму меньшего зла. Парадигма меньшего зла предполагает, что нынешний режим вообще нельзя критиковать аналитически. Потому что любая альтернатива ему будет хуже. Национализм в рамках этой идеологии в значительной степени табуирован. И часто смешивается с банальным шовинизмом. Именно поэтому в российских СМИ не было широких дискуссий о национализме в европейском понимании этого слова. Официальными СМИ фактор национализма замалчивается. Но не замалчивается в Интернете. Национализм в России неизбежно нарастает в разнообразных формах и проявлениях в связи с неприлично затянувшимся процессом распада Российской империи, который в полном соответствии с представлениями правящей элиты застрял в бесконечном движении из старого советского имперского формата государства в некий новый формат, который недостижим, поскольку его очертания не ясны и никем не сформулированы.

…Я не считаю, что в современной России прямо сейчас есть существенные предпосылки к распаду. Территории, которые очень существенно отличаются от современной России в ментальном, культурном смыслах, в смысле самоопределения и идентичности – это мусульманские регионы Северного Кавказа. Пожалуй, это главная болевая точка современной России. Идеология излечения этой болевой точки с помощью финансовых вливаний, на мой взгляд, себя не оправдала. Эти вливания лишь продуцируют, воспроизводят те проблемы, которые существуют в отношениях между мусульманскими регионами Северного Кавказа и остальными регионами России.

…Главный вопрос заключается в том, когда Россия перейдет к осознанию себя как национального государства и формулированию идентичности русских как нации. Чем дольше будет тянуться этот процесс, тем больше опасность возникновения регионализма и других идентичностей, альтернативных идентичности «русский». В частности, сибирской идентичности. И если процесс формирования единой русской идентичности будет заморожен, значит, региональные идентичности будут формироваться быстрее. И это само по себе станет важной предпосылкой для дальнейшего распада России по неким линиям, которые мы пока со всей ответственностью прочертить не можем.

покраску моторов. За 36 лет работы на заводе, признается, что это самая необычная партия электродвигателей. – Уверена, что нашим заказчикам понравится такой сюрприз. Ведь у завода день рождения, пусть праздничным настроением зарядятся и наши клиенты, – улыбается Нина Адакина. – А ребятишки будут знать, что где-то, в каком-то станке или строительном кране, например, работает двигатель в виде солнышка или веселого человечка. Кирилл хотел бы, чтобы его моторчик попал в детскую карусель в парке. Именно такие двигатели используют для работы аттракционов или насосов для надувания батутов. 3-летний Никита хочет, чтобы его разноцветный мотор работал для подачи воды в кране. Он стал самым юным участником акции, малышу пришлось даже подставить лавочку, чтобы дотянуться до рабочего места. К каждому авторскому экземпляру двигателя прилагается именной сертификат, который подписали сами ребятишки.

покраску моторов. За 36 лет работы на заводе, признается, что это самая необычная партия электродвигателей. – Уверена, что нашим заказчикам понравится такой сюрприз. Ведь у завода день рождения, пусть праздничным настроением зарядятся и наши клиенты, – улыбается Нина Адакина. – А ребятишки будут знать, что где-то, в каком-то станке или строительном кране, например, работает двигатель в виде солнышка или веселого человечка. Кирилл хотел бы, чтобы его моторчик попал в детскую карусель в парке. Именно такие двигатели используют для работы аттракционов или насосов для надувания батутов. 3-летний Никита хочет, чтобы его разноцветный мотор работал для подачи воды в кране. Он стал самым юным участником акции, малышу пришлось даже подставить лавочку, чтобы дотянуться до рабочего места. К каждому авторскому экземпляру двигателя прилагается именной сертификат, который подписали сами ребятишки.

– Закон вступает в силу 1 сентября. Насколько вы к этому готовы? – интересуется у перевозчиков замгубернатора по вопросам безопасности Юрий Сухоплюев, предоставляя слово главе некоммерческого парт-нерства «Ассоциация томских такси» Владимиру Романову, который участвовал в съезде таксистов России.

– Закон вступает в силу 1 сентября. Насколько вы к этому готовы? – интересуется у перевозчиков замгубернатора по вопросам безопасности Юрий Сухоплюев, предоставляя слово главе некоммерческого парт-нерства «Ассоциация томских такси» Владимиру Романову, который участвовал в съезде таксистов России. – Нюансы закона, который, по мнению региональных перевозчиков, парализует таксомоторную деятельность в масштабах страны, обсуждали 8 часов, – рассказал Владимир Романов. – Активность проявляли представители всех регионов, кроме Москвы (они занимали треть зала), но законопроект, писанный как раз под столичных таксистов, тоже мечтающих избавиться от нелегальных перевозчиков, их вполне устраивает. А вот представителей остальных субъектов – нет: парки не смогут существовать без арендованного транспорта (с 1 сентября это запрещено), фирмы не способны разом приобрести в собственность десятки автомобилей – таких денег в обороте нет. Закон обязывает выходить на линию, только имея на руках специальное разрешение, машины предстоит оснастить таксометрами, а сотрудничать только с индивидуальными предпринимателями со своим подвижным составом. Московским таксистам издержки, на которые толкает новый ФЗ, не страшны: перевозчики столицы финансово более устойчивы – одна поездка 500 рублей и выше. Другие регионы не вытянут, – уверен Романов. – На съезде было принято решение о корректировке ФЗ: в правительстве, в Совете Федерации назначены ответственные, и мы теперь хотя бы знаем, к кому обращаться. Но Госдуме нужно время: пока собирают информацию с регионов.

– Нюансы закона, который, по мнению региональных перевозчиков, парализует таксомоторную деятельность в масштабах страны, обсуждали 8 часов, – рассказал Владимир Романов. – Активность проявляли представители всех регионов, кроме Москвы (они занимали треть зала), но законопроект, писанный как раз под столичных таксистов, тоже мечтающих избавиться от нелегальных перевозчиков, их вполне устраивает. А вот представителей остальных субъектов – нет: парки не смогут существовать без арендованного транспорта (с 1 сентября это запрещено), фирмы не способны разом приобрести в собственность десятки автомобилей – таких денег в обороте нет. Закон обязывает выходить на линию, только имея на руках специальное разрешение, машины предстоит оснастить таксометрами, а сотрудничать только с индивидуальными предпринимателями со своим подвижным составом. Московским таксистам издержки, на которые толкает новый ФЗ, не страшны: перевозчики столицы финансово более устойчивы – одна поездка 500 рублей и выше. Другие регионы не вытянут, – уверен Романов. – На съезде было принято решение о корректировке ФЗ: в правительстве, в Совете Федерации назначены ответственные, и мы теперь хотя бы знаем, к кому обращаться. Но Госдуме нужно время: пока собирают информацию с регионов. – К сожалению, приостановить действие ФЗ не удалось, – дополняет второй участник съезда – владелец «Сибирского такси» Рости-слав Пыльцов.

– К сожалению, приостановить действие ФЗ не удалось, – дополняет второй участник съезда – владелец «Сибирского такси» Рости-слав Пыльцов. – К 1 сентября будем готовы, на сайте областной администрации появится вся информация, – вводит перевозчиков в курс дела глава департамента Павел Подгорный. – Ваша помощь, перевозчики, только приветствуется. Создадим при департаменте рабочую группу, что позволит оперативно решать возникающие проблемы. Давайте будем друг другу помогать. Надеюсь, в будущем, когда федеральная власть поддержит, и в ФЗ будут внесены коррективы, действительно именно члены СРО будут осуществлять выпуск такси на линию. А пока есть следующее предложение: передать полномочия по выдаче разрешений на муниципальный уровень.

– К 1 сентября будем готовы, на сайте областной администрации появится вся информация, – вводит перевозчиков в курс дела глава департамента Павел Подгорный. – Ваша помощь, перевозчики, только приветствуется. Создадим при департаменте рабочую группу, что позволит оперативно решать возникающие проблемы. Давайте будем друг другу помогать. Надеюсь, в будущем, когда федеральная власть поддержит, и в ФЗ будут внесены коррективы, действительно именно члены СРО будут осуществлять выпуск такси на линию. А пока есть следующее предложение: передать полномочия по выдаче разрешений на муниципальный уровень.