Почему Игорь Чернышев избран членом Совета Федерации РФ от Законодательной думы Томской области

Предложение избрать председателя комитета по труду и социальной политике Игоря Чернышева представителем областной Думы в Совете Федерации РФ было оценено большинством наблюдателей как необычное и новое политическое явление. Так, спикер Оксана Козловская де-факто согласилась с вопросительной оценкой вашего автора о том, что до сих пор избрание-назначение членов СФ в большей или меньшей степени носило номенклатурно-карьерный характер (по разным основаниям), а фигура Игоря Чернышева является первым исключением из этой практики.

– Не буду лукавить: было немало людей – и депутатов областной Думы, и других, которые были готовы, чтобы их кандидатуры были рассмотрены, – сказала Оксана Витальевна. – Но жизнь меняется. Мы часто думаем, что многие подвижки на федеральном и региональном уровнях происходят формально, но это не так. Думаю, то, что сегодня произошло, для нашего региона – знаковый шаг. Оцените, как активно Игоря Николаевича, представителя «Единой России», поддержали оппозиционные депутаты. Мне кажется, что пора переходить от узких политических амбиций к конструктиву и избирать людей по их качествам и профессионализму… Игорь Николаевич был одним из самых задиристых председателей комитетов Думы – человек, который всегда имеет свою точку зрения; Чернышева обязательно нужно было убедить, для того чтобы он поддержал или не поддержал то или иное решение. Очень важно, чтобы он сохранил эту принципиальную позицию в СФ. К тому же на федеральном уровне происходят серьезные изменения, сегодня там не очень хотят видеть представителей от регионов по прежней традиционной схеме. Акцент делается на людей, которые знают, что такое региональная жизнь, и знают подходы к решению проблем. А с учетом того, что представителем губернатора в СФ является Виктор Кресс, убеждена, что у них с Игорем Чернышевым сложится сильный тандем.

В Интернете уже появились анонимные комментаторы, утверждающие, что избранием в члены СФ Чернышев обязан протекции губернатора Сергея Жвачкина, который в былые годы активно взаимодействовал с ним в Стрежевом. Насколько это утверждение соответствует действительности или является безосновательным, не знаю. Но знаю другое: слова Оксаны Витальевны про «задиристость» Чернышева в полной мере соответствуют реальности. Это оценка не только вашего автора, но и большинства наблюдателей. Несмотря на партбилет «Единой России», Чернышев часто не только выглядел, но реально был более критичен, нежели депутаты от оппозиционных партий. (Таких критических, в силу профессионализма и внутренней независимости, депутатов-единороссов в Думе несколько – имена не называю, чтобы кого-то незаслуженно не упустить.) Эти качества Чернышева признают и депутаты от парламентской оппозиции. Так, представители фракции КПРФ Алексей Федоров и Лев Пичурин оценили Игоря Николаевича как активного защитника не только населения северных областей, но и социальных интересов слабо защищенных слоев граждан. Большое число которых, по оценке Пичурина, составляет электоральную базу не «Единой России», а КПРФ.

– Есть ситуации, когда в интересах общества мы должны поддерживать своих идеологических противников, – завершил забавно звучавший исторический экскурс о тактике поведения коммунистов в «буржуазном парламенте» Лев Федорович.

– Честно говоря, нахожусь в некой растерянности: то, что я стою сейчас на этой трибуне и с такой целью, являлось тайной даже для моих родственников: я не участвовал ни в каких переговорах и тем более подковерных интригах, чтобы занять этот пост. Предложение мне поступило совсем недавно, – сказал Игорь Чернышев и добавил, что пока не очень хорошо представляет свою работу в СФ.

На что экс-сенатор Владимир Жидких сказал, что Томская область вновь «демонстрирует пример своего понимания парламентаризма и своего места в российском парламенте – делегируется депутат, председатель комитета по труду и социальной политике, который всю жизнь проработал в Томской области», и обещал оказать Игорю Чернышеву всевозможную поддержку.

По имеющейся информации, новый тренд при формировании СФ заключается в трех вещах: молодой, не имеет собственных бизнес-интересов и не связан с лоббизмом каких-либо предприятий, имеет свою позицию и умеет ее внятно высказать.

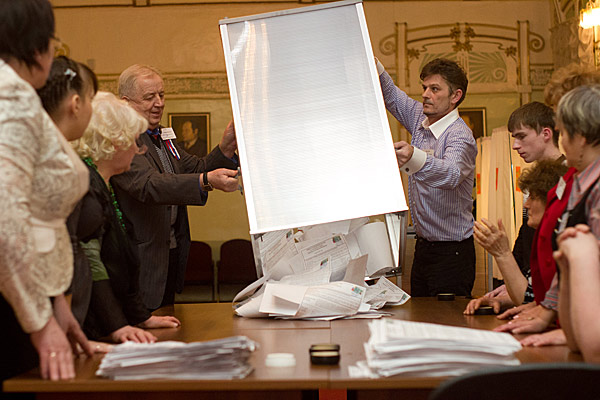

Депутаты областной Думы подавляющим большинством голосов (33 – за при трех воздержавшихся) проголосовали за назначение Алексея Пронькина председателем Контрольно-счетной палаты ТО. (Алексей Пронькин работал в органах прокуратуры, с 2002 года – начальник Управления Минюста по ТО, затем глава Управления Росрегистрации по ТО, с 2008 года вновь руководитель Управления Минюста по ТО.)

Также областная Дума согласовала назначение Алексея Трыченкова на должность начальника Департамента по управлению государственной собственностью Томской области.

– Я хотел бы, чтобы вы не только задали вопросы, но, может, высказали свое мнение по актуальным моментам жизни Томска, которые могли бы стать темой обсуждения на собраниях Думы, – обратился к журналистам Сергей Ильиных и объяснил: – Поиск компромиссов при принятии решений – это главная задача, которую решают городские депутаты.

– Я хотел бы, чтобы вы не только задали вопросы, но, может, высказали свое мнение по актуальным моментам жизни Томска, которые могли бы стать темой обсуждения на собраниях Думы, – обратился к журналистам Сергей Ильиных и объяснил: – Поиск компромиссов при принятии решений – это главная задача, которую решают городские депутаты.

Итак, сначала о принципиальных понятийных вещах. Вопреки обывательскому представлению суд отказал экс-губернатору в его иске к депутату Казакову совсем не потому, что суд посчитал, что заявление г-на Казакова, что Кресс «настроил только дорог на пять уголовных дел», соответствует действительности. Суд отказал Виктору Крессу, потому что расценил слова Казакова не как указание на некий факт, а как право человека на свободу выражения мнения.

Итак, сначала о принципиальных понятийных вещах. Вопреки обывательскому представлению суд отказал экс-губернатору в его иске к депутату Казакову совсем не потому, что суд посчитал, что заявление г-на Казакова, что Кресс «настроил только дорог на пять уголовных дел», соответствует действительности. Суд отказал Виктору Крессу, потому что расценил слова Казакова не как указание на некий факт, а как право человека на свободу выражения мнения.

В итоге, по предварительным подсчетам, Томск предлагает области отказаться от двух с лишним миллиардов в пользу всех 20 муниципалитетов. Пессимисты оценивают вероятность одобрения Белым домом и областной Думой законодательной инициативы властей Томска как нулевую, оптимисты осторожно говорят о 50%-ном компромиссе.

В итоге, по предварительным подсчетам, Томск предлагает области отказаться от двух с лишним миллиардов в пользу всех 20 муниципалитетов. Пессимисты оценивают вероятность одобрения Белым домом и областной Думой законодательной инициативы властей Томска как нулевую, оптимисты осторожно говорят о 50%-ном компромиссе.

Закон «О выборах Губернатора Томской области», принятый областной Думой во вторник, ряд СМИ уже назвали самым консервативным из всех сибирских регионов. Да, по сравнению с возможностями, предоставляемыми модельным законопроектом Центризбиркома, томский закон устанавливает, во-первых, что кандидату в губернаторы необходимо будет заручиться поддержкой 10% депутатов и избранных глав муниципальных образований (их в области 1 600). И это максимальная планка, минимальная – 5%, и она уже принята в ряде областей. Во-вторых, право выдвигать кандидатов в губернаторы имеют только политические партии, тогда как модельный законопроект допускает возможность самовыдвижения. И в ряде регионов эта норма также утверждена. В-третьих, предельная сумма расходов одного кандидата не должна превышать 60 млн рублей, что, конечно, мало.

Закон «О выборах Губернатора Томской области», принятый областной Думой во вторник, ряд СМИ уже назвали самым консервативным из всех сибирских регионов. Да, по сравнению с возможностями, предоставляемыми модельным законопроектом Центризбиркома, томский закон устанавливает, во-первых, что кандидату в губернаторы необходимо будет заручиться поддержкой 10% депутатов и избранных глав муниципальных образований (их в области 1 600). И это максимальная планка, минимальная – 5%, и она уже принята в ряде областей. Во-вторых, право выдвигать кандидатов в губернаторы имеют только политические партии, тогда как модельный законопроект допускает возможность самовыдвижения. И в ряде регионов эта норма также утверждена. В-третьих, предельная сумма расходов одного кандидата не должна превышать 60 млн рублей, что, конечно, мало.

Когда на пресс-конфе-ренции в понедельник я попросил губернатора оценить свою работу в первые 100 дней, Сергей Жвачкин сначала ответил вопросом: мол, а вы бы как оценили? У меня оценка была, но я хотел услышать ее от самого губернатора, поэтому отшутился, что здесь-де вопросы задают журналисты. И губернатор, на секунду задумавшись, ответил: на твердую четверку. Я про себя согласно кивнул головой.

Когда на пресс-конфе-ренции в понедельник я попросил губернатора оценить свою работу в первые 100 дней, Сергей Жвачкин сначала ответил вопросом: мол, а вы бы как оценили? У меня оценка была, но я хотел услышать ее от самого губернатора, поэтому отшутился, что здесь-де вопросы задают журналисты. И губернатор, на секунду задумавшись, ответил: на твердую четверку. Я про себя согласно кивнул головой.