Чем удивит томскую публику новый главный дирижер оркестра

С 1 сентября у Томского академического оркестра появился новый худрук и главный дирижер Владимир Понькин. Он сменил на посту Михаила Грановского, который работал в этой должности четыре года. Встреча нового дирижера с оркестром уже состоялась, а вот с журналистами она на время откладывалась. Но, к радости мастеров пера и микрофона, администрация филармонии организовала ее прямо на сцене, что было впервые. У представителей СМИ была возможность воочию ощутить, что значит для исполнителя зал и каково ему сосуществовать в команде рядом с со-седом.

Едет, едет на работу к нам…

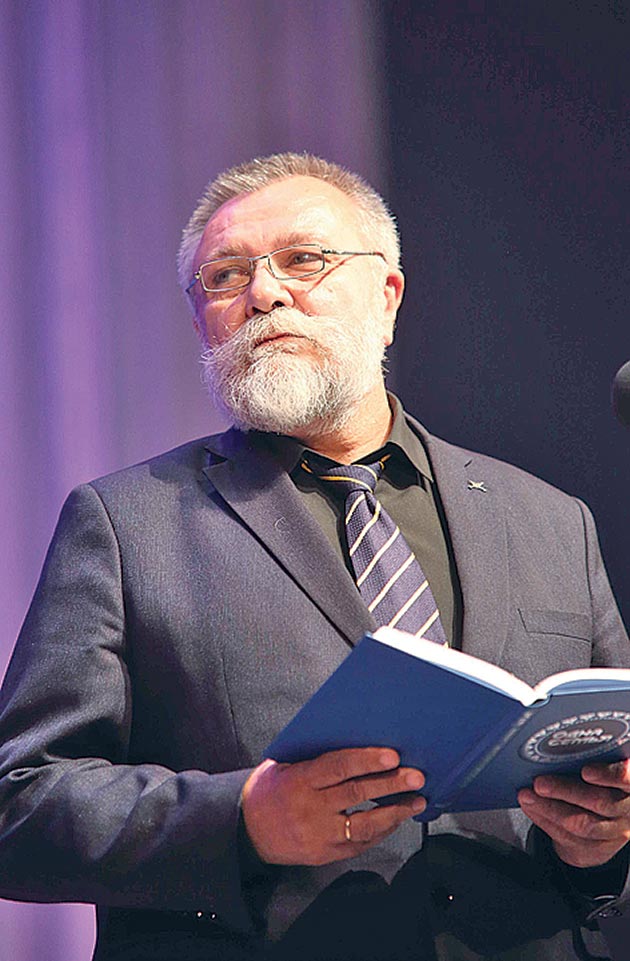

Открывая пресс-конференцию, театральный критик и музыкальный редактор Томской филармонии Татьяна Веснина предупредила, что она долго будет перечислять регалии нового дирижера. Оно того стоит. Важно представлять, дирижер какого уровня возглавит коллектив томских оркестрантов. За все 76 лет существования оркестра его впервые возглавит народный артист России.

Помимо этого, Владимир Понькин – заслуженный деятель искусств РФ. Профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского и заведующий кафедрой симфонического дирижирования Российского государственного университета им. А. Косыгина. Он возглавляет жюри Всероссийского конкурса молодых дирижеров им. Ильи Мусина. Дважды лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Награжден орденом Дружбы, медалью «За заслуги в культуре Gloria Artis» (Польша), крестом «Защитник Отечества» I степени, орденом «За службу России» и другими. Родился в Иркутске, до недавнего времени руководил Кубанским симфоническим оркестром. Татьяна Веснина предупредила, что будет интрига, и она ее сохранит до окончания встречи.

Эту свою тайну Татьяна честно сберегла. Но другая (публичная) интрига была обозначена уже в теме встречи – реформы в Томском академическом симфоническом оркестре, и именно она привлекла общественное внимание. Несмотря на понимание, что это всего лишь пиар-ход, в нем все-таки был заложен главный вопрос, ответ на который ждут зрители: по какому пути пойдет новый руководитель, организуя работу оркестра, – революционному или эволюционному?

Владимир Понькин ответил не задумываясь: конечно, эволюционному. Это долгая и тщательная работа ювелира, направленная на то, чтобы, слушая оркестр, находящиеся в зале слушатели чутко воспринимали посылаемые им музыкантами вибрации и обогащались духовно. Глобальная задача исполнителей – облагораживать людей и делать их счастливыми.

Не с чистого листа

Разумеется, напрашивался вопрос о преемственности, но Владимир Понькин как бы упредил его. Он рассказал, что в интернете знакомился с работами Михаи- ла Грановского, известного и талантливого дирижера, слушал записи и пришел к выводу, что требуются некоторые небольшие переделки, шлифовка исполнения… Необходимо дополнить штрихами, внести динамику, добиться балансировки оркестра. Уместно напомнить, что Владимир Понькин в Томске не впервые. 38 лет назад он был направлен Росконцертом в наш город для выступления. Но тогда это был другой коллектив.

Первая репетиция с нынешним составом, по признанию маэстро, поразила его. Он убедился, что оркестр очень внимательно слушает дирижера и, что особенно важно для него, тяготеет, как и он, к лабораторной работе. Это, по его мнению, очень ценное качество.

– На вторую репетицию я пришел в ожидании увидеть результаты от моего первого общения, – рассказывает Владимир Понькин. – Мои основные постулаты – дать возможность артистам оркестра раскрепоститься, проявить свои способности, таланты, делать это в свободной форме, без принуждения, чтобы в оркестре никогда не было палочной системы. И мне кажется, в оркестре услышали это мое послание.

Понятно, что зашел разговор о концертной афише. Журналисты поинтересовались, какой будет она, претерпит ли изменения, продолжится ли фестиваль Эдисона Денисова в Томске. Владимир Понькин пояснил, что предложение занять должность дирижера в Томском оркестре он получил всего месяц назад, тогда же и познакомился с репертуаром. Поэтому вопрос о корректировке будет решаться совместно с администрацией Томской филармонии. Директор же областной государственной филармонии Наталия Чабовская успокоила, что коррективы будут легкими, исходя из того, что у Владимира Александровича насыщенная консерваторская и исполнительская деятельность, и не всеми концертами он будет дирижировать сам, так как ему придется совмещать работу в Москве и Томске. Сам же маэстро уточнил, что акцент будет сделан на разно-образие программ – от классики до современных произведений. Он же ответил на вопрос о фестивале имени Эдисона Денисова, с которым был хорошо знаком. По его мнению, современная музыка таких исполнителей, как Эдисон Денисов, Софья Губайдуллина, Альфред Шнитке, необходима для творческого развития, но ее нельзя исполнять скопом. В то же время Томский академический симфонический оркестр обнадеживает к такому исполнению, к материалу относится творчески. Наталия Чабовская подтвердила, что такие проекты будут продолжаться.

Дорогу молодым и совсем юным

С какими же идеями пожаловал в Томск маэстро?

– Я решил, что Томский оркестр должен получить новое впечатление от контактов с молодыми дирижерами, которые находятся в состоянии стартапа, – поделился планами маэстро. – В основном это будут те молодые люди, которых я увидел, оценил, воспитал, и они имеют право встать за пульт замечательного томского оркестра.

Более того, томский оркестр, у которого, по мнению дирижера, несомненно, есть будущее, может стать площадкой для проведения не только российских, но и между- народных мастер-классов.

У дирижера поинтересовались, если томскому оркестру доверена такая ответственная миссия, как стать площадкой для проведения мастер-классов высокого уровня, не боится ли он доверить оркестр молодым и малоименитым дирижерам. На что Владимир Понькин ответил, что существует немало примеров, когда дирижер все замыкает на себя, не допускает близко молодых талантливых коллег, а по истечении времени остается один, без учеников и преемников. Он такой участи не допускает.

Еще более впечатляющий проект, заявленный маэстро, – привлечение к руководству оркестром детей. Это чистая импровизация, которая может случиться на любом концерте. Уточняется, что на детском. Хотя не исключено, что и на взрослом… Но, чтобы пойти на такой эксперимент, главный дирижер оркестра должен быть готов к этому.

– Я задался целью, и это будет сделано в Томске обязательно, – заверил Владимир Понькин. – Я хочу, чтобы детская аудитория начинала ходить на симфонические концерты с четырех лет. Это чистейший лист бумаги, на котором можно рисовать прекрасные образы. Аспектов для воспитания много. Но я выбрал такой – знакомство с симфонической музыкой через дирижирование.

Владимир Александрович пообещал хулиганить на концертах и применять приемы легкого «издевательства» над публикой. Они не запрещены. Просто другие дирижеры их очень боятся, «а мне бояться нечего», заверил он.

Мастер-класс уже состоялся

Подоспело время заявленной Татьяной Весниной интриги. Оказывается, кроме уже перечисленных наград, у Владимира Понькина имеется казачий орден «За любовь и верность Отечеству» I степени, а сам он является генерал-майором казачьих войск. Так оценило московское казачье сообщество его деятельность как народного артиста.

А вот сама пресс-конференция как бы несколько отступала от канонов. Она походила на настоящий мастер-класс, когда маэстро с увлечением вспоминал наиболее яркие эпизоды из своей практики. Например, как долгое время никак не удавалось раскрепостить ученицу, пока однажды, похлопав ее по спине, что является обычным педагогическим приемом для расслабления мышц, он не услышал: «Осторожно: у меня две золотые медали по карате…» «И я сразу понял, какую музыку ей доверить, сразу все пошло, как надо», – рассказал педагог.

А с какой музыкой у Владимира Понькина ассоциируется Томск?

– С музыкой Рахманинова и Чайковского, – ответил маэстро.

И это соответствует ощущениям многих гостей Томска. Как говорится – в самую точку.

Автор: Владислав Демченко

Фото: Евгений Тамбовцев

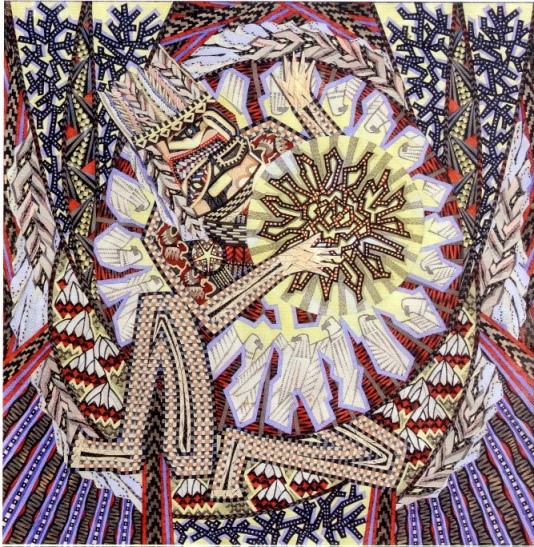

Родилась в 1961 году в Междуреченске Кемеровской области. Окончила Кемеровское художественное училище и Харьковский художественно-промышленный институт в 1987 году.

Родилась в 1961 году в Междуреченске Кемеровской области. Окончила Кемеровское художественное училище и Харьковский художественно-промышленный институт в 1987 году.

Родился в 1969 году в Томске. Закончил Кемеровское художественное училище. Член Творческого союза художников России; участник международных, республиканских, зональных и областных выставок.

Родился в 1969 году в Томске. Закончил Кемеровское художественное училище. Член Творческого союза художников России; участник международных, республиканских, зональных и областных выставок.

Родилась в Тюмени в 1941 году, сейчас живёт и работает в Ханты-Мансийске. Профессор Ханты-Мансийского института дизайна и прикладных искусств, зав. кафедрой декоративно-прикладного искусства.

Родилась в Тюмени в 1941 году, сейчас живёт и работает в Ханты-Мансийске. Профессор Ханты-Мансийского института дизайна и прикладных искусств, зав. кафедрой декоративно-прикладного искусства.