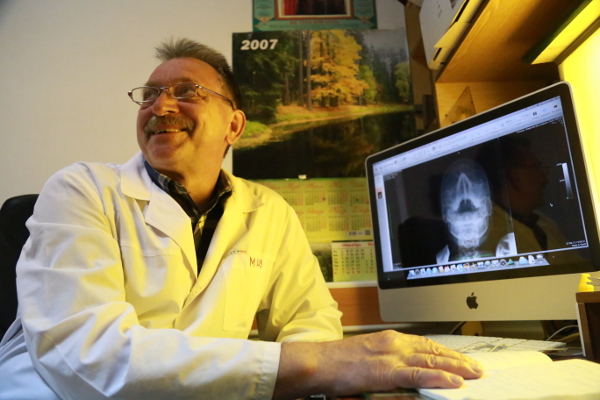

Почему онколог с мировым именем публично читает сказки

Как Фукусима связана с Томском, какие гены мешают жить Анджелине Джоли, какая злокачественная опухоль стала бичом XXI века… В гостях у «ТН» – Евгений Чойнзонов, академик, доктор медицинских наук, директор научно-исследовательского института онкологии, отпраздновавшего 35 лет со дня основания.

Первая ласточка

– Юбилей НИИ онкологии Томск отметил открытием мемориальной доски в честь Анатолия Потапова, человека, который создал Томский научный центр.

– Да, она посвящена ему – организатору ТНЦ и первому директору нашего института, академику Российской академии медицинских наук. Анатолий Иванович – это человек-легенда. Человек, который смог в течение пяти лет организовать крупный медицинский академический научный центр из шести исследовательских институтов. Наш был первой ласточкой.

– Почему именно онкологи стали инициаторами, ведь институтов шесть?

– К тому времени Томск уже славился онкологической школой – школой академика Андрея Григорьевича Савиных. Разработанные им уникальные методы лечения рака пищевода вызывали чувство восторга и зависти у тех специалистов, которые не могли приблизиться к подобным результатам, ведь практически каждый больной этой злокачественной опухолью умирал. А Андрей Григорьевич успешно оперировал таких пациентов. Доступ к пищеводу он осуществлял через живот, рассекая диафрагму и оттуда добираясь до грудной полости. Удалял опухоль и формировал новую пищеварительную трубку из желудка или кишечника. Результаты были великолепные! Он проводил мастер-классы московским светилам и зарубежным коллегам в Англии, США.

Но, чтобы выполнить такую операцию, нужен специальный инструментарий: очень длинные зажимы, длинный иглодержатель, длинный пинцет. А их не существовало в медицинской технике того времени. Эти инструменты делали томские умельцы в мастерских политехнического института. Савиных ездил со своим чемоданчиком с полным набором подобных инструментов по всему миру. Продолжили дело Андрея Григорьевича профессора Елена Масюкова и Глафира Коваленко, ученик этой школы Виктор Тихонов. К первому отряду онкологов присоединились профессор Юрий Ланцман, Валериан Подоплекин, Зиновий Кицманюк, мой учитель. Это неполный перечень имен, которые стали костяком Сибирского филиала онкологического научного центра.

– Откуда все-таки берется этот поганый рак, каково его происхождение?

– Происходит мутация здоровой, нормальной клетки, изменение ее генетического кода. Такая клетка начинает безудержно размножаться. Опухолевый процесс поражает окружающие здоровые ткани, сосуды, лимфатические узлы. Это агрессия. Это захват. Опухолевые клетки дают метастазы, отдаленные отсевы. Если у больного рак желудка, то метастазы идут в печень, легкое…

Причин развития злокачественных новообразований много. Прежде всего это хронические длительно существующие заболевания, которые мы своевременно не лечим. В итоге происходит перерождение хронического гастрита, хронического колита или хронического ларингита в злокачественные опухоли. Существует и такое понятие, как экзогенные факторы – неблагоприятная экология. А еще – наследственный, семейный рак. Доказано, что наличие мутаций в определенных генах приводит к развитию наследственного рака молочной железы, и тогда болеют бабушка, мама, дочь, сестра… Яркий пример – американская актриса Анджелина Джоли. В ходе медицинского обследования у нее была выявлена мутация этих генов. Хирурги высочайшего класса выполнили ей профилактическое удаление молочных желез. Подвигу этой женщины надо поклониться. Она своим примером показала, что такое превентивное удаление еще не развившегося рака. У нее мама болела, тетя.

98% больных раком гортани – это курильщики. Минимальный стаж их курения составляет 18?20 лет. Если молодой человек начнет курить в 18 лет, то к 38 годам у него большой риск заболеть раком гортани, раком легких. Этиологические причины этих злокачественных образований уже доказаны.

– Какие формы рака онкологи считают сегодня бичом XXI века?

– У мужчин – рак предстательной железы. У женщин – рак молочной железы. В онкологической статистике у женщин доминирует рак молочной железы, рак кожи и рак гинекологической сферы. У мужчин на первом месте рак легкого, рак предстательной железы, рак желудка и рак кишечника. Сегодня это медико-социальная проблема, и менеджеры здравоохранения, владея этой статистикой, должны организовывать специализированные отделения, готовить специалистов, приобретать соответствующее оборудование.

Товарищи по несчастью

– Значит, рак – болезнь цивилизованного общества?

– Многофакторность в развитии злокачественных опухолей сегодня как раз является доминирующим постулатом в онкологии: это наследственность, неправильный образ жизни, хронические заболевания, экология. Случилась катастрофа в Чернобыле, и близлежащие территории буквально отметили взрыв заболеваний раком щитовидной железы. Причем это были формы, когда злокачественная опухоль усиливается за счет неблагоприятного радиационного фона. На территории Брянской, Смоленской областей уровень заболеваемости злокачественными опухолями щитовидной железы превысил все мыслимые и немыслимые показатели. Снежинск, Чернобыль, Фукусима… Если такие техногенные катастрофы будут повторяться, это неизбежно приведет к кратному превышению пороговых значений.

Ежегодно злокачественными опухолями в мире заболевают 14 млн человек. Из них 8 млн погибают. По прогнозам медиков, к 2020 году раком будут болеть 16 млн и 9 млн обречены.

– А авария на Сибирском химическом комбинате в 1993 году повлияла на уровень заболеваемости?

– Такого рода исследования проводились учеными НИИ медицинской генетики и нашими специалистами. Значимого превышения тогда не было зафиксировано, но ситуацию надо мониторить постоянно. Последствия аварии могут аукнуться на здоровье людей и через 15-20 лет.

– Правда ли, что жители Северска существенно меньше подвержены заболеванию раком, чем томичи?

– Нет, это не так. Уровень заболеваемости в Томской области несколько выше, чем в среднем по России. Чтобы ответить, с чем это связано, надо проводить тщательные исследования и на их основании делать выводы, но не заниматься домыслами, искажением фактов.

– Пока таких исследований никто не проводил?

– Глубоких эпидемиологических – нет.

– Так, может, у нас элементарно высокая диагностика рака?

– К большому сожалению, мы выявляем злокачественные опухоли не на ранних стадиях. Процент запущенных случаев как раз составляет среднюю величину по стране 60–70% – это больные третьей и четвертой стадий. Печальная статистика… Первичное звено (поликлиники, районные больницы, ФАПы) должно заниматься ранней диагностикой. Для этого и проводятся профилактические осмотры. Но если по России их показатель составляет в среднем 16–17%, то в Томской области – всего лишь 7%. И в этом виноваты не только медики, но и население: то нам некогда, то лень. Отговорок масса.

– Как часто надо проходить обследования относительно здоровому человеку?

– В разном возрасте по-разному. Чем старше – тем чаще. Если у человека, допустим, хронический гастрит, он должен появляться к врачу раз в два года. Если хронический гиперпластический гастрит, да еще с низкой кислотностью, – раз в год. Это должен определить лечащий врач.

Шоковая терапия для доктора

– Тому, кто изобретет лекарство от рака, человечеством обещана золотая статуя в натуральную величину… А надежда есть, что такая пилюля все-таки будет создана?

– Ученые близки к пониманию того, какое это должно быть лекарство. Огромный вклад медиков и биологов в изучение причин развития злокачественных опухолей привел к тому, что сейчас разработаны химиопрепараты, которые воздействуют непосредственно на генетически дефектный ген. Целенаправленное воздействие на этот измененный ген приводит к тому, что мы получаем очень высокие результаты после применения таких лекарств. Я не думаю, что на памятник из чистого золота будет претендовать один ученый. (Улыбается.) Огромное число научных коллективов, институтов, фармакологических компаний занимаются этой проблемой. Это армия ученых, которая рано или поздно найдет решение задачи. И с каждым днем этот шанс увеличивается.

– В этой связи – каковы достижения российской науки?

– Я не буду говорить о том, что мы очень серьезно отстаем от зарубежной медицины. Отстает наша материально-техническая база. Все то, что мы имеем, – это даже не вчерашний день западной медицины… К сожалению. Для того чтобы мы получали весомые результаты, надо в онкологию и в медицину вливать очень серьезные деньги. Вклад российских ученых в клиническую онкологию составляет 0,56% (это число публикаций наших онкологов). Но вдумайтесь и в другую цифру: вложение денег нашего государства в науку в целом составляет всего лишь 8% от общемировых затрат. При этом 32% тратит США, 18% – страны Европы, 11% – Китай. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. И сегодня урезание федерального бюджета в отношении медицины вообще и онкологии в частности вызывает у нас, врачей, шок. В нашем институте в этом году произошло сокращение финансирования почти на 40%. И, чтобы не уменьшать коечный фонд, не урезать штаты, не сокращать сотрудников, мы приняли решение зарабатывать деньги за счет хоздоговорных работ, договоров со страховыми компаниями, крупными фирмами и за счет кошелька наших пациентов. Далеко не самый лучший вариант, но это лучше, чем закрытые двери института онкологии.

– Какова доля томичей среди обращающихся в ваш институт?

– Порядка 54–56% от общего количества пролеченных пациентов. И более 40% – из Сибири и с Дальнего Востока. Это самый высокий показатель среди академических институтов.

– Долгое время в области не работал радиологический каньон: прежний морально устарел, а до нового руки не доходили. Сейчас картина изменилась – достраивается новый современный каньон. В планах – строительство ПЭТ-центра. Что думаете об этих проектах?

– Важные и нужные проекты. Областной онкологический диспансер сегодня – очень плохо оснащенное учреждение материально и технологически. К сожалению, наш институт сослужил ему плохую службу. Областная власть долгое время считала, что НИИ онкологии должен решать все региональные проблемы онкологии как таковой. Но мы же федеральная структура. Мы не можем работать за онкологический диспансер. У нас свои задачи. Но власть продолжала уделять мало внимания этому учреждению. И, когда положение дел стало катастрофическим, губернатор принял единственно правильное решение: строить каньон, чтобы оперативно и квалифицированно лечить людей.

Что касается ПЭТ-центра (позитронно-эмиссионная томография), это современная возможность диагностировать опухолевый процесс. Это средство оценки эффективности проводимого лечения прежде всего нужно не больным, а врачам, чтобы отслеживать качество проведенного лечения и прогнозирования возможных рецидивов. Это крайне необходимое технологическое средство.

В операционной – как в бане

– Вы возглавляете НИИ онкологии с 2002 года. Что изменилось за это время, чем гордитесь?

– Мы существенно улучшили материально-техническую базу института. Сегодня у нас современный компьютерный томограф, МРТ, двухдетекторная гамма-камера, с помощью которой можно проводить качественное обследование, хорошие ультразвуковые аппараты, эндоскопическое оборудование, позволяющее работать в различных режимах и выявлять опухолевые процессы, которые не видны обычной оптикой. Прилично оснащен операционный блок и экспериментальный научный отдел, который работает по международным стандартам. Один из наших ученых, Николай Литвяков, исследует, например, гены множественной лекарственной устойчивости, то есть изучает, в какой ситуации химиотерапия рекомендована пациенту, а в какой полезность от нее нулевая. Сотрудники лаборатории биохимии опухолей выясняют степень эффективности лучевой терапии. Более того, мы знаем, у каких больных может наступить рецедив опухолевого процесса, а у каких – нет. Это говорит о том, что совместная работа экспериментаторов и клиницистов института вносит большой вклад в практическое здравоохранение.

– Есть информация, что в вашей трудовой книжке только одна запись о приеме на работу…

– Совершенно верно. Я окончил томский мединститут, затем ординатуру на кафедре лор-болезней. И как только я там отучился, открылся НИИ онкологии, куда пригласили моего шефа Зиновия Дмитриевича Кицманюка в качестве руководителя отделения опухолей головы и шеи. Он меня и пригласил с собой. И у меня действительно единственная запись в трудовой книжке.

В студенчестве я командовал строительным отрядом, был комиссаром, возглавлял районный штаб ССО. Эти годы вспоминаю с большой теплотой и благодарностью. Мы строили объекты в Первомайском районе, и, конечно же, приходилось договариваться. Гвозди, шифер, цемент – все стройматериалы добывали собственными руками. Тот опыт мне очень пригодился на директорском посту.

– Являясь директором крупного института, вы продолжаете оперировать. Для вас это важно?

– Очень. Это моя работа. Продолжать оперировать, заниматься врачеванием я должен независимо от поста, который занимаю. Тебя уважают коллеги, если ты профессионал, который так же, как и они, ходит в операционную, а не потому, что ты начальник. В операционной – как в бане, где все равны, без погон. Ну и, стоя за операционным столом, узнаешь проблемы, которые существуют в коллективе.

– Перспективы института с чем связываете?

– Мы не должны отставать от современных технологий. Мы не должны отставать и в экспериментальном отношении от того, чем занимаются наши коллеги за рубежом, а для этого нужны площади, оборудование, реактивы – одним словом, деньги. Если говорить о наших научных идеях, то они востребованы, находят поддержку в различных инстанциях, в том числе грантовых конкурсов.

– Есть возможность расширить клиническую базу?

– Рядом с административным корпусом института построено новое здание. Его общая площадь более 5 тыс. кв. метров. И если бы была найдена возможность передать этот корпус нашему институту, мы бы развернули там суперсовременные экспериментальные лаборатории, разместили кафедру онкологии и тем самым расширили наши возможности. Дела пошли бы намного быстрее, лучше и качественнее. На то должна быть добрая воля губернатора, наших депутатов, областной власти.

– Вы постоянно выступаете в роли партнера власти. Ваше участие в качестве председателя Общественной палаты Томской области – это попытка усилить свои позиции в отношении с властью?

– Сегодня решить многочисленные проблемы, которые стоят перед онкологией, без власти невозможно. Достучаться до чиновников порой бывает очень сложно. Поэтому есть один путь – найти с властью общий язык. Мне не все равно, кто руководит страной, областью. Не хотелось бы отката общества назад. Та социальная программа, которая была провозглашена Владимиром Путиным, совпадает с моей позицией.

– Оказывается, вы участвовали в проекте «Читаем вместе, читаем вслух!» и в детско-юношеской библиотеке рассказывали ребятишкам бурятские сказки. Академику это надо?

– Я на это пошел с большим удовольствием! Пришел в воскресенье в библиотеку и почитал маленьким деткам бурятские сказки. С радостью пообщался с ребятишками. К моему удивлению, детвора слушала меня с большим интересом. Для меня этот визит стал неоценимой эмоциональной подпиткой.

– Что бы вы пожелали нашим читателям?

– Быть оптимистами по жизни. Постоянное брюзжание, ипохондрия приводят к развитию хронических заболеваний, гипертонической болезни, и в том числе к злокачественным опухолям. Хочу пожелать томичам крепкого здоровья, счастливой семейной жизни, хорошего настроя, целеустремленности. И чтобы пациенты всегда с благодарностью вспоминали своих врачей. Не только в день медицинского работника.

Проблема организации онкологической помощи в Сибири и на Дальнем Востоке действительно существует. Региональные онкодиспансеры берут на себя ту помощь, которую они посильны оказывать нуждающимся. Запущенных пациентов, больных с рецидивом медики направляют к нам: наш институт – единственный за Уралом. Сегодня нам не хватает коечного фонда, у нас нет пансионата, реабилитационного центра. И это проблема власти. Только с ее помощью мы способны решить эту острейшую проблему.

– Действительно, попытки ввести что-либо в грудь с целью ее увеличения и коррекции формы предпринимались чуть ли не с конца XIX века. Пробовались парафины, масла, оргстекло и другие природные и синтетические материалы – все неудачно. Во время Второй мировой войны, например, плоскогрудые японки, стремясь завоевать внимание американских солдат, подвергали себя кустарным операциям, увеличивая грудь с помощью стерильного свиного сала. Часто это заканчивалось печально для женщин. Неудачи продолжались вплоть до 60-х годов прошлого столетия, когда группе американских хирургов пришла идея использовать для увеличения груди пластиковые пакеты с препаратами для внутривенных инфузий. После модернизации они создали первый грудной имплант, который представлял из себя силиконовый мешок, наполненный физиологическим раствором. С тех пор началась эра силикона. И что только не происходило с этим материалом… Его то запрещали, то вновь вводили в практику.

– Действительно, попытки ввести что-либо в грудь с целью ее увеличения и коррекции формы предпринимались чуть ли не с конца XIX века. Пробовались парафины, масла, оргстекло и другие природные и синтетические материалы – все неудачно. Во время Второй мировой войны, например, плоскогрудые японки, стремясь завоевать внимание американских солдат, подвергали себя кустарным операциям, увеличивая грудь с помощью стерильного свиного сала. Часто это заканчивалось печально для женщин. Неудачи продолжались вплоть до 60-х годов прошлого столетия, когда группе американских хирургов пришла идея использовать для увеличения груди пластиковые пакеты с препаратами для внутривенных инфузий. После модернизации они создали первый грудной имплант, который представлял из себя силиконовый мешок, наполненный физиологическим раствором. С тех пор началась эра силикона. И что только не происходило с этим материалом… Его то запрещали, то вновь вводили в практику.