Андрей Ким, имея девять лет стажа работы в «МегаФоне», стал директором Томского регионального отделения компании в удивительное время. В 2012 году страна готовилась к отмене «мобильного рабства» и переходила на новое, четвертое, поколение мобильной связи 4G, а мы все больше привыкали к тому, что обыкновенные кнопки на телефоне заменят большие сенсорные экраны. Сегодня «МегаФон» ведет непростую, но успешную борьбу за улучшение связи в области, чтобы жители самых отдаленных поселков и нефтедобывающих месторождений могли выйти в сеть Интернет. С инициатором всех этих инноваций журналисты «Томских новостей» обсудили особенности строительства на Васюганских болотах и неизбежную цифровизацию нашей повседневной жизни.

Как Асино обогнал Лондон

– Уже прошло два с лишним года, как в России отменили «мобильное рабство», и теперь абонент может перейти со своим номером в сеть другого оператора. Что сегодня показывает статистика, каковы итоги?

– Хорошо, что Россия не пошла по пути некоторых западных стран, где принцип MNP (Mobile Number Portability, перенос мобильного номера. – Прим. ред.) привел к самым настоящим «ценовым войнам». Там операторы стали активно переманивать абонентов скидками, сильно потеряли в выручке, стали меньше вкладывать в дальнейшее развитие сети, и качество связи неизбежно упало. А проиграл в итоге пользователь. У нас за все время действия принципа переносимости номера услугой воспользовались примерно 4–5% абонентов, это относительно немного.

– Отсутствие глобальных перетоков не говорит о том, что настоящей конкуренции нет и операторы предлагают всем примерно одинаковые услуги?

– Наоборот, с появлением MNP рынок сотовой связи стал конкурентным как никогда. Просто сегодня уровень качества у всех операторов настолько высокий, что преимущества той или иной компании проявляются либо в конкретных географических точках, либо в конкретных услугах, например, мобильном Интернете. Если в определенном районе города или области ваш оператор и год, и два не может улучшить связь, вы неизбежно перейдете к другому. Часть абонентов, перешедших в «МегаФон» по MNP, – это клиенты, по какой-то причине недовольные качеством связи у своего прежнего оператора.

Ну а в основном к нам переходят из-за того, что «МегаФон» первым запустил технологию 4G. Представьте себе, в 2013 году наша сеть 4G уже работала в городе Асино, а в Лондоне – еще нет. С тех пор мы сохраняем лидерство и по покрытию, и по скорости мобильного 4G-Интернета в Томской области.

Трясина связи не помеха

– Вы неоднократно говорили о необходимости сокращения цифрового неравенства между селом и городом. Но, как ни крути, все равно город – это социальные сети и технологические новинки, а деревня – это живое общение. Может, и не надо с этим бороться?

– Цифровое неравенство – это не только возможность развлекаться: смотреть YouTube, общаться в чатах и днями напролет сидеть в социальных сетях. Это еще и колоссальная возможность дистанционно обучаться, получать доступ к онлайн-библиотекам и просто громадному объему знаний и литературы. Благодаря Интернету сельский подросток может получить практически такой же багаж знаний, как и его сверстник из Томска, чтобы с тем же успехом поступить в вуз и в итоге стать конкурентоспособным кадром на рынке труда.

Во-вторых, я не согласен, что цифровое неравенство – это навсегда и что город все время будет впереди. Сегодня и житель Каргаска, и житель Томска может выходить в Интернет на одинаковых скоростях, пользоваться одинаковыми услугами и ресурсами Глобальной сети. Да, строительство инфраструктуры в отдаленных районах для нас обходится дороже с финансовой точки зрения, но дальнейший эффект эти затраты перекрывает. Именно поэтому в 2016–2017 годах у нашей компании в приоритете именно область. Мы строим в районах вышки не только второго и третьего, но уже и четвертого поколения связи. Десять районных центров Томской области уже живут с технологией 4G «МегаФона», и мы планируем обеспечить ею и остальные шесть.

– А в чем принципиальная разница всех этих поколений?

– В количестве предоставляемых услуг и в скорости передачи информации. Второе поколение связи (или 2G) появилось в России еще в начале 1990-х годов, с его помощью мы могли звонить и посылать SMS-сообщения. В 2009 году запустилось третье поколение – 3G, в котором впервые появилась возможность по-настоящему комфортно выходить в Интернет. Сначала это было 3–5 мегабит в секунду, сегодня уже порядка 20 мегабит. Ну а 4G, или четвертое поколение, полностью ориентировано на передачу данных. Находясь в зоне действия сети 4G, вы получаете такие же скорости, как если бы у вас в доме был проводной Интернет, – в среднем 30–40 мегабит в секунду.

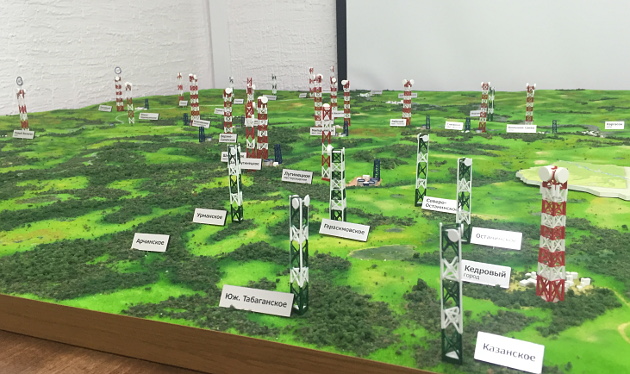

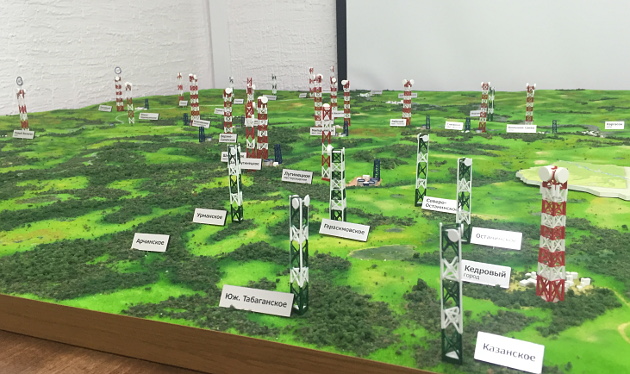

– В 2016 году на севере Томской области вы запустили проект «НефтеГаз» по обеспечению связи удаленных нефтегазовых предприятий. Очевидно, что проект не дешевый. Окупят ли его около 8 тысяч томичей и 15 тысяч вахтовиков, которые живут и работают в зоне покрытия этих станций?

– Если бы не окупал, мы бы и не начинали строительство. Экономическую составляющую мы просчитывали в первую очередь. Вариантов было несколько: либо строить свои базовые станции, либо использовать уже существующие объекты, построенные самими нефтяниками. Но, изучив расположение всех месторождений, мы поняли, что нужно выбирать именно первый вариант, хотя он и более затратный. Во-первых, он обеспечивал намного более широкую территорию покрытия, а во?вторых, позволял нам связать все станции воедино, предоставляя абонентам не только голосовую связь, но и передачу данных. И это было в наших интересах, потому что мы изначально стремились обеспечить все месторождения высокоскоростным Интернетом, которого там до нас практически не было.

Говоря об окупаемости, не нужно забывать и про синергетический эффект. Вахтовик, приобретая карту «МегаФона», в разы повышает вероятность того, что его друзья и родственники последуют его примеру. Так мы получаем дополнительных абонентов не только в Томской области, но и во всей стране.

– «Стройка на Васюганских болотах» звучит как тринадцатый подвиг Геракла. Натерпелись от природы-погоды?

– Героических поступков действительно столько, что про все и не расскажешь. Чего стоит профессионализм строителей, которые монтировали в сорокаградусный мороз многотонную 70-метровую вышку связи… А других вариантов и не было. В самом начале проекта выдались две теплые зимы подряд, зимники строили поздно. Если по плану мы должны были поэтапно начать завозить оборудование в декабре, то по факту приходилось везти все разом в феврале.

Еще были и медведи, и лоси, переплывающие реку и сбивающие лодки с грузом. Едешь по зимнику, видишь стаю глухарей. Подходи, делай фотографии, селфи. Абсолютно непуганые птицы. И такие же абсолютно непуганые комары… Причем колоссальных размеров, которые без должных мер предосторожности тебя просто сожрут.

– А жители того же Нового Тевриза, куда дошли сигналы «МегаФона», теперь уже и не помнят, что когда-то единственным способом связи с Большой землей у них был таксофон…

– Новый Тевриз – это отдельная история. Изначально совсем не предполагалось включение поселка в наш проект. Но глава Средневасюганского сельского поселения, в состав которого входит Новый Тевриз, Николай Верега обратился к нам со словами: «Делайте, что хотите, но в Тевризе связь нужна». Мы приняли эту просьбу как руководство к действию. Самым оптимальным решением было установить там репитер (повторитель и усилитель сигналов сотовой связи, предназначенный для локального расширения ее зоны покрытия. – Прим. ред.). Но даже с ним не обошлось без сложностей, ведь в самом поселке не было такого высотного объекта, куда бы можно было его повесить. Надо отдать должное жителям – тевризовцы самостоятельно собрали 30-метровую металлическую мачту, на которую мы и смонтировали оборудование. Если бы она была ниже, то сигналу мешали бы деревья, особенно весной, когда распускается листва.

– Чем думаете заниматься дальше, какие еще подвиги запланированы?

– Дальше будем только расширяться. «МегаФон» идет туда, где есть потребность в качественных услугах, мы стремимся быть рядом с нашим клиентом. В ближайшее время планируем окончательно избавляться от так называемых белых пятен в Томске, где из-за особенностей застройки местами пропадает связь. Будем заниматься увеличением емкости сети в Томске, Северске и Стрежевом, потому что объемы скачиваемой пользователями информации год за годом увеличиваются на 40–50%, и не последнюю роль здесь играют смартфоны. В этом году впервые число умных трубок в нашей сети превысило количество обычных кнопочных аппаратов.

Соцсеть – находка для шпиона

– Как-то вы говорили, что российский абонент использует свой смартфон на 20–30%. А сегодня ситуация изменилась?

– Все зависит от того, как считать эти функции. С точки зрения мобильного оператора, таких функций три: голосовые звонки, SMS и мобильный Интернет. И действительно, подавляющее большинство абонентов, которые переходят с кнопочного телефона на смартфон, начинают активно пользоваться мобильным Интернетом. Без него на смартфоне не будет работать ни почта, ни WhatsApp, ни «ВКонтакте», ни «Одноклассники». Ну а все остальное зависит лишь от того количества программ, которые вы установите в память устройства. Вариантов применения масса, я пробовал считать, сколько задач может решить смартфон. Досчитал до трехсот и сбился.

– А какие инструменты в ходу на вашем смартфоне?

– Дело строго индивидуальное. На мой взгляд, сегодня каждому необходимо вести учет личных финансов, чтобы понимать, куда уходят деньги. Без этого знания сложнее распоряжаться собственными доходами. Поэтому финансовое приложение должно стоять в смартфоне у каждого.

Необходим и органайзер – инструмент, напоминающий о важных встречах или делах. Для школьника или студента это может быть программа-дневник с расписанием занятий. Кроме того, у меня, как у руководителя, есть приложение, позволяющее ставить задачи группе людей. А они, в свою очередь, в нем же могут отчитываться о проделанной работе. Все это работает как раз через мобильный Интернет.

Еще из личного – это приложение-читалка. Две-три книги в месяц – мой минимальный график. Я снимаю много видео – хобби такое. Поэтому другое приложение-любимчик – iMovie, которое помогает создавать видеоролики и делиться ими.

– С таким количеством личных данных, которые мы храним и у себя в смартфоне, и в Интернете, наверняка думаешь, как бы до них никто не добрался?

– Нужно понимать, что все фотографии, которые мы как пользователи выкладываем в социальные сети вроде «Одноклассников» или «Фейсбука», могут быть доступны совершенно посторонним людям. Перед тем как это сделать, задайте себе вопрос, что вы хотите рассказать миру о себе, а что – нет. Именно поэтому я никогда не фотографирую и не выкладываю на всеобщее обозрение свое личное пространство – интерьер квартиры, машины, своих детей и родственников. А на смартфоне у меня всегда стоит пароль, чтобы в случае его потери никто не мог просмотреть его содержимое.

Не я для телефона, а он для меня

– Как вам показался Томск после переезда из Абакана?

– Город мне очень подходит по духу. Я не люблю большие, шумные города, хотя родился в Красноярске. Жизнь в Томске идет неспешно, успеваешь все, что запланировал. Есть время посмотреть по сторонам, разглядеть всю эту красоту, сходить в парк с детьми.

– Чем дети занимаются?

– Старшая – школьница, младшая – в детском саду, обе увлечены восточными танцами, поэтому выходных у нас фактически нет. Все расписано: тренировки, репетиции…

– То есть оторвать детей от экранов и мониторов проблем нет?

– У нас в семье есть ограничение на работу телевизора. Он включен только тогда, когда мы всей семьей садимся смотреть какой-нибудь мультфильм или интересную программу, а потом обсуждаем, что кого зацепило. Вообще мы предпочитаем больше активный отдых (катание на лыжах, прогулки и т.д.), чем просмотр телевизора.

– Вы всегда на связи или иногда все же отключаете телефон?

– Ставлю аппарат в спящий режим с двенадцати ночи до семи утра. Иногда все-таки отключаю, потому что не я для телефона создан, а он для меня. И я им пользуюсь тогда, когда мне он нужен.

3D-макет проекта «НефтеГаз»: базовые станции, построенные «МегаФоном» на месторождениях Томской области